SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:本文主要由作曲家肖邦生平及谐谑曲体裁的发展 、肖邦《谐谑曲 Op.20》的创作分析 、肖邦《谐谑曲 Op. 20》演奏分析三个部分构成 。在学习这部作品之前,要先了解作品的创作背景 、作曲家创作时的心 情 、谐谑曲的 产生背景以及曲式结构,以期能更好地体会作曲家的处境,表达作品中所包含的情感 。在学习过程中,要认真 读谱,熟知作品中每 一 个表情记号的作用以及表达方式;每 一 个音符 、节奏型的准确弹奏;做好练习前对手指 的放松 。

关键词:钢琴,谐谑曲,和声,曲式

一、肖邦生平及谐谑曲体裁的发展

( 一 )肖邦生平

弗雷德里克·弗朗索瓦·肖邦,1810 年出生于热 左瓦·沃拉 。他的母亲是波兰人;父亲是法国人,是一 名中学的法语教师 。他在 6 岁的时候开始学习钢琴, 8 岁就登台公演。肖邦于 16 岁进入了华沙音乐学院, 跟随约瑟夫·埃尔斯纳学习作曲 。在他毕业时,也就 是 19 岁,已经在创作和钢琴演奏方面获得了十分突 出的成就 。肖邦当时的作品,深受波兰当地的民间音 乐、意大利的歌剧和杜塞克等人风格的影响。

肖邦于 1831 年定居于巴黎,开始教授钢琴课程 并经常开钢琴独奏会 。 巴黎是当时欧洲文化艺术中 心, 在此期间他结识了李斯特等许多十分优秀的艺 术家 。1837 年,27 岁的肖邦结识了法国女作家乔治· 桑,开始了长达 8 年的爱情生活 。乔治·桑对肖邦的 音乐创作产生了巨大的影响, 她的温柔与关爱焕发 了肖邦无限的灵感, 其许多优秀作品都创作于这一 时期。1846 年对于肖邦来说是一个十分重要的年份, 在这一年中他与乔治桑的关系破裂, 这使肖邦原本 并不健康的身体雪上加霜, 再加上对祖国命运以及 个人未来的挂心,疾病日夜煎熬着他的身体与灵魂, 使他陷入了无限的惆怅与悲观之中。1849 年肖邦由于长期受到肺结核病的折磨而去世,他的心脏被运回祖 国波兰。

肖邦一生所创作的作品几乎都是为钢琴写的 。 在整个西方钢琴艺术史上, 像肖邦这样将全部心血 都献给钢琴的音乐大师是绝无仅有的 。他不像是其 他 19 世纪的浪漫派的作曲家那样,作品会涉及各种 大型的管弦乐队 、歌剧等领域,他的一生仅仅为钢琴创作 。

他是典型的浪漫主义音乐语言的创造者之 一 。 在他的作品中可以看到与之前完全不同的和声语言, 这为 19 世纪下半叶的音乐创作开辟了新的道 路 。肖邦在作品中大量运用半音的手法,完全脱离了 维也纳古典乐派所确立的一种牢固的自然音调性体 系,这使他成了同时期与后世的作曲家的先驱 。在他 的钢琴音乐作品中, 许多在当时并不常见的和声层 出不穷,极大地丰富了作品的和声色彩 。他还不断地 挖掘和发挥钢琴乐器的表现潜能, 能用钢琴模仿其 他乐器或声乐的表现力, 而且发挥了钢琴自身的特 点,使其产生了独特的色彩 。肖邦的音乐作品具有浓 厚的浪漫主义气息,在他浸泡于爱情的甜蜜中时,他 创作了两首具有代表性的钢琴协奏曲, 表现了他对 未来的生活充满了浪漫的幻想,音乐语言十分精细,华丽 。而在他为祖国波兰感到振奋与紧张时,他创作 了《革命练习曲》《谐谑曲 Op.20》,来表现他面对祖国 命运的强烈激愤之情 。在他人生中的不同时期,不同 经历造就了他不同的音乐感情, 他所创作的作品中 也拥有不同的思想内涵。

(二)谐谑曲体裁的发展

谐谑曲一词,来源于中世纪晚期的德语 。最初是 幽默风趣、诙谐可爱的音乐小曲 。谐谑曲的早期形式 类似于小步舞曲,从节奏 、曲式 、速度特征来看,大都 体现出舞曲类的娱乐性质 。谐谑曲在 17 世纪并不是 一种固定的音乐形式,而是在当时具有舞蹈性 、娱乐 性的一种音乐形式 。直到 18 世纪,西方音乐之父巴 赫将谐谑曲作为一个乐章来呈现 。随着西方早期音 乐的不断变化与发展, 谐谑曲所携带的娱乐性逐渐 退化。在古典主义时期,海顿将谐谑曲首次纳入《F 大 调钢琴奏鸣曲》中的一个乐章,贝多芬则延续了海顿 对谐谑曲的探索, 使它正式成了古典奏鸣曲的标准 乐章之一。

贝多芬对于谐谑曲的贡献还在于其尝试了更多 的曲式结构,如复三部曲式 、回旋曲式等 。但是谐谑 曲在奏鸣曲中的位置 、音乐性格以及创作方式,都要 为整部作品服务,不具有独立性质,这使得谐谑曲的 艺术价值难以被单独判断 。在这一时期,谐谑曲的性 格出现了巨大翻转,逐渐呈现出戏剧性 、动力性的形 象 。直到 19 世纪浪漫主义时期,谐谑曲才逐渐地脱 离了大型奏鸣曲 、大型交响套曲的束缚,确立了独立 器乐体裁的身份 。 由于古典主义时期的音乐呈现出 了十分严谨的写作结构, 导致作曲家们逐渐倾向于 注重创作表达自我的更加个性化的音乐 。浪漫主义 作曲家舒伯特于 1817 年 11 月创作出两首关于谐谑 曲的作品——《降 B 大调钢琴谐谑曲》和《降 D 大调 钢琴谐谑曲》,他是最早将谐谑曲体裁作为钢琴作品 创作的作曲家 。在他之后,肖邦把谐谑曲发展到了前 所未有的境界,通过音乐材料的扩展,将这一体裁扩 展为大型的钢琴独奏作品, 极大地拓宽了谐谑曲的 表现范围 。在肖邦的谐谑曲中可以感受到几种具有 相互碰撞性并极具对比性质的音乐色彩, 肖邦对于 钢琴谐谑曲体裁的推动具有划时代的意义。

二、肖邦《谐谑曲 Op.20》的创作分析

( 一 )肖邦《谐谑曲 Op.20》的创作背景

肖邦《谐谑曲 Op.20》创作于 1831 年,这部作品 是肖邦在维也纳创作而成的, 其已经超越了谐谑曲 体裁本身,包含着一种史诗般的壮阔情感 。肖邦的身 边充斥着一些波兰的年轻诗人 、作家,他们都充满了爱国热情 。从这以后,肖邦的音乐创作便走向了一个全新的时期, 音乐中富含了 一 种激情宏伟的气势 。《谐谑曲 Op.20》分为引子 、第一部分 、中间部分 、第三部分 、尾声五个部分,第一部分 、第三部分与中间部分呈现出一种戏剧化的对比, 表现了肖邦的内心世界, 体现了其从疾风骤雨中寻得一丝对未来美好的憧憬,但最终又被拉回到现实的情感变化 。这种情感变化的根源实际上是肖邦内心对于国家命运与个人命运的担忧所产生的矛盾 。在这部作品中,音乐风格如暴风雨般狂躁,处处充斥着不协和和弦,将谐谑曲本身的戏谑与玩笑洗刷得干干净净 。 肖邦通过十分湍急的速度 、复杂的音型宣泄这种情感,使得内心的矛盾得到缓和 。旋律从一个精炼短小的动机,不断重复 、扩展 。 中间插入一个十分抒情优美的乐段,与第一乐段疾风骤雨般的旋律形成十分戏剧化的对比 。后又回到内心对祖国境遇的悲痛情感和对战争的厌恶 。在整部作品中可以感受到肖邦在祖国沦陷之时内心的悲痛, 但还对未来存有部分的幻想与美好的憧憬。

(二)肖邦《谐谑曲 Op.20》的音乐特点

肖邦谐谑曲 Op.20 是肖邦四首谐谑曲中最为著名的一首 。在这部作品中,有许多呈现出鲜明对比的乐句以及夸张的写作手法的运用 。音乐的整体上非常富有冲击力,肖邦运用十分快速的跑动 、激烈的和弦、柔美的故乡儿歌定格了整部作品的悲剧氛围 。反观这部作品的写作背景, 其体现出了肖邦内心的激愤以及对祖国深深的思念。

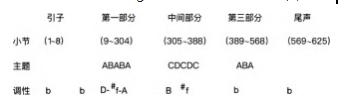

从曲式结构上来看, 这是一部带有引子和尾声的复三部曲式,整部作品共 625 个小节,调式调性由b— D—#f— A— B—#g— b 贯穿作品,曲式结构图如下:

其一,引子 。引子部分是两个十分坚定有力的转位七和弦,第一个和弦出现在高音区,而第二个和弦出现在低音区,形成了一个反差式的音响对比 。这两个不谐和的和弦运用得十分大胆, 这是整部作品中最具有表现意义的素材 。要用强的力量来弹奏,可以突出戏剧性,造成一种紧张的气氛 。这两个长达二十四拍的和弦,预示着悲剧的开场 。好像在描写波兰人民起义时吹响的号角, 奠定了整部作品勇猛激动的音乐特征 。世界著名的音乐分析家亨内克曾描述这两个不协和和弦为“忧郁和叛逆,对上天的哭诉”。引 子部分的两个和弦,在作品中多次出现,但呈现出不 同的形态。

其二,第一部分 。 由两个主题构成,引子部分结 束后,音乐并没有停留,而是按照引子部分对于悲剧 的预测进行了发展 。在主题 a 中(9 小节~68 小节), 用一个高速向上如冲击波般的扭曲旋律线条作为动 机,如同激流击打岩石一般 。旋律向上方进行四度的 不完全模进, 音乐的力度在不断地由弱至强中来回 反复,直到到达旋律的顶端,也就是这段音乐的最强 音 。音乐发展到顶峰后又如同瀑布般倾泻而下,造成 的音响效果气势磅礴、一气呵成 。在暴风雨般的激烈 斗争后,迎来了主题 a 的补充乐段,这部分的旋律由 八度与和弦构成。从音乐的发展上看,音乐进入了一 个不十分明朗的环境之中,好像在徘徊,并逐渐静默 下来 。但是这种静默并不预示着悄无声息的消失,在 音乐中仍然充满着力量 。高音与低音频繁变换使音 乐突然进入了一种忧郁与绝望中 。主题 b(69 小节~ 124 小节)出现,高音与低音的音符排列呈反向进行, 通过作品中标记的“激动的”与“轻声”可以看出肖邦内心难以压抑的爱国主义情感, 在接下来的音乐发 展中逐渐地加强,宣泄着内心的愤恨 。这里不是一个 独立的音乐形象,而是一个过渡性的阶段 。主题 b 发 展了主题 a 的动机, 但在旋律上发生了更大幅度的向上盘旋, 频繁的离调与转调使音乐凸显出更多的 紧张与不安 。首部的两个主题以 ababa 的形式重复, 充分体现出肖邦焦虑不安、愤恨的心境 。

其三,中间部分 。作品的中间部分由 c、d 两个主 题构成, 这两个主题呈现出肖邦一贯抒情柔美的音 乐风格,与首部形成了戏剧化的对比,调式也由首部 的 b 小调转变为 B 大调 。音乐发展成为一段抒情缓 慢地进行,与首部疾风骤雨般的旋律形成反差。

c 主题是一个旋律优美的乐段,它选自波兰的一 首圣诞祝歌《睡吧,圣婴耶稣》,这是肖邦很喜欢的一 首波兰民歌,这里出现的这段旋律,唤醒了肖邦对于 祖国以及儿童和平时代的美好回忆 。在旋律进行上 采取了一种分解八度的手法, 使得旋律在进行中若 隐若现 、虚实结合,仿佛在美好的梦境与现实之间交 替, 具有十分明显的幻想性 。这段音乐的主旋律处 在整个和声体系的中声部,中声部温厚醇美的音色, 又给优美的旋律起到了画龙点睛的作用, 使得音乐 表现得更加温暖柔和 。仿佛是在家乡的田野里,一 阵 微风拂过脸颊,空中云彩悄然飘过,十分优美 。这段 主题表现出肖邦对于恬静和平年代生活的一种美好回忆。

d 主题采用摇篮曲的主题进行发展, 装饰音较 多,调性由 c 主题的 B 大调转换为 #g 小调。音乐不断 地向上模进,情感随着声音逐步增大,又渐渐平静 。 儿时的肖邦,躺在母亲的怀抱中悄然入睡,空气中飘 荡着优美的摇篮曲 。在 c 主题第三次重复时,和声发 生了变化,音乐中加入了不谐和的音程,仿佛沉浸在 睡梦中的肖邦,被现实中战争的号角惊醒 。调式由 #g 小调回到 b 小调,音乐若隐若现,和声色彩逐渐变得 灰暗迷茫,这部分重复了引子部分的不协和和弦,声 音变得紧张,仿佛战争中的火炮声,打破了甜蜜美好 的梦境。

中间部分音乐的阐述, 体现了肖邦内心深处对 于故乡的思念,很好地照映了作品的爱国主题 。

其四,第三部分 。重现了第一部分的音乐风格, 音乐再次如疾风骤雨般降临, 与第一部分的主题呼 应,采用了 aba 的反复,又一次卷入了激昂、滚雷般的 旋律 。

其五,尾声 。尾声充满了坚定有力的情感以及波 兰民族抗争冲向胜利的热情 。在尾部的开头,主题动 机由左手的大跳组成,由于速度较快,造成了动荡的 音响效果 。音乐以模进的方式不断向上攀升,到达顶 峰后持续了 5 个小节后又一泻千里, 从高处呼啸而 下 。从音乐的发展上看,此次高潮并没有将肖邦的情 感全部释放出来,在低音区 5 个小节的徘徊后,爆发 了肖邦心中最后的愤怒, 两个不协和和弦的碰撞重 复九次,音响效果极为强烈和尖锐 。尾声最后,通过 半音阶描述了肖邦心中冲向胜利的热情 。整个尾声 是肖邦情绪的最终归宿,强烈而热情 。

三、肖邦《谐谑曲 Op.20》的演奏分析

在这部作品中,音型与节奏都比较复杂 。在演奏 中,不仅要求演奏者有较为扎实的基本功,来应对作 品中出现的跑动 、七和弦,还要能准确地把握音乐中 所表达的激昂的音乐情绪 。对于不同乐段来说,需要 通过不同的角度来练习。

( 一 )乐句

这部作品的乐句分为两种:一种是快速跑动的 、 较为急促的乐句;另一种是抒情柔美的 、较为悠长的 乐句 。这两种乐句有着完全不同的触键与处理方式。

其一,快速跑动的乐句。作品的 9 小节~24 小节, 这个乐段的旋律形态是不断向上的, 音响效果与情 绪的发展也要跟随着旋律而不断增强 。在 29 小节到 32 小节,旋律线条切换至左手,演奏者则需要对左手 标记重音记号的音进行突出 。在演奏中,要注意使用一个力量,小臂带动手腕完成乐句,指尖要有一定的 爆发力 。演奏者要对乐句的发展脉络进行规划,要注 意到乐句开始时的 fzp 标记,对每一个乐句进行由弱 至强,最终在乐句的最后一个音上爆发的变化处理, 同时要运用好左手的音型来稳定住节拍。在弹奏这一 段时,要注意力度的把控,不能一成不变地表现音乐。

其二,较为悠长的乐句 。在作品的中间部分,有 一段十分抒情优美的旋律,这里的音乐,每一个音都 饱含肖邦对故国的思念, 同时带有甜美睡梦般的意 境 。演奏者在演奏时,要把握住这里柔美悠长的音乐 氛围与意境 。因此,在弹奏时要格外注意长连线在表 达时的作用, 触键要采用先触摸到琴键再发力的方 式, 防止在演奏时因手指与琴键产生距离而发出偏 亮的音色,导致乐句中出现重音 。 同时,也要注意长 乐句开头与结尾稍弱中间部分稍强, 使整个乐句呈 现拱桥的形态。

(二)和弦

在作品开头,有两个不协和和弦组成的引子,这 两个和弦,更像是对贝多芬风格的集成,贝多芬的许 多作品都具有这个特征,由和弦来敲开音乐的大门 。 从弹奏技巧来说,这两个和弦由于跨度较大 、要求的 音响效果丰富,需要演奏者很好地运用大臂 、小臂 、 手腕的协调,而不能仅仅依靠手指的力量去弹奏 。手 部掌关节的支撑一定要做好, 音乐的重心要放在右 手的小拇指上,从而突出最高声部的通透性,并且要 注意两个和弦发声时音量的统一 。

在 594 小节~599 小节中,右手的大和弦在实际 演奏时会 存在手掌 跨度的 问题,因此 在 #EGBDG 这 个大和弦中, 演奏者可以运用右手的大拇指将 #E 与 G 同时弹奏,可以有效地解决手掌跨度问题 。 由于这 里是整个乐段的最高点, 用于表达一种极其愤怒的 情绪, 所以演奏者可以在音乐中加入适当的节奏变 化,以把这种情绪推向最高点。

(三)重复乐段的表现方法

在中间部分,有一个乐段重复出现了三次 。在演 奏时要注重每个乐段的变化, 同时注意长乐句的演 奏方式 。cd 主题的重复形式为 cdcdc,可以把它的重 复看作三个乐段,即 cd、cd、c,因此演奏者需要在这 三个近乎相同的乐段中,做出不同的音乐表达 。在国 际钢琴大师霍洛维兹的演奏中不难发现, 这段旋律 被做成了三种不相同的音乐表现形式, 旋律在第一 次出现时,c 乐段的分解八度,根音被做得尤为明显, 而冠音则极为轻盈,这里的冠音应该采用触摸的方式去演奏, 想象它仿佛祖国波兰上空一颗颗闪亮的星星,十分唯美 。d 乐段的旋律一直走在右手部分,音乐中所表达的情绪要变化得越来越饱满 。在旋律第二次出现时,c 乐段分解八度根音被略微淡化, 而冠音在音量上有所提升, 使得上下的旋律之间的对比逐渐细微。d 乐段则呈现出一种比它第一次出现时更为不同的音乐感觉,旋律的抻拉更为明显,音乐情绪更加饱满 。在 c 乐段第三次出现时,左手的部分音符也被提升至旋律音的强度, 旋律彻底由根音转变至冠音,根音的色彩逐渐变得平淡,而冠音则闪烁出与根音完全不相同的色彩, 由于音乐本身也发生了和声上的变化, 一些不协和和弦出现, 使得音乐逐渐紧张,音响效果也逐渐变得灰暗。

四、结语

本文主要是对肖邦《谐谑曲 Op.20》的音乐特点及演奏技巧进行分析 。该作品有着十分浓厚的爱国主义与民族主义情感,通过上文的研究可以得知,肖邦是一位爱国主义钢琴家,他在离开家乡时,捧了一把家乡的泥土,一 直珍藏在身边;在他去世后,人们又将他的心脏运回祖国,埋藏在祖国的大地之上 。对于当代中国人来说, 对肖邦的这种爱国主义情感是特别能理解的,因为我们的先辈也有过如此经历,这部 作 品 中 所 蕴 含 的 民 族 情 结 能 与 中 国 人 的 心 灵 相通 。 因此,在学习这部作品时,首先要透彻理解这种情感,最终才能更好地表达这部作品。在演奏这部作品时, 需要通过科学的方式来进行练习,要投入大量的时间来进行分手的练习,以及一些难点乐段的变节奏练习 。在弹奏时,需要了解到肖邦这部作品中的和声进行 、旋律线条以及作品大概的结构,从而更好地表达作品 。在这部作品中,并没有感觉到谐谑曲本身的戏谑与轻松, 它带来是震撼人心的激昂的呐喊与流落他乡的爱国青年对祖国的深情。

参考文献:

[1]于润洋 .悲情肖邦[M].上海:上海音乐学院出版社,2008.

[2]徐华菲 .谐谑曲在钢琴音乐中的形成与发展—— 贝多芬与肖邦 谐 谑 曲 之 比 较 研 究[J].艺 术 研 究:哈 尔 滨 师 范 大 学 艺 术 学 报 ,2020(02):48-51.

[3]朱雅芬 . 肖邦的浪漫主义特色[J].钢琴艺术,2000(01):11-16.

[4]陈卉 .乐之所动源之于情—— 评肖邦音乐中的情感世界[J].音乐探索,2010(04):24-25+28.

[5]刘 倩 . 肖 邦《b 小 调 第 一 谐 谑 曲》创 作 特 征 分 析 [J]. 大 众 文 艺 ,2017(20):131-133

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/59225.html