SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:以“长三角”地区为例,通过实证分析,证实了创意人才在中心城市集聚的特征及其空间偏好与城市发展中精神、生态层面建设的互动关系。由此提出建议:人才政策与城市功能优化整合、制造业转型升级相结合,进一步促进劳动力要素流动的配套转型。

关键词:制造业升级;人才区位黏性;创意人才空间集聚;城市发展;互动关系

一、引言

我国的制造业发展已具有巨大的资产存量, 形成了一定的规模性。 与此同时,劳动力成本迅速上升、出口增速放缓、资源和环境约束等问题凸显。 在这种背景下,我国提出了以创新为主体的制造业发展战略, 制造业企业也面临转型升级。 而随着社会分工的深化,主导性要素也正经历着升级换代, 知识与创意逐渐取代一般劳动力成为新兴的核心要素。

人才是创新的主体,也是重要且复杂的知识载体, 往往会成为企业、产业乃至地区升级进程中的一大“ 瓶颈”。 企业在沿着自身所处的产业链进行空间布局时, 更倾向于将设计等创新环节转移或保留在 “ 中心地区”,如浙江绍兴的京新药业、宁波的苏泊尔、江西南昌的仁和药业等, 纷纷在上海、南京、杭州等中心城市设立研发中心,而将低端生产转移或保留在“ 边缘地区”。这种现象加剧了次级地区产业转型升级的难度, 也反映了产业集聚对地区要素资源, 尤其是高级人力资本等要素的依赖性。 但这些问题很容易被劳动力是自由流动的这一观点所掩盖, 现实中创意人才在预期效用和流动性上与一般劳动力存在诸多差异。 因此,制造业企业升级时, 解决人才困境如果依靠单纯的人才引进战略,收效甚微。 基于此,本研究在探究创意人才的流动性和区位偏好的基础上,以“长三角”地区为例, 研究了创意人才的空间集聚与城市发展的互动关系。

二、制造业企业升级的困境与人才的区位黏性

我国制造业发展具有一定的地区性, 特定产业往往在特定地区的集聚,形成了专业化产业区, 这为地区整合资源和产业结构调整带来了动力; 同时, 产业同构造成的无序竞争、 人才供给与需求的不均衡等负面效应也随之而来。

(一)传统制造业升级的人才“瓶颈”

产业转移,是产业结构调整的一种地理表现, 但以往研究大多关注东部沿海地区部分产业向内陆地区迁 移的“ 单向转移” 现象, 而现实中附加值较高的产业集群(如研发设计环节),或从边缘地区往中心地区转移, 或在中心地区具有一定的区位黏性。 为究其缘由,笔者对江浙次一级地区的传统劳动密集型产业 ( 如纺织服装业、通用设备制造业等) 进行了田野调查, 发现一些劳动密集型产业,即使是当地的传统支柱产业, 虽然升级需求迫切,但是由于创意设计人才严重匮乏, 升级之路常常半途而废。 一些“龙头”企业的老总抱怨,尽管前期有足够的资金投入以引进人才甚至整个研发设计团 队,但由于结构调整通常是一个长期的行为, 人才引进后的一段时间内,人才流失现象就日趋严重。 “ 引人容易留人难”的问题凸显,很多二三线城市和城镇本身的区位条件无法支撑产业升级的人才需求。 另一个更为典型的例子是, 中西部地区的一些城市集聚了相当数量的知名大学,可谓储备各类人才的“ 人才池”, 但这些城市的区位条件对人才的吸引力却远不及东部沿海的 中心城市。 而研发设计环节的区位黏性实际上也是人才区位黏性的问题, 这种“ 双向转移” 的现象加剧了地区之间的差异,形成循环累积效应, 使得边缘地区的制造业转型升级之路举步维艰。

(二)创意人才的区位黏性

产业集聚往往伴随着要素的流动, 以上困境的根源是由于劳动力匮乏。 这里所说的劳动力不单是指一般体力劳动者,更是代表了高级人力资本的创意人才。事实上,近年来已出现了农民工返乡潮。 一些普通劳动力由于无法享受迁入地区的福利, 加上沿海地区工资水平提高, 生活成本不断上涨和部分产业向内陆地区迁移,相当一部分劳动力重新流向内陆地区。 [1]近年来, 这种趋势也逐步扩展到了更广泛的群体。 这种劳动力要素转移,表面上为产业转移提供了劳动力供给, 但创意人才大多仍偏好于集聚在相对的中心地区。

以往研究认为,创造性人才与一般劳动力相比, 在预期效用与流动性上都存在一定差异[2]:流动性和区位黏性均更高。 创意人才更倾向于生活在舒适、便利、资讯发达的地区。 [3]开放性和多样化环境和本地网络也有利于创意人才通过沟通进行知识创新, 因此更倾向于在大城市集聚。 通常认为,户籍制度对劳动力流动具有一定的约束。 [4]然而,创意人才一旦在迁入地获得的物质和精神层面的收益高于原有收益和迁移成本的总 和,他们实现户籍转移的能力大大高于一般劳动力, 因此其转移的周期更有可能是长期型的, 迁移也就会表现出很大的区位黏性, 这也会吸引更多的创意人才集聚于此,形成了循环累积因果效应。

三、创意人才的空间集聚及其与城市发展的互动关系

劳动分工的深化形成了异质性的劳动力,自然有一部分劳动力从原有的体力劳动者中分离出来,从事技能要求更高的工作或称之为知识性或创意活动,成为更为纯粹的创意人才,用创意生产创意, 并同样会产生规模效应。 由于创意产业化所面临的市场需求的变化更为快速,因此加大了市场风险。 [5]创意生产大多是由垂直分工的中小规模企业组成,所进行的研发、设计、创作等活动与所在产业链中从事生产、营销等环节的各企业, 通过共担风险、共享利益的契约关系, 结成长期稳定的合作关系,以规避市场的高风险性。 [6]与传统制造业相比,创意生产的区位选择并不仅仅只生产成本,商务成本的重要性更加凸显,其空间组织结构则更趋于网络形态。

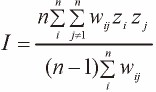

为了考察创意人才的区位选择与城市精神生态质量的关系, 使用 Anselin 等(2005) 双变量空间自相关模型,以“长三角”地区为例,使用《中国城市统计年鉴》中信息传输、计算机服务和软件业, 科学研究、技术服务等,文化、体育和娱乐业行业在 2016 年的就业人数, 衡量创造性劳动力的数量。 尽管这些行业的就业人数无法精确衡量创意人才的数量, 但是与一般制造业劳动力相比,仍具有一定的差异性。 用双变量空间自相关分析创意人才空间集聚与城市变量的相关程度。 空间自相关分析中的 Moran’s I 值的计算公式为:

其中:I 为双变量空间自相关系数,n 为“长三角”地区内的地理单元个数,wij 为空间权重矩阵 ( 使用欧式距离),zi 为地理单元 i 中创意人才的集中度,zj 为与 i相邻的地理单元 j 的其他变量( 如城市规模、城市精神生态质量等)的地理集中度。 使用 GeoDa 软件对数据进行测算, 使用城市总人口衡量城市规模, 用城市剧场、影剧院数和人均公园绿地面积衡量该城市发展的精 神、 生态质量, 相关数据同样来自 《中国城市统计年鉴》。 测算结果为:2016 年,创意人才的集聚与城市规模的空间自相关系数仅为 0.05, 两者的关联性并不明显,而与城市发展的精神生态质量的双变量空间自相关系数为 0.232, 且具有一定的空间相关性。 进一步通过局部自相关分析, 创意人才的集聚与城市精神生态质量的关联模式主要包括的类型是:

(一)高集聚— 高精神生态

是指创意人才的集中度高, 城市精神质量和生态质量也较高的地区, 主要有上海、杭州、南京、无锡、苏州、宁波。 这类地区不但产业发展水平较高, 而且城市化体系较为成熟, 是“ 长三角” 地区产业发展的主要增长极,也是产业转型的前行者。

(二)高集聚— 低精神生态

是指创意人才的集中度高,但城市精神质量和生态质量相对较低的地区,主要有连云港、南通、扬州、徐州。这类地区主要集中在江苏省, 大多是制造业发展已具有一定的水平,通过产业关联可以吸纳到一定的创意人才, 但城市精神质量和生态质量的集聚效应并不强。 这类地区吸纳创意人才主要依赖于本地的制造业基础及优势。

(三)低集聚— 高精神生态

是指创意人才的集中度较低, 但城市精神质量和生态质量相对较高的地区,主要有绍兴、湖州、嘉兴、金华、台州、温州、常州、镇江。 这类地区除了常州以外,主要集中在浙江省, 经济较为发达, 居民收入水平较高, 但城市建设上还逊色于第一类地区。

(四)低集聚— 低精神生态

是指创意人才的集中度较低, 城市精神质量和生态质量也相对较低的地区,主要有盐城、淮安、泰州、衢州、丽水、宿迁、舟山。

综上所述,“ 长三角” 地区的知识性活动的空间分布具有一定的层次性,不同地区之间存在一定差异:一是城市生活质量相对较为欠缺的次级城市, 当其制造业专业化程度较高或优势较为明显时, 传统制造业在垂直分工下所获得的专业化经济已经获得了一定的优 势, 在转型升级的进程中往往会受制于城市对高端人才的吸纳能力,因此应更立足于本地的产业特色, 利用沿产业链的地区间分工, 与中心地区进行积极的区域间合作。 二是制造业基础较为薄弱,城市生活质量相对较为优越的次级城市, 在转型升级时可以侧重于原有优势产业升级与新兴产业齐头并进的战略。

四、结论与建议

(一)结论

通过分析制造业升级中遇到的人才困境和创意人才的区位偏好, 结合对创意人才的空间集聚特征的实证分析,得出结论:

“长三角”地区城市群创意人才的空间集聚呈现出一定的层次性, 创意人才的空间集聚与城市规模的关联性并不是必然的,而与城市建设中的精神、生态建设具有一定的关联性。 无论是本地优势产业的结构调整, 还是新兴产业的引进和培育, 都与区域内支撑产业发展的区位条件息息相关。

(二)建议

从创意人才的区位黏性和流动性的角度,具体可从以下几个方面着手解决产业转型升级过程中的人才困境:

1.建设智慧城市,打造宜居空间

鼓励有条件的城市通过智慧城市建设, 以更为绿色生态、集约智能的方式, 有效治理环境污染、城市拥堵等民生问题。

加强城市基础设施建设, 尤其是那些让城市生活更便捷、环境更宜居、企业运营成本得以有效降低的区位条件的提升,即除了租金水平、办公空间、交通条件、基础设施和税制等“ 硬” 区位条件的改善, 还应注重教育、健康、娱乐休闲、对个性化生活方式和多元文化的宽容度等“软”区位因素的提升。

2.以优势企业为主导,消除行政壁垒

利用优势企业跨区域发展的趋势, 转变以往以相邻地区的地方政府的行为为主导的单一方式, 调动企业成为区域协调和经济一体化的新力量。

鼓励“龙头”企业将中间品生产分离出去,通过价值链的分解降低产业的进入壁垒, 以企业主导的方式促进地域分工的形成和地区间的竞合,使得要素在空间上得以更为有效的配置,以此带动边缘地区的产业升级。

扩大中心城市服务业, 尤其是生产性服务业的服务半径,推动地域产业结构的调整和升级。

3.推动城市之间交通联动,促进要素流动

加快区域内快速交通网络的形成, 以降低经济圈内相邻城市之间、城镇之间的交通成本。 一是通过从时间上缩小空间距离扩大劳动力的活动范围,有助于留住人才, 强化要素流通网络的效应。 二是便利的交通运输保证了企业跨区域发展时,空间分布离散的母公司与子公司、子公司之间及其与其他组织之间必要交通联系的便捷性和成本节约, 促进以经济主体驱动下的地区之间的分工与合作,进而推动区域经济一体化进程。

4.立足本地产业优势,提倡错位发展

在锁定原有产业优势的前提下, 不盲目引进不适合本地条件的新兴产业, 把重点放在原有优势产品创新和产业升级。

探索产业链中附加值较高的环节, 而未必是最高的环节,以避免在升级进程中的人才约束问题, 争取在原有优势中寻找突破口,实现错位发展。

总之,切忌“一刀切”、脱离现有产业基础的产业政策,提倡考虑地区区位条件和产业基础的差别化的、分阶段的联动转型战略。 例如,在沿海地区和城市化程度较高的城市,产业政策可以向高附加值的、高科技含量的产业倾斜; 在中西部地区尤其是文化资产丰富的地区,可以摒弃固有的大城市的产业选择思维, 采取较为分散的产业布局,制定差别化的特色区域产业政策; 对产业基础较好、城市化进程相对滞后的地区, 可以在利用本地的产业优势和产业链联动, 努力提升城市的“ 软条件”, 吸引更多的专业人才和复合型高端人才, 争取从依靠产业关联进行产业升级, 逐渐转变为创新传统产业链的管理者和协调者。

参考文献:

[1]安虎森,刘军辉.劳动力的钟摆式流动对区际发展差距的影响——基于新经济地理学理论的研究[J].财经研究,

2014(10):84-96.

[2]Lazzeretti ,L . ,Boix ,R . ,Capone ,F . Reasons for Clustering of Creative Industries in Italy and Spain [ J ] . Eu- ropean Planning Studies ,2012 ,20(8):1243 - 1262 .

[3]R. Florida. The Economic Geography of Talent [ J]. Annals of the Association of American Geographers ,

2002 ,92(4):753 - 755 .

[ 4 ] 姚先国,许庆明. 中国户籍制度改革与农民工市民化[ J]. 国际社会科学杂志(中文版),2013(4):40 - 47 . [ 5 ] Rozentale ,I . ,Lavanga ,M . The “ Universal ”Characteristics of Creative Industries Revisited :The Case of Riga[ J]. City,Culture and Society,2014 ,5(2):55 - 64 .

[ 6 ] Turok. Cities, Clusters and Creative Industries :the Case of Film and Television in Scotland [ J]. European Planning Studies ,2003 ,11(5):549 - 565 .

《创意人才的空间集聚、制造业升级与城市发展论文》附论文PDF版下载:

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2019/0108/20190108040750267.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/guanlilunwen/2710.html