SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:

本文旨在针对贫困人口的瞄准偏差提出一种新的解释与分析框架, 并反思可行的替代路径。福利配额制是当前我国进行贫困人口瞄准的主导模式。它的运作依赖宏观的数量统计、行政化的配额权与地方性的次级分配, 这导致其在瞄准过程中容易出现估算偏差, 为权力寻租、地方规则消解政策目标提供了空间。福利配额制的广泛存在是我国贫困人口瞄准偏差最为重要的制度性原因。随着社会福利体系从补缺型向适度普惠型的转变, 贫困性质从区域性贫困向个体性贫困演化, 福利配额制的基础不断消解, 需要以福利认证进行替代。福利认证能够实现对贫困人口的精确瞄准, 上海与湖北Z县的经验创新不仅表明了它的现实可行性, 也为未来的反贫困制度改革提供了经验启示和制度化的方向。

关键词:

福利配额制; 福利认证; 反贫困制度; 瞄准偏差;

作者简介:仇叶 (1989-) , 女, 华中科技大学中国乡村治理研究中心博士研究生, 研究方向:基层治理、农村社会保障

基金: 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 (14JZD030);

From Quota to Certification:Targeting Deviation of Rural Poverty Population and Its Correction of System Deviation

Qiu Ye

Research Center for China Rural Government, Huazhong University of Science and Technology

Abstract:

The objective of this paper is to provide an effective explanation of targeting deviation of rural poverty population and try to find a solution.And an exploratory multi-case study, involving nine counties in China, was conducted in this paper.The analysis shows that welfare quota system is the main reason of targeting deviation of rural poor.This system depends on the number of macro statistics, administrative power of the quota and regional redistribution.It could easily result the quantity deviation of the poor population and providing a space for power rent-seeking and local rules.Along with the social welfare system from residual type to appropriate universal-type, and poor nature evolution from regional poverty to individual poverty, the welfare quota system need to be placed.According to the research result, welfare certification system is more effective to aiming at the poor population.The research provides the direction of future reform about antipoverty system.Meanwhile the experience of Shanghai and Z County not only demonstrates its feasibility and also provides the detailed steps for the future reform of anti-poverty system.Put forward a new interpretation framework on targeting deviation of rural poor population.The welfare quota system is an effective concept to summing up the experience of targeting the poor.And this paper also provides the direction of future reform about anti-poverty system.

Keyword:

Welfare Quota System; Welfare Certification System; Anti-poverty System; Targeting Deviation;

Received: 2017-09-05

1 问题的提出

王绍光指出, 近十年中国在社会保护方面经历了一场大跃进, 用于再分配的福利性支出不断增加, 国民已经逐渐走出了“低福利”的无保护状态[1]。作为再分配重要阵地的农村反贫困领域同样成绩斐然, 国家不仅建立了农村最低生活保障与扶贫开发政策这两项基本的反贫困制度, 而且不断增加资金投入力度。截至2015年, 农村低保已经覆盖4903.6万人次, 各级财政支出的低保保障金达到931.5亿;在扶贫上, “十二五”期间中央累计安排的财政专项扶贫资金高达1440.34亿元;2014年则进一步提出精准扶贫政策, 将反贫困作为重要的国家战略。但是, 与如此巨大的资金投入形成鲜明反差的是, 贫困人口的准确瞄准问题却一直未能得到有效解决, 不仅贫困的瞄准率仍然偏低, 而且存在严重的瞄准遗漏与瞄准漏出现象[2,3]。这极大的影响了反贫困的效果, 也造成了公共资源的大量流失[4]:贫困人口的瞄准偏差已然成为影响我国反贫困制度有效实施的顽疾。如何对这一现象进行解释, 并提出可行的政策建议是当前学界亟待解决的重要问题。

现有文献对贫困人口瞄准偏差的解释沿着两条路径展开, 一是强调反贫困制度在实践过程中的制度执行偏差, 二是强调制度设计本身的漏洞与不足。就前者而言, 代理人的权力寻租是造成贫困人口瞄准率过低的主要原因。基于地方政府的自立性, 反贫困制度在执行时容易为基层的治理体系所吸纳, 演变成了基层政府“围绕着扶贫资源而展开的争夺过程”[5]。学者们指出, 县、乡、村三级政府基于不同的目的干预反贫困资源的分配, 其中既包含了将专项资金用于其他治理目标引发的制度目标偏移[6], 也包括权力寻租带来道德风险行为, 造成人情与关系渗入到反贫困政策的实施中[7]。对后者而言, 贫困测量技术的不完善、有效识别机制的匮乏以及监督制度的缺位是瞄准偏差更为根本的原因。学者们指出, 反贫困制度尚缺乏对农民收入进行有效核查的机制, 粗略的贫困线难以精确估算农民的家庭收入[8]。此外, 农民还会因病、因教育等社会风险陷入贫困, 单一的收入测量不符合农村贫困发生的实际情况[9]。同时, 监督机制的缺乏也是贫困人口瞄准困境的一个重要原因[10]。

不难看出, 尽管学者们的偏重点不同, 但无论是强调制度的执行偏差还是制度漏洞, 两者都共享了“制度失范”的视角, 只是前者强调代理人引发的制度失范, 后者则注重制度本身的不足, 即所谓的规范的虚化、劣化与真空[11]。制度失范的视角有助于发现现行制度运行中的诸多漏洞, 也的确揭示了贫困人口瞄准偏差的一些重要原因。但是, 仍有不少现象是这一视角难以解释或尚未提出进一步解答的。第一, 令人疑惑的是, 我国自1986年就开始实施扶贫开发政策, 2007年低保制度也在农村全面铺开, 两项政策都历时多年, 究竟是什么导致阻碍贫困人口有效瞄准的因素长期存在并被不断地再生产出来, 其背后仅仅是“制度失范”, 还是有更深层次的原因?第二, 尽管学者们各有强调, 但制度执行偏差与制度本身的不完备都是经验事实, 这些“制度”失范之间彼此是什么关系, 它们仅仅是作为影响瞄准偏差的独立原因, 还是有什么关联性, 或是存在共生的原因导致两者并发性的存在?第三, 更为引人注目的是, 这些研究未能将一个重要的经验现象纳入解释, 即无论是低保制度还是精准扶贫, 其救助对象的范围通常都是由上级限定的, 基层政府是根据下达的指标确定贫困人口[12-14]。这也就意味着, 无论是正式制度还是代理人的制度执行事实上都处于上级的数量控制之下, 那么, 单独以“制度失范”作为解释变量就显得过于单薄、缺乏说服力。更进一步说, 如果这一经验广泛存在, 我们应当如何理解中国反贫困制度实践中存在的数量控制的现象, 它与制度失范有何种关系, 对贫困人口的瞄准又会产生什么影响?

可见, 制度失范的视角未能对贫困人口瞄准偏差提供一个系统性的解释, 也无法将反贫困制度中的一些重要现象纳入统一的分析中。那么, 对于现有文献的不足和关于贫困人口瞄准中诸多未解的困惑, 我们是否能提供一个更加有效的分析框架, 为瞄准偏差及与之有关的复杂经验提供总体性的解释。基于现实的分析和调查, 笔者发现, 在实际运作中, 贫困人口的瞄准不仅受到严格的数量控制, 而且有一套自成体系且高度成熟、稳固的瞄准机制———本文称之为“福利配额制”。该机制并非正式制度, 但在反贫困制度中被反复应用, 是贫困人口瞄准的“实际规则”。由于学界目前对此缺少关注, 本文将就该模式的内涵、运作及其影响展开细致的讨论。整体而言, 本文是一项解释性的研究, 力图探讨贫困人口瞄准偏差的原因, 并在剖析原因的基础上提出一定的制度矫正路径与政策建议。

笔者最早于2011年在河南某市调研农村低保制度时发现并关注了这一现象, 之后与所在的研究团队在全国多个省市对贫困人口的瞄准问题展开了深入调研。调研地点范围广泛且具有很强的代表性, 不仅涵括全国经济发展程度不同的区域, 也包含大量的政策创新地区, 以保证本研究能够反映全国反贫困政策的普遍问题 (1) 。调研以质性研究为主, 以县为单位, 对县、乡、村三级均展开充分与细致的调研, 挖掘反贫困政策实践的一般运行机制。广泛的经验调研不仅进一步论证了笔者最初的发现, 也为矫正贫困人口瞄准偏差的路径提供了一定的线索。由于全国大部分区域的瞄准模式、引发的瞄准偏差困境都具有一致性, 本文不对经验进行细致化的展开, 而是在归纳与提炼的基础上进行一般性的分析。

2 福利配额制:贫困人口瞄准的主导模式

贫困人口瞄准的本质就是界定福利资源给付对象的范围, 准确辨别谁应该享受社会救助。这是反贫困资源的分配过程, 也是受益者资格的认定过程。在我国, 反贫困政策普遍采用福利配额制瞄准贫困人口。作为一种模式化的瞄准模式, 它有自身的独特内涵与运行机制, 并与西方高度规范化的福利认证模式形成显著区别。

2.1 福利配额制的内涵与运作构成

配额即分配数额, 它是对有限资源进行管理与分配的一种方式。在配额制中, 分配主体与分配对象是两个主要的利益主体, 一般由前者配额一定的资源给后者, 后者只能使用给定的资源, 但在不超出配额范围内分配对象对如何使用资源有一定的自由度。配额制首先是在资源环境领域, 作为一种解决外部性的有效方式被提出。Dales、Montgomery等人在分析企业排污时, 使用了排污配额 (Quota) 这一概念, 即政府可以根据环境的承载力限定排放总量, 并给每个污染物排放者一定的配额, 以此作为管理排污的有效手段[15,16]。基于相同的原理, 配额制被各国广泛地运用于对各种可再生资源的治理, 例如渔业、煤炭、大气等。在我国, 配额制主要被应用于各类公共资源的管理。例如, 新增建设用地的分配就是典型的配额管理, 即中央政府规划总体指标后, 以“统一分配、层层分解、指令性管理”的方式确定规划期内各地的指标分配额度, 各级政府根据具体的发展规划使用指标[17];高考招生制度也是配额管理, 各省因人口、教育质量等情况不同而配额的招生数量也不同, 户籍所在地考生不能越界占用它省的名额[18]。

从配额制的应用领域与管理方式可以看到, 它具有以下三个重要特征:第一, 配额制是一种分类化的数量管控手段, 即在一定分类基础上将配额对象划分为不同的类别或单位, 通过类别化的总量控制实现相应的资源管理目标;第二, 配额制是一种由上到下的管理模式, 分配主体控制资源数量, 分配对象在很大程度上处于从属地位, 两者的权力关系不对等;第三, 配额制依赖于类别群体内部的次级分配, 实现资源最终分配到人 (或法人) 。由于配额制类别化的数量控制特点, 资源对准的对象是类别群体而非个人, 因此就必须依赖群体内的次级分配。次级分配可采取不同的规则与形式, 具有一定的自主性 (1) 。可见, 次级分配的特征内涵于配额制分类化的总量控制这一特点之中。

本文所谓的“福利配额制”, 是指我国在反贫困这一福利资源的分配中具有突出的配额制特征。具体而言, 即中央与各级政府掌握配额权, 并层层下达反贫困资源的指标 (或资源) , 按行政区划对指标进行分配与数量控制;基层政府依照配额确定贫困人口的目标数量, 通过地方行政体制进行次级分配, 具体分配至个人。从贫困人口的瞄准角度, 福利配额制就是各级政府进行区域性瞄准, 基层与地方社会进行个体性瞄准的一套模式。实践中, 福利配额制主要被应用于农村低保制度与扶贫政策这两项基本的反贫困制度中, 但又不局限于此, 危房改造、专项救助、临时性救助等福利资源的分配也大都依赖这一模式实现目标对象的瞄准 (2) 。当前, 福利配额制已经高度“制度化”, 具有稳定性与重复再生性, 是贫困人口瞄准的“实际规则”[19]。因而, 它不仅仅是某项单一政策中的特点, 或是制度失范的后果, 而是我国贫困人口瞄准的主导模式。以下, 以低保制度与扶贫制度这两项基本反贫困制度为代表, 呈现福利配额制的具体运作构成。

首先, 福利配额制以各级行政区划为配额单位, 各级政府掌握配额权, 根据行政区域的经济水平由上到下逐级分配反贫困资源。一般而言, 中央对全国贫困人口进行测算, 以此为根据划定贫困人口的指导比例或给出相应的指标数量, 各省市区在此基础上通过规模控制, 将省内贫困人口指标规模逐级分解到行政村。精准扶贫中, 中央直接将“县为单位、规模控制、分级负责、精准识别”作为识别贫困人口的总原则, 具体做法上则以2013年农民人均年纯收入2736元为识别标志, 以国家统计局测算的8249万人为基数, 各省在这一基本标准上, 根据自身的经济水平, 逐级下达指标, 最后到村的贫困人口数量已经是刚性的配额了[12]。农村低保制度尽管在正式制度上以“应保尽保”为原则, 任何低于最低生活保障线的均为低保目标对象, 但在实际运作中则大多数按照指标化的方式进行管理[20,21]。一般由国家确定最低生活保障线并估算指导性标准, 各县根据实际情况进行微调以确定本县的低保比率并下达到镇, 由镇拟定指标数量最终分配到行政村。尽管中央的数量控制有一定的浮动范围或仅作为指导标准, 但是反贫困制度中的配额制特征十分明显, 地方政府可调整的空间并不大, 并且越到基层可变动的空间越小, 乡村两级基本只能被动接受配额。

其次, 基层政府进行次级分配, 保证选出的贫困人口与配额指标基本保持一致。一般来说, 次级分配以行政村为单位, 但受到县、乡两级政府的监督与干预。由于配额与实际贫困人口的数量有一定的出入, 为了达到配额的要求, 正式的规则通常被悬置, 贫困人口的最终确定根据的是基层政府与社会互动形成的地方性规则。从全国大部分地区的实践来看, 一般县一级会制定相关指导文件, 并对必须纳入的人群与必须排除的人群进行一定的限定 (3) 。但这一规定仍然过于宽泛, 难以真正确定到人, 需要借助行政村的内部瞄准机制, 由村干部与村民代表协定具体的分配规则, 最终确定贫困人口。不同村庄对贫困人口的认定差异极大, 借助民主评议形成的大多是具有一定乡土认同的地方性规则。县、乡两级政府会对行政村评定的名单进行审核, 但只要不明显违反指导文件, 一般都会通过。此外, 在民主评议之外, 县、乡、村各级政府也会基于自身不同的目标在一定程度上干预贫困人口的确定, 他们是影响贫困目标确定的重要力量。可见, 配额制中贫困人口的指标具有确定性, 但瞄准到人的分配规则很少是确定的, 具有很强的地方性与情境实践性。

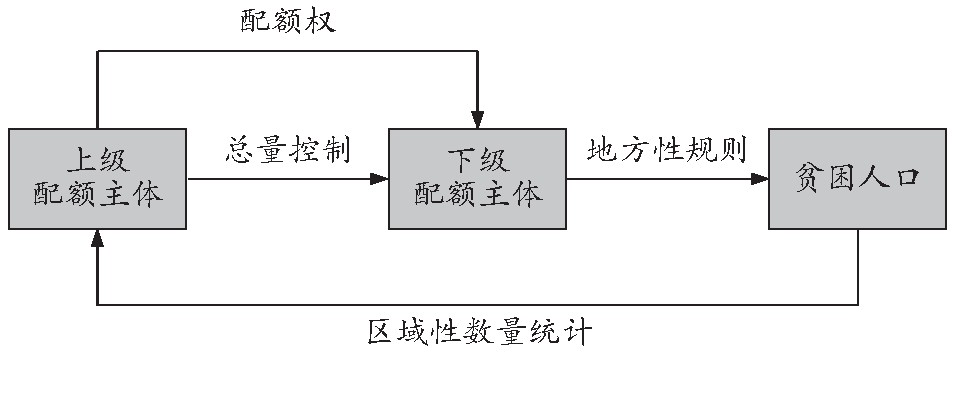

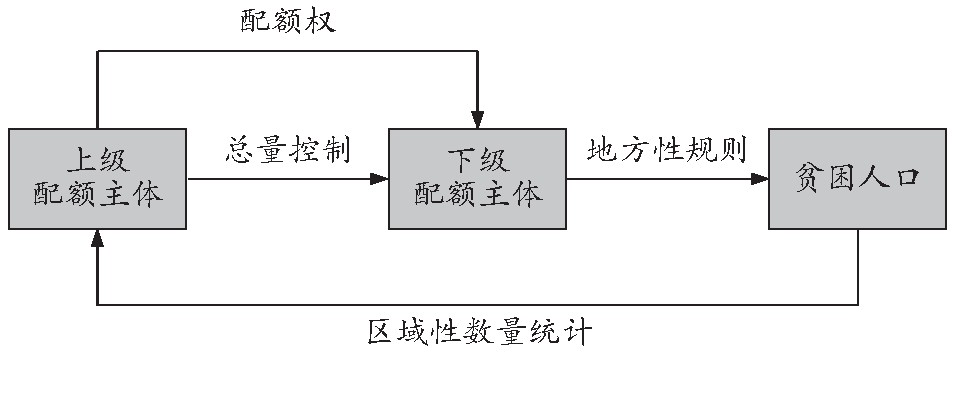

总结而言, 配额权主导下的区域性数量控制与地方规则主导下的次级分配一体两面地构成了福利配额制的基本内涵;同时, 宏观数据统计、逐级的配额权以及地方性规则是福利配额制运行的基本条件。图1显示了“福利配额制”的基本运作机制。

图1“福利配额制”的运作机制

2.2 福利配额制与福利认证的比较

根据正式制度, 贫困人口与低保对象均有明确的制度识别规范, 是以贫困线与最低生活保障线为标准, 以家计审查为方法, 任何人均收入低于标准线的家庭都可确定为贫困户 (1) 。这是非常典型的福利认证制度, 按照欧树军的说法, 即国家收集、确认、识别人、财、物、行、事的基本事实, 并为之“建立明确的分类、精细的规则和统一的标准”[22], 以认证个体的福利身份。它也是目前发达国家惯行的分配福利资源与识别贫困人口福利身份的基本模式。显然, 与福利认证相一致, 福利配额制也是一套福利资源再分配的体系, 以贫困人口的瞄准为目标, 但两者具有不同的识别方式, 存在系统性的差异。这里有必要对两者进行阐释与廓清, 既表明两者的差异, 也进一步明确福利配额制的瞄准逻辑。

首先, 两者的瞄准单位不同。福利认证是典型以个体为单位的瞄准机制。尽管它也对区域性的经济水平进行总体测量以确定贫困线, 但在具体认证时, 国家直接对每个贫困家庭的收入与财产状况进行独立的核算, 确认个人的福利身份, 强调的是认证的个体性与唯一性。个体福利身份的认定不受区域经济水平的影响。福利配额制不同, 国家瞄准的重点在各级行政单位, 包括从全国到逐级的行政区域, 次级分配瞄准到人但必须遵照区域性的贫困人口配额, 居于从属地位。需要注意的是, 福利配额制不是没有瞄准, 无论是中央还是各级地方政府都是在全国或区域性的经济统计与调查的基础上确定配额总量与分配比例, 并试图以数量的准确性作为监督下级政府的重要手段。因此, 福利配额制从本质上来说是一种相对宏观性的区域瞄准机制, 它比福利认证的瞄准单位更大。

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/guanlilunwen/245.html