SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:研究高管团队内职位高低的垂直对特征,可增加团队特征对企业绩效的解释力。目前,学者们从高管团队同质性、异质性、垂直对三个方面展开了研究,其中垂直对选择了高管团队—董事长、高管团队—总经理、董事长—总经理三个细分方向。在近 10 年的研究中,学者们分析了行业、企业性质等因素,细化了高管团队的特征和组织绩效衡量指标,探索了不同维度高管团队特征与企业绩效关系的内在机理。研究对象不同,研究结论也不尽相同。

关键词:高管团队;职位;同质性;异质性;垂直对; 企业绩效

一、引言

当今世界, 不确定性和激烈竞争已成为企业环境的共性。 在这种背景下,决策方向和决策质量直接影响着企业生存和发展。 作为决策制定者的高管团队并非“经济人”, 有限理性的他们通过个人特征和团队内部互动,共同商议制定企业的战略。

Hambrick 和 Mason (1984) 提出的高阶理论(Upper Echelons Theory) 指出, 高层管理团队的组成决定了成员认知基础、技能、态度、价值观等,将直接影响组织的行为、战略、绩效。 [1]

Hambrick(1996)提出,从三个方面(团队组成、团队过程、团队结构) 描述和衡量高层管理团队, 团队的组成与结构主要是指传记特点(包括年龄、教育、资历等) 和 TMT( 高层管理团队) 成员的权力结构;TMT 的运作包含成员之间的协调、沟通和冲突处理等; 团队成员的特征与互动过程直接影响高层决策, 进而影响到战略和绩效。 [2]

自此大量研究开始关注 TMT 人口统计特征对企业绩效的影响。 经过 30 余年的丰富和发展, 高阶理论已成为在企业战略管理和高管研究领域具有重要影响、体系相对完整的理论,其主要观点在组织( 企业)、群体

( 团队)、个体( 总经理或董事长) 层面都得到了实证上的支持。

二、高管团队的概念

迄今为止, 高管团队的定义还未形成完全一致的标准。 起初, 随着 20 世纪 80 年代资源依赖理论的发展,高管团队被定义为以特殊方式组合, 并制定和执行共同作出战略决策,进而为企业带来价值增值的群体。而后随着研究的深入和需要,陆续有了新的定义。

Elron(1997)界定高管团队只包括从首席执行官到高级副总裁层次的高级管理人员。 [3]

Li 等(1999)将高管团队定义为企业高层经理的相关小群体,包括 CEO、总经理、副总经理,以及直接与他们进行工作汇报的高级经理。 [4]

魏立群等(2002)将高管团队定义为具有总经理、首席执行官或总裁头衔,以及那些具有副总经理、副总裁、总会计师或首席财务总监等头衔的高级管理人员。 [5]

孙海法等(2006) 将高管团队定义为董事长、总经理、总经理助理、副总经理、各职能部门总监在内的参与企业高层决策的管理者,但不包括党委书记、工会主 席等不具有实际企业经营权的职位和部门经理、 部长等中层管理人员。 [6]

何威风和刘启亮(2010) 将高管定义为上市公司年报中披露的董事会、监事会、高级管理人员。 [7]

目前, 学术界对企业高管团队人口背景特征与企业绩效的研究,通常是从团队人口特征的同质性、异质性、 垂直对3 个维度展开, 其中垂直对选择了高管团队— 董事长、高管团队— 总经理、董事长— 总经理 3 个细分方向。 大部分学者使用上市公司的二手数据,也有少数使用问卷调查方式。

三、高管团队同质性与企业绩效

TMT 人口特征的同质性是指团队成员的平均年龄、平均学历、平均任期等, 相关理论有相似— 相吸范式、关系人口学理论和自我归类理论。

Byrne (1971) 提出的相似— 相吸范式(Similari- ty- Attraction Paradigm) 从心理学角度强调了团队成员的特征, 具有相似人口统计特征的个体更加容易相互吸引,进而产生更多的交流互动,从而形成社会分类及其相关联模型的基础。 [8]

Tsui 和 O’Reilly(1989) 最早提出关系人口统计学(Relational Demography) 的概念, 基本观点是个体之间的相互吸引及交流频率会影响工作认知和工作态度。 [9]

Tsui(1992) 提出了自我归类理论(Self- Categoriza- tion Theory), 基本观点是个体利用年龄和性别等社会特征来确定自身所属的群体, 从而形成积极的自我认同。 [10]

这些学者面对国家和行业差异、 企业绩效的衡量方式差异,得出的研究结论也不同。

关于同质性与企业绩效的关系,有以下三类观点:

(一)同质性与企业绩效正相关

Tihanyi 等(2000)发现,团队平均学历越高, 获取和处理高质量信息的能力就更强, 就更能制定出推进企业未来发展的战略。 [11]

魏立群等(2002) 认为, 高管团队的平均年龄越大,组织绩效( 资产回报率 ROA、权益回报率 ROE) 就更好。 [5]

孙海法等(2006) 认为, 高管团队的平均任期与企业短期绩效( 净资产收益率 ROE) 正相关, 平均学历与企业的长期绩效(托宾 Q)正相关。 [6]

顾亮等(2013) 认为, 高管团队的平均学历越高、平均年龄越大,企业发生违规行为的机率越小。 [12]

(二)同质性与企业绩效负相关

Reger(1997) 指出随着任期延长, 同质性可能会使得高管团队更倾向于维持公司战略, 平均任期长的高管团队反倒不利于企业长期绩效(托宾 Q)。 [13]

孙海法等(2006) 认为, 在信息技术行业高管团队的平均任期、 平均年龄与企业的长期绩效不再是正相关关系,而是负相关关系,年轻的高管团队为了提升人 力资本价值, 更倾向于采取冒险的战略行动以提升企业绩效。 [6]

(三)同质性与企业绩效呈非线性关系

朱晋伟等(2017)以 A 股高新技术行业中具有海外业务的 307 家企业为研究样本, 发现平均任期与企业绩效(ROA)呈 U 型关系,高管团队的发展属于阶段式,每个阶段呈现出不同的同质性特征, 这些特征与企业绩效在磨合期应呈现负相关关系, 在发展期与稳定期呈正相关关系。 [14]

Finkelstein 和 Hambrick(1996) 指出, 高管多样性—企业绩效这种直接的关系常常“ 不太可能发生”, 它们之间真正的因果联系, 在更大地程度上取决于高管成员的认知和心智过程。 [2]

吴建祖等(2015) 为了探索两者关系的内在机理,以我国制造业上市公司为对象, 实证分析了高管团队注意力在高管团队特征与企业国际市场进入模式之间 的中介作用。 [15]

四、高管团队异质性与企业绩效

TMT 人口特征的异质性是指高级管理成员在性别、年龄、任期、学历等人口背景特征上存在的差异。 涉及的主要理论是社会认同理论、信息与决策理论。

Tajfel(1982)、Tajfel 和 Turner(1986) 提出的社会认同理论(Social Identity Theory), 又称为社会同一性理论或社会身份理论, 是基于社会心理学而发展起来的群体行为理论, 其基本思想是群体行为的基础是个体对群体的认同,个体通过社会分类对群体产生认可, 出现内群体偏好和外群体偏见, 最终影响组织行为和绩效。 [16][17]

Cox (1994) 提出的信息与决策理论(Information and Decision- making Theory) 基本观点是, 在集体决策中具有不同经历、 兴趣或特征的个体有着不同的观点和信息,面临复杂而多变的环境, 这些差异将有助于充分理解和深刻认识决策问题,有助于提高决策质量。 [18]相比于同质性, 异质性与企业绩效关系的研究受到了学术界更为广泛的关注, 研究从广度和深度上都取得了很大的进展。 在对高管团队进行研究时,除了考虑性别、年龄、任期、学历等人口背景特征外,还考虑了产业经验、职业背景、职能, 因变量也不再拘泥于财务绩效,另外还有学者考虑行业,但是同样也未取得统一的结论。

(一)异质性与企业绩效正相关

Hambrick 和 Mason(1984)指出,异质性团队因为认知的差异性,可能会搜集更广泛的信息,并产生多样化的解读和管理取向,导致更多的战略改变、更高水平的创新。 [1]

Zenger 和 Lawrence(1989) 以电子信息企业为研究对象, 发现年龄差异越小, 任期差异越小, 技术交流频率越大。 [19]

孙海法等(2006) 认为, 在比传统行业竞争更激烈和变化更快速的信息技术行业中,TMT 的任期异质性与企业长期绩效显著正相关。 [6]

胡望斌等(2014) 发现, 产业经验异质性与企业绩效呈正向关系。 [20]

(二)异质性与企业绩效负相关

王雪莉等(2013) 认为, 高管团队职能背景异质性不利于企业四种绩效的提升, 尤其对短期绩效和创新绩效有显著负向影响。 [21]

姚冰湜等(2015) 认为, 高管团队职能背景异质性与企业绩效显著负相关。 [22]

朱晋伟等(2017) 认为, 职业背景异质性与企业绩效负相关。 [14]

(三)异质性与企业绩效呈非线性关系

胡望斌等(2014) 发现,创业团队社会异质性、职能经验异质性与企业绩效均呈倒 U 型。 [20]

朱晋伟等(2017) 发现, 年龄异质性与企业绩效呈倒 U 型关系,任期异质性与企业绩效呈 U 型关系。 [14]

另外, 学者们还在探索异质性与企业绩效关系的内在机理。

王益民等 (2015) 分析 68 家医药行业上市公司 2008—2011 年 4 年的数据, 探索平衡维度与交互维度的战略双元在高管团队异质性与企业绩效之间的中介效应。 [23]

杨林(2014)以 2006—2010 年我国中小企业板上市公司为研究样本, 探索创业型企业高管团队异质性与创业战略导向两者之间的关系如何受到企业所有制的调节作用。 [24]

五、垂直对与企业绩效

目前, 高阶理论的内容尚未涉及高管团队垂直对特征,大多数学者也忽视了高管团队内部的互动、不同组织地位的高管对企业行为的不同影响。

张龙等(2009) 认为, 高管团队垂直对特征的差异(Vertical Dyads) 是指团队中,上下级员工之间在某些特征上的差异,如高管团队与董事长或总经理的性别、 年龄、学历及任期差异等。 它与高管团队异质性的区别在于垂直对强调团队的等级关系, 即团队成员拥有不同的地位和权力, 而异质性假设团队成员有同样的地位和权力。 [25]

高管团队垂直对涉及的主要理论有社会规范理论 和组织结构理论。 社会规范理论认为,每个社会环境里都有一个被群体共同认可的行为规范, 每个成员都应遵守,若违反了规范可能会引起其它成员的不满,甚至可能会被边缘化。 组织结构理论认为,组织里的正式职位决定了个体在组织中的角色, 对个体之间的互动起着重要影响。

Tsui 和 O’Reilly(1989) 是最早研究高管团队垂直对的, 他们发现, 如果下属学历低于上级、年龄小于上级,那么下属更容易获得上级认可,也会对上级表现出 更高的忠诚度。 [9]

Tsui(1999),Tsui、Porter 和 Egan(2002) 进一步研究发现, 相对于下属, 上级年龄越大、学历越高、任期越长,上级对下属的评价就会越高,且下属也可能对上级 表现出更高的忠诚度, 这表明符合某种条件的差异同样可以发挥积极效果。 [26][27]

Brew 和 David(2004)认为,由于职位决定了个体在组织中的正式角色,即使垂直对差异相同,但是也可能 对职位层级相同与不同的个体产生不同的影响, 在相对平等环境中,人与人之间的互动较少被地位影响; 但在华人社会中,人们对等级和权威人物非常敏感,在中 国背景下会显得特别突出。 [28]

Hofstede(2001) 指出, 特定社会中的权力距离影响着职位层级差异的作用。 [29]

随着研究的深入, 我国学者也越来越重视高管团队垂直对的背景差异。

以下从高管团队— 董事长、高管团队— 总经理、董事长— 总经理三部分进行阐述。

(一)高管团队— 董事长

Wong、Opper 和 Hu(2004)通过调查发现,在中国上市公司的权力配置中,董事会拥有最高的决策权,董事 长是董事会决策权的最高代表。 [30]

根据 《中华人民共和国公司法》( 以下简称 《公司法》)规定,董事长是上市公司的法人代表,拥有实质最终决策权,相比总经理,通常是董事长对上市公司战略决策最具影响力, 因此高管团队— 董事长成为学者研究最多的垂直对。

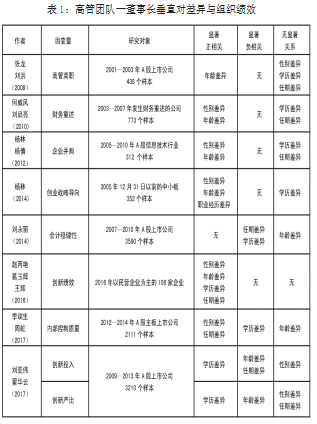

国内学者从 2009 年开始研究高管团队— 董事长的垂直对,各位学者都是从垂直对在性别、年龄、学历、任期的异质性入手, 也有学者还考虑了垂直对的职业路径差异。 学者们根据不同的研究目的,使用不同的组织绩效指标。 常规的经济绩效使用托宾 Q 值、资产报酬率 ROA; 企业治理使用财务重述、公司违规行为、内部控制、会计稳健性; 企业发展使用创业战略导向、创新投入、创新产出、企业并购;企业稳定性使用高管离职。由于研究对象不同、样本数量不同,因此研究结论也不 尽相同。 如表 1 所示。

为了探索高管团队— 董事长垂直对影响组织绩效的内在机理,赵丙艳等(2016) 以创新氛围为中介变量、以行为整合为调节变量, 进行了深入研究。 [31] 刘永丽(2014)以产权性质为调节变量进行了深入研究。[32]杨林(2014)还考虑了产业环境的调节效应。 [24]

(二)高管团队— 总经理

在研究垂直对与企业绩效关系时, 另有部分学者选取了高管团队— 总经理垂直对, 原因是为了探究企业经营者究竟是总经理还是董事长, 或者是现有文献缺少高管团队— 总经理的垂直对。

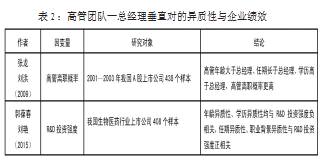

目前, 国内学者对高管团队— 总经理垂直对进行了研究。 研究的企业、行业、样本数都不同,得到的结论也不同。 一致的结论是: 高管— 总经理垂直对的年龄、任期差异对企业绩效不利。 如表 2 所示。

(三)董事长— 总经理

此前学者对高管团队— 董事长、 高管团队— 总经理的研究,是把总经理和董事长置于相似的地位,但是实际上两者在组织中承担的角色和职能具有明显的差 异。 《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规规定,董事长是公司的法人代表和重大事项主要决策者, 是股东权益最高代表;总经理是由董事会聘任,并通过董事会对股东负责, 是公司管理团队中最高管理者和公司战略的实际执行者,是管理者利益代表。 因而,董事长和总经理集中体现了企业的两大主要权力。

宋德舜(2004) 指出, 上市公司董事长和总经理负责公司的主要决策和日常运营, 那么公司绩效在很大程度上由董事长和总经理决定。 [33]

Kato 和 Long(2006) 认为, 董事长— 总经理的二元领导架构构成了中国企业中最基本和最显著的高阶梯 队, 两职之间的配置对高管团队的运作和绩效产生重大影响。 [34]

Krause 等(2014) 认为, 在某种程度上, 董事长— 总经理的二元领导架构类似于其他语境下的共同领导者

(co- leader)。 [35]

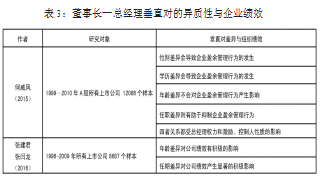

目前, 国内学者对董事长— 总经理垂直对异质性进行了研究,研究对象、跨越时长、样本个数都不一样, 结论也不一样。 如表 3 所示。

六、结论与研究展望

(一)结论

目前, 学术界对企业高管团队人口特征与企业绩效的研究, 无论是从高管团队同质性、 高管团队异质性,还是从三类垂直对差异,与 10 年前的研究相比,都有了新变化。

1.研究了高新技术行业和上市公司的性质

目前,研究较多的是高新技术行业,其中最受关注的是医药业、纺织业(孙海法等,2006)[6]、信息技术业(杨林、杨倩,2012)[36]、生物制品业(黎文靖等,2014)[37]。在研究公司性质时, 主要是将国企与非国企进行对比(黎文靖等,2014)[37]。

2.丰富了高管团队的衡量指标

除了研究高管团队的年龄、任期、学历、性别等常规特征以外,还研究了职能背景类别( 王雪莉等,2013) [21]、职业经历、薪酬差异、团队稳定性、职能经验、产业经验(胡望斌等,2014)[20]。

3.细化了绩效的衡量方式

根据研究需要, 除了常规的财务绩效 ROA 以外, 新增加了基于效率的短期绩效 ROE (魏立群等,2002) [5]、 基于适应变革能力的长期绩效托宾 Q ( 孙海法等, 2006)[6]、财务重述( 何威风、刘启亮,2010)[7]、会计稳健性( 刘永丽,2014)[32]、盈余管理( 何威风,2015)[38]、创新绩效( 赵丙艳等,2016)[31]、创新投入、投资强度、国际市场进入模式(吴建祖等,2015)[15]、战略导向(杨林,2014) [24]、技术交流频率(Zenger、Lawrence,1989)[19]、企业并购(杨林、杨倩,2012)[36]、高管离职( 张龙等,2009)[25]、发生违规行为的机率(顾亮等,2013)[12]、内部控制质量(李端生等,2017)[39]等。

4.增加了中介和调节变量

中介变量有用平衡维度和交互维度的战略双元(王益民等,2015)[23]、高管团队注意力(吴建祖等,2015)

[15]、创新氛围(赵丙艳等,2016)[31]。

调节变量有股权结构 ( 杨林,2014; 王克敏等,2007)[24][40]、激励持续时间( 胡阳等,2006)[41]、行为整合(赵丙艳等,2016)[31]、 行业 (孙海法等,2006; 胡阳等, 2006)[6][41]、产权性质( 黎文靖等,2014)[37]、产业环境( 杨林,2014)[24]等。

(二)研究展望

1.继续探索适用于我国国情和文化的理论

研究垂直对的理论来源于西方, 可能对我国企业的改革和现代化发展有帮助。 但是, 中西文化有差别、中西国情不同, 且我国目前处于经济转型时期, 需要探索适合我国国情的理论, 明确哪些西方理论可以直接使用, 哪些西方理论需要修正, 哪些西方理论需要摒弃, 进而有效指导我们企业的人员配置和发展规划。

2.继续丰富垂直对与企业绩效的研究

在华人社会中,人们对地位和权力非常敏感,这种情况在中国背景下尤为突出。 目前,我国上市公司的治理结构普遍不完善,高管选拔并未完全市场化,上市公司尚未形成一个民主的公司治理文化, 高管团队职位高低对企业的影响范围甚广, 垂直对特征对企业绩效的影响还有很多地方值得研究。

3.继续挖掘垂直对与企业绩效的内在机理

目前, 学者们对垂直对特征与企业绩效的关系展开了研究, 行业、企业性质和研究对象不同, 带来的影响就会不同, 结论并不一致。 未来更为有意义的研究是,打开高管团队垂直对特征与企业绩效关系的“ 黑匣子”, 探索在不同的情境下和不同的样本中, 两者关系的中介变量和调节变量。

参考文献:

[1]Hambrick D C,Mason P A.Upper Echelons:The Organization as a Reflection of Its Top Managers [J]. So- cial Science Electronic Publishing,1984,9(2):193-206.

[2]Hambrick D C,Cho T S,Chen M J. The Influence of Top Management Team Heterogeneity on Firms' Com- petitive Moves[J].Administrative Science Quarterly,1996,41(4):659-684.

[ 3 ] Elron E . Top management teams within multinational corporations :Effects of cultural heterogeneity [ J ] .

Leadership Quarterly ,1997 ,8(4):393 - 412 .

[4]] Li J ,Xin K R ,Tsui A ,et al . Building Effective International Joint Venture Leadership Teams in China [ J]. Journal of World Business ,1999 ,34(1):52 - 68 .

[5]魏立群,王智慧.我国上市公司高管特征与企业绩效的实证研究[J].南开管理评论,2002(4):16-22.

[6]孙海法,姚振华,严茂胜.高管团队人口统计特征对纺织和信息技术公司经营绩效的影响[J]. 南开管理评论,

2006(6):61-67.

[7]何威风,刘启亮.我国上市公司高管背景特征与财务重述行为研究[J].管理世界,2010(7):144-155. [8]Byrne D E.The attraction paradigm[M].Academic Press,1971.

[9]] Tsui A S ,O'Reilly C A. Beyond simple demographic effects :The importance of relational demography in superior-subordinate dyads[ J]. Academy of Management Journal ,1989 ,32(2):402 - 423 .

[10]] Tsui A S ,Egan T D ,O'Reilly C A. Being different :Relational demography and organizational attachment [ J]. Administrative Science Quarterly ,1992 ,37(4):549 - 579 .

[11]] Tihanyi L ,Ellstrand A E ,Daily C M ,et al . Composition of the top management team and firm interna- tional diversification[ J]. Journal of Management ,2000 ,26(6):1157 - 1177 .

[12]顾亮,刘振杰. 我国上市公司高管背景特征与公司治理违规行为研究[J]. 科学学与科学技术管理,2013(2):

152-164.

[13]] Reger R K. Strategic Leadership :Top Executives and Their Effects on Organizations ,by Sydney Finkel- stein ,Donald C. Hambrick[ J]. Academy of Management Review ,1997 ,22(3):802 .

[14]朱晋伟,彭瑾瑾.高管团队特征对企业绩效的影响研究——基于国际化程度的调节效应[J].软科学,2017(6):

81-85,95.

[15]吴建祖,关斌.高管团队特征对企业国际市场进入模式的影响研究——注意力的中介作用[J].管理评论,2015

(11):118-131.

[16]Tajfel H.Social Psychology of Intergroup Relations[J].Annual Review of Psychology,1982,33(1):1-39. [17] Tajfel H ,Turner J C . The social identity theory of intergroup behavior [ M ] // Psychology of intergrouprelations ,1986 .

[ 18 ] Cox E . The fuzzy systems handbook :a practitioner's guide to building ,using ,and maintaining fuzzy systems [ J ] . Siam Review ,1994 ,37(2):91 - 96 .

[ 19 ] Zenger T R ,Lawrence B S . Organizational demography :The differential effects of age and tenure dis- tributions on technical communication [ J ] . Academy of Management Journal ,1989 ,32(2):353 - 376 .

[20]胡望斌,张玉利,杨俊.同质性还是异质性:创业导向对技术创业团队与新企业绩效关系的调节作用研究[J].管理世界,2014(6):92-109,187-188.

[21]王雪莉,马琳,王艳丽.高管团队职能背景对企业绩效的影响:以中国信息技术行业上市公司为例[J].南开管理评论,2013(4):80-93.

[22]姚冰湜,马琳,王雪莉,李秉祥.高管团队职能异质性对企业绩效的影响:CEO 权力的调节作用[J].中国软科学,2015(2):117-126.

[23]王益民,王艺霖,程海东.高管团队异质性、战略双元与企业绩效[J].科研管理,2015(11):89-97.

[24]杨林.创业型企业高管团队垂直对差异与创业战略导向:产业环境和企业所有制的调节效应[J].南开管理评论,2014(1):134-144.

[25]张龙,刘洪.高管团队中垂直对人口特征差异对高管离职的影响[J].管理世界,2009(4):108-118. [26]Tusi ,A . S . ,Gutek ,B . A . Demographic differences in organizations :current research and future directions[ M] . Lexington Books ,Lanham M . D . ,1999 .

[ 27 ] Tsui A S ,Porter L W ,Egan T D . When both similarities and dissimilarities matter :Extending the con- cept of relational demography[ J ] . Human Relations ,2002 ,55(8):899 - 929 .

[28]Brew,F.P.,David,Cairns,R.Styles of managing interpersonal workplace conflict in relation to status and face concern:a study with anglos and chinese[J].International Journal of Conflict Management,2004,15(1):27-56. [ 29 ] Hofstede G H . Culture's Consequences ,Second Edition :Comparing Values ,Behaviors ,Institutions and Orga-nizations Across Nations [ C ] // Edn ,Sage Publications ,Inc ,Thousand Oaks ,2001 :924 - 931 .

[30]]Wong S M L,Opper S,Hu R.Shareholding structure,depoliticization and firm performance [M]// Economics of Transition,2004:29-66.

[31]赵丙艳,葛玉辉,王辉.TMT 垂直对差异对创新绩效的影响——创新氛围的中介作用和行为整合的调节作用

[J].科技与经济,2016(4):1-5,20.

[32]刘永丽.管理者团队中垂直对特征影响会计稳健性的实证研究[J].南开管理评论,2014(2):107-116,128. [33]宋德舜.国有控股、最高决策者激励与公司绩效[J].中国工业经济,2004(3):91-98.

[34]] Kato ,T . ,C . Long. CEO turnover ,firm performance ,and enterprise reform in China :Evidence from micro data[ J]. Journal of Comparative Economics ,2006 ,34(4):796 - 817 .

[35]Krause,R.,R.Priem and L.Love,Who's in charge here? Co-CEOs,power gaps,and firm performance [J].Strategic Management Journal,2015,36(13):2099-2110.

[36]杨林,杨倩.高管团队结构差异性与企业并购关系实证研究[J].科研管理,2012(11):57-67.

[37]黎文靖,岑永嗣,胡玉明.外部薪酬差距激励了高管吗——基于中国上市公司经理人市场与产权性质的经验研究[J].南开管理评论,2014(4):24-35.

[38]何威风.高管团队垂直对特征与企业盈余管理行为研究[J].南开管理评论,2015(1):141-151.

[39]李端生,周虹.高管团队特征、垂直对特征差异与内部控制质量[J].审计与经济研究,2017(2):24-34.

[40]王克敏,王志超. 高管控制权、报酬与盈余管理——基于中国上市公司的实证研究[J]. 管理世界,2007(7):

111-119.

[41]胡阳,刘志远,任美琴.设计有效的经营者持股激励机制——基于中国上市公司的实证研究[J].南开管理评论,

2006(5):52-58,82.

《不同维度高管团队特征与企业绩效的关系研究论文》附论文PDF版下载:

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2019/0108/20190108035017418.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/guanlilunwen/2708.html