SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:“钢琴诗人”肖邦一生只创作了三首钢琴奏鸣曲,其中《第三钢琴奏鸣曲》是他中期代表作之 一,其充分展现了肖邦这一时期的创作特点 。本文以该作品第 一 乐章为例,从曲式结构 、调性布局 、和声序进,以及和弦运用等方面进行分析,探究肖邦在传统和声技法基础上所做的创新,以及其作品中的个性化和声语言 。

关键词:《第三钢琴奏鸣曲》第 一 乐章,调性布局,和声序进,和弦运用,和声技法

一、肖邦《第三钢琴奏鸣曲》的创作特征

弗里德里克·肖邦,是浪漫主义音乐史上最重要 的代表作曲家之一,因其一生专注于钢琴创作,所以 被后世誉为“钢琴诗人”。 他的钢琴音乐作品涉及多 种体裁, 其作品创作在继承和发展古典主义时期音 乐的基础上,吸收融入波兰民间音乐元素,且进行了 创新和发展。

回顾肖邦的创作生涯,他各个时期的创作风格都 与当下社会生活经历有着密切联系 。肖邦 20 岁时就 形成了自 己独特的创作风格, 作品中充满华丽而抒 情的特征, 并一直贯穿于他中期甚至后期作品中 。 1830 年之后,肖邦进入创作的中期阶段,此时是他整 个创作生涯的全盛时期, 也是他创作艺术作品的巅 峰,这时期的作品出现了激动 、深沉的新特征,且是 前期作品未被运用过的 。直到 1845 年,在他中期创 作的最后两年,肖邦完成了他一生创作生涯里的巨作 之 一《第三钢琴奏鸣曲》,这部作品与同样是中期创 作的《第二钢琴奏鸣曲》相比,少了转折和戏剧性,变 得更加沉稳,情感基调也更加明朗,展现出肖邦对生 活截然不同的心态 。从这首作品开始,肖邦在音乐思 想形成方式上的创作特征一直延续至后期作品中。

二、曲式结构及其调性布局

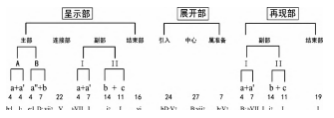

《第三钢琴奏鸣曲》第一乐章的基本曲式结构为 奏鸣曲式,b 小调,4/4 拍子,行板。该作品的曲式结构 并没有墨守成规,而是对结构与调式加以变化,尤其是再现部陈述,省略了两个部分,表现得更加自由,更富有特色,更符合作品表达情感需要。

呈示部(1~91)小节,其中主部(1~ 19)小节,b 小调,其结构为无再现的二段曲式 。A 段为 1~8 小节,是由主部的主体部分以及主部主题的上移三度一 次重复构成。B 段为 9~ 19 小节,材料来源是主部主题材料在 e 小调上进行的同头异尾发展, 以及对其主部主 题 中 三 度 下 行 材 料 分 别 在 F 大 调 、#F 大 调 、G 大调、#G 大调、A 大调、#A 大调上二度上行模进。随后在第 17 小节虽继续二度上行,但在 bB 大调上对主部主题的柱式和弦进行发展, 最后在主调 b 小调的近关系调 D 大调上的导七和弦上开放终止结束 。连接部(20~40)小节,从 19 小节弱起开始,材料上来源于主部主题材料,以右手的十六分音符走句开始,不断上下行左右手交替,在 bE 大调以及 d 小调上循环发展,最后回归 d 小调, 并在 d 小调的属系列和弦上持续进行八小节,同时在第 33 小节开始 A 音持续,保持在低声部 。

副部(41~76)小节,D 大调,由两个主题构成。副部一 (41~51)小节即 A 段,D 大调,结构为两句式乐段, 材料上与主部形成对比,旋律舒缓,以八分音符取代 了十六分音符,和声进行上增加下属和弦的运用,多 以 vi 级和弦与 ii 级和弦的交替进行, 随后先完全终 止结束于副调 D 大调上, 后加两小节的导— 主的变 格补充终止结束 。副部二(52~76)小节,由两个部分 组成,B 段为 14 小节的一句式乐段,A 大调, 和声上 多以七和弦发展, 后结束于导七和弦 — 主和弦的变 格终止,其材料虽略有变化,但整体上还是保持了副 部一的主题特点,只是织体加厚加密,加入双音与柱 式和弦 。C 段为 11 小节的一句式乐段, 其调性从 B 段的 A 大调再次回到副调 D 大调, 并在其上完全终 止结束 C 段陈述 。材料上,C 段材料与副部一相比发 生巨大变化,右手取消了二分音符的运用,加入了三 连音的附点八分音符,以及十六分音符的倚音;左手 变为十六分音符的分解和弦,随后在 C 段变为柱式和 弦,同时右手织体加厚,并逐步演变为柱式和弦 。结 束部(76~91)小节,从 76 小节与副部的结束重叠开 始,材料来源于副部二部分的主题材料 。其调性沿用 副调 D 大调,以主和弦进入,然后不断在属功能和弦 上发展,并辅以属九和弦— 主和弦的进行方式,用来 巩固调性,最后在 V7— vi 上形成阻碍,终止结束。

展开部(92~ 149)小节,由三个部分组成 。 引入 (92~ 115)小节,是对主部主题材料的发展,开始以复 调化的开头进入,其调性布局上,展开部以 #f 小调的 V7 进入, 并在属方向和弦上持续发展, 后转入 b 小 调,c 小调,最后在 bD 大调的属方向和弦和下属方向 和弦上交替发展,并以属七和弦进入引入的中心阶段。 中心(116~ 144)小节,是展开部的一个高潮阶段,其材 料来源于副部二,是对主题“延长”的利用 。在调性进 行上,中心部分以引入阶段调性 bD 大调的 V7 延续发 展进入,并持续在 V7—I 上不断往复进行,随后又转 入 bE 大调、B 大调、#F 大调,结尾处再次转为 B 大调, 并持续在其属方向和弦上进行 。属准备(144~ 149)小 节, 其材料是延续展开部中心使用的呈示部中的连 接部。在和声进行上,B 大调上完全终止结束后,转为 同主音小调 b 小调,并持续在其属和弦上进行。

再现部(150~202)小节,省略主部再现,副 部再 现(150~ 184)小节,B 大调,其调性是主调 b 小调的同 名大调,其材料完全再现呈示部副部主题材料,实现 了调性回归 。副部一、二的结构与和声进行与呈示部 相同,均未改变 。副部二在调性上转为 #F 大调,即 B 大调的属方向调, 与呈示部的 D 大调—— A 大调相 呼应 。结束 部再现 (185~203)小节,B 大调,在主调 b 小 调的同名 大调上 再现结束 部主题材料,其和 声 进行与呈示部相同, 但在其属九和弦—— 主和弦的完全终止结束后,加入两小节扩充,再次强调再现部 调性 B 大调, 以属七和弦—— 主和弦的完全终止结 束全曲。

三、调式化的和声序进

( 一 )调式色彩对比中的和声序进

与功能性和声相比, 色彩性和声序进是在浪漫 主义思潮以及民族意识觉醒启发影响下, 浪漫主义 时期作曲家在功能性和声序进的基础上寻求新的和 声语言结果, 此时的色彩性和声进行取代了古典主 义时期以来以传统功能性和声进行为主体,成了当时 典型的和声语言 。

在奏鸣曲式中, 呈示部的主部主题动机常作为 奏鸣曲全曲发展的核心, 以及乐思进一步发展的动 力来源,肖邦在这首作品的主部主题发展中,以小二 度 向 上 频 繁 转 调 的 形 式 不 断 重 复 巩 固 主 部 主 题 片 段 。此乐曲开始前四小节即主部主题的主体部分,和 声上以 vi 级和弦进入,后以 iv-ii-V-i 的变格进行发 展,最终以 ii7—i 的变格进行,结束对主题材料乐思 的第一次陈述 。随后四小节上移三度,继续在主调 b 小调上对其材料进行第一次变化重复发展, 并且在 和声进行上以 V—i 的正格进行结束,进而巩固主部 调性和主题材料 。主部第二次对主题材料重复发展 在第 8 小节开始,材料上变化重复发展,以同头变尾 的形式结束,调性转为主调的下属调 e 小调,为之后 的频繁转调做铺垫,和声上再次以 iv—i 的变格进行 结束 。

经过两次对主题材料的完整重复发展之后,第 12 小节乐曲进入对主部主题片段材料的分解发展阶 段,材料节选于主部主题弱起开始的三度下行片段 。 从第二次对全部主题材料发展中转为 e 小调之后, 在主题片段材料的展开部分中, 旋律声部分别以 E- F-#F-G-#G-A-#A-bB 音为开端,进行七次小二度级进 上行的模进发展; 伴奏声部先以低八度的同音进行 重复两次,后以倒影的形式推进发展;调性上与旋律 声部发展相对称, 分别在 F-#F-G-#G-A-#A-bB 大调 上不断以属、主为主干和弦进行发展。

奏 鸣 曲 再 现 部 最 主 要 的 特 点 是 再 现 部 的 材 料呈现时其主部与副部在调性上得到统一, 从而体现 出奏鸣曲在全曲调性布局中调性矛盾得到解决的运 动过程 。大多数奏鸣曲为了实现调性服从,其展开部 的属准备阶段会先现再现部的调性,即主调调性,故 此乐曲的属准备阶段在 b 小调的属七和弦上持续发 展了 7 小节,再次巩固主调 。

通常再现部的开始会顺延属准备的调性, 即主 调调性, 而肖邦的这首乐曲属准备阶段是回到主调 上, 但其持续 7 小节的属七和弦的转位一直未得到 解决,直到再现部出现,之前未解决的属七和弦在此 得到解决 。但其调性并未同大多数的奏鸣曲一样回 到主调,而是在主调的同名大调—— B 大调上实现了 调性服从, 同时整个再现部的调性都建立在 B 大调 上,并以 V7—I 的完全终止结束全曲 。再现部副部二 的主题调性也在 B 大调的基础上转为 #F 大调, 与呈 示部副部中的两个调性 D 大调与 A 大调形成统一, 即副部二调性与副部一调性呈属关系调。

(二)终止式中的和声序进

在奏鸣曲发展进程中, 呈示部的主部占有重要 地位,其主部的调性往往是整个乐曲的核心,调性多 数结束于主调或主调的近关系调上 。此乐曲的主调 仅经过 一 次主题反复巩固就开始系列短暂转调,即 F-#F-G-#G-A-#A-bB 大调, 但直到主部快结束之际, 都未再回到主调 b 小调上, 而是在 bB 大调上出现了 ii—V7—I 的完全终止。但对于调性统一来说,bB 大调 与主调是远关系调,并且主部主题调性 b 小调一直未 得到回归 。同时就旋律发展而言,此刻的乐思并未结 束,故此处不是主部结束 。在 18 小节的弱起开始,调 性再次改变,转为 D 大调,即主调 b 小调的平行调上, 从调性来看,整个主部形成对称统 一,和声进行上, #5V7/vii--vii7 的正格进行作为终止也是完全合理的。

(三)半音化音阶线条中的和声序进

在西方和声发展历程中,“半音化”是一个具有重 要意义的风格与创作手法, 它是指音乐中运用非自 然音的 、半音的声部进行与半音和声的手法与风格 总称,其基础是变音与半音进行,两者相互结合。

“半音化”是肖邦创作的 一 个重要表现手法,他 常以此创作手法变化和发展主题材料 。在呈示部连 接部的第 19 小节中, 右手声部以十六分音符进入, 达到顶音 G 音后持续半音化下行,并逐步以三 、四度 叠置的方式使织体加厚,直到第 21 小节右手的半音化下行达到低点 F 音,且下行线条并未停止,开始转到左手声部 。而在 23 小节,左手的半音化下行同样达到低音 F 音后, 开始转为上行, 持续进行达到 bE音,右手声部则在左手十六分音符的背景上,速度变慢,以八分音符的方式级进下行模仿,形成对称的半音化双声部旋律 。在和声进行上,与连接部的整体调性相对称,以 D 大调的导七和弦弱起开始,随后立刻转到 bE 大调的属七和弦上, 在中间不断半音化发展进程中,经过 be 小调 、d 小调,然后回归于 bE 大调的主和弦上,形成统一 。 同时,这样的半音化进行与另一个声部的下行进行形成对比, 产生了独特的音响效果。

又如肖邦在呈示部连接部中第 39、40 小节的经过句,声部以十六分音符音阶式的半音化下行,以单声部的形式巧妙地作为主部与副部之间的连接 。此句的发展不仅作为主题形象的构成部分, 同时自然引入了副部主题,形成完美衔接 。

四、复杂化的和弦运用

( 一 )高叠置和弦的运用

在大小调和声体系中, 发展和声材料的其中一个手法就是构成高叠置和弦 。在该作品中,肖邦使用复杂化的三度叠置和弦结构, 用以加强和弦的不协和性, 不仅使得和弦逐步从和声的功能体系中解放出来,而且具有独立的色彩性音响效果。

肖邦这首作品使用的高叠置和弦则是运用了两种方法,一是保留其功能意义,可独立使用但不需要解决;二是仅作为色彩性和弦使用。

其一,从呈示部连接部开始,肖邦常用属九和弦来代替属七和弦的运用,既保留了其功能意义,又使和弦复杂化, 如第 22 小节第三拍的 d 小调上的 vii7/V-V9-i,第 31 小节 d 小调上的 vii9-V,第 33~37 小节d 小调上的 sii7-V9 以及 V9-i,第 55 小节 A 大调上的V9/vi-vi,第 164 小节 #F 大调的 V9/vi-vi 等,均采用了第一种方法。

其二,作为色彩性和弦使用,作品中的主和弦或者 vi 和弦大多未使用三和弦, 而是用七和弦或者十一和弦代替,使其和弦构成复杂化,丰富了音响效果,如乐曲开头弱起的分解和弦以 b 小调 d 的 vi7 开始,以及在第 4 小节重复时均是,第 59 小节 A 大调上的ii7-I11.第 60~62 小节的 ii7-I11、vii9-i7、IV6-I7 等 。

(二)持续型和声复合和弦的运用

复合和弦形式是在某一个持续音或持续和弦的上方复合其他和弦, 从而构成一种新的和弦结构形态 。在古典主义时期,主持续音上方可以出现到下属和声组的离调进行, 或者在属持续音上方出现到较远关系的离调, 这些和弦都能与下方的主持续音或属持续音形成复合和弦 。在肖邦这首作品中,也多次 运用了具有一定功能性的复合和弦, 如此首作品的 呈示部连接部中加入了持续型和声复合和弦, 在连 接部中经过 bE 大调 、be 小调 、d 小调,bE 大调的系列 转调后,因其副部一的调性为 D 大调,故其连接部调 性再次到 D 大调的同名小调 d 小调上, 并以正格进 行的方式巩固调性 。随后从第 33 小节开始,在 d 小 调属和弦下方加入八度双音 A 音的附点四分音符持 续音,形成了持续型和声的复合和弦,即出现副部一 D 大调的属音先现了副部的调性,从而以复合和弦的 形式完成了属准备阶段 。第 143 小节再现部开始前, 同样在 b 小调的属七和弦上采用了持续性和声,加 入 B 大调的 F 音, 以复合和弦的形式完成了属准备阶段 。

(三)附加音和弦的运用

附加音和弦指的是在保持原有三度叠置和弦结 构形态的基础上,添加非三度叠置的和弦音 。附加音 与和弦外音不同,附加音是和弦结构的组成部分,其 运用没有改变原先的和弦性质, 也不需要对其进行 解决, 但它的使用会产生更加不协和以及不稳定的 音响效果 。在肖邦的《第三钢琴奏鸣曲》中,对于这方 面的运用主要采取加入了六度音的和弦结构来增强 音响效果 。

该作品再现部结束部中,从第 190 小节开始,旋 律为最上方声部,下方是琶音式的分解和弦 。在和声 进行上,前两拍是 B 大调的 vi 级和弦,第三拍进行至 B 大调的重属七和弦上,此时左手分解和弦中的和弦 五音 G 音与旋律中的六度附加音 A 音同时存在,使 得在纵向上形成了附加六度音的重属七和弦 。在时 值上,这个附加音拥有近两拍时值,在音响中占据了 突出地位。

在附加六度音重属七和弦的进行中, 低音声部 的根音 C 音上行四度跳进进行到 A 音, 上声部的六 度音 A 音进行到第 190 小节的最后半拍五音 G 音后 保持不动, 三音 #E 音则半音下行解决到第 191 小节 第一拍的 E 音,七音 B 音延留至第 191 小节,后下行 小二度解决, 即在和声上进行到 B 大调的属九和弦上 。之后属九和弦继续进行至属七和弦,并延续发展 1 小节, 最后在 193 小节的主和弦上正格终止结束 。 在这个音乐片段中,肖邦把流动的和声织体 、加有附 加六度音的重属七和弦 、属九和弦与属七和弦的交 替进行,以及和弦外音有机编织在一起,形成了复杂 而又绚丽的音响效果 。

五、结语

《第三钢琴奏鸣曲》虽不如《第二钢琴奏鸣曲》更 有名,但在其风格上更加完善与独特,以一种新的手 法和表现方式,呈现出不一样的奏鸣曲风格 。在这首 奏鸣曲中,多处运用了调式化的和声织体进行发展, 整首作品在呈示部和展开部中频繁转调和离调,直 到 再 现 部 在 主 调 的 同 名 大调 B 大 调 上 再 现 主 题 材 料,其调性才稳定,并直至结束 。在和声进行中,不论 是简单的和声进行,还是复杂的和声进行,都是这首 奏鸣曲有力的表达手段 。作品中的和声虽然复杂多 样, 但其进行依旧遵循古典主义奏鸣曲清晰和逻辑 性特点 。本文就调式化的和声序进,以及复杂化的和 弦运用这两个方面对《b 小调钢琴奏鸣曲》的第一乐 章进行分析, 探究肖邦在同一旋律中如何用不同的 调式材料陈述作对比,同名大小调交替运用的形式 、 半音化在各个声部中的运用, 以及传统和声中较少 使用的九和弦和附加音和弦广泛使用的方式等 。 肖 邦作为一位浪漫主义时期的波兰作曲家, 其和声语 言充满了民族特点和个性特征,他的一生虽然短暂, 但肖邦是浪漫主义作曲家中极具个性特征的人物, 且留下了众多优秀的钢琴作品, 其作品将民族化表 现到了极致,并产生了大量新颖的和声音响效果 。

参考文献 :

[1]张颖溢 .浅析肖邦第三钢琴奏鸣曲[J].黄河之声,2019(22):118.

[2]文 斯 漫 .浅 析 肖 邦 钢 琴 奏 鸣 曲 的 旋 律 特 色[J]. 中 国 民 族 博 览 , 2017(09):144-146.

[3]刘路 . 肖邦第三钢琴奏鸣曲音乐织体及演奏研究[D].济南:山 东大学,2021 年 .

[4]杜清泉 . 肖邦三首钢琴奏鸣曲和声技法研究[D].北京:中央音 乐学院,2013 年 .

[5]王卓. 肖邦第三钢琴奏鸣曲研究[D].北京:中央音乐学院,2013 年.

[6]唐思夏 . 肖邦《b 小调第三钢琴奏鸣曲》音乐分析与演奏技巧 研究[D].西安:西安音乐学院,2018 年 .

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/59151.html