SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:

文章建立在对2011年艺术学升门以来5次“普通高等学校本科专业设置备案及审批结果”进行统计的基础上, 重点描绘了“艺术史论”“艺术与科技”这两个二级学科的总体图景, 提出在“双一流”建设的大背景下, 需要大力加强“艺术学理论”的一级学科建设, 调整并丰富其所属的二级学科的设置。尤其是2017年有一个特别突出的现象, 无论是综合型大学还是艺术类专业院校, 都非常关注艺术与科学的关系问题, 各种高端论坛频频举办, 各种研究机构纷纷成立。但是, 这不仅仅是一个需要解决的传统的哲学问题, 更是艺术学高等教育领域早已存在的学科发展不均衡需要解决的大问题。就目前而言, 把早已逃逸出“设计学”一级学科疆界的“艺术与科技”这个二级学科, 改派到“艺术学理论”一级学科之下, 并重新界定其学科建设以及学术研究的边界, 不仅各方面条件基本成熟, 而且是合乎实际的、可行的, 也必将为艺术学学科的整体发展开辟新的生面。

关键词:

艺术学理论; 艺术与科学; “艺术与科技”; “双一流”; 艺术学学科建设;

作者简介:仲呈祥 (1946-) , 男, 汉, 四川成都人, 研究员, 国家哲学社会科学专家咨询委员会委员, 中央文史研究馆馆员, 中国文艺评论家协会主席, 中国传媒大学学术委员会主任, 中国传媒大学艺术研究院院长, 教授, 博士生导师, 南京艺术学院研究院院长, 教授, 博士生导师。研究方向:艺术学理论, 文艺批评, 影视艺术研究。

作者简介:冯巍 (1972-) , 女, 汉, 辽宁沈阳人, 北京大学文学博士, 中国传媒大学艺术学博士后科研流动站出站博士后, 中国传媒大学艺术研究院副教授, 中国文联出版社副编审, 中国电影家协会理论评论委员会理事。研究方向:艺术学理论, 艺术批评, 文艺理论, 美学原理。

Art and Science:Assumption of Double First-Rate Construction of Arts Discipline

ZHONG Cheng-xiang FENG Wei

Research Institution of Arts, Communication University of China China Literary Federation Publishing House

Abstract:

Based upon the fifth filing and accreditation result of undergraduate major setup in common advanced colleges and universities since 2011, we mainly depicted the general prospect of disciplines of “art history”and “art and sci-tech”, and propose that it is a must to vigorously strengthen the first grade disciplinary construction of arts theory and adjust and enrich the second-grade disciplinary setup in the grand context of double first-rate construction. Especially in 2017, there was a prominent phenomenon, that was, either comprehensive universities or arts colleges all paid much attention to the relationship between art and science, and there were various high-end forum frequently held and various research institutions established. However, this is not only a traditional philosophical problem demanding settling, but also a big problem of unbalanced disciplinary advancement early existed in higher education field. Currently speaking, it is feasible tomove design studies again under the first-grade discipline arts theory, and re-define the boundary of disciplinary construction and academic research. And this will necessarily open up a new pattern of the overall development of arts discipline.

Keyword:

Arts Theory; Art and Science; Art and Sci-Tech; Double First-Rate; Arts Disciplinary Construction;

艺术本身的历史, 几乎与人类的文化史一样古老。从原始艺术算起, 人类的艺术活动至今已有数万年的时间了。关于艺术的理论研究, 也日渐萌生并丰富。但是, 直至19世纪末叶, 艺术学作为一门独立学科才正式形成。那时, 德国艺术理论家、哲学家康拉德·费德勒 (Konrad Fiedler, 1841—1895) 极力主张艺术学要与美学区分开来, 认为它们应当是两门相互交叉而又各自独立的学科。费德勒因之被称为“艺术学之父”。此后, 一些学者前赴后继, 近几十年更是在世界各国都获得了长足的发展。[1]就其在中国的发展状况而言, 直到21世纪新十年之后, 艺术学才在更本质的意义上作为一个学科体系确立起来。

2011年3月, 在国务院学位委员会、教育部最新公布的《学位授予和人才培养学科目录》中, 艺术学正式升格为一个独立的学科门类。这是1949年以来施行的第四份学科专业目录, 前三次分别是1983年、1990年、1997年。艺术学升格的事情, 2002年就由时任国务院学位委员会学科评议组召集人的中央音乐学院前院长于润洋先生所倡导。但因艺术学“托管”给文学, 学科传统地位不高, 人们对其理解不足, 直到2011年才实现独立。这是一个艰难的过程, 也是一个艺术学学科与其他学科不断碰撞、艺术学学科内部不断碰撞的过程。艺术学成为继哲学、文学、历史学等学科之后的第十三个学科门类, 为艺术学的理论研究和高等院校的人才培养提供了更大的发展空间、更多的发展机会。乘着这一新的学科门类的东风, 中国的艺术教育、艺术研究格局发生了翻天覆地的变化, 艺术学学科自身也呈现出迅猛的上升态势。这是继20世纪80年代首次试行学科专业目录以来的第二个重大的发展机遇期。

一、艺术学学科:独立与交叉的辩证

当前, 在艺术学学科门类之下的各个一级学科的大发展大繁荣背景下, 特别突出的一个现象就是艺术与技术的紧密关联在各个艺术领域中的影响更加凸显。北京电影学院副校长、中国动画研究院院长孙立军, 2016年4月27日在微软亚洲研究院的演讲, 从电影的发展历程梳理了技术与艺术的“恋爱史”, 并大胆猜测虚拟现实 (VR) 将带给电影的新变革。借用这个生动的比喻, 我们不妨说, 技术和艺术的偏于一隅的“暗恋时代”已经结束了, 如今已经开始手牵着手在艺术学的全学科领域大步向前了。相关的理论研究、学科建设也到了需要紧紧跟上的时刻。

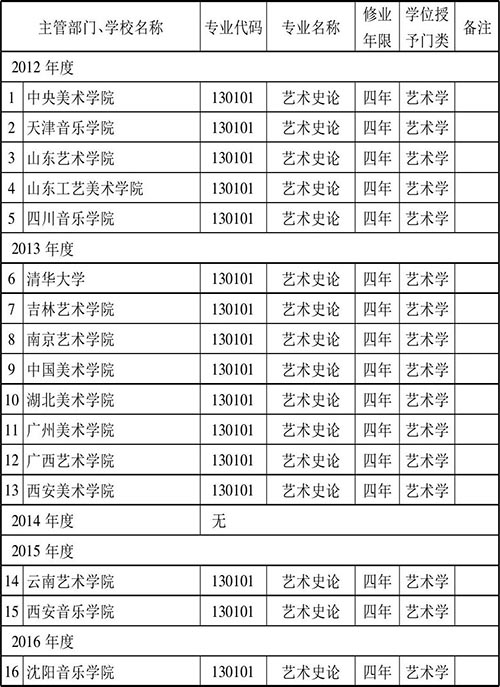

艺术学2011年升格为第十三个学科门类之后, 迄今为止已经6年多了。在“双一流”建设的时代大背景下、在“艺术与科技”已经设置为艺术学二级学科的具体情况下, 重新思考艺术与技术乃至艺术与科学的关系, 是完善并推进艺术学学科门类“双一流”建设所必须面对的课题。尤其是面对“艺术学理论”一级学科下面只有一个二级学科“艺术史论”, 以及“艺术与科技”早已逃逸出“设计学”一级学科疆界的现状 (表1) , 这个课题的讨论就更加迫在眉睫。

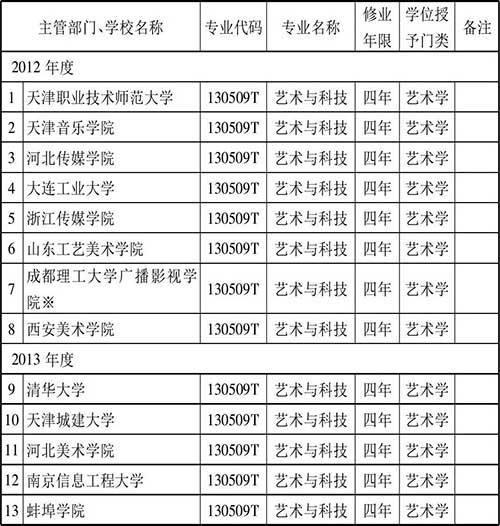

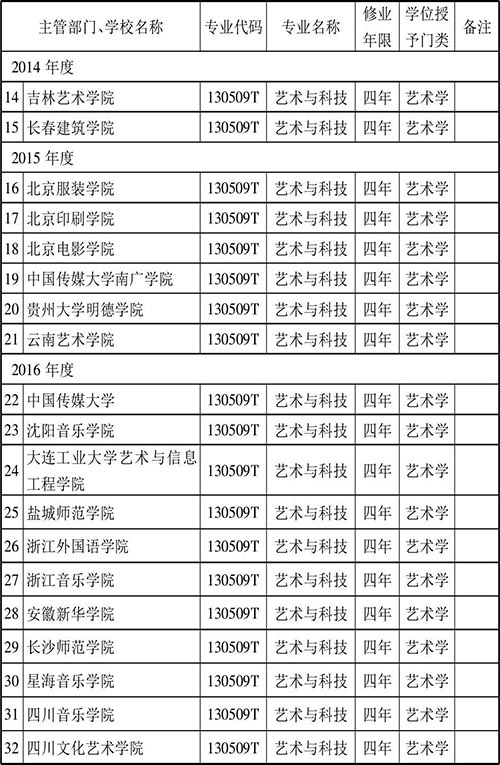

表1 2012-2016年度普通高等学校本科专业设置备案及审批结果 (艺术与科技32项) [2]

表1 2012-2016年度普通高等学校本科专业设置备案及审批结果 (艺术与科技32项) [2]

注:“艺术与科技”目前设置在一级学科“设计学”之下, 但实际上已扩展到美术、音乐、电影等其他学科领域。

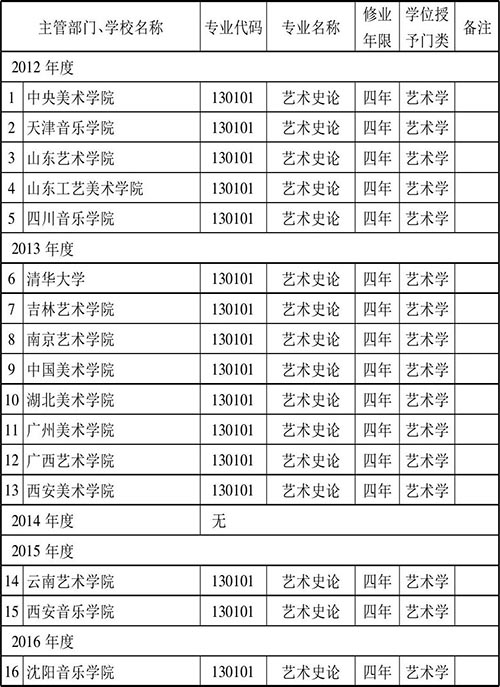

自艺术学学科独立至今, 已备案并审批了5批本科专业。2012年备案并审批368项, 2013年备案并审批201项, 2014年备案并审批167项, 2015年备案并审批265项, 2016年备案并审批293项。这5个批次, 总计备案并审批1294项。但大多数申请属于实践性的专业方向, 对于“艺术学理论”这个一级学科的推进, 尚显欠缺。在这5个批次中, “艺术学理论”只有16项, 其中2014年为零, 而且一直只有“艺术史论”这一个二级学科 (表2) 。

“艺术”与“技术”的关系问题是长期存在的, 不是今天才提出来的。如今在艺术学的学科建设中究竟设置成什么名称、设置在哪个一级学科下面, 还可以商量。目前, “艺术与科技”是艺术学第五个一级学科“设计学”的第九个二级学科, 也就是说, 它是艺术学学科门类的最后一个二级学科, 而且是特设的一个。但是, 它实际上已扩展到美术、音乐、电影等其他学科领域, 需要一个新的学科定位。现在看来, 把它转到“艺术学理论”下面是基本合适的, 但到底是如一些学者所倡导的命名为“艺术技术学”还是“技术艺术学”, 或是“艺术科技学”, 或是干脆更宏观一些命名为“艺术与科学” (Art-and-Science) , 还需要从学科设置体系上进行严谨的论证。

表2 2012-2016年度普通高等学校本科专业设置备案及审批结果 (艺术史论16项) (1)

注:一级学科“艺术学理论”之下, 仅有“艺术史论”这一个二级学科。

必须强调的是, “科学”与“科技”一字之差, 学科格局迥然不同, 也更能够发挥综合型大学艺术学科所具有的人文社会科学底蕴丰厚的优势, 更能够积聚社会上相关的各方力量推动艺术学学科的整体进展。当然, 可以先采取一种稳健的步伐, 把原有的“艺术与科技”这个二级学科根据其在全国高校的实际设置情况, 调整列入到“艺术学理论”一级学科下面, 或者直接将“艺术与科技”升为第六个一级学科。然后, 再根据具体发展状况, 探讨是否应该改“技术”“科技”为“科学”。无论如何, 这一新的学科定位的开启, 势在必行。

二、艺术与科学:学科设置的哲学基础

如果是站在更高的哲学层面来看“艺术与科学”这个宏观问题, 可以说, 这个问题的提出是钱学森先生的功劳。所谓“钱学森之问”的核心问题, 就是科学与艺术的关系问题。钱老是站在21世纪人类科学思维与艺术思维交汇的顶峰, 来深度思考中国大学如何突破培养一流人才的瓶颈。科学思维是探寻客观世界的规律, 是求“真”;艺术思维是以创造性的审美去把握世界, 是求“美”。长期以来, 这两个事物处于互相牴牾的状况。科学思维发达之后常常抑制人文思维, 甚至限制艺术思维;艺术思维又常常排斥科学思维, 强调自己的独立性与不确定性。钱学森先生的伟大就在于, 他看到这两种思维在新时代下融汇贯通的可能, 他提出解决了这个问题的方向———两者不再是互相牴牾, 而是互补共进。

从钱老的思维高度出发, 我们才联想到艺术学的学科建设里应该设置“艺术与科学”这一方向, 进而处理好这个重要的关系。过去相互矛盾、相互损伤的教训应该记取和弥合, 这样才能促进艺术学学科, 乃至促进人类社会更和谐、更辩证、更协调地向前发展。如果说, 在艺术学学科独立之前, 艺术与科学的关系更多地还是一个宏观的哲学问题, 那么, 现在就理所应当地成为艺术学学科自身必须面对和解决的未来发展问题。

这方面的理论与实践层面的探索, 在高等院校及相关机构中实际上早就萌芽了。比如, 中国人民大学艺术学院从2016年10月开始的“技术艺术学”系列学术沙龙, 中央美术学院2017年5月设立的“艺术与科技中心”, 科学出版社2017年6月举办的“科学与艺术”学术研讨会。他们的宗旨都有助于将艺术人文与科学技术纳入协同研究与发展的道路, 建设教学、研究、创作三位一体的跨学科、跨界域的新的专业方向。比这些更早的还有清华大学2001年成立的“艺术与科学研究中心” (2) 、2005年创刊的《艺术与科学》杂志 (3) , 清华大学戴吾三教授、刘兵教授编写的文集《艺术与科学读本》 (2008) (4) , 北京师范大学梁玖教授撰写的专论《建设“艺术技术学”正当其时》 (2010) [2], 浙江大学沈语冰教授主持翻译的凤凰文库“艺术与科学”书系 (5) , 山东艺术学院田川流教授最近发表的《当代中国艺术科技学的建构》 (2017) [3], 等等。除了《艺术与科学读本》的编者是科学史、科学哲学背景, 其他相关学者的研究领域以美术学为主。这也是与不包括文学在内的传统的“艺术”的中国特色的学科定位相吻合的, 那时, 美术史是艺术史的基石, 美术学是艺术学的基石, 美术领域的理论积淀是所有艺术门类中最为扎实和深厚的。既然如此, 由美术而起的艺术与技术的探讨, 就具有了格外重要的启示意义。

进入2017年年末, 美术与电影专业院校更是同时发力, 将人们的眼球吸引到了艺术与科学上。2017年11月7日—12月7日, 中央美术学院举办了为期一个月的首届EAST-科技艺术季, “一场国际化的科技艺术学术、教育峰会和科技企业实践交流”活动就此拉开大幕, “标志着中央美术学院面向未来发展, 注重科学技术与艺术深度融合的‘EAST’战略 (Education, Art, Science and Technology) 的正式启动” (6) 。2017年11月17日, 北京电影学院举办了“艺术与科技”国际院长圆桌会议, “来自东京艺术大学、纽约视觉艺术学院等15个国际知名艺术院校的校长们共聚一堂, 探讨共同建设艺术科技融合的教育体系, 并分享教学模式和教学成果” (7) 。这是2017北京国际先进影像大会暨展览会 (ICEVE) 的一个重要议程。

综合型大学的活动也形成呼应之势。2017年11月26日, “第一届清华大学艺术与科技创新峰会暨清华大学艺术与科技创新 (ATI) 基地成立仪式”圆满举行。但是, 从这一活动的具体议程可以看出, 实践元素占据了绝对主导地位;“艺术与科学融合”“艺术与科技融合”并提, 也因其折中而模糊了其未来的真实走向。令人眼前一亮的是, 2017年12月2日—3日, 浙江大学建校120周年的一个重头戏就是举办了“艺术与科学”高峰论坛。不仅是由浙江大学的三个学院, 即人文学院、计算机科学与技术学院、艺术学院承办, 充分体现了跨学科对话的学术意识, 并恰当地突显了艺术与科学学科交融的一种可能, 而且其邀请的嘉宾、设置的主题演讲和分组交流也有力地证明着这一论坛关于“艺术与科学将走进学科交叉的新时代”的预言。 (8)

另一个值得注意的相关事件, 刚好发生在上面两个活动之间, 即2017年11月28日, 中华国际科学交流基金会“科学与艺术委员会”成立大会暨科学与艺术高峰论坛在中国国家博物馆举行, 李政道先生担任了这个委员会的名誉主席。也就是说, 科学也同时向艺术伸出了橄榄枝。这显然不能简单地视为一种偶然。

尽管有了这样一些努力, 我们也会发现关于“艺术与科学”的真正的学科探索进展缓慢, 相关的中心、论坛以及著述研究平台数量少, 难以持续发力, 所产生的成果也并不多。虽然“艺术与科技”的专业设置已经波及到很多艺术领域, 但往往具体呈现为纯粹意义上的辅助于艺术创作的技术人员的培养, 很难在艺术学学科建设的总体意义上形成合力。这种本应是热点的话题却陷于一种活动上热闹、建设上寂寥的境遇, 原因可能很复杂, 但或设置新学科或调整学科定位, 打破传统学科壁垒, 显然是解决目前进退维谷的困境, 以及能够开启一个光明未来的关键。

当然, 在构思学科建设时, 立意一定要高, 视野一定要更加开阔, 要从哲学的重要意义上来审视建立新学科的价值。中国高校的艺术学学科建设里有“艺术学理论”这条线, 很多学者数十年如一日研究这个学科的发展。从艺术学抽象出来的理论究竟是什么?我们不能忘了艺术的最大特点是它离不开实践、离不开技术。在艺术学学科建设的平行四边形里面, 一种是走边, 一种是走对角线。传统学科是走边, 历史积淀深厚, 可以循序渐进, 持续发力;交叉学科是走对角线, 也是一种合理路径, 有一定的探险成分, 需要先进行充分论证, 论证好了, 可能一下子就冲上去了。中国艺术研究院方李莉研究员领军的艺术人类学学科建设, 就是一个明证。

三、关于学科命名与未来走向的一点思考

我们今天讨论的这个“艺术与科学”的学科建设命题, 不仅符合整个人类文明的发展思维, 而且也切合“一带一路”国家战略。综合型高校建设过去只提教学、科研、社会服务等, 现在则是更加明确地强调服务于国家的现代化建设。现在看来, 这个命题还有提升的空间, 还需研究深透。

提出这门新的学科方向的学理依据是什么?它的内涵是什么?它的外延是什么?可能出现的新的误区是什么?这些都要考虑周全、阐述清楚。这就引申出下一个问题:命名的科学性———如果暂时保留已有的学科设置框架, 即“艺术”与“技术”, 或者“艺术”与“科技”。毫不夸张地说, 名字定准了, 便成功了一半。因此, 提出新的学科命名时必须注意一个重要的问题, “艺术”与“技术”两种思维的关系究竟怎样?一种是审美的思维, 一种是技法的思维。是叫“艺术技术学”还是叫“技术艺术学”?哪个词是中心词, 谁为谁服务?强调了“艺术”, “技术”会不会成为简单的附庸?强调了“技术”, 会不会冲击“艺术”的独立自足?另外, 若在这两个词之间加上一个“与”字, 又不一样了。“艺术与技术”, 两个词并列, 意味着研究它们之间的关系。最新提出的“艺术科技学”又是怎样的定位?

中国是一个讲究“名实论”的国度, 名至实归也———因名行实, 乃是正理;因名废实, 就是歪理。这个学科命名, 一定要考虑清楚。命名的确定, 本质上是在确定学科建设方向。当学科建设方向确定后, 培养方法一定要闯出一条新路, 有的高校提出“本硕连读”, 这是有道理的, 甚至“本硕博连读”也都有可能。要打造这样的高端人才一定要进行全程考虑, 在“精”而不在“多”。

这个学科建设上马之后, 有一个好处。我们过去把艺和术, 或者艺术与技术进行二元对立, 非此即彼, 常年习惯于走极端的单向思维。如果我们把这个学科建设搞好了, 就能够实际上把握这两者的关系, 兼容整合而变成一种和谐思维。如果哪一天通过这个建设, 我们能用兼容整合、全面辩证的和谐思维来取代长期制约我们的二元对立或非此即彼的单向思维, 这就是中华民族在走向现代化的历史进程中哲学思维层面上的根本性变革, 是非常了不起的。这个学科建设如果干成了, 是大功一件。

参考文献:

[1]李心峰.国外艺术学:前史、诞生与发展[J].浙江社会科学, 1999, (4) .

[2]梁玖.建设“艺术技术学”正当其时[J].艺术百家, 2010 (4) .

[3]田川流.当代中国艺术科技学的建构[J].艺术百家, 2017 (2) .

注释:

1 教育部2012-2016年5批普通高等学校本科专业设置备案或审批结果, http://www.moe.gov.cn/s78/A08/gjs_left/moe_1034/。

2 清华大学艺术与科学研究中心, 2001年5月24日正式成立, 旨在为其跨学科基础理论研究及应用研究搭建平台。

3 《艺术与科学》杂志由清华大学出版社出版, 2005年创刊, 不定期发行。

4 戴吾三、刘兵《艺术与科学读本》, 上海交通大学出版社, 2008年版。本书为“当代大学读本科学文化系列”之一, 收录了国内外学者有关文章30篇。该系列计划出版7种图书, 已出版的还有《科学史读本》《技术哲学经典读本》《科学传播读本》《科学与宗教读本》《性别与科学读本》, 即将出版《环境伦理学读本》。

5 目前, 已出版英国学者约翰·奥尼恩斯《神经元艺术史:从亚里士多德和普林尼到巴克森德尔和萨基》 (梅娜芳译, 江苏凤凰美术出版社2015年版) 一书, 即将出版芭芭拉·斯坦福《回音物:图像的认知功能》、马丁·坎普《艺术的科学:从布鲁内莱斯基到修拉绘画中的光学主题》。

6 参见微信公众号“中央美术学院美术馆”, 《中央美术学院首届EAST-科技艺术季开幕》, 2017年11月22日。

7 参见微信公众号“未来影像高精尖创新中心” (AICFVE) , 《我校主办的国际先进影像大会圆满闭幕, 各界媒体广泛报道》, 2017年11月20日。

8 参见微信公众号“浙大艺术沙龙”, 《浙江大学“艺术与科学”高峰论坛主旨演讲导读》, 2017年12月1日;《浙江大学“艺术与科学”高峰论坛开幕》, 2017年12月2日。

《艺术与科学:艺术学学科“双一流”建设的一种设想》附全文PDF版下载:

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2018/0718/20180718041831689.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/173.html