SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:纵观西方音乐中和声与调性的发展,受历史遗留、时代背景等因素的影响,每个时代都有着其标志性特征。20世纪的作曲家打破了调性束缚,开始探索属于自己的时代,他们寻找着音乐的新材料、研究着创作的新技法,甚至在新的领域试图摸索新的音乐道路……巴托克作为这一时期的音乐家,在同辈及前辈作曲家音乐创作的基础上,将自己独特的作曲技法“轴心体系”发展到极致,其作品植根于民族主义,又充满时代感。本文通过对西方音乐和声与调性发展史的论述,探索20世纪音乐和声与调性特征的形成;通过对巴托克钢琴曲《粗野的快板》的分析,探索作曲家的创作风格,从而探求这一时代音乐的和声与调性特征。

关键词:和声 调式调性 巴托克 《粗野的快板》 曲式

从西方音乐家第一次将不同音高的音结合在一起,开始出现和声与调性概念;到随着时间的推移,不断形成更加明确的和声与调性关系;再到作曲家开始寻求音乐语言的动力性,听众也开始追求听觉上的“刺激感”,和声逐渐丰富、调性更加广阔;直到20世纪,和声的协和与不协和不再有清晰的界定,调性不再明确,甚至出现无调性音乐,曾经那些普遍运用的原则与规律已然被废弃……千百年来,和声与调性不断发展演变,每个时代都有其鲜明的标志性特征。

中世纪出现了名为格里高利圣咏的宗教礼仪单声部音乐,建立在教会调式的基础上。而后逐渐出现了较为粗糙的横向多声部音乐形式:奥尔加农,这些多声部原始形式出现之后,又出现了另一种更加精致的横向多声部音乐形式:第斯康特。以上属于复调音乐时期,这一时期的调式特征以中古调式为基础,和声特征为偶然的二部及二部以上的同时演唱。

随着中古调式走向衰微,大小调式开始确立起来,并成为主流,主调音乐的时代到来。大小调式的确立开始形成明确的和声组织,以主和弦、属和弦和下属和弦作为中心,彼此之间有着明确的相互关系。纵向多声部也就是和声,开始得到了充分发展,不断扩展协和和弦的范围,和弦的使用从简单的三音、四音构成的和弦到不协和的音群和弦,从半音变化的极少使用到大量使用甚至不解决等。从调性关系来看,形成了西方音乐共同写法时期达到的最高级、最有机的结构形式——即以五度关系为基础,决定调性布局。至此,调性的发展开始建立在如何突破这样一种规则性结构形式的基础上。

古典主义时期曾是音乐史上最伟大的时期之一,古典音乐的调性特点是:在一个音调组织内,每一个音、每一个和弦、每一个调的设计,都要对一个中心具有妥善而明确规定的关系。关于和声协和与不协和的界定,实际上是人们习惯上的假定,它们之间的占比关系在每个时期都是不同的。协和和声在这一时期范围较小,不协和和声一经出现需要迅速解决。古典主义时期作曲家受调性观念的束缚根深蒂固,并未察觉到这只是代表一种可能的音调关系。

而浪漫主义时期,作曲家逐渐发觉这一调性观念的局限性——主音、主和弦、主调对音乐创作各个方面的控制。作曲家开始尝试突破这种局限性,调性方面打破了传统的五度关系,已经能够使用半音和中音音级为基础的音调关系。不仅如此,丰富的和声是浪漫主义时期的重要音乐特征,依靠半音变化的灵活性,逐渐削弱主音力量,音乐动力性加强。在这个过程中,原本需要立刻解决的不协和和弦常常延迟解决,或是干脆不解决,协和和弦范围逐渐扩大。然而,即使浪漫主义作曲家目的是削弱主音对音乐各个方面的控制,但他们依然未能破坏掉古典调性的主要支柱,这个任务交由浪漫派晚期以及20世纪极具个性与创造力的作曲家去完成。他们从除掉属音开始,使主音、主和弦、主调无法更为突出,逐渐将每一个和弦都置于同等地位,以感性因素进行和弦选择,或是使用特殊手法使某些和弦与和弦进行具有一定的特性,从而真正打破古典调性。

根据古典调性确立以来和声与调性的发展演变规律,20世纪和声协和和弦范围会更加扩大。从和弦叠置来看,七和弦、九和弦、十一和弦、十三和弦甚至更多高叠和弦代替三和弦的使用,不仅如此,四度叠置的使用也十分频繁。从和声的解决情况来看,常常是一个不协和和弦解决到另一个不协和和弦或是不解决。半音变化在浪漫主义时期的使用已经十分普遍了,在此基础上,20世纪和声继续发展,加大调性扩张,为调性分裂做准备。关于非本质音的使用,古典主义时期主要在自然音阶基础上使用非本质音,对自然音以外的非本质音出现会格外注意,有一套固定针对非本质音解决的规则;而浪漫主义时期作为和声发展的黄金时期,开始使用半音化的非本质音,对这类非本质音的处理也具有相对多的自由,但始终遵循非本质音需要解决的原则;20世纪对于非本质音的使用更加复杂化,它们的出现常常加剧和弦的不协和性,且不需要解决,作为一个独立和弦来使用,为调性的分裂开辟道路。和弦独立性加强,不再为不协和和弦的解决所累,和弦的进行更加自由,这便是20世纪和声的主要特征。

20世纪调性的首要特征表现在调的分裂,特别是在音乐创作中长期占有主要地位的所谓主调的分裂,形成双调性或多调性。从将两个不同调的三和弦叠置,形成较为简单的双调性,到以上和声方面所提到的,由于半音变化或非本质音的使用而形成的双调性,再到由于横向写作手法所产生的多调性等,无不体现出这一时期的音乐创作不再是一个主音的控制,而是分裂出多个细小的片段,每一个片段都有着它们自己的主音中心。不仅如此,为了打破古典调式调性,各类新音阶也被引入代替大小调音阶,出现了例如在大小调中运用中古调式的混合音阶;抑或是另一种全新的音列体系,如十二音体系、半音体系等。由于不受古典调性的束缚,作曲家的创作自由且个性,形成了不少独特的音乐创作风格。勋伯格的十二音体系将十二个半音的每个音都置于平等地位;欣德米特的半音体系规定了十二个半音之间各种确定的关系等。这些新的音列体系以新的原则决定音乐发展,不再出现人们所公认的“调性”这一概念,无调性成为这一时期的另一调性特征。

纵观西方音乐中和声与调性的发展,不难看出,由于历史遗留、时代背景等因素影响,每个时代都形成其标志性特征。20世纪西方音乐总特征为个性化与多元化的体现,作曲家在这个不受调性束缚的时代去发展具有个人风格的调性与和声技巧,呈现充满试验性与创新性的音乐作品。巴托克作为匈牙利民族主义作曲家,也是这一时期最伟大的作曲家之一。他一方面带着留声机走遍匈牙利,收集并研究民间音乐,将民族曲调融入作品;另一方面在古典乃至浪漫主义时期调性与和声的基础上进行技法创新,形成与传统相连又与时代相关的自成一派的音乐风格。《粗野的快板》是巴托克将民族曲调融合其独特作曲技法创作完成的一首钢琴曲。

一、曲式结构特征

20世纪和弦独立、和声进行自由,调性以多调性、无调性为主,曲式结构方面虽没有完全据弃传统曲式原则,但由于缺少了调性支撑,古典主义音乐中严格的曲式结构也就不复存在。因此,20世纪的曲式结构常常是不明确、不清晰的,出现了或是缺少了调性回归的不完整曲式结构,或是有着多重曲式特征的自由曲式结构等。钢琴曲《粗野的快板》作为这一时期的音乐作品,其曲式结构保留了传统曲式特征,又呈现含糊不清的时代特征,作品中可以分别看到复三部曲式、奏鸣曲式、回旋曲式的影子。

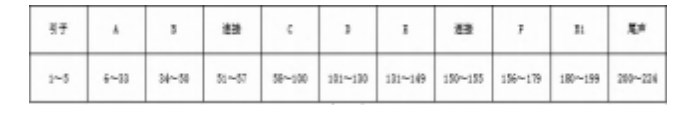

以下表格是将作品以乐段原则划分的最小次级结构:

首先,作品可看作非典型的复三部曲式。首部中的段落B与段落C的关系相对模糊:由于其音乐材料的不同,不得不将二者当作对比段落来看待;然而,在实际分析中,段落B为#f小调,段落C在#f小调的属持续上展开,调性上段落C应为段落B的扩展或延伸,将其看作对比段落,又势必会破坏掉音乐发展的连贯性。再现部中段落F的结构功能也同样不够清晰,其音乐材料相对碎片化,调式调性为C和声大调,这样看来与首部中#f小调的段落A并无关系,可将其看作中部与再现部的连接;然而,其旋律声部重复了段落A主题旋律的骨干音,同时也达到了乐段结构的规模,故而又能将其划为再现部。这些功能表现不明确的段落,模糊着复三部曲式结构。如此,首部可分为段落A、段落B、段落C,形成并列单三的曲式结构,亦可将段落B、C合为同一乐段,与段落A形成并列单二部曲式;中部为三声中部,包含段落D、段落E,形成并列单二部曲式;再现部为变化再现,形成包含段落F、段落B1的并列单二部曲式,或是仅包含段落B1的乐段。

其次,以同为三部性结构的奏鸣曲式来看作品:呈示部中主部A与副部B、C虽材料不同,但缺少调性对置,整个呈示部在#f小调上进行;展开部分为主部展开D与副部展开E,材料均来自呈示部,调性上避开了主调出现,但音乐形象过于单一,缺少了奏鸣曲式展开部应有的戏剧张力;再现部中有着副部调性回归这一奏鸣曲式的典型标志,且仅有副部再现B1,段落F由于自身的特殊性,结构上以假再现作定义。因此,该作品亦可看作非典型的奏鸣曲式。

最后,重新定义各段音乐材料的结构功能,以回旋性原则看待全曲。将引子与段落A共同划分为主部,段落B与段落C之间的连接部是引子的重复,整个段落C也以引子的材料作为支撑,进行旋律的变化,因此,连接部与段落C可看作主部的第一次动力再现;段落F因其重复了段落A主题旋律的骨干音,可看作主部的第二次动力再现;尾声无旋律化的片段出现,重复引子结束全曲,为第三次动力再现。虽有主部的三次再现与插部的四次对比,但调性的不严谨,以及结构独立性的缺失,还是无法将其看作回旋曲式,只是有回旋曲式的特征。

20世纪的音乐有着与传统音乐不同的逻辑理论与表现形式,面对如何突破传统曲式及其严格的调性布局,巴托克并不是随性地处理音乐材料,而是在深谙传统曲式原则的基础上,结合自由处理法,例如适当地模糊乐段结构功能等,回避了传统曲式结构框架。钢琴曲《粗野的快板》最终呈现带有复三部曲式、奏鸣曲式、回旋曲式元素特征的自由曲式结构,虽无法以传统曲式结构作定义,但音乐的发展仍然是逻辑内的演变。这类多种曲式要素综合运用的方式,被20世纪作曲家广泛应用。

二、巴托克的轴心体系

轴心体系是巴托克在古典音乐的基础上,重新定义音、和声、调性的关系,所形成的最具特色、最典型的调性和声理论。以上在论述古典音乐和声及调性特点时,便可知古典音乐是以主音、主和弦、主调为中心,在明确中心的情况下,以五度关系为基础推动音乐进行。轴心体系产生自五度循环,该体系首先确定好主音,以纯五度关系循环产生出十二个音,形成一个圈,以C大调为例,这十二个音分别为c、g、d、a、e、b、#f、bd、ba、be、bb、f。同时,它们又分别属于不同的功能组:主音以及它的平行音都属于主功能音,以C大调为例,主音为c,其平行音a亦属于主功能音,依此类推,c、a、#f、be四音均属于主功能组;属音以及它的平行音都属于属功能组,包含g、e、bd、bb四音;下属音以及它的平行音都属于下属功能组,包含d、b、ba、f四音。将这十二个五度循环所形成的圈标出所属功能组,可发现其规律性:S-D-T-S-D-T功能的循环,由此,便可得到一个功能圈。将功能圈中相同功能的点连接起来,便又能得到三个轴功能圈。

通过轴功能圈,可以清晰地看出轴心的两个极点,它们被称为“正极音”与“负极音”。“正极音”与“负极音”之间的音高关系为三全音,在古典音乐调性系统中已是最远关系,但在轴心体系中,由于其所属同一功能组,“负极音”是可以替换“正极音”的。再将主轴、属轴、下属轴单独抽离出来看,每个功能组包含四个音,它们之间两两呈现小三度关系。由此,在巴托克的轴心体系中,三全音、小三度的亲缘关系远比功能圈内相邻的五度关系更近。同理,古典调性中的近关系调以平行调、五度关系调等为主,而巴托克的轴心体系将三全音调、小三度调作为亲缘关系调。

钢琴曲《粗野的快板》中,首部中的段落A调性相对明确,为#f小调。其中6~19小节是主题旋律的首次呈现,单独以旋律线来看,其调性为a小调,只是和声编配上使用了#f小调。作曲家以小三度的亲缘关系调呈现主题的旋律与和声,一方面保证了功能的统一,另一方面以调性的对置、和声的冲突表现其粗野的音乐形象。

再现部中的段落F(156~179小节)再现了主题旋律的骨干音,调式调性为C和声大调,古典调性中将其看作假再现。而在轴心体系中,C与#F正处于轴关系的正负极,虽为三全音关系,但可以相互代替,且属于同一功能组。C和声大调的出现不仅确定了段落F的结构功能,更是以三全音调支撑起整个作品结构。

三、三全音的使用

对于不协和音使用的变化:早期的音乐避免使用不协和音;古典主义时期较少使用不协和音;浪漫主义时期可以自由使用不协和音,但需要解决……随着时间的推移,人们的听觉发生变化,对于不协和音的态度也不同。到了20世纪,不协和音得到解放,作曲家开始避免协和音的使用,对于不协和音的独立使用青睐有加。三全音由于其极不协和的音响,成为20世纪音乐作品中重要的音程结构。在钢琴曲《粗野的快板》中,三全音的使用具有体现20世纪音乐风格的普遍意义。

(一)纵向三全音的使用

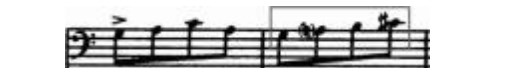

乐曲14、15小节,纵向构成两组三全音——#C-G、#B-#F,这两组三全音使原本协和的和声添加了不协和的音响效果。

(二)横向三全音的使用

乐曲111、112小节,横向构成一组三全音——G-#C,乐曲的旋律出自匈牙利五声音阶与中古调式的结合,#C为G利底亚的调式音,因此,这一组是以调式为基础构成的三全音旋律音程。

(三)乐句间三全音关系的对比

乐曲132~134、143~145小节,其旋律音为E-#F-G、#A-#B-#C,它们分别是两个乐句的后半部分,前半部分和弦相同,后半部分以三全音的结构关系形成对比、制造旋律进行的紧张感。

(四)黄金分割位置的三全音

以黄金分割点作为乐曲的高潮点,在古典主义时期的音乐作品中已经存在,但都不够精确,而巴托克的作品中是精确使用的。乐曲的黄金分割位置在139小节,为展开部最后一个乐句的开始,以ff的力度表现音乐高潮,并将音乐的发展引向再现。由此可见,巴托克对于黄金分割意义的重视,在乐曲黄金分割位置139小节,以及展开部黄金分割点位置135小节,均出现了纵向三全音的结构#F-#B,以不协和的音响效果推动着音乐的情绪。

(五)和弦中的三全音

不仅如此,巴托克以三全音关系形成“双极结构法”这一全新的和弦结构方式。乐曲156、169小节所出现的和弦——D-F-#G(bA)、A-C-#D(bE),均是在三全音框架中填充一个三音,形成两级结构和弦。这类和弦以三全音框架中的冠音为正极音,根音为负极音,和弦的功能意义则是由正极音所赋予的。在巴托克的和声语言中,有在传统基础上继承与发展的三度和弦,也有特殊化的非三度和弦,由根音向下三度叠置的思维方式正是对传统三度和弦的创新。

四、调式色彩

巴托克作为民族主义作曲家,极其重视对民间音乐的研究,他总结了匈牙利民间音乐的特点,如:由四个乐句组成,调式为自然音的五声音阶,后半句是前半句低五度相似的反复等等。钢琴曲《粗野的快板》展开部的旋律中,可以看到民间音乐的特征:共有四个乐句,101~115小节是以A为主音的主题旋律,116~130小节低五度以D为主音变化重复主题旋律。不同的是乐曲旋律出现了变化音,这些变化音来自中古调式。在论述横向三全音时所提到的112小节的#C便是来自G利底亚的调式音;116~130小节的旋律音列为C-D-E-F-#F-G-#G-A-#A-B,是五声音阶与F洛克利亚的混合调式。

20世纪作曲家在调式方面的突破,是对十二个半音的自由使用,勋伯格、欣德米特等作曲家以新的原则确定新的音列体系,巴托克则是以调式综合的方式,呈现出具有十二个半音的音列体系,进行旋律创作,在传统与革新中发展音乐。调式综合在传统音乐中已是常用的写作技法,而在巴托克的音乐中,其使用意义与传统音乐着极大区别,这种新的调式思维方式赋予民族元素新的生命力,给予后世音乐创作以新的启发。

五、结语

20世纪的作曲家打破了调性的束缚,开始探索属于自己的时代,他们寻找着音乐的新材料、研究着音乐的新技法,甚至在新的领域试图摸索新的音乐道路,音乐呈现出多元化与个性化特征。巴托克作为这一时期的音乐家,在同辈及前辈作曲家音乐创作的基础上,将自己独特的作曲技法“轴心体系”发展到极致,作品植根于民族主义,又充满时代感。本文仅通过对钢琴曲《粗野的快板》这一作品的分析,便已挖掘出许多宝贵的知识,可见作曲家作品的深刻内涵,以及对音乐创作的巨大贡献。

参考文献:

[1][英]莫·卡纳著.当代和声——二十世纪和声研究[M].冯覃燕,孟文涛译,北京:人民音乐出版社,1983.

[2][苏]伊·马尔蒂诺夫.巴托克和现代音乐[J].罗秉康译,天津音乐学院学报,2006(02):11-22.

[3]陈世宾.论巴托克的多调式和声中的和弦结构形式[J].音乐研究,1985(01):91-107.

[3]李正或.巴托克的调性和声理论[J].音乐探索(四川音乐学院学报),2004(01):48-53.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

1978年, 当年只有20岁的胡宁娜本想报考南京艺... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>