摘要:贝多芬第十七号钢琴奏鸣曲又名《暴风雨》,此曲音乐形象鲜明、情感丰富,将古典形式与浪漫主义风格结合在一起,是最能体现贝多芬个性的钢琴作品之一。本文通过对《暴风雨奏鸣曲》的创作特征及情感表现进行分析,总结步入19世纪的贝多芬在18世纪古典主义音乐创作基础上的创新性,以及他是如何通过音乐方式来表达情感、体现作品的浪漫主义因素的,旨在使读者深刻感受到“乐圣”贝多芬独特的创作手法和丰富的情感体验。

关键词:贝多芬,钢琴奏鸣曲,创作特征,情感表现

一、《暴风雨奏鸣曲》的创作背景

为了表现理想与现实之间的矛盾,贝多芬力求从戏剧作品中寻找作曲灵感。《暴风雨奏鸣曲》正是贝多芬在观读了莎士比亚的戏剧《暴风雨》后,有感而发创作而成的。《暴风雨》被称为是莎士比亚用诗写成的遗嘱,他在这部作品中表达了对生活的热爱,对理想的追求,以及与命运的抗争,展现了深刻的人生感悟。贝多芬将自己的人生境遇与之产生共鸣,并通过音乐将其展现出来。当贝多芬的学生安东·申德勒询问贝多芬《暴风雨奏鸣曲》的内容是什么?贝多芬回答是“去读一读莎士比亚的《暴风雨》!”

1802年,正值贝多芬创作生涯最艰难的时期,耳病的折磨和感情的破裂不断摧残着贝多芬的身体与精神。但即使死亡也不能威胁他对艺术的热爱,或者说他可以为了艺术而向命运抗争,靠着顽强的意志,自杀的念头只在他心中一闪而过,他要用音符来反映精神上所经历的这场“暴风雨”。英雄般的意志在乐谱上流淌,一首伟大的作品由此诞生。

二、《暴风雨奏鸣曲》的创作特征

(一)曲式结构与调性布局

1、非典型性的奏鸣曲式结构

本首奏鸣曲为三乐章的套曲结构,三个乐章均为奏鸣曲式,但又各具特色。贝多芬并没有拘泥于传统奏鸣曲式严格的结构布局,而是根据音乐发展和情感表达的需要,巧妙地设计了各乐章的具体细节,并运用一些非典型性的手法来处理奏鸣曲式。比如在第三乐章中,展开部无比长大,尾声的长度和作用相当于第二个展开部;而在第二乐章中,则干脆直接省略了展开部,这些都体现了贝多芬对标准奏鸣曲式的灵活化处理。下面,我们来具体看一下每个乐章的曲式结构特征。

快板的第一乐章是由呈示部,展开部和再现部组成的标准奏鸣曲式,开始以主调d小调的属和弦琶音引入主部主题,经过两个不等长的平行乐句后,以完全终止进入连接部。随后的副部在主题材料和调性上与主部形成鲜明的对比,矛盾由此产生,并通过结束部继续巩固。展开部共包括导入、中心展开和属准备三个阶段,形成了两头轻、中间重的结构布局。再现部在音乐材料上是呈示部的完全再现,但副部调性回归主调,主副部在调性上得到统一,矛盾得以解决。

第二乐章柔板是无展开部的奏鸣曲式,篇幅上较为短小。如果说第一乐章展现的是暴风雨肆虐的场面,那么贝多芬在此乐章中省去了紧张性的展开部,仅仅通过主副部的呈示与再现来表现暴风雨过后的宁静。同时,这也体现了贝多芬大胆突破传统的创作思维,赋予了奏鸣曲式灵活性。在呈示部中,主部与副部都是由两个乐句构成的平行乐段,因此在结构上显得十分规整,具有古典主义的典型特征。在失去了展开部后,再现部似乎承担了展开的功能,并与开头形成呼应。

相比于前两个乐章,第三乐章在结构上大为扩充。也许是在第二乐章中直接省去展开部的缘故,贝多芬在本乐章中赋予了展开部长达80小节的规模,以此来达到奏鸣曲内部乐章间的互补。此外,在再现部之后,贝多芬加入了77小节的尾声,它和展开部一样对主部主题材料进行展开,因此在规模上与功能上相当于第二个展开部,这种“双展开部”的创作手法也体现了贝多芬对奏鸣曲式的大胆突破与创新。

2、宽广的调性布局

与灵活的奏鸣曲式结构相对应的,是宽广的调性布局,以适应贝多芬宏大的音乐构思。首先,三个乐章在宏观上基本保持了奏鸣曲式典型的调性安排,那就是呈示部中主副部的主属调性对比与再现部中副部调性的回归:第一乐章为d小调与a小调的对比,第二乐章为降B大调与F大调的对比,第三乐章则回到d小调与a小调的对比。其次,宽广的调性布局在戏剧矛盾冲突最激烈的展开部中体现得淋漓尽致,频繁的转调、大小调的交替以及远近关系调的转换均体现了贝多芬对各种调性的充分运用:第一乐章的展开部大致呈现出#F—#f—C—d的调性布局,第三乐章则大致呈现出g—c—降b—d的调性布局。

通过以上对三个乐章的曲式结构和调性布局进行分析,我们可以发现贝多芬已经逐渐打破海顿、莫扎特等人的古典主义作曲规范,将奏鸣曲的形式进行了极大扩充。除了大胆运用各种调性之外,像省略展开部、把尾声作为“第二展开部”的这些非典型性的手法也展现了贝多芬作品中的创新性。

(二)音乐材料及其发展手法

1、丰富多变的音乐材料

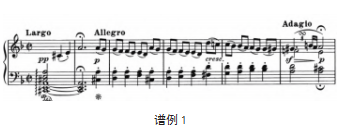

除了在结构上对奏鸣曲进行大胆突破以外,贝多芬还使用了非常丰富的音乐材料,从而实现作品形式与内容的高度统一。他几乎不放过每一个音乐细节,并利用他所能想出的所有手段来发展乐思。第一乐章的主部主题是整首奏鸣曲的核心,它与标题“暴风雨”遥相呼应。这是一个变换速度的主部结构,共使用了三种速度(见谱例1):第一乐句开始处标记为广板(Largo),慢速的琶音分解和弦充满着神秘感,给人无限的想象空间,这似乎是一个好兆头,但一个半小节以后,音乐材料瞬间发生改变,八分音符构成的微动机群以快板进入,如电闪雷鸣一般构成主部主题的核心。接着又经过了三个半小节,音乐以第三种速度柔板缓停。第二乐句以旋律移位的方式重复一次,并在第一次变速之后对快板部分进行扩展。副部材料与主部快板部分的“暴风雨”节奏密切相关,但由于音高、旋律走向、力度以及调性的改变在性格上与主部大相径庭,两个八分音符构成的旋律单元以重复、延展、模进等手段不断深化副部主题,经过三个平行关系的乐句后,副部材料突然改变,进入材料的转折,强而有力的柱式和弦不断推进着音乐的发展。结束部在一开始仍延续着副部转折的材料,之后则转向了其他部分。

音乐材料的丰富性在第二乐章的呈示部中也有所体现。温暖而舒缓的降B大三和弦开启了奏鸣曲的第二乐章,主部开头的前两小节包含了两个核心动机——柱式和弦琶音与八分双附点音符,在第一乐句中,这两个动机不断穿插交替,而平行的后乐句则将两个动机重叠起来进行发展。随后的连接部材料与主部形成对比,两个特点使连接部格外显眼,一是低声部上下八度摇荡的音型不断持续,从降B音逐渐走向C音;二是新材料的自身发展,具有很强的独立性。副部主题以六个三十二分音符作为开始,给人焕然一新的感觉,新材料构成的优美如歌的平行乐段虽然只有8小节,但是音乐效果十分美好。结束部再次出现了连接部的八度音型,支撑着平缓优美的单音旋律在不知不觉中缓缓消失。

2、多样的材料发展手法

贝多芬是最伟大的音乐工程师实至名归,他可以自由灵活地运用原有音乐材料,并通过多种手段把它们搭建成各种形态。在第三乐章中,贝多芬遵循了以动机为基础的发展原则,使人联想到海顿的创作。

乐章开始由自下而上的十六分音符组成的动机链作为主部主题的核心材料,贯穿于整个乐章,它不断被重复、模进、分裂、逆行、倒影,形成克隆式的乐句构造。连接部由主部的补充材料发展而来,在其后半段,材料则完全挣脱出主部的束缚,出现了音乐材料的明暗色彩对比。副部主题由F--E两音发展而成,这个双音音组来自主部动机的分裂并在节奏时值上扩大一倍,从而在对比的同时体现出与主部材料的联系性。第三乐章的展开部是整首奏鸣曲规模最为庞大的一部分,同时也将贝多芬的音乐发展手法体现得淋漓尽致,整个部分对主部材料进行波涛般的展开,初始动机在左右两手分别出现,给予了旋律极大的施展空间。展开过后的准备阶段回到主调上继续延伸主部材料,并在无限的循环之中于尾巴处拉出一条单音旋律线条。再现部过后,贝多芬并没有结束这首奏鸣曲,而是引入了庞大的尾声,仍旧回头采用主部的动机材料进行扩充,形成第二展开部性质的终结。

(三)守正与创新的和声语言

《暴风雨奏鸣曲》虽然在和声上仍保持古典主义传统的大小调功能体系的框架,但是也体现出贝多芬在和声语言上的创新性,守正与创新并存。这一时期的贝多芬不再局限于古典主义功能和声,而是开始更加注重和声的色彩性,以适应情感表达的需要,各种离调和弦,转调和弦,不协和和弦以及对比性和声材料的使用使得本首作品的和声在宽广的调性布局中异彩纷呈。

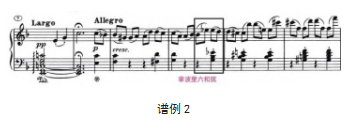

乐曲一开始作为引入功能的属六和弦是贝多芬在第一乐章运用大量属六和弦的缩影,他还常常把这种和弦放到乐句或段落的结束处,造成一种预留感,给人留有想象的空间。此外,简单的和声被贝多芬用丰富的织体表现出来,并与主题旋律融为一体。在第十小节中,贝多芬使用了极具特色的拿波里六和弦(见谱例2),通过降二级音的引入使和声具有很强的色彩性。

各乐章的展开部是整首奏鸣曲和声语言最为丰富的阶段。由于展开部戏剧性矛盾突出,转调频繁,这也就决定了其在和声上的不稳定性。展开部看似是呈示部的音乐材料在不同的调性上进行展开,实则是和声世界的展示。而在和声织体上,分解和弦琶音织体、三连音织体、八度柱式织体、半分解半柱式织体等,仿佛是一座座形态各异的建筑物,在主调和声的基本结构上进行加工改造,呈现出五彩缤纷的和声世界。

三、《暴风雨奏鸣曲》的情感表现

步入19世纪的贝多芬正逐渐从客观、理性向注重情感表达转变,作品中的浪漫主义情感因素不断凸显。暴风雨奏鸣曲看似“写景”,实则“写情”,贝多芬对残酷现实的呐喊、对美好生活的向往以及对生命的释然似乎都蕴含在这部作品中,三个乐章在情感上各异,却又相互联系,反映了贝多芬心路历程的转变。

(一)第一乐章:悲痛与呐喊

第一乐章的开头形成了两种情感因素的对比,一种是低沉的诉说,一种是急切的呐喊,音乐的矛盾性和戏剧性油然而生。前两小节广板的低沉琶音奠定了整个乐章的情感基调——深沉与悲切,d小调的调性色彩与之相辅相成。随后立即出现的快板部分直奔暴风雨主题,这既代表了贝多芬的不幸遭遇,又是贝多芬内心的呼喊,可以说贝多芬将自己的情感体验象征成“暴风雨”这一客观化的事物,又通过音乐将两者连接起来。在经过了连接部稍微的舒缓过后,“暴风雨”第二主题在副部继续发展,相比于主部中暴风雨的持续不断,副部塑造了一种在各种电闪雷鸣之后风雨交加的景象,也许是贝多芬想要打破这种疾风骤雨般的环境,期待着风雨后的宁静美好,内心的矛盾在主副部的对比中显现出来。结束部的音乐形象十分美好,左右手旋律相呼应,塑造了一种在各种雷鸣之后雨淅淅沥沥、自由坠落的景象。

展开部前六个小节的广板仍然展现出暴风雨前的宁静,连续三次的缓慢陈述将乐曲推向沉闷的顶点。随之而来的是全曲最具戏剧性的展开部分,贝多芬在这里将自己的情感淋漓尽致地宣泄出来,左手的主旋律在高低音区来回转换,像是在诉说着什么,这是贝多芬的一种宣言,那就是即使处于狂风暴雨之中,他也要与命运顽强地抗争。

在第一乐章的结尾处,所有的碰撞、冲突都随着调性的回归而慢慢消逝,一个个柱式和弦仿佛就是孤独的雷鸣响彻天空,音乐最终在小三和弦的延长中逐渐消失。纵观整个乐章,贝多芬的英雄精神和顽强的人格体现得淋漓尽致,他善于通过各种手段,尤其是对比的手法来表现内心的情感冲突,在呈现出一幅暴风雨画面的同时,也让听众在情感上产生了共鸣。

(二)第二乐章:静谧与幸福

作为一名古典主义作曲家,贝多芬像海顿、莫扎特那样擅于从自然中寻找创作灵感,并将主观情感寄托于客观自然中。第二乐章与第一乐章中的急切不安形成鲜明的对比,让人联想到雨过天晴后的静谧以及作曲家对大自然的热爱与向往。温暖的柔板奠定了本乐章的情感基调,音乐以极慢的速度缓缓推进,主部高音声部的八分复附点音型仿佛是一阵阵温暖的和风渐强渐弱,低音声部则采用厚密的柱式和弦支撑着若隐若现的旋律,营造出一种安静祥和的气氛。此时的贝多芬正安静地享受着大自然带给他的愉悦,并逐渐从身体精神的折磨中脱离出来。

整个乐章采用了大量的复附点、三十二分、三连音等节奏映衬着柔美深情的旋律,温暖的音乐织体和明朗的大调和声让人们沉浸在暴风雨过后的静谧与幸福中,仿佛一切的苦难都会消逝在大自然中。贝多芬这种寓情于景的手法使他的音乐像是幅优美的抒情风景画。

(三)第三乐章:怅然与激情

第三乐章好像是经过第二乐章对灵魂的“净化”之后,产生出的某种新的心境,是贝多芬对人生充分感悟与理解后得到的一种怅然与洒脱之感。在这一乐章中,贝多芬开始直面自己的命运,并将理想投入到艺术中。整个乐章采用十六分音符贯穿,流水般的音符构成了虚无缥缈的境界,它们以极富流动性的旋律织体在宽广的音域中徘徊,使人不知不觉地联想到在空中飞翔的画面,音乐在带有激情的同时又蕴含着一丝忧伤,多种情绪相互交织,使人产生无尽的幻想。

弱起的三音母动机引出了本乐章的主部主题,每一个小节都是由一个八分音符和三个十六分音符组成,音符的组合看似欢快流畅,实则充斥着淡淡忧伤。这种矛盾的心理其实可以从贝多芬很多的作品中感受到,快乐与痛楚交织,这才是真实的人生写照。进入副部主题,音乐材料急转,第一乐章中的“暴风雨”动机音型再次出现,依旧是八分音符的跑动,八小节过后音型突然纵向展开并横向加速,右手旋律以八度的形式展开,紧张的气氛油然而生。强弱力度的对比使得音乐材料更富有戏剧性,从而推动着乐曲向展开部推进。

第三乐章的展开部情绪异常激动,贝多芬通过对各种调式的运用,大小调的频繁交替,使情感得以充分地体现,使展开部成为本乐章动力性发展最集中,最强烈的部分,动机的作用得到了真正的发挥。长大的展开部适应了贝多芬宏大的构思,理想与现实在这里激烈碰撞,表现出贝多芬战胜命运的坚定信念。贝多芬在尾声部分加强了演奏力度的变化,强烈的力度对比瞬间加强了乐曲的情感表现,为了表达自己战胜苦难和追求美好生活的坚定信念,贝多芬在尾声的速度上做出了平衡性的调整,在旋律的写作上也更加偏向积极向上的情感色彩。经过长时间的曲折婉转,流动性的音乐最终平静自如地停在单音d上。纵观整首乐曲,贝多芬的情感体验随着他对人生的感悟逐渐推进和深化,音乐可以带给他无限的精神力量,为他提供表达真实情感的有效手段。

结语

《暴风雨奏鸣曲》是贝多芬晚期创作中最能代表其创作特征和情感表现的钢琴作品之一,他把奏鸣曲式广泛用于各个乐章之中,对奏鸣曲套曲结构的发展和创新作出了重大贡献。在本首奏鸣曲中,守正与创新相结合,传统的古典作曲技法和个人创新性的音乐语言相结合,无论从曲式结构、音乐发展手法、和声语言上都显露出他宏大的音乐构思和严谨的创作思维,乐章之间形成了既对比又联系的辩证关系,从而使整首套曲达到形式和内容上的统一。

对贝多芬来说,音乐创作是要通过表达自己的情感来完成崇高使命的,因此他的音乐是不受任何现成的格式和规范的束缚的,他可以为了表达感情而大胆创新突破。贝多芬把他所想要表达的情感植入到这部作品中,让我们能够更深刻地感受到贝多芬复杂的内心世界和对人生的理解和感悟。在感叹这部作品艺术魅力的同时,我们不禁要向这位横跨18,19世纪的音乐大师致敬,他使我们懂得优秀的艺术作品不仅需要高超的作曲技巧,更需要对生活进行深刻的思考。《暴风雨奏鸣曲》承载着贝多芬的理想与感悟,必将在人类艺术史上留下浓墨重彩的一笔,为后来无数的作曲家、演奏家和音乐爱好者提供了优秀的钢琴艺术范本。

参考文献

[1]邵义强.贝多芬钢琴奏鸣曲剖析[M].全音乐谱出版社,1983.

[2][苏]阿.鲍.戈邓威捷尔.贝多芬32首奏鸣曲注释[M].世界图书出版公司,2000.

[3]郑兴三.贝多芬钢琴奏鸣曲研究[M].厦门大学出版社,2005.

[4]于润洋.西方音乐通史[M].上海音乐出版社,2011.

[5]刘碧贞.从作曲技法角度看贝多芬钢琴奏鸣曲中的浪漫因素[J].湖南师范大学,2011.

[6]刘小龙.一位被放逐于海利根施塔特的魔术师——贝多芬《暴风雨奏鸣曲》的创作过程[J].钢琴艺术,2020,(12).

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/80365.html