摘要: 亚纳切克作为 19—20 世纪捷克民族乐派的代表人物,是继斯美塔那、德沃夏克之后捷克又一重要的作曲 家, 其创作具有强烈的捷克民族主义特色, 不仅民族风格鲜明突出, 而且个人风格独树 一帜,对和声、节奏、乐句、表情术语等应 用都有自己独到的理论和创作见解, 而这些 正是基于他对民族音乐学的深入研究。不仅 如此, 亚纳切克还常常在创作中引用民族小 调、模仿本土民族乐器的声音, 以及引用动 物或者鸟鸣的声音动机, 使得音乐画面更富 诗意、更加立体。在其众多钢琴作品中,钢 琴奏鸣曲《1.X.1905》因其奏鸣曲式的清晰 音乐结构、富有描述性色彩的音乐标题, 以 及特殊的民族政治背景备受到古典音乐人的 关注, 它也是一部能够代表亚纳切克独特创 作风格的经典作品。本文全面深入地研究了 有关亚纳切克的手稿、书籍以及他的个人收 藏录等, 以全新的视角剖析了《1.X.1905》 以及亚纳切克的创作手法。

关键词:亚纳切克 ; 钢琴奏鸣曲《1.X.1905》; 捷克 ; 民族

一、捷克民族乐派代表人物——亚纳切克

亚纳切克生于 1854 年, 1928 年逝世, 在 世 70 余年, 见证了捷克民族乐派的辉煌, 并 成为捷克民族乐派发展的关键人物。他与安 东尼·德沃夏克和贝德里赫·斯美塔那一起被视为捷克最杰出的三位作曲家, 一同推动和 发展了捷克民族乐派。亚纳切克的早期风格 受德沃夏克和斯美塔那的影响, 后期随着他 对捷克民族音乐采集研究逐渐有所转变, 创 作中的民族风格逐步成熟, 个人风格也渐渐 确立, 1904 年在布尔诺首演地那部极具影响 力的歌剧《耶奴发》就是很好的证明。自此 以后, 亚纳切克的个人风格越发鲜明, 并创 建了自己成熟的创作理论。亚纳切克的个人 风格在创作中的体现包括独特的乐句风格、 节奏风格、和声使用风格及表情术语标记风 格……这一切都基于他对捷克民族元素的挖 掘与研究。亚纳切克的一生代表作颇丰, 包 括九部歌剧,其中有大众熟知的《耶奴发》 《狡猾的小狐狸》《卡佳·卡巴诺娃》。他 的钢琴创作包括两部极具代表性的钢琴小品 《在雾中》和《在蔟叶丛生的小径上》,还 有四手联弹《摩拉维亚民族舞曲》,以及唯 一一部钢琴奏鸣曲《1.X.1905》。

作家迈克尔·布里姆·贝克曼在《亚纳切 克理论研究探索》一书中这样描述亚纳切克: “除了作为作曲家活跃在人们的视野内, 亚 纳切克还是一位多产的作家, 他的著作不仅 包括书信、小说、评论、自传、人物传、民 族志以及教育理论研究, 还有许多关于音乐 理论的研究文章和图书。”作为一名民族音 乐史学家和民间小调收集者, 亚纳切克跟他 的音乐家朋友弗兰特舍克·巴勒托仕一起走 遍了捷克的许多村庄, 收集记录了大量民族民间小调、“语言旋律”和鸟鸣或者动物的叫声……12 年间,他们一共收集、记谱出版的音乐小调超过 2200 首。作为音乐理论专家,其创建了多个个人理论系统, 包括他的节奏、和声、“语言旋律”等,并出版了多本相关理论著作。这些著作都是用本土语言撰写的,因此研究上存在一定程度的困难,但是近些年来越来越多的人发现这些研究的价值,并愿意付出时间和精力去学习他的理论。

在亚纳切克所有的理论研究中占据 核心的便是“语言旋律”。他发现,不 仅人们唱歌时的旋律可以转换为音符记 录成乐谱,事实上,现实生活中语言的 节奏和音高也能被记录成乐谱。亚纳切 克收集这些“语言旋律”,并试图将语 调用具体的音符呈现出来。在必要的时 候,他还会标记连断记号、重音记号以及 力度记号等等,从而更准确地表现语言 特点。因此,考察出游的一路上,他都 会不断地在笔记本上记录一些“语言旋 律”及其对应的语言文字和语言特点。 他尤其喜欢记录一些感情表达比较强烈 的短句,并在自己的创作中融入一些自 己收集到的“语言旋律”的乐句或者动 机, 钢 琴 奏 鸣 曲《1.X.1905》 及 其 许 多 歌剧作品中都具备“语言旋律”的创作 元素。亚纳切克把他的“语言旋律”理 论称为“人类灵魂的窗户”。正如奈杰 尔·西蒙内在《亚纳切克研究汇编》中 所解释的: “亚纳切克对‘语言旋律’ 的研究使他能够通过自己独特的技巧刻 画作品的风格特点,而所谓的技巧正是 将这些理论融入音乐之中,并将其音乐 想象力风格化的过程。”

二、钢琴奏鸣曲《1.X.1905》创作 背景

钢琴奏鸣曲《1.X.1905》是亚纳切克 为 1905 年 10 月 1 日发生在捷克布尔诺 小镇的民族政治冲突创作的标题性音乐 作品。这部作品不仅是极具代表性的捷 克民族乐派作品,而且具有极其特殊的 民族政治背景。20 世纪初,随着现代文 明和工业世界的发展,许多欧洲人都面 临变革引发的生计问题,面临失业或者 承受着沉重的工作和生活压力。亚纳切谱例 2:来自亚纳切克“语言旋律”收藏录 克在布尔诺小镇生活多年,也目睹和经 历着这种现实所带来的社会压力。居住 在布尔诺的捷克人民感到尤其艰难,因 为在很长一段时间里,他们没有自己的 大学,也就很难通过接受正规的母语高 等教育争取更好的工作和生活,但这又 是他们一直迫切需要的,于是他们极力 促成建设属于他们自己的大学。只可惜 这部作品只有前两个乐章被保存下来。 1896 年 1 月,在这部作品首演前夕,亚 纳切克将最后一个乐章从乐谱中取出并 烧毁。因此,当时听过这部作品首演的 人只听到了两个乐章。甚至首演后不久, 亚纳切克还将仅剩的两个乐章也丢进河 里。由此可见,他对这部作品有着极其 微妙的个人情感。他曾在书信中流露出遗憾: “那天,它就像白天鹅一样漂浮 在水面上。”直到 1924 年亚纳切克 70 岁生日当天,当年首演这部作品的演奏 者图契科娃坦承自己私下保存了一份该 作品的复印件,当时的亚纳切克已经释 然,至此,这部作品才意外地被找回并 得以流传下来。因此,现今我们所见到 的这首钢琴奏鸣曲只有两个乐章,其标 题分别为“不祥之兆”和“死亡”。

三、钢琴奏鸣曲《1.X.1905》创作解析

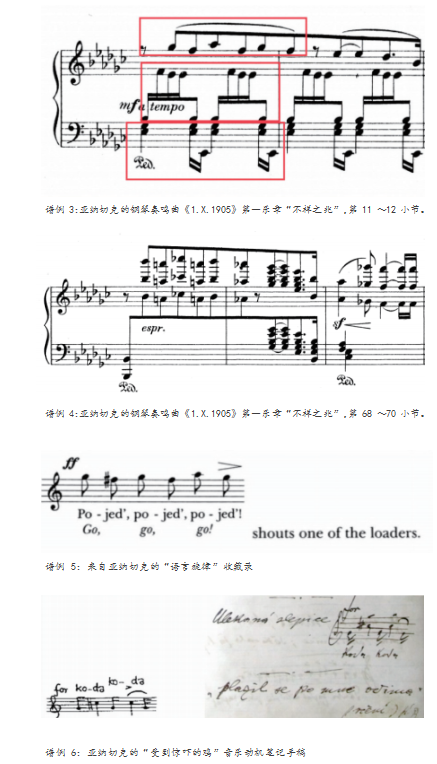

这首作品的第一乐章“不祥之兆”是 典型的奏鸣曲式结构,但它的展开听上 去像是叙事曲的风格,主旋律凄美,令 人印象深刻,其中间或有着一些似乎很 特别的休止,像是在诉说着什么,又有 些许哽咽。旋律缓缓而动间,第四小节 刺耳的连续重音突然出现,听者仿佛从 回忆中被拉回现实。亚纳切克在第四小 节连续重音的动机中不仅标记了一连串 的连续倍重音记号,还以一个亚纳切克 特有的 4: 6 的变节奏标记刻意地将音乐 节奏放缓,此处旋律清晰而又沉重,亚 纳切克正是通过这样双重强调的创作手 法极力地表现旋律被迫中止的感觉(参 照谱例 1)。

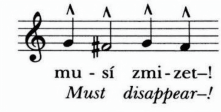

这个连续重音的动机元素正是来自 亚纳切克在捷克民间收集记录的“语言 旋律”。他收录的许多“语言旋律”都有 这样的语言特点。这些文字都是用比较 强调的语气被表达出来的,几乎是夸张 的, 并在句尾进行强调(参照谱例 2) 。 亚纳切克从当地民族的话语中总结发现 了这种“语言旋律”风格恰恰是布尔诺 地区方言的特点,在强调语句时常常是 字字清晰干脆而又在句尾加重。亚纳切 克曾经说,这些倍重音标记的音符应该 这样去弹: “要带着足够的力量挥舞下 键,仿佛这些标记在音符上方的倍重音 记号扎进了你的心里。”

紧接着, 主旋律在第 11 小节又一次 重复,只是这一次变成了复杂的三个声 部的织体, 主旋律还是在右手高声部处, 而在主旋律声部和低音声部和声之间添 加了一个由第 4 小节连续重音动机衍变 的中声部,以再次强调这种现实气氛持续不断的笼罩萦绕。低音声部应该是亚纳切克在试图模仿捷克本土乐器钦巴龙扬琴弹奏的声音(参照谱例 3) ,这里亚纳切克虽然没有在乐谱中明确说明,但是就在这部作品面世前不久,亚纳切克还曾公开表示其为一首摩拉维亚小调配写的钢琴部分引用了钦巴龙扬琴的灵感,并且这个乐器大概是在当地民族乐器中最容易也最明确能在钢琴上被表现出来的。包括李斯特在他的匈牙利狂想曲中也时而会标记“有如钦巴龙扬琴的声音”。

第一乐章的高潮部分也是展开部即将尾声的第 68 小节那里(参照谱例 4),亚纳切克写了一连串八度音,并把它们都放在了高音区,且八度间几乎是二度或者小二度的距离,声音听上去极其紧张又不和谐。那是因为在亚纳切克的“语言旋律”理论中, 当说话的语气变得激动时,人们通常会用较高的嗓门,并且字音间音高狭窄簇拥(参照示例 5)。比方说,装卸工人在喊号的时候会用很高的嗓门喊: “快!快!快!”这一幕恰被亚纳切克捕捉记录下来,并将其收藏在自己的“语言旋律”收藏录中。亚纳切克曾用“spiky”这个词形容这一类“语言旋律”,“spiky”在这里意为尖锐的。亚纳切克还特意在下面标记了“espr.”,以求引起演奏者足够的重视,在此处尽可能地抒情,只是这里的抒情不是甜美的,也不是淡淡的哀伤,而是壮烈的、撕心裂肺般的情感。

第二乐章“死亡”是以葬礼进行曲的风格开始的, 开始的动机直接取材于第一乐章开始时的主旋律。亚纳切克巧妙的从第一乐章主旋律中抽取了下行的 b6、b5、b3 三个主要旋律音, 构成了这一乐章开始时的重要动机, 并在全乐章中将其不断衍变重复, 营造一遍一遍悼念的感觉。这一乐章的另一独特之处便是亚纳切克将所有重拍的地方做了休止, 整个乐章没有了重拍, 即使中间乐段再怎样强烈, 仿佛也是被勒住咽喉般苍白无力。这可能正是亚纳切克创作的微妙之处, 这种别扭的无力的情绪恰 恰扣 住了 整 个乐 章的 主 题——“ 死亡”。

除了在第一乐章中亚纳切克引用了 “语言旋律”以及本土乐器钦巴龙扬琴 的创作元素,他还在这一乐章中引用了 自己收录研究的动物叫声的创作元素。 亚纳切克对此的研究颇深, 例如在其《在 蔟叶丛生的小径上》和《在雾中》的创 作中,亚纳切克都曾引用猫头鹰鸣叫的 声音动机。亚纳切克所做的这些引入并 不是为了单纯模仿动物的叫声,而是想 要通过鸟鸣的声音以更诗意方式刻画音 乐画面。同样, 在这部作品中, 亚纳切克 也引用了他收录的一个很重要的动机, 被他称为“受到惊吓的鸡”,这是亚纳 切克亲自为其标注的名字,以解释说明 这个声音动机是带着恐惧和焦虑的 ( 参 照谱例 6)。这个动机大篇幅地出现在这 一乐章中间乐段左手低音的部分(参照 谱例 7), 并伴有和声和力度的一步一步 加强催化之势,以制造大量焦虑、不安 的音乐情绪,推动着乐曲步入高潮,直 到用尽最后一口气息,回归安息。他为 这个年轻的生命疯狂呐喊,为惨痛的现 实呐喊,耗尽了所有气力,直到最后音 乐尾声那无声胜有声的深深的纪念。

结语

钢琴奏鸣曲《1.X.1905》是一部极具 代表性的捷克民族乐派作品,年轻的生 命倒下了,但布尔诺人民为接受高等教 育的权利而斗争的精神永不灭。在这部 作品中,亚纳切克用他独特的、民族的 创作方式抒写和纪念着布尔诺人民的呐 喊。

参考文献:

[1]Beckerman, Michael Brim. The Theoretical Works of Leo Janáček: An Exploration. Ann Arbor, Michigan: UMI,1982.

[2]Mirette, Hanna. “Leos Janá ček: The Theory of Speech Melody in His Piano Sonata 1.X.1905 and In the Mists.”DMA document, University of Miami, 2019. Scholarly Repository. Accessed August 31. 2021.

[3]Jana č ek, Leo š . Piano Sonata 1.X.1905. Edited by Bohumir Štědroň. Prage: Hudební Matice,1924.

[4]Katz, Derek. Janáček Beyond the Borders. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2009.

[ 5] Ty rre ll, Jo h n .“J a n á č e k a n d th e Spe ech -Me lo dy Myth .”Th e M u s i c a l T i m e s 1 1 1 , n o . 1 5 3 0 (August 1970): 793–96. https://doi. org/10.2307/955301.

[6]Tyrrel l, John.“Janá č ek, Leo š .”Grove Music,August 30. 2021.

[7]Vogel, Jaroslav. Leos Janáček His Life and Works. Praha: Artia, 1962.

1978年, 当年只有20岁的胡宁娜本想报考南京艺... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>