美学蕴涵,顾名思义就是挖掘其中蕴含的美学内涵。咏叹调《风萧瑟》是中国歌剧《伤逝》中子君的经典唱段,它集抒情性和戏剧性于一体,旋律发展紧贴子君心理,其中蕴含的美学思想值得深入挖掘和探索。本文将从作品背景出发初步认识《风萧瑟》,再从交融美、意境美、情感美三个方面阐释其美学蕴涵,力求从美学方面更准确地把握《风萧瑟》的内涵,为更好地演唱出该作品的精髓尽微薄之力。

一、歌剧《伤逝》概述

咏叹调《风萧瑟》出自作曲家施光南的中国民族歌剧《伤逝》。《伤逝》是中国第一部抒情心理歌剧,由王泉、韩伟编剧,施光南作曲,1981年秋首演于北京,全场只有子君(女高音)、涓生(男高音)和两个旁白(女中音和男中音)四个演员登场。本歌剧巧妙地运用“春、夏、秋、冬”四季的场序结构,通过倒叙手法展现了四季发生的不同故事。

春,黄昏时涓生后悔地凝望着会馆门口,痛苦地回忆着与子君逝去的爱……

夏,紫藤花盛开,涓生与子君情窦初开。子君告诉涓生,她因读《娜拉》与叔父吵翻,并说:“我是我自己的,他们谁也没有干涉我的权利!”她散发出的女性魅力深深吸引了涓生。两人欣赏着彼此,深爱着对方。

秋,涓生和子君带着热切的爱迁入新居,但封建社会的世俗偏见没有善待他们,涓生被工作单位辞退了。旁人冷嘲热讽,挚友避而远之,两人的感情产生了裂痕。而《风萧瑟》正是子君在萧瑟的秋季对社会的冷眼和涓生的妥协发出的质问和控诉。

冬,寒风呼啸,浸透人心。他们的爱情产生了危机,涓生感到所谓理想不过是虚幻,想与子君分手。

他违心地说:“我已经不爱你了!”子君的心冷了,她带着碎去的心离开了。涓生只能呼唤苍天:“这到底是为了什么?”故事以悲剧告终,引人深思。

二、咏叹调《风萧瑟》中的交融美

从《风萧瑟》的创作中可看出,施光南很讲究语言和音乐平仄的关系,他尽量在不失旋律美感的基础上还原汉语的朗诵性。施光南不仅在旋律层面对其进行了艺术整理,还广泛采用了中国民族调式音乐风格和西方作曲技法,在保留中国音乐原始韵味的基础上融入西方咏叹调、宣叙调的创作技法,孕育出一个“中西结合”的作品。

(一)语音相融,词曲并进

语音与乐音都是声音,它们之间具有音响的共性,这种音响高低强弱的力度,长短快慢的节奏,柔和或粗犷的音色等都是它们在运动中的共性。而汉语讲究字正腔圆,声调讲究“平、上、去、入”。

歌词中四声的升降变化与旋律走向、音的高低相平衡,形成所谓的抑扬顿挫。歌词中有平仄之分,上扬的语调大多配有上行的旋律,而下抑的语调大多为向下进行的曲调。施光南在创作时遵循了汉语音调的特点,使旋律在语言基础上进行。以本作品第一句的“风萧瑟,叶飘落”(第14~19小节)为例,语调为平平仄,仄平仄。从谱面的走向来看,它对应的旋律走向是与之平衡的。仄时,整体呈向下趋势;平时,整体平稳甚至是趋上的。由此可以看出声能和曲调紧密结合,依据诗韵本身的音乐性来发挥曲调的音乐性。第37~38小节中“剥落”一词整体向下进行,意在表达子君在涓生的怒吼中、社会的打压下理想被打得稀碎。可见“落”为这部分的重点字,“剥”是对“落”的修饰。因此,在这部分施光南做了渐慢渐弱,以呈现子君的无力感和沉重感。

作品中还有大量具有“语音相融,词曲并进”效果的片段,遵循了汉语的语调特点,用与之相平衡的旋律使乐曲更有听觉感染力。

(二)中西结合,兼容并包

审美是人与音乐的本质关系,是音乐的独有价值之所在。音乐样式的生态进化趋势更可能为越来越多元化,而不太可能逐渐归为一种模式。20世纪以来由于西方音乐文化的影响和民族音乐创作技法的发展,施光南对中国歌剧的创作有了新的想法与探索。施光南在歌剧选段《风萧瑟》的创作中,对待中西方音乐文化更多呈现出“求同存异,兼收并蓄”的态度。

施光南创作该作品时正值20世纪80年代,处于改革开放的开端。在题材上,他汲取了西方咏叹调、宣叙调的精髓,既有抒情性和戏剧性,又有带有语气感的诉说。在唱法上,他结合了美声唱法的特点,如在“风急浪险的漩涡”和“啊!生活”中,要求演唱者最大限度地运用共鸣腔体和强大的气息支撑,以展现极强的张力和爆发力。

整个音乐基调饱含中国韵味,旋律十分优美,与当时的时代气息相契合,突出了音乐的效果和作用。如作品中第17~24小节,“叶飘落,人生是这样地令人迷惑”有中国五声调式的细腻婉转。作品中还大量使用了四、五度构成的具有中国民族特色的和声代替西洋的三六度和声,使中国音乐的特点更自然地得到彰显。

三、咏叹调《风萧瑟》中的意境美

意境是一种无法用语言描述清楚的意象化蕴义与境界,是我国传统美学乃至艺术美学范畴研究的一个重要问题。语言文字的表达能力有限,人的思想又极其丰富多变,若单单靠文字来表达是不够的,所以就产生了语言文字以外更具深度和广度的意义。

一首音乐作品的意境美通常体现在两个方面,即心境和情境。作曲家或演唱者和听者在作品中达到相通的精神层面的共情与理解,笔者称此为“心境相生,引起共鸣”。而演唱者真情流露的演唱中构成与听众心中相契合的意境再现也为“情境”,最后可达到“意境再现,情之交融”的效果。

(一)心境相生,引起共鸣

“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。感于物而动,故形于声。”音乐是艺术中特殊的听觉艺术,能够直接刺激人的精神系统。在听者的听觉受到巨大的冲击后,他们的内心会产生连篇的想象,从而唤起深埋于心中的某种情感记忆,如果这时他们能与作品表达的强烈情感产生同频共振,就可以从客观“感受”上升到理性的“感动”,由两者引起强烈的共鸣。

在作品的第98~103小节,歌词只有一个“啊”字,这里用什么歌词都无法展现子君内心的绝望,只有越来越低的、越来越弱的呻吟,表达着她的心冰冷到了极点。这个地方需要演唱者深刻体会子君对社会、世俗的控诉和想反抗却力量薄弱的无助、沉重的心境。第110~114小节中的“我为你苦苦地思索”是全曲的最后一句,直到歌曲结束她仍然在苦苦地思索为何会到如此境地,然而却没有得到她心里想要的答案。这时子君的沉重、压抑就好似一颗飞向天空的蒲公英,逐渐淡出视线,归于平静。

(二)意境再现,情之交融

王国维老师在《人间词话七则》中提出“境非独谓景物也。喜怒哀乐,亦人心中之一境界”。这说明情与景是组成意境的两个重要条件,情是合理的精神反应,是对客观事物的情感折射,景也不局限于客观景物,而是通过演唱者真情流露的演唱构成与人们心中相契合的意境再现。在一首作品里,声乐演唱者和钢琴伴奏者同样是传递意境的载体,通过他们的情感表达能够给听者带来想象空间,从而得到情感、精神世界的升华。

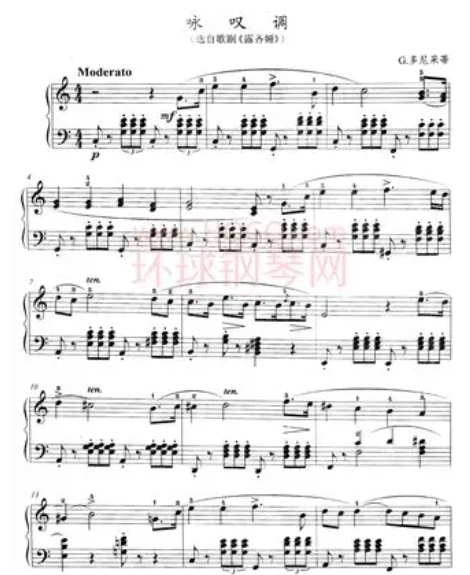

例如,《风萧瑟》引子中的钢琴伴奏部分,连续出现的高音区八度营造出秋风萧瑟的凄婉画面,紧接着连续六个小节的三连音音高的起起落落,呈波浪状,更带来一种秋风徐徐吹来,故事娓娓道来之感,旋律也静静地流淌在听者心中。作品第14~19小节的“风萧瑟,叶飘落”是演唱者演唱的第一部分,这句词借秋天的萧瑟隐晦地表达了子君低沉、迷茫的心情,以mp开头,节奏舒缓,旋律连贯而流畅。演唱者需气息连贯不换气地推动音乐线条,将听者带入子君在萧瑟之秋低沉、迷茫的感受中。

演唱者在演唱时,要将诠释客观景象与抒发内心情感交织结合,融为一体。

四、咏叹调《风萧瑟》中的情感美

我国古代乐论《礼记·乐记》提出“凡音之起,由人心生也”,并描述了音乐是以怎样不同的声音表达出哀心、乐心、喜心、怒心、敬心、爱心六种不同的心情的。由此可见,情感在音乐作品中的地位之高、渗透之深。这种情感美不仅来源于人本真的情感积淀,还受音乐作品的感情刺激。

(一)本心积淀,一触即发

赵宋光认为,音乐是重表情的,主要通过表达感情来使人联想起那些曾引起类似情感反映的许多对象和情景,而以模拟因素为辅助。

在咏叹调《风萧瑟》中,施光南将子君的情感灵活融入作品中,细腻地处理作品的层次和韵味,如第40~62小节的情感为无奈的控诉,前问秋风后问落叶,好似在问“为什么生活是这样?我错在哪里了?秋风无法告诉我,落叶那请你告诉我,请你告诉我!”。这里的“落”“告”都是fp,都占一个小节,需要重点突出,合适的强弱力度搭配情感的表达体现了子君内心的压抑和对旧社会的控诉。第92~97小节是全曲的最高潮部分,钢琴伴奏部分不断蓄力,辅助演唱者将情绪推向高潮。这时子君被生活所逼,走投无路,“啊”将子君心中堆积的恨和无助全部呐喊出来,将她的绝望和悲愤全都释放出来。这部分的情感刺激是极具感染力和影响力的,这里的“哀心”需要演唱者与子君这个角色深深共情,才能让听者从客观的“感受”上升到“感性”的感动,体现出作品的情感美学特点。

(二)曲情合一,升华意义

虽然咏叹调《风萧瑟》取材于文学作品《伤逝》,但是构思线索并没有完全遵照文字原作的情节或思想发展过程,而是根据音乐艺术的特征,提炼文学作品里必要的过程和冲突作为音乐的构思基础。

施光南在创作时抓住了原作的精神实质,即在旧社会,子君作为一个新时代女性追求个性解放,但力量的渺小让她成为这个时代的“反面教材”,子君只得痛苦地思索,寻找内心的答案。

咏叹调总是安排在戏剧发展的转折关头或戏剧冲突的高潮。《风萧瑟》便出现在秋这一部分,子君的爱情在世俗和生活的压力下受到巨大冲击,随之她唱出《风萧瑟》以表达内心对旧社会的质问和控诉。而这些内在情感是需要在理解歌剧剧情的前提下才能产生深切理解的。因此,演唱者要在把握作品内涵的基础上代入自身情感,才能最大程度上还原作品的真善美。

作品第110~116小节“我为你苦苦地思索”这句中的第二个“苦”字应加重语气,唱得比前一个更重、更苦一点,索(suo)字的声音很容易闷在口腔里,因此重心应放在“uo”上,竖起声音。在情绪上,这是子君低沉的呐喊,无力的控诉。直到歌曲结束,她仍然在为生活苦苦思索,但是最终也没有得到答案。

咏叹调《风萧瑟》在歌剧《伤逝》中有举足轻重的地位,也是中国声乐作品中广受女高音热爱的作品。本文从交融美、意境美、情感美三方面分析了咏叹调《风萧瑟》,挖掘了《风萧瑟》的美学蕴涵,力求能够帮助演唱者淋漓尽致地展现子君形象,以更好地呈现此作品的精髓,引发听者的共鸣。

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/79694.html