SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要: 随着社会地发展,表演场域的变迁已经成为地方民族民间音乐发展中不可回避的问题。本 文拟就祁太秧歌的表演场域的变迁问题 进行探究,以红色秧歌剧《马定夫》演 出为例,探寻传统与现代文化的文化意 义、表演者自身对传统的延续与发明以 及表演者与欣赏者之间的互动关系。

关键词: 表演场域;祁太秧歌;传 统与现代;表演者与欣赏者

祁太秧歌是地方文化生活的特殊符 号, 其浓郁的乡土气息超越音乐性本身。 在主流文化和官方权力的交互推动下, 祁太秧歌表演场域由乡间走向城市,从 封闭走向开放,从传统走向现代。2021 年,太谷县政府与文化宣传部门积极筹 备了红色秧歌剧《马定夫》。本文该剧 演出为例,讨论祁太秧歌表演场域的变 迁背后的文化因素、表演者自身及与观 赏者之间的关系。

一、表演场域之界定

“场域”是法国社会学家布迪厄的 主要思想, 他认为“场域不是一个实体, 而是一种社会空间,确切地说是一个由 各种客观的社会关系交织而成的空间”。 在布迪厄的理论中, 所谓的“场域”不只 是物质的空间关系,它是地理空间关系 与社会空间关系的综合,是相对于“场 合”更为隐型的空间维度。而“表演” 在民俗学、戏剧学、人类学等学科中均 有不同的解释,在音乐学中指“演奏实 践”。它区别于乐谱记录下的音乐,具 有即兴的、创造性与不可复制的特点。 “表演场域”是指一次表演过程中所形 成的空间关系与社会关系的综合。

祁太秧歌是承载地方文化的民间小 戏,对它发展变迁的考察不能脱离其生 活的场域。我们必须将其还原到表演场 域中, 才能真正理解其存在的文化意义。 因此,本文以祁太秧歌剧《马定夫》表 演为研究对象,围绕其表演场域中形成 的各种复杂关系展开研究。

二 、红色秧歌剧《马定夫》演出

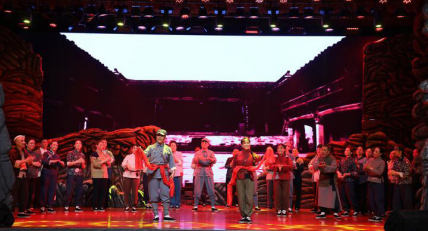

近年来,太谷县政府大力推进地方 文化传承工作,红色秧歌剧《马定夫》 便是成果之一。该剧以祁太秧歌为音乐 素材,讲述了马定夫悲壮的抗日故事。 在政府的大力支持下,经过三个多月的 紧张筹划与排演, 于 2021 年 7 月 7 日在 太谷县区汇演中心进行了首演。全剧以 时间为线索,展现了主人公跌宕起伏的 故事。首演持续了一个半小时,观演者 达到三百余人,社会反响良好。课题组 成员有幸观看了演出。

剧目聚集了优秀的编剧、秧歌艺人、 文化学者。李昌符、刘红庆担任编剧, 晋剧音乐家秦书瑞作曲。马定夫的饰演 者温俊杰是一位 80 后, 曾在部队服役九 年,具有军人的气质,曾经获得全军文 艺汇演最高表演奖。马定夫的母亲由杨 建桃饰演,她从十六岁就开始进入艺校 学习,受到多位秧歌艺术家的指点,后 创建建桃秧歌艺术团并担任团长。艺名 “通鼻香”, 主攻小旦, 唱腔优美动听, 表演细腻,深受广大戏迷的喜爱。该剧 还邀请了杜堂忠、杜牛斌、董美仙、高 春生等当代祁太秧歌的代表。

太谷县汇演中心是太谷县最高规格 的演出场所,拥有现代化的舞台、灯光 与音响设施。演出背景采用现代化的舞 台背景与灯光技术,伴奏音乐电子合成制作。

三、表演场域变迁背后的文化意义

秧歌剧《马定夫》在剧场里的演出, 是传统音乐文化于现代化交互融合的产 物,不只是表演位置的改变,更是其融 入主流文化的变迁。

(一)小传统与大文化的互文

《马定夫》剧目是祁太秧歌艺术与 现代文化相互交融的大胆尝试与探索。 全剧集传统的秧歌音乐与唱腔、跌宕起 伏的故事情节以及现代流行的舞美技术 于一体。将封闭于乡间舞台的地方性文 化置身于现代化剧院内,这不仅

是空间 性的迁移,更是小传统与大文化背景的 互文。

祁太秧歌是地方文化的产物,被视 为“小传统”。它的表演分为曲调唱腔、 曲牌和锣鼓经。乐队分为文场与武场, 文场的伴奏有二胡、扬琴、板胡等,武 场的伴奏有小锣、鼓板、马锣等。演唱 中, 武场使用的最多, 基本节奏为皮且 - 皮且 - 光。鼓板针对不同的剧目采用不 同的锣鼓经。而在秧歌剧《马定夫》的 伴奏音乐尽量保持原生态韵味不变的情 况下,借助于现代化电子设备与媒体去 表现。舞台背景则根据时间节点与故事 情节的推进而变化,给观赏者一种穿越 时空、身临其境的感觉。这是地方小传 统在遭遇大文化背景的冲击下所作出的 转向。

(二)表演者对传统的延续与重塑

秧歌表演艺术家在剧院里仍然保持 和延续着秧歌表演的传统,同时对秧歌 艺术进行了重塑。表演结束后,课题组 对马定夫母亲的饰演者杨建桃进行了采 访。当问道“在剧院里表演和过去在地方露天舞台中的表演有何不同?”时,她激 动地说: “这对我来说是一种全新的感 受,感觉和过去几十年表演区别很大。我 的道白唱词、表演动作没有专门想,但 是在角色的塑造上我做出了尝试,尤其 是在走圆场的时候。”这说明演员在传 统的基础上又有了新的创造和发明。正 如杨建桃对自己表演评价说到: “我的 基本动作都是过去的师傅教过的。但是 在走圆场时,就不固定了。”笔者认为 演员口里所谓的不固定,正是演员自身 在表演中即兴进行的创作。根据不同的 表演场域、不同的观众群体,不同的剧 目内容,演员必须要做出相应的调整。

马定夫扮演者温俊杰是有从军经验 的艺人,在部队受过专业的艺术训练。 他所塑造的“马定夫”形象,威武且富 有张力。剧中美仙的扮演者程洁丽,毕 业于河南大学艺术学院,有着过硬的演 唱功底与表演素质,是晋中市演艺公司 的独唱演员。他们的加盟为剧目注入了 新鲜的血液与活力。

在演出中,秧歌艺人们在传统表演 的基础上有了大胆的尝试,并有机会与 受到过专门艺术训练出身的的演员相互 学习与借鉴,完美的体现了小传统与大 文化背景的互文。

(三)表演者与观赏者之间互动

表演者与欣赏者之间的互动关系是 表演场域的重要组成部分。表演事件的 发生同时也是表演者与观赏者之间互动 过程,包括表演者对于观众在表演上的 行为回应以及观众对表演者的回应,例 如表情、语言、鼓掌等。在口头传统的表 演过程中, 观众的参与、与演员的对话,更是整个演出不可分割的一个部分。而 这些互动,演员都会通通采纳和回应。

《马定夫》剧目前来观演的观众大 多来自于太谷县的红二代、马丁夫爱民 模范连官兵以及太谷县干部群众,几乎 座无虚席。但我在观演过程中, 剧场内非 常安静, 只有在每一幕的开始与结束时, 观众席会有热烈的掌声。演出结束后, 我 采访了一位文化干部,她说: “我虽然 随父母在城里长大,但是放假总会回到 村里会跟着爷爷奶奶去村戏台子听祁太 秧歌演出。遇到赶会集市、婚丧嫁娶都会 有演出,有短时间几乎天天有。印象最 深的是感觉台上台下混成一片,记得最 清楚是有一次看《送丑女》,最后一场 愣小子没有背着丑女走。观众们就起哄, 问道:为什么不背?后来艺人就又出来 背了一次, 演出才算结束。而如今在这大 雅之堂听祁太秧歌,总觉得和过去不一 样,没有了过去那种乡土气息,就好像 在欣赏一部话剧或者音乐剧,没有觉得 是祁太秧歌。”这位文化干部并不是土 生土长的村里人,只是偶尔随老人看演 出,竟然对祁太秧歌在村里的演出盛况 记忆犹新。可见,古老的秧歌表演传统 里,演员与民众之间多么亲密。这种互动 源于祁太秧歌的内容贴近生活, 《哑女 告状》、《卖高低》、《偷南瓜》这些 剧目中的人物离欣赏者的生活很近,而 表演者与欣赏者双方又具有某种地缘、 亲缘或者血缘关系,极易引起双方思想 与感情的共鸣。

红色剧目《马定夫》根据真人真事而 改编,是红色教育的艺术作品。而对于 欣赏者来说,不同阶层、不同的文化背景与生活经历的人对秧歌的态度产生不 一样的感官与视觉体验是非常正常的。 他们只能作为被动的收听者、接受者, 而不可能成为真正的参与者。表演者与 欣赏者之间的互动关系消失,导致民俗 化不可避免地减弱。

总之, 秧歌剧《马定夫》的演出, 不 仅是祁太秧歌的表演空间的更换,从实 质上讲是表演场域的迁移,因而导致了 传统文化与现代文化的互文。在新的表 演场域中,表演者对自身表演在传统表 演的基础上进行新的探索与尝试,并与其他表演者相互学习。但是表演过程中, 表演者与欣赏者之间的情感交流与思想 共鸣减少,“去民俗化”现象突出。

参考文献:

[1] 黄旭涛 . 民间小戏表演传统的田 野考察 - 以祁太秧歌为个案 [M]. 北京: 知识产权出版社,2013 年 6 月第 1 版, 269-321.

[2] 张伯瑜 . 西方民族音乐学的理论 与方法 [M]. 北京:中央音乐学院出版社, 2014 年 9 月第 2 版,17-34.

[3] 曹本治 , 洛秦 . 音乐人类学的理 论与实践文库 -Ethnomusicology 理论与 方法英文文献导读 [M]. 上海:上海音乐 学院出版社, 2020 年第一版, 卷三 149- 183.

[4] 李亚 . 表演场域中遂昌傀儡戏 [D]. 上海 : 上海音乐学院 ,2012.

[5] 毕天云 . 布迪厄“场域 - 惯习” 论 [J]. 学术探索 ,2004(01).

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/34909.html