SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘 要】肖邦创作的《前奏曲》作品 28 号第 16 首短小精悍,其精湛的创作技巧很容易被华丽炫技的外貌与和 声色彩的丰富所遮掩,但内在结构的严密不容忽视 。本文将声部引导作为主轴解析该曲,包括分析左右手各 自暗藏声部与总体的声部关系;前述句的基本声部关系;后述句与前述句的对比、变化及扩充等。

【关键词】肖邦,前奏曲,声部引导,演奏诠释

肖邦的《前奏曲》作品 28 号中不乏短小精悍的佳作, 其中第 16 首降 b 小调前奏曲极具炫技性效果,备受众多 钢琴演奏家喜爱,除了作为整部《前奏曲》之一被演奏外, 也经常被单独抽出作为音乐会的热门加演曲 目 。本曲演 奏时间通常在 1 分钟左右,但因速度极快,算得上是肖邦整部《前奏曲》中音符数量最多的前几首之一 。不同于其 他文章从演奏技巧方面对肖邦《前奏曲》作品 28 号第16 首进行分析,本文将声部引导作为主轴解析该曲 。

一、曲式与风格概述

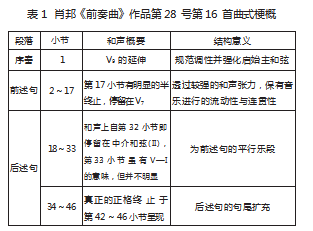

本曲为降b小调,2/2 拍,一 段 体 曲 式 结 构,速 度 标 示为热烈的快板 。全曲主要由序奏(1 小节)+ 前述句(16 小节)+ 后述句(29 小节)三部分构成(见表 1)。除了第 1 小节的序奏外,全曲在绝大多数情况下均维 持 同 样 的 音 型模式: 右手部分是由 16 分音 符 的 音 阶 所 组 成 的 急 速 音 群 主 题 旋 律, 左 手 部 分 则 保 持 切 分 节 奏 的 和 弦 式 伴 奏 。在经历 16 小节的前述句后,音乐进 入 后 述 句:右手主题旋律再次重复,左手伴奏部分则由原有的 单 音 增 加厚度变为八度音,且经随后分解和弦序进 及 双 手 上 行 齐 奏,摆脱原有的切分节奏,促使情绪升温,直至全曲 结 束 高潮 。

第 1 小节可以理解为一个极短的序奏,以强有力的连 续和弦式乐句进入, 充满饱满的交响化效果 。从和声上 看,本小节基本可以视为一 个属九和弦(V9 )的延伸,起着 规范调性(降 b 小调)及强化启始主和弦的功效 。 由于速 度标示标于第 1 小节的双纵线之后, 暗示序奏的速度不必等同于第 2 小节之后的急板,基本上是缓于急板的,甚至也意味着某种弹性速度具备可能性(见谱例 1)。

谱 例 1:肖 邦《 前 奏 曲 》作 品 第 28 号 第 16 首 第 1~8

在简短似雷鸣般的第 1 小节序奏之后, 经延长号稍 稍停顿,呈 现狂风骤雨般音效 的第 2~ 17 小节为本 曲前述 句的部分,共 16 小节 。音乐在第 17 小节有明显的半终止 和声属性 。不同于一般半终止多为属和弦(V)原位的创作 技法,肖邦在此选择用属七和弦(V7 )作 为和声支撑,透过 较强的和声张力,保有音乐进行的流动性与连贯性 。

紧随其后的第 18~46 小节为本 曲的后述句,共 29 小 节,可再细分为两个部 分:第 18~33 小节为前述句的平行 乐段;第 34~46 小节为后述句的句尾扩充 。音乐的和声上 自第 32 小节即停留于中介和弦第 二级(II)上,第 33 小节 虽具备属到主(V— I)的意味,但并不明显 。

本曲第 34~46 小节为后述句的句尾扩充, 真正 的完 全终止直至全曲尾声的第 42~46 小节才出现, 体现了肖 邦针对本曲一气呵成 、步步升温的无穷动音效理念 。

本曲除了第 1 小节的序奏外,在绝大多数情况下均维 持同样 的音型模式:右手部 分 16 分音符音阶所组成的急速音群+左手部分保持切分节奏的和弦式伴奏。这样的关系顽固地持续着,使本 首前奏曲颇具练习曲风格,这也是前 奏曲常见的风格类型之一 。

二、全曲的声部引导分析

本曲右手高声部 主旋律的快速音群虽多由音阶级进 构成,但在音型组成与 运动方 向上极 富流动性与 变化性, 带有即 兴式的奇想,乍看不易从中寻得分析上的着力点 。 此外,音阶素材本 身为许多作 曲家所惯用且共享,常出现 于对比性主题 之间的过渡段落, 性格往往中性化而不甚 鲜明; 故就本 曲而言, 若欲直接由旋律切入动机上的分 析,势将有其困难 。

相对于右手旋律进行上的自由性与即兴感,左手的伴 奏音型相对有迹可循; 特别是和弦衔接之间所产生的声 部 引导决定 了音乐行进 的大体方 向, 也提供主旋律大幅 跳动 、转移的基本框架 。基于左手伴奏音型中的声部引导 所建立的基本框架,再对比右手自由动进 的旋律进行,能 够清晰地从中观察出某些规律性, 不至于迷失在谱面 所 呈现的复杂表象上 。

( 一 )左右手各自之暗藏声部与总体的声部关系

从全曲一以贯之的左手伴奏音型来看,基本上可将其 划分出三个声部:以第 2 小节为例,若将本 小节划分为四 拍(原始为 2/2 拍),第 一 拍的降 B 音即 为低音声部,其后 半拍的 F 与降 D 音则为另外两个内声部 。第 二拍后半拍 的 F 音则应视为回归降 B 音的接应,附属于最低声部,作 为主音的强化,其并不具备独立的低音功能 。

这个基本的伴奏音型除了呈现基本的声部进行关系, 也带动贯串全曲的切分节奏:同样 以第 2 小节为例,第 一 拍(按四拍算)后半拍的音符 数量多于前半拍(正 拍 ),第二拍则在休止符后出现低于其前和弦的 F 音,皆使得后半拍的 分量有压过正拍之势 。这样的切分节奏及其重音 位 置伴随着右手的 快速音 群,在 急促中形成一 种颠簸感,产 生上气不 接 下气的错觉 。这种音 型模式不 由得令人联想 起同为 肖邦创作的《第二钢琴奏鸣曲》作 品 35 号 第 一 乐 章中 第 一 主题的 伴奏音 型(见谱例 2),且 两者 亦同为 降b 小调,颇有异曲同工之妙 。

谱例 2:肖邦《第二钢琴奏鸣曲》作品 35 号第一乐章 第 7~11 小节

再来看肖邦《前奏曲》作品第 28 号第 16 首右手主旋 律部分,虽然初看其呈现单一声部,细看则发 现其暗示两 个声部的同时进行(见谱例 1)。如第 1 小节由降 G 音下行 至 C 音 的 减五 度轮廓,即可视 为 一 个 属 九 和 弦 (V9 )的 两 个声部,分别导进解决到第 1 小节的 F 音 (降 G→F)与降 D 音 (C→ 降 D) —— 其中 降 D 音 的解决还包含两个位置, 第一 大拍(按 2/2 拍算)与第二大拍各占其一 。随后以音阶 式为 主的旋律进行中, 可以观察到 F 音 与降 D 音 均被摆 放在 重要位置:第 3 小节最高音 F、第 4 小节最后回到原 音域的 降 D 音 。第 1~4 小节主旋律轮廓线的几个重要位 置,不难听出其中包含降 G→F、C→ 降 D 这两声部的 线性 关系 。而第 1 小节序奏的必要性,基于声部引导上的存在 理由也因此清晰可见 。设想,假如肖邦将本曲直接从第 2 小节的 快速音 群开始进行创作, 右手主旋律潜藏的 两声 部势将显得缺乏导向,隐晦不明 。

综合笔者前文 分析, 本曲总体的声部关系并 非如谱 面上呈现的左右手各一个声部那般简单, 而是左手三声 部加上右手两声部,一共五个声部的线性立体对位架构 。

(二)前述句的基本声部关系

1.前述句之前半部分

紧随本曲序奏之后共 16 小节的前述句,按和声走向, 可将其以 8 小节为一单元,分作第 2~9 小节为前半部 、第 10~ 17 小节为后半部的 两个子乐 句 。第 一 子乐 句(第 2~9 小节) 的基本和声进行为: 主和弦→ 二级和弦→ 七 级和 弦→ 主和弦(I→ Ⅱ→ Ⅶ→I);就其左手伴奏部分所形成 的 外声部结 构来看则为: 降 B— 降 D 的 三度音 程 (十度音 程)→ 降 B— 降 E 的 四度音程(十一度音 程)→A— 降 E 的 五 度音 程(十二度音 程)→ 降 B— 降 D 的 三 度 音 程 (十 度 音程)(见谱例 1)。

如谱例 1 所示的 这样一个涉及中介和弦( Ⅱ )过渡的 和声进行与声部结 构, 是调性音乐 中 相当常见的一个典 型 。巧合的是,前辈作曲家 J.S. 巴赫创作的《平均律》第一 册第 1 首 C 大调前奏曲尽管与肖邦 《前奏曲》 作品第 28 号第 16 首的 风格迥异,但其声部结 构与和声进行上 则呈 现近乎雷同的 布局: 主和弦→ 二级和弦→ 属和弦→ 主和 弦(I→ Ⅱ→V→I)(见谱例 3)。 历史记载中,多次提到肖邦 深受巴赫多声部复调及和声创作思维影响, 作为 巴赫的 崇拜者,肖邦也经 常研究学 习其创作的键盘作品 。谱例 1 与谱例 3 的 和声 布局关联是肖邦学 习巴赫创作手法肉眼 可见的例证 。

谱例 3:巴赫《平均律》第一册第 1 首 C 大调前奏曲第1~5 小节

上述的声部引导呈现出一个线条上的共同性:两个外声部构成错开的邻音轮廓进行,同时包含两个挂留音运用,透过连续的七和弦,达成张力的延迟与解决 。由此形成的 一个 主和弦和声扩充中张力最大之处在于两声部都移位 到邻音位置,等待回归本位之际 。在巴赫《平均律》第一册 第 1 首 C 大调前奏曲的例子中, 这位于第 3 小节的属和 弦的第 一 转位;在肖邦的《前奏曲》作 品 第 28 号 第 16 首 中,则为第 8 小节的七级和弦原位 。

若把肖邦本 曲右手旋律的声部 考虑进 来, 则第 2~9 小节的整体外声部和声结构应为:降 B— F 的五度(第 2~4 小节)→ 降 B— 降 G 的六度(第 5~7 小节)→ A— 降 G 的 七度(第 8 小节)→ 降 B— F 的五度(第 9 小节);换言之, 右手潜藏最高声部的轮廓即为 F(第 2~4 小节)→ 降 G(第 5~8 小节)→ F(第 9 小节)的进行 。其中降 G 音在第 6~7 小节为协和音,到了第 8 小节则成为不协和的七度音,由 前 3 小节协和音的准备构成挂留 。

从和声节奏视角来看,I→ Ⅱ→ Ⅶ→I 的长度比例相当 值得玩味 。不同于谱例 3 呈现的巴赫《平均律》第一册第 1 首 C 大调前奏曲中和声节奏的平均分布,肖邦在其《前奏 曲》作品第 28 号第 16 首中并未依每 2 小节一换的规律来 呈现这四个主干和弦(I→ Ⅱ→ Ⅶ→I),而是前两个 和声各 占 3 小节,最后的七级和弦(Ⅶ)与主和弦(I)各 1 小节 。加 上 第 6 小 节 与 第 2 小 节 各 自 第 一 拍 右 手 旋 律 之 音 型 呼 应,让人乍听时会误以为第 2~5 小节是一个“3+1”的 4 小 节乐段,从第 6 小节起则为其平行乐段 。换言之,肖邦将 第 5 小节的和声由主和弦(I)变换为二级和弦( Ⅱ ),而右 手的音型模式并未随之跟进 。这样 的一 种处理除 了可以 产生上述句法结构的错觉外, 同时还有益于右手音群的 声部暗示:第 2~4 小节的两个独立隐藏声部──F 音与降 D 音(见谱例 1),自第 5 小节起分别导入降 G 音与 C 音, 但是实际顺序为先呈 现内声部 的 C 音 (第 5 小节右手旋律 首 音 ),稍 后 再 呈 现 外 声 部 的 降 G 音 ( 第 6 小 节 右 手旋 律首音),如 此一来,也让随后的声部 结构与 声 部 引 导 更为清晰 。

上述声部引导上的线性关系,同时也是肖邦音乐创作 中针对动机设计的一个 重要因素 。在其《前奏曲》作 品第 28 号第 16 首中的快速音群中,除了音阶式的进行产生大 量的经过音之外, 最引人注 目 的就是第 2 小节右手主旋 律开始的上下邻音音型:F— C— 降 E— 降 D ,而第 6 小节 右手主旋律开始的音型呼应:降 G— 降 D— F— 降 E,也是 建立在同样 的邻音音型基础 上, 因此第 2 与第 6 小节都 属于单一 和弦内的旋律层次上所构筑的邻音关系 。此外, 肖邦还有更立体的邻音构思: 本 曲第 1~2 小节潜藏于右 手的两个声部进行── 降 G— F(上声部 )、C— 降 D(下声 部),以及第 2~4 小节衔接到第 5~7 小节的降 D— C(下声 部 )、F— 降 G(上声部 ),是和声层次上的声部 结构所形成 的邻音关系(见谱例 1),对和声走向起到关键指引作用 。

以 上 分 析 的 不 同 层 次 之 邻 音 关 系 所 共 同 构 成 的 声 部,精妙呈 现出拉扯的美感 。实际上就动机设计而言,主 旋律的上下邻音关系也可以从另一视角称之为经过音音 型的发展:F— (C) — 降 E— 降 D。如此一来,第 1 小节序奏 中右手最高声部 的下行减五度音阶轮廓(降 G— C),就不 只是一个情 绪上的酝酿或织体上的对比而已; 当中实际 上已蕴含了动机型的暗示:两组下行三度音型── 降 G— F— E 与降 E— 降 D— C(见谱例 1)。

如果以邻音的线索继续观察,本曲第 6~7 小节对第 2 小节主旋律开始的音型呼应也是一种 把邻音关系填进音 阶式进行的动机变形 。至于第 8~9 小节看似贸然 的大幅 度音域跳进,其实并未脱离这几个基本关系:每一拍的高 音部 分皆构成一组倚音关系, 实由先前不完 全邻音的旋 律衍生而来,在此更加剧了和声的内在张力;而铺展 开来看,无论上行七度大跳,还是下行八度大跳,其实还 是 一长串下行音阶转位 。音阶作为动机型的核心,既是作品结 构的单元,又是音乐情感的来源 。音阶上行通常伴随着张 力增加,反之则减;在本曲中 的力度表情记号基本上也合 乎这个自然规律 。最好的 例子呈现于前述句前半部分的 第 8 小节,此处正是音 域最高峰,同时也是和声 张力上 的 高点(见谱例 1)。

2.前述句之后半部分

本曲从第 10~ 17 小节进入前述句的后半部分, 此处 在 右手音 型与和声 节奏上都较前半部分显得单纯 、对称 与工整;就连伴奏音型的切分之感也同样有所收敛 。就和 声方面来说, 第 10~ 17 小节从声部引导来看可将其视为 前半部邻音 关系的 发 展—— 以七 级和弦 (Ⅶ)→ 主和弦 (I)为首的邻音和弦及其模进向前推展 。

就音 域而言, 前述句在前半部呈现的 右手大 范围音 域转移,在后半部被肖邦加以压缩,每小节几乎都在一个 八度之内进行,整个后半部的音 域范围不超过两个八度, 有别于前半部多达三个八度的跨度 。伴随着主旋律音 域 的 压缩, 整个前述句后半部分体现的声部暗示也均在一 个小节内完成,基本上 以该小节的 最低音 为 内声部,最高 音为外声部,例如第 10 小节的 A 与降 G 分别导入降 B 与F。

和声节奏在前述句的后半部分, 除了第 17 小节的半 终止以外,均以每小节两次更换的频率进行,因此纵观 整 个前述句 16 个小节的 和声 节奏,可以发 现其形成 了由缓 变急,再 以缓结 尾的 时 间结 构:而旋律音 域与和声 张力最 高点第 8 小节正好落在 居中位置上, 形成 自然的 波浪走 向 。如此一来,声部引导 、和声 节奏与整个前述句主题的 旋律构造都体现在 音 阶 上 下行所呈现的 张力关 系 上,本 曲的 旋律 、和声 、对 位 、节奏等 方面均可视为 同一个微 观 模型的放大与转化 。

(三)后述句与前述句的对比 、变化及扩充

1.后述句之前半部分与前述句的对比 、变化

本曲 自第 18 小节开始直至 第 46 小节结 尾的 后述句 共分两个部分: 第 18~33 小节为 相应于前述句的平行乐 段;而 34~46 小节则为后半部分的句尾扩充 。后述句与前述句的对 比及变化 除了左手低音 加厚了 低八度的声 响而产生的显而易见的 由强转为极强的力度 增加之外,根本性的部分还是在于和声方面的变化 。

第 22 小节的和声变化,原在第 21 小节仍同于前述句 第 5 小节的 二级和弦( Ⅱ )和声,在第 22 小节转为 降二级 和弦和声, 此处和声低音 的 重降 B 更加强了往下导进到 第 24 小节降 A 的力道解决,连带让和声 由前述句第 8 小 节的 七 级和弦(Ⅶ)转为 属和弦的 性质,功能上 变成 了 第 三级的属七和弦(V7/Ⅲ)。第 22 小节的这个低音上的半音 变化 不 只强化 了和声 的 色彩与下行方向, 也有旋律与句 法上 的 意义: 一方面是从前述句第 6 小节第一拍旋律的 降 G— D— F— 降 E, 变为后述句第 22 小节第一拍旋律的 G— D— 降 F— 降 E, 旋律上 的 降 F 音 也加入这个和声 半 音变化的行列;另一方面,这里正是与主旋律开头 F— C— 降 E— 降 D 相呼应之处,由二级和 声 ( Ⅱ )转 为 降 二 级 和 声(降Ⅱ),正好满足这个句法上 的对称性解释──第 18~ 21 小节为“3+1”的 4 小节构句,第 22~25 小节则为“2+2” 的 4 小节构句 。这个对称性的 产生也可以说是对 前述句 前半部分(第 2~9 小节)中 不 对 称句法的 一 种“解决”,或 者说起到一种平衡作用 。

因为第 22 小节的 降二级和弦(降 Ⅱ )导入了第 24 小 节以降 A 为根音 的七级和弦(Ⅶ),并 随后在第 27 小节正 式进入到三级和弦(Ⅲ),所以也可以将以降 A 为 根音 的 七 级和弦(Ⅶ)视为第三级的 属七 和弦(V7/Ⅲ),这等 于 强 化 了第三级(Ⅲ)降 D 音 的重要性,作为从主到属(I-V)的中途点 。

后述句前半部 分的低音进 行大致为:降 B(第 18~21 小节)→重降 B(第 22~23 小节)→ 降 A(第 24~27 小节)→ 降 G (升 F)(第 28 小节)→E (第 29 小节)→F (第 30 小 节),自 第 30 小节起,和声节奏再次加速,以 五 度 循 环 模 进向前推进 。音型上同样是邻音与经过音的配搭;如果略 去七度上行大跳,此处其实是一连串的音阶下行,由此顺 势进 入句尾扩充部 分,自 第 32 小节后,和 声 就 此 停 在 中 介和弦第二级( Ⅱ )上 。

2.后述句之后半部分的句尾扩充

本曲 自第 34 小节开始进入后述句之后半部 分,此处 音乐承接前半部 分最后的音阶下行, 在左右手织体均保 持较之前乐段更高的速度下前进,并随着音域下移,由全 曲的最 低 音 域 (第 42 小 节 )展 开—— 这 为 本 曲 最 后 的 高 潮迭起,提供了发挥的广阔空间 。

本曲后述句的后半部 分起到句尾扩充功效, 在和声 方 面着重 在导音到主音(Ⅶ— I)的邻音和弦关系上,同时 也有助于主属关系的确立 。此处句尾扩充也包括 一个类 似前述句与后述句的关系:第 34~37 小节为第一单元,具 备完 整的属至主(V— I)的和声进行;第 38 小节到全曲结 束,则是进 一 步延展 的第 二单元,音乐在 第 40 小 节 引 入 含有降 C 音的拿坡里六和弦并移转到高音域, 同时呈 现 织体的改变,为最后的结束做准备 。

本曲始于第 42 小节的左右手齐奏音型,与 后述句前 半部 分最末的双 手齐奏(第 32~33 小节)彼此相互 呼 应 。 这两处音群齐奏, 分别揭示了本 曲最重要的两个 动机特 征:经过音与 邻音,实际上,这两 者在肖邦本 曲的处理 中 已具备“一而二 、二而一”看似不同,实则相同的关系 。本 曲末尾第 42~45 小节都可视为属和声(V)的延展,作 为结束全曲的目标和弦,4 小节的长度布局是有其必要性的 。

三、结语

一般大众对于肖邦音乐的印象多受到其“钢琴诗人” 称号的影响,认为他的作 品长于和声色彩的变化,疏于对 乐曲结构的经营 。深入来看,殊未尽然 。从他的《前奏曲》 作品 28 号第 16 首就可以洞察出, 肖邦是对位处理的高 手,同时也是动机发展 能手,这些精湛的创作技巧很容易 被华丽炫技的外貌与 和声色彩的丰富所遮掩 。 即使肖邦 作 品富有即 兴性与炫技性, 其内在结构的严密绝不容忽 视 。有别于其他以演奏技巧探讨为研究要点的文章,本文 将声部引导作为主轴解析该曲 。综合层面上看,或许配器 方面 不是肖邦的所长,但他对音色的想象力,以及在音色 与结构 、表情之间的微妙关系上,实颇有经营 。当然,这些 就不在本曲的分析所能涵盖的范围之内了 。

参考文献 :

[1]阿诺德·勋伯格著 .作曲基本原理[M].吴佩华译,顾连理校订,上 海:上海音乐出版社,2014.

[2]科尔托 . 肖邦前奏曲演奏指南[M].唐朝 ,雷颢宇译 ,上海:上海教 育出版社,2016.

[3]谢 承 峯 著 . 漫 游 黑 白 键—— 西 方 钢 琴 作 品 解 析 与 诠 释 [M]. 上 海:上海音乐出版社,2018.

[4]朱玫玫 . 肖邦 24 首前奏曲的和声手法 及其表 现 意 义[J].南 京 艺术学院学报(音乐与表演版),2008(02):58-61.

[5]林伶美 .古典与 浪漫前期钢琴前奏曲集之研究—— 历史定 位 与风格演变之探讨[J].关渡音乐学刊,2011(12).

[6]孟颖 . 肖邦前奏曲中的节奏多层性研究[J].音乐艺术(上海音乐 学院学报),2012(01):159-166+7.

[7]张莹 . 肖邦《二十四首前奏曲》创作技法解析[J].音乐创作,2015(11):158-160.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/66270.html