摘要:小提琴独奏曲《新疆之春》诞生于新中国成立后,大批留学音乐家归国,其创作受到大环境的影响,兼具西方演奏技巧的同时又有着浓郁的民族音乐色彩。本文通过对《新疆之春》创作技法的分析来总结其特征,在此基础上阐述其演奏技巧,进而更好地进行二度创作。

关键词:小提琴曲,《新疆之春》,特征,演奏

自古以来,新疆在我国历史上就是古丝绸之路的重要通道,在长期发展中一定程度上促进了西域艺术文化的吸收。后经历中国民族大融合时期,各民族迁徙往来频繁,又有许多俄罗斯人、乌兹别克人、塔塔尔人进入新疆,并留下生活,在发展中逐渐呈现以维吾尔族为主体,各民族大杂居、小聚居、混杂聚居的特点。新中国成立之后,新疆得到了和平解放,经济发展随之稳定,人们对于音乐文化的需求,日益增长,各民族间交流日益频繁,新疆地区的音乐文化逐渐得到了发展。随着越来越多的海外留学音乐家归国以及国内相关专业院校的开设,涌现出了大批优秀的民族音乐作曲家,为了让西方器乐作品能够更快立足于人民群众之中,作曲家大量采用中国民歌的元素创作出了大量的经典之作,例如小提琴独奏曲《新疆之春》就是一部具有浓郁的维吾尔族音乐风格的作品,其乐思流畅,旋律优美,豪爽奔放。融合了新疆维吾尔族音乐浓郁的地域特色与民俗文化、呈现出了鲜明的多民族并存与融合、多元文化兼容与并蓄的特色。本文将以这首作品为例,对其进行分析,从而进一步感受小提琴作品中个性鲜明的民族特征。

一、《新疆之春》的创作特征

《新疆之春》是马耀先和李中汉先生在新疆采风时,被新疆人民热情奔放、能歌善舞深深感染从而创作出的一首小提琴独奏曲。作品受20世纪四五十年代音乐家们普遍创作时对整个社会环境与人民生活表达的真切情感的影响,结合了独特的维吾尔族地域特点与民俗文化,以明快清新的旋律、活泼奔放的节奏、浓郁的新疆维吾尔族音乐风格,让人仿佛置身于葡萄藤下,感受着天山的明媚与动人。它不仅仅是一首乐曲,它更是一段历史的记忆、一种文化的传承、一个民族的情感。它的流传广度不仅仅是因为它的音乐美妙,更是因为它所表达的内容与人们的生活和情感息息相关。

作品共分为三个部分,第一部分主题强劲有力,以装饰音镶嵌的二分音符长音起始,后转入以跳弓演奏的活泼跳跃的节奏音型,继而出现流畅华丽的连弓演奏。中段先后从D大调转至A大调,和弦的演奏具有浓郁的舞蹈性旋律,以表现人们跳起欢乐的手鼓舞的情景。音乐进入高潮后,引入了一段华彩乐段,接着进入主题再现的第三部分。曲尾采用三小节的核心音调构成乐曲奔放流畅、潇洒自如的旋律线条,具有鲜明的维吾尔民族音乐风格。每一个音符都饱含着新疆的韵味,每一声琴弦都诉说着草原的故事,生动地描绘出新疆人民幸福美好的生活图景。

(一)旋律

《新疆之春》这部作品的音乐旋律的整体走向可以由“欢乐优美的故事诉说”“活泼跳跃的歌舞庆祝”“幸福生活的灿烂延续”三部分组成,每一个部分的旋律又是通过不同的节奏与音符勾画的。

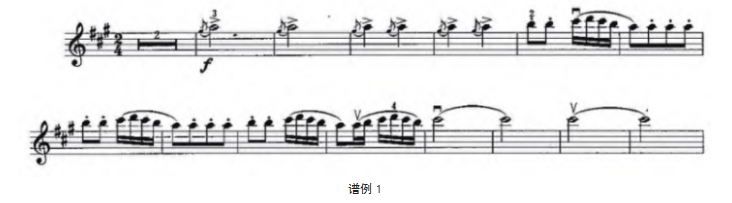

乐曲的开始部分,旋律以一个强有力的主题开始,采用连续6个前倚音的装饰音从两拍加速到一拍(谱例1),将强劲的旋律逐步推进,仿佛描绘出新疆广袤的土地和壮丽的自然风光。随着音乐的进行,音乐转入以跳弓演奏的活泼跳跃节奏音型。乐曲的中段,旋律先后转至D大调与A大调,调性的转换使得音乐层次更加丰富,双音配合跳弓的演奏,加上舞蹈性的节奏和旋律的融入,进一步增强了旋律的张力和表现力,刻画出了新疆人民在春天里跳起欢乐的手鼓舞的场景。乐曲的高潮部分,旋律引入一段以左手拨弦、和弦以及快弓奏法交替出现的华彩乐段。使得整个乐曲达到了高潮,旋律的速度和力度都达到了顶峰。此时,音乐变得更加激昂和热烈,仿佛是人们在春天里尽情地欢歌和舞蹈。在乐曲的尾声部分,旋律出现了三小节的核心构成的主题再现部分。这部分旋律简洁而有力,意犹未尽,与乐曲在再现部分达到了完美的统一。总的来说,《新疆之春》这首小提琴曲以鲜明的民族音乐特色和丰富的情感内涵,展现了新疆春天的独特景象和风情。通过对其旋律的分析,我们可以更加深入地了解这首乐曲的内涵和魅力,同时也能够更好地欣赏和理解新疆民族音乐的特色和风格。

(二)节奏

新疆地区的音乐节奏与其得天独厚的地域、民风民俗以及方言发音等,都是有着千丝万缕的关系的。在新疆地区的音乐作品中,由于当地人们在语言表达时总是将重音落在最后一个音节上,导致当地很多口头创作的民歌都常采用附点、切分、弱起等特殊的节奏型。这类节奏型在新疆地区民歌中常常出现,例如:塔吉克民歌《阳光照耀着塔什库尔干》《花儿为什么这样红》以及本文分析的维吾尔族民歌《新疆之春》也是以切分节奏以及附点节奏为主体构成的一部作品,而切分节奏在B乐段中呈现最为突出,这类新疆地区特色的节奏结合跳弓与拨弦的演奏(谱例2),更加凸显了整部作品的民族地域性。在演奏时则需结合弓法,合理分配弓段,短促有力地将八分音符演奏出来,特别是分弓演奏时,重拍的呈现是我们需要注意的,缺其则缺了音乐中民族韵味。

(三)变化音

在新疆维吾尔族音乐中,变化音的使用也是常常出现的。变化音指在音符前临时加上升高或降低符号,增高或降低本音的半音。在早期新疆地区的发展与融合的历史进程中不断吸收了俄罗斯、印度、波斯、阿拉伯等地的音乐的部分音乐风格,也有研究认为西亚的波斯音乐是维吾尔族音乐众多源头之一,现在新疆地区常采用变化音的形式构建增二度音程,但往往这种小调式中常出现的音程关系,在维吾尔族音乐中则常出现在大调式音阶中,这样的创作手法使其作品呈现出了浓郁的西域特色。《新疆之春》的创作则采用了这样的创作形式,既保留了新疆地区民族音乐的特征又融入了西方的基础和声技巧,采用了大量的变化音,例如:#1、#4、#6、b7,这些变化音大都出现在音阶式的旋律中,其中以A乐段的变化音最为突出,第一遍做原位演奏,第二遍向上滑动半音。在演奏时讲求音高的准确性,小提琴的把位及指位都有固定的音程关系,我们可以通过压指的方法,用相邻的二度音辅助我们找准变化音的音准。这些变化音的出现极大程度地丰富了作品的音程关系,使音乐色彩更加丰富饱满,这样的演奏可以更准确地演奏出变化音,突出其浓郁的维吾尔族音乐色彩。

二、《新疆之春》的演奏技巧

《新疆之春》是一首短小精炼的小提琴作品,深受大众的喜爱,并常常作为独奏曲目在各类活动中演奏。整首作品的曲式结构可以划分为“A+B+A”的带再现的单三部曲式,作品的中部与呈示部、再现部就构成了A大调与D大调的转换,和声创作较为简单。这部作品中采用了下属调性的转换。

(一)装饰音

《新疆之春》中分析的装饰音包含倚音、颤音。前倚音这类装饰音在维吾尔族音乐中较为典型的一类节奏型,常被用来模仿骏马奔腾时的步伐。作者在创作时,前倚音频繁运用在第一乐段大切分的节奏型中,开篇即采用了四小节含有前倚音的装饰音,前两个小节的二分音符向后发展时逐渐递进为每小节两个四分音符,节奏由舒变密,结合马步的节奏,开篇就为我们带来了一幅维吾尔族人民骑着骏马驰骋草原的恢宏场景,在演奏时为了更加贴合维吾尔族的地域特点及生活习惯造就的豪迈性格,左手要突出手指的灵活性,E弦上的三指需抬高利用手指惯性将指尖打在琴弦上,发出弹性饱满、恢宏而有力量的声音,结合作品的舞曲风格,重音应强调在本体音符上。

颤音,常用缩写(tr)标记,表示在本体音符的基础上与上方构成二度音程关系的音符保持高频率的交替演奏。在维吾尔族音乐中也是常出现的一类装饰音,颤音使得音乐更具有舒展性歌唱性。这类装饰音在《新疆之春》共出现五次,华彩乐段出现一次,多采用在高潮旋律之前,用较长的颤音为后面情绪的递进、速度的转换做铺垫,最为典型的则是颤音在A乐段结尾处大量采用,结合这里出现的a tempo(回原速),为衔接B乐段活泼欢快的氛围做预示,为推动音乐情绪的发展奠定了重要基础。随乐思的紧密发展,后采用具有舞蹈性的短促颤音,生动展现了新疆维吾尔族人们热烈欢舞的样子。颤音与倚音在演奏时有异曲同工之妙,都是以本音为主体,围绕时值大的音符展开。演奏时,同样需要左手手指的高抬后迅速落下,与倚音把不同的是手指需保持高频率的连贯重复直至本体音符时值演奏结束,多出现在有较长时值的音符之上。

(二)跳音

维吾尔族音乐多采用歌舞律动与民间音乐相融合的形式,造就了旋律节奏极强的民间歌舞曲风格,因此作曲家在创作维吾尔族风格作品中也包含了丰富的舞蹈元素。《新疆之春》中除了装饰音以外,出现大量的跳音,这类跳音模仿了维吾尔族歌舞音乐中灵活的舞步,用跳音的形式为我们展现了维吾尔族足尖上的故事,维吾尔族人民的“春天”来了,人民内心的喜悦与激动,载歌载舞一片欢腾。跳音在演奏时对右手运弓的技巧要求更高,想要演奏出灵活且有弹性的跳音,首先需要右手稳定握住琴弓,以大拇指、食指、小指三根手指构成稳定的三个点,手指呈弯曲的状态握住弓,其次下弓时手指力量主要集中在食指,上弓时手指力量后移主要集中在小指,最后呈现跳音时,多半采用上半弓演奏,弓毛需要离开琴弦结合右手自然下垂的弹力,使弓弹跳起来。在这部作品中的跳音多配合紧密的节奏型呈现,因此,在演奏时需采用快速跳弓,由手腕和小臂动作控制的。例如:B乐段中跳音多标记在双音上,演奏时可以先用分弓练习和弦,听觉上需呈现出双音的效果之后,再加入跳音,以右手小臂力量为主的灵活性运作,相比与下弓,上弓的运作更为主动一些。原本就层次色彩鲜明的和弦,再加上跳音记号,使整首乐曲的情感更加丰富,最后配合上crescendo(渐强)记号,在一阵急促的和弦中结束B乐段进入华彩乐段,跳音的最后一次呈现是在再现音乐段的结尾处出现的,在快速跳弓下的十六分音符连接长时值的颤音演奏,气势恢宏终止感强烈!

(三)拨弦

拨奏,多用于活泼欢快的乐段中,常用缩写形式“pizz”标记,《新疆之春》中的拨奏共出现了两次,B乐段是第一次呈现也是作品中的主体部分(谱例3),相较于前面跳弓的技法,拨奏与之相同烘托了B乐段的活泼欢快气氛,与之不同的则是拨奏技法整体音区较高与低音区的跳弓形成鲜明对比,旋律起伏有跳跃感。演奏时需先调整持琴姿势,将大臂平行于琴面,多数采用右手除拇指外的四根手指在琴弦上弹拨,有时也可用左手的小指,朝琴的右下方,快速弹拨,使琴弦振动发声,一般含有拨奏记号的音符时值较为短促。为使和声音效更加饱满浑厚,右手可大幅度向下进行拨奏两音。作品中,作者用这种拨奏的形式模仿了新疆的民族乐器冬不拉,同一乐句重复拨奏两次配合新疆地区语言重音落在最后一个音节上造就的特色切分节奏型,营造出了浓郁的维吾尔族音乐轻快自由的韵味。第二次呈现是在华彩乐段,以司徒华城改编版本为例:在一小节音阶式音符过度后,拨奏出现,谱例显示后四小节需拨奏每组音型的第一个双音,因此我们可以用左手的小指向上挑拨同时奏响两个音,华彩部分无钢琴伴奏,速度较自由,节拍的稳定、弓法的连贯以及音色的清脆,也是需要我们仔细处理的问题。作者采用维吾尔族音乐语言向我们展现了新疆人民繁荣昌盛的幸福生活。

三、《新疆之春》的二度创作

《新疆之春》这首具有浓郁民族色彩的小提琴作品,在创作中融入了大量民族音乐素材。然而完美的演奏是由乐感和技巧组成的,这些技巧的完美呈现都离不开左右手的配合,音色的好坏直接地影响着观众的听觉体验。为更好呈现出演奏效果,我们需遵循音乐语言的引领,第一部分开篇标记的音乐术语Allegro(快板)表示快速的意思,提示我们演奏时需呈现此乐段的欢快优美,随之往后在A乐段的结束乐句中出现的a tempo(回原速)为我们演奏该乐曲做牵引,预示着情感即将出现的变化,并为B乐段开篇的Allegretto(小快板)的音乐情感做铺垫。表达这些情感除了左手的处理,右手拉弓的技巧也格外重要。当我们对整首乐曲适当加入情感理解、技巧分析等二次加工,这首乐曲方能完美演奏。

结语

《新疆之春》这首典型的具有浓郁维吾尔族音乐特征的小提琴作品,结合西方的音乐创作技巧同时,曲式结构上也采用了中国的传统音乐结构,使得作品既有维吾尔族的音乐特色,又具有中国音乐的韵味。这一时期小提琴作品的创作大多都紧跟“多融入民族音乐素材”的脚步,通过西方器乐将中国的文化与风俗、人文与情怀表现出来。本文通过对《新疆之春》的节奏、调性、变音记号以及音乐语言符号的分析,发现其创作具有浓郁的新疆维吾尔族音乐特点,在演奏技巧上,这首曲子没有过于高深困难的技巧,听起来却情绪饱满,通俗易懂,刻画了新疆维吾尔族人民幸福生活,反映了新疆人民欢欣、酣畅的生活情趣。这部作品,不仅因其美妙的旋律而广为流传,更因为它所传递的情感与时代相呼应。它见证了中国音乐的发展,也见证了人们对美好生活的向往与追求。在今天,这首作品依然在人们心中占据着重要的位置,它的旋律和情感依然能深深打动人们的心灵。

参考文献

[1]陈习.20世纪中国小提琴音乐中的民族因素——关于风格类型、素材运用和生活等方面的研究[J].星海音乐学院学报,2007,(03):72-78.

[2]车行远.浅谈中国小提琴新疆风格乐曲的特点[J].音乐时空.2010,(01):88-90.

[3]梁红玉.新疆伊利维吾尔民歌的传承及历史文化特征[N].新疆艺术学院学报.2016,(03):14-17.

[4]杨叶.新疆维吾尔族民间音乐研究现状与前景思考[J].新疆艺术学院学报.2017,(06):38-45.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/80224.html