摘要:拉赫玛尼诺夫是浪漫主义末期的作曲家,同时也承接着近代音乐的发展,拉赫玛尼诺夫的作品不仅有传统音乐的结构,也有一些新潮的近现代技法的加入,他对传统技法进行创新得到了新的音响效果。笔者从中选出了一首具有代表性的前奏曲(op32no10)从它的创作背景入手,对创作特征与曲式结构,演奏方法进行详细分析。国内对拉赫玛尼诺夫前奏曲音乐特征的分析多是一套完整的前奏曲,对此首作品的详细分析较少。这是拉赫玛尼诺夫前奏曲意境美的代表作,具有拉赫玛尼诺夫独特的色彩性和声语言,深刻的抒情性,鲜明的画面性,浓厚的悲剧性。这首曲子被称为回乡之路,全曲处处弥漫着作曲家离乡之后浓郁的乡愁情怀。

关键词:拉赫玛尼诺夫,前奏曲,音乐分析

一、拉赫玛尼诺夫生平及其艺术创作概况

(一)生平

谢尔盖·瓦西利耶维奇·拉赫玛尼诺夫,俄罗斯作曲家和演奏家。于1873年出生,被沙俄授予“自由艺术家”称号。他出生在贵族,他高大,强壮,有着清晰的外表和冷酷的眼睛。他的祖先(Akadi Rachmaninov)是摩尔达维亚公国的贵族,也是约翰·菲尔德的门生。他的母亲卢波夫是一位将军的女儿,也弹了一架好钢琴;他的父亲(瓦西里·拉赫玛尼诺夫)是俄国皇家禁卫军某团的军官,也是业余琴手,由于他父亲不上进的态度和懒散的生活,拉赫玛尼诺夫家族从此从富裕落到一贫如洗的地步。

拉赫玛尼诺夫身处浪漫主义时代的后期,同时也受到了近现代作曲技法的冲击,因此他的作品是具有多种色彩的,不过拉赫玛尼诺夫的作品最迷人的还是他的抒情性,悲剧性。因为拉赫玛尼诺夫始终认为情感是创作的第一位,磨难是他的财富,是他创作的精神源泉,使他的作品更加辉煌,没有经历过痛彻心扉的哀愁,哪能悟出人生真谛,迸发出无限灵感。拉赫玛尼诺夫曾经说过:“我感到我在创作时要比什么都不做时更加强大,我表现的不仅是音乐的美,更重要的是一种精神,一种信仰,一种爱,是我的一生。我的祖国在俄罗斯,我的作品里表现了我对祖国的所有情感。我会祈求上帝,让我的创作一直陪伴我一生。”[1]由此可见,拉赫玛尼诺夫的作品写的就是他的人生,透过这些音符仿佛可以看到一个鲜活的拉赫玛尼诺夫跃然而来。

(二)艺术创作

在拉赫玛尼诺夫(Rachmaninov)很小的时候就能够为艺术歌曲配以钢琴伴奏。由于他惊人的天赋,他的家人很快就到圣彼得堡寻找一位优秀的钢琴老师(Anna Onazkaya)。

1881年末,进入圣彼得堡音乐学院学习钢琴。而后他经历了家族的没落,父亲的出走,亲人的去世,他开始逃学。圣彼得堡的不快乐生活使拉赫玛尼诺夫未能通过学校考试,并可能被学校开除。

于是他的母亲找到了谢尔盖的堂兄亚历山大·西洛缇(李斯特的徒弟),他的堂兄为他介绍了莫斯科音乐学院的尼古拉·兹威列夫。

1885年,在堂兄的引荐下,他进入莫斯科音乐学院,拜入兹维列夫门下进行系统性训练。

1887至1888年这段时间,他写了第一批作品。比如他的第一个原创管弦乐《d小调的谐谑曲》。

1889年,拉赫玛尼诺夫的同学鼓励他把注意力转向作曲,但兹维列夫不同意。他只想把拉赫玛尼诺夫训练成演奏者。由于两人之间的种种误会发生了激烈的争吵,之后拉赫玛尼诺夫离开了兹维列夫的家。

1891年,7月6日他在家乡完成了《升f小调钢琴协奏曲》(第一钢琴协奏)献给了他的堂兄西洛蒂。

1892年3月,他完成了歌剧考试,花了15天以最高分的成绩完成了根据普希金的史诗《吉普赛》改编的歌剧《阿莱科》,因此他的老师兹维列夫祝贺他并赠予自己的金表,而后拉赫玛尼诺夫以优异的成绩从莫斯科音乐学院毕业。

1892毕业之后,他完成了《升C小调前奏曲》(op.3no.2),这首曲子至今广为流传。

1893年10月25日柴可夫斯病逝,拉赫玛尼诺夫在当晚写下了第二首挽歌三重奏,柴可夫斯基是拉赫玛尼诺夫非常崇拜的作曲家,他的离世也使拉赫玛尼诺夫伤心欲绝。

1895年,他创作了他的第一首交响曲《d小调第一交响曲》,然而1897年3月的首演却使他面临了创作生涯的滑铁卢,在大概三年的时间里,他萎靡不振,处于倒退的状态。直到1901年,因为第二钢琴协奏曲的成功,他才走出阴霾重回巅峰。

1906年2月,俄罗斯陷入混乱,他前往意大利在德累斯顿避难,这期间创作了他的第二交响曲(1906-1908)。

1908年夏季,他在伊万诺夫卡写完了《第三钢琴协奏曲》,1909年在美国首演。

1918年底,他去了美国,带着妻子和女儿搬到了纽约并签约了斯坦威。他在4个月的时间里为了宣传了这款钢琴,进行了40场钢琴表演。

从1919年开始,他与Victory签订了录制他的钢琴作品的录音合同。从此拉赫玛尼诺夫一家人的生活得到保障,开始富裕起来。

1923年,他终于完成了献给俄罗斯作曲家梅特涅《第四钢琴协奏曲》。

1931年1月,由于拉赫玛尼诺夫发文攻击苏联政府,苏联政府禁止其作品和所有演出。霎时间他成了“人民公敌”。

1934年《帕格尼尼主题狂想曲》创作完成,也许这部作品他费尽心思,之后他的健康状况恶化,但他仍在巡回演出以维持生计。

1942年到1943年,近70岁的拉赫玛尼诺夫身体情况全面恶化,但他依旧进行着大量的巡演。

最终拉赫玛尼诺夫于1943年3月底早上在美国家中因癌症去世,享年70岁。

拉赫玛尼诺夫早年破碎的家庭与创作道路的坎坷也决定了他创作的特征,生活中的苦难使他更强大,磨难给了他无数灵感。虽然最后这位伟大的作曲家演奏家最终病死他乡,但他给我们留下的许多优秀作品,同时深深地影响着后来的作曲家。

二、前奏曲Op.32No.10音乐分析

(一)创作背景

拉赫玛尼诺夫的这首曲子创作于1910年的9月6日,当时正处于他的创作巅峰,同时也在进行繁重的国外巡演。根据出版商:RayAlston记载:和交响乐诗《死亡之岛》一样,作曲家最喜欢的这首前奏曲是受到了瑞士象征主义者阿诺德•勃克林的画作《回归》启发,在一个神秘的秋季,穿着红色军装的男人期待回家。也许是这幅画勾起了拉赫玛尼诺夫孤身在外巡演的思乡之情,故而写下了这首曲子。

(二)主要创作特征

拉赫玛尼诺夫这首前奏曲的创作特征主要体现在他独特的色彩性,生动的画面性,深刻的抒情性,浓厚的悲剧性。

首先独特的色彩性,拉赫玛尼诺夫很擅长用色彩性装饰和弦,他用和弦色彩的强烈反差与对比造成听觉上的特殊效果,以此来加强旋律的色彩性。同时他还在曲子里运用了附加音符与四度叠置的创作手法,使其更加丰富多彩。

二是生动的画面性。虽然拉赫玛尼诺夫的前奏曲没有添加标题,但总能让人感受到明确的音乐主题内容,使人联想到丰富的音乐色彩画面。[2]1909年,拉赫玛尼诺夫看到阿诺德的油画《亡灵之岛》大为震撼,写下了交响诗《亡灵之岛》。这首曲子把画中低矮的云层,阴沉的天空,充满岩石峭壁的孤岛,以及漂浮的小船刻画的死亡孤独的气氛描绘得淋漓尽致。引发了人们对死亡的思考。1910年的秋天他再次受阿诺德•勃克林的油画《回归》影响写下这首《回乡之路》,开头小调的暗淡感,三连音式绵延悠长的旋律,似秋天的落叶,营造出淡淡的忧伤,像是游子在诉说对家乡的思念,中段大段的和弦的一排排像潮水般急切涌来,表达了游子归乡的迫切,而后经过一大段落的华彩进入再现,流动自由的节奏,加上大小调的交替的和声处理,最后在一声声叹息中结束全曲。

第三是深刻的抒情性,拉赫玛尼诺夫偏爱伤感性的音乐风格,他擅长运用气息悠长的旋律线条和扣人心弦的力度记号抒发自己的情感,他的音乐中充满美妙的旋律气息悠长、自然质朴、感情充沛,几乎超越了所有同时代的人。[3]在写这首曲子之前他经历了几年忙碌的巡演,在外的漂泊使他对祖国的感情更加深刻,作曲成为他的精神寄托,所以拉赫玛尼诺夫在这首曲子中抒发自己内心深处的无尽情感,流畅的线条,优美的曲调,深沉的气息无不诉说着他的思念。

第四是浓厚的悲剧性,拉赫玛尼诺夫悲剧性特质的形成与其生活的时代、环境等各方面因素是密切相关联的这些因素时时刻刻地左右着他的作品风格。[4]他的出生预示着家族的没落,家庭的不幸福使他的童年生活鲜少有快乐的时候,进入音乐学院后艰苦的学习生活也较为枯燥乏味,毕业后不过几年便遇上了创作生涯的滑铁卢,年仅二十多岁的他因此也患上抑郁症,整日消沉,即便是托尔斯泰也未能把他从泥沼中拉出,所幸心理医生治好了他。随后他也进入了创作高峰期,但是迎面而来的却是俄国的政治动荡,生不逢时,正值壮年的拉赫玛尼诺夫只能带着妻子孩子远走他乡巡演维持生计,但是拉赫玛尼诺夫是有家国情怀的作曲家,身处异乡的他也只能把情感寄托于作曲之中。苏联的建立也是他心中的痛,最终病逝于美国,落叶没有归根。正因为有了这些不同寻常的痛苦遭遇,才形成了拉赫玛尼诺夫的“俄罗斯忧伤”式风格。

在他的作品中可以看到他肆意挥洒他的情感和情怀。在这首前奏曲中拉赫玛尼诺夫先是用暗淡的小调和缓慢的节奏定下旋律基调,基本集中在中音区的旋律也为全曲增添沉重感。开头运用弱起的弱音进入,和弦的二度进行营造悲伤的气氛,摇曳不定的复合式节奏和犹豫不决的连续弱进使整个呈示部弥漫着忧伤的情绪,而后复杂的和弦结构烘托出沉重感,渐变的力度使情绪层层递进而后进入高潮,纵横交错的织体层次加上跌宕起伏的琶音结构使旋律进一步升华,在拉赫玛尼诺夫的心灵深处,“钟声”是他无法释怀的情怀[5],所以最后使用了拉赫玛尼诺夫特有的悲剧性钟声结束全曲。拉赫玛尼诺夫作品的悲剧性色彩形成也受到了他崇拜的作曲家柴可夫斯基的影响,但是拉赫玛尼诺夫的悲不同于柴可夫斯基的悲,这种悲剧性色彩是拉赫玛尼诺夫独具一格的音乐风格。

(三)曲式分析

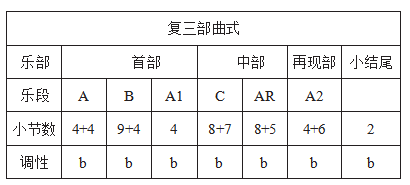

这是一首由复三部曲式写成的作品,b小调,4/4拍。全曲共分为三个部分:首部、中部、再现部,以下为曲式分析图示:

如图所示,这首作品的结构较为规整,调性较为简单,为标准的复三部曲式。全曲共分为三个部分和一个小结尾。

首部(1-21):首部是一个再现的单二部曲式,主要调性为b自然小调,4/4拍。A段是从1-8小节,可分为4+4的平行乐句。如谱例五所示;全曲的主题动机是:下属和弦或属和弦夹以主和弦这样上四、下五的结构,再以三连音的节奏形式组合而成。全曲是自然调式风格,在后面的陆续发展过程中,其主题动机呈现出多维调式空间,其调式中心音的位置不断游移,色彩不断变化,体现了拉赫玛尼诺夫独有的色彩性。例如:刚开始弱起小节的和声是b自然小调的下属和弦夹以主和弦,然后第一小节的最后一拍则呈现出e自然小调的属和弦夹以主和弦的特征,在后面的发展中,也不断出现这样的和声搭配,使乐曲的调中心不断游移变化。整个A段是乐曲的呈示部分,柱式和弦的织体形式使乐曲较为庄严,而在每个小节第二拍出现的低音声部的对题则使乐曲的和声更加稳定,附点三连音的节奏形式营造出不安的气氛,悲伤凝重的气息扑面而来。这是拉赫玛尼诺夫常用的营造悲剧性的创作手法。

B段是从9-21小节,可分为9+4的结构。前9小节是使用了新的材料,但其结构不太规整,前面的调性还是在b自然小调上,后面就出现了调式调性的游移。前几小节的和声进行主要还是围绕b小调的下属和弦与主和弦进行搭配使用。在第15小节处,调式在G利底亚调上,和声进行是G利底亚的下属七和弦进行到主七和弦。16小节处,以变化重复的形式,使调式转移到G混合利底亚,再回到b自然小调。后面4小节是对前面主题材料的变化再现。从总体结构和派生的材料来看,这一段落的织体跟中部引子的类似。能够很好地导入到中段。其和声结构在最后一小节处,出现了四度叠置的形式,呈现出中部的和声结构的特征。

中部(22-49):中部是一个无再现的单二部曲式,分为C、D两个音群。第一音群为新材料,用于对比。第二音群为A段的展开性陈述,起到加大中部规模和调性回归准备的功能。中部首先经过A1段的引入进入到第一音群:C段。这一阶段的音高构成主要是基于数字低音上方,以四五度叠置的方式构成的三音组。比如第22小节的低音是b,其上方的音组是#f、b、#c。后面都是基于这种方式进行音组构造。第二音群大量使用了首部动机a,采用调内非严格模进,使动机a与动机a的变形穿插在各个声部中。值得一提的是,整个中部除最后的华彩部分一致处于b小调的属持续音上,这为再现提供了良好的和声基础。

再现部(49-61):再现部是一个减缩再现的单乐段,只再现了A段。从材料和和声来看,再现部属于完整再现重复,在此不过多赘述。

小结尾共两小节,材料使用了动机a,此处使用了同主音大小调交替。主要调性还是b小调,但中间使用B大调的主和弦,B大调的主和弦和b小调的主和弦交替使用,丰富了和声的色彩。

总的来说这是一首非常具有拉赫玛尼诺夫创作特征的曲子,他的色彩性画面性抒情性悲剧性在这首曲子中体现得淋漓尽致。全曲忧伤的曲调加上丰富的创作技法,为我们展开了一张悠远宁静充满淡淡悲伤的画卷。

三、前奏曲Op.32No.10演奏分析

(一)节奏

拉赫玛尼诺夫的音乐节奏常常是规整的,在音乐的进行中富有灵活的弹性,与柴可夫斯基的音乐旋律中节奏挤压很快破碎的音乐片段完全不同。[6]拉赫玛尼诺夫在这首曲子中主要采用了双音的旋律加三连音附点的形式,运用了很多延留音,营造出孤寂的气氛。全曲为4/4拍,三连音式的节奏不好弹,开头弱起,中段也有复杂的三连音六连音的节奏形式,所以建议演奏者最好一开始以数小拍子的方式练习,以确保节奏的准确,熟练演奏后再根据自己的感觉进行情感处理。谱例上所写的延留音一定要准确弹奏,相同音附头有连音线的音都需要保持,不然会破坏作曲家刻画的画面感。前一部分的触键不能生硬,双音与和弦需要抓紧,要做到饱满却又轻柔的音色,一定要贴键弹奏。

(二)和弦及华彩的演奏

众所周知拉赫玛尼诺夫的手是很大的,所以对于那些手小的人他的钢琴作品就更难演奏了。

这首曲子的中段由非常多的和弦构成,拉赫玛尼诺夫用一层一层的和弦把旋律推向高潮,所以这一段的和弦一定是沉稳扎实有穿透力的音色,高声部与低声部的和弦要着重突出,切不可漏掉,注意和弦段落也须贴键弹奏,运用大臂的力量,所有的和弦手掌必须牢牢撑住。对于一些够不着的和弦可以采用波浪音的方式弹奏,不过手小的演奏者建议还是避开这类曲子。

华彩段落起增加色彩的目的,这段华彩是一串很长的跑动,要求演奏者有如流水般的颗粒性音色,所以华彩的每个音演奏者都应该先以慢速的方式用饱满的音色练习,以及多练习左右手交替的配合度。

(三)音乐层次的把握

拉赫玛尼诺夫的音乐是非常有抒情性和画面感的,所以要彻底地把音乐的情绪表达出来,需要对音乐的层次有把握,即注意谱面的表情记号。

拉赫玛尼诺夫极擅长用宽广的力度节奏和强烈力度对比,这首曲子的力度范围是pp—f f,也是拉赫玛尼诺夫作品中比较常见的力度范围。全曲开头是p,演奏家需要营造出沉寂悲伤的气氛,在主题动机出现两次后,进入p p,上下浮动的波涛式拍岸的旋律加入,有了一些不安的气息。然后再现主题,从mf一点一点渐强到『逐渐递增情绪,为旋律进入高潮做准备。在这一段中必须突出显示带有重音的和弦,以反映主题。

而后旋律趋于平静进入中段第二部分,这一段复杂的节奏给旋律增添了不安和急切,弹奏这部分时需注意高低声部和弦扎实的音色,突出流浪无助的情绪,之后在一段左手六连音渐强中进入耀眼绚丽的华彩。演奏者在华彩结束后不要着急弹再现,留一点空白给听众回味。

之后再进入再现部,倒数第二小节的两个充满变化音的六连音像是在叹息,最后一个小节使用了两个无限延长的表情符号,刻画出了强烈的留恋不舍之情,像做了一场梦还不想醒。所以在演奏最后几个小节时,演奏者需要深刻地体会作曲家的内心的情感,用缓慢的速度,轻柔的力度刻画出作曲家悲伤思乡之情,最后一个和弦停留久一点,给听众沉溺其中,留下无限遐想。

拉赫玛尼诺夫的这首前奏曲音乐表达和演奏技巧难度都比较大,希望笔者的分析可以为演奏者提供一些理论支持。

结语

拉赫玛尼诺夫生活在浪漫主义末期,承接着近现代音乐。在嘈杂的音乐环境中他依然坚守着他心中的浪漫主义情怀。即便受到质疑他也依旧在磨难中慢慢成长,成为一名优秀的作曲家。同时他也是出色的演奏家,在晚年的大段时光中他依旧活跃在舞台上,为人们带来叹为观止的艺术表演。在政治变迁剧烈的世界环境下,拉赫玛尼夫的音乐水平得到锤炼[7],他音乐书写人生,为后世留下无数瑰宝。

拉赫玛尼诺夫二十四首前奏曲无论从历史脉络、文化成因、音乐本体、风格特征、演奏特点都有他独特的一面。[8]本文主要是对拉赫玛尼诺夫前奏曲作品32中的第10首进行音乐分析与演奏探究,从他的创作背景入手,对创作特征与曲式结构,演奏方法进行详细分析。拉赫玛尼诺夫的这首前奏曲是一首复三部曲式的曲子,不仅有传统音乐的结构,也有一些新潮的近现代创作的加入,他对传统技法进行创新得到了新的音响效果。这首前奏曲中色彩性画面性抒情性悲剧性也是拉赫玛尼诺夫独树一帜的创作风格。限于本人水平,文中难免有不足之处,恳请学者,专家们批评指正。

参考文献

[1]王文娜.拉赫玛尼诺夫《24首钢琴前奏曲》的创作技法研究[D].西安音乐学院,2011.

[2]王惠.浅析拉赫玛尼诺夫钢琴前奏曲[D].新疆师范大学,2013.

[3]焦奕博.拉赫玛尼诺夫224首钢琴前奏曲研究[D].西南大学,2009.

[4]宋彦斌.论拉赫玛尼诺夫钢琴作品中的悲剧性[D].湖南师范大学,2011.

[5]刘芳.论拉赫玛尼诺夫钢琴作品中的“钟声”情节[D].西安音乐学院,2008.

[6]王坚.拉赫玛尼诺夫24首前奏曲研究[D].吉林艺术学院,2012.

[7]刘珣.诚挚,热烈,深邃—解读拉赫玛尼诺夫24首前奏曲[D].湖南师范大学,2013.

[8]崔源.肖邦、德彪西、拉赫玛尼诺夫前奏曲的比较研究[D].河南大学,2011.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/79332.html