摘 要:《维也纳狂欢节》(op.26)是舒曼的一首浪漫主义风格的钢琴作品,演奏时注重作品的风格特点 和表现力的要求。需要准确地把握作品的音乐性和表现力,通过强烈的情感表达和个性化的演绎,展现作品中 丰富多彩的情感和意境。演奏时还需要注重作品的细节和音乐性的表现,通过准确的演奏技巧和表现力,使作 品的音乐旋律和情感得到自然而流畅地表达。

关键词:舒曼,钢琴作品,维也纳狂欢节,音乐特征,演奏实践

引言

舒曼钢琴作品《维也纳狂欢节》(op.26)是他在浪漫时期创作的一部重要作品。本论文旨在探讨《维也纳狂欢节》(op.26)第一乐章的音乐特征以及其在演奏实践中的表现方式。通过对曲目结构、节奏和声、曲调和旋律等方面的分析,我们将理解这部作品的独特之处,探讨演奏实践中的技巧和风格要求。这项研究对于舒曼作品的演奏和理解,以及钢琴演奏实践的发展具有重要意义。

一、关于钢琴作品《维也纳狂欢节》的背景介绍

舒曼钢琴作品《维也纳狂欢节》(op.26)创作于1839年,是他在浪漫时期创作的一部重要作品。这部作品是舒曼为钢琴独奏而谱写的一组乐曲,共包括五首小品。《维也纳狂欢节》的创作背景与舒曼的个人经历密切相关。这部作品记录了1838年舒曼维也纳之行的观感,当时舒曼想把他的《新音乐杂志》迁往维也纳出版,但是遭到梅特涅当局的无理拒绝。为了抗议这种压制出版自由的行径,舒曼把当时象征革命的“马赛曲”放到维也纳狂欢节中,含沙射影地讽刺梅特涅的倒行*施,暗示维也纳将掀起推翻梅特涅政权的革命风暴。在这部作品中,舒曼运用了丰富的和声、曲调和旋律,通过快速的节奏和活泼的节拍,传达出欢乐喧嚣的氛围。他还巧妙地运用了动态和音色的变化,使整个作品充满了魅力和色彩。《维也纳狂欢节》在当时的欧洲音乐界引起了轰动,成为舒曼的代表作之一。这部作品展示了舒曼作为一位杰出的作曲家和钢琴家的才华,同时也为后来的钢琴作曲家和钢琴家提供了灵感和参考。至今,《维也纳狂欢节》仍然是钢琴独奏领域中备受青睐的作品之一。

二、《维也纳狂欢节》第一乐章音乐特征

(一)音乐结构分析

舒曼钢琴作品的音乐特征主要体现在曲目结构与形式分析、旋律特点和节奏处理上。舒曼的作品在曲目结构与形式上具有突破传统的特点。浪漫主义音乐强调个人体验和感情表达,在作品中善于使用形式灵活的体裁,并创造出综合性的曲目结构。他的标题音乐通过富有诗意的标题表达了个人情感,使得听众更容易理解乐曲。这种形式突破和个人表达的特点是浪漫主义音乐的一般特征,也展现了舒曼的现实主义倾向。他的旋律线条充满诗意和韵律,常由二小节、四小节、八小节的乐句构成。以下是对全曲的曲式结构分析:

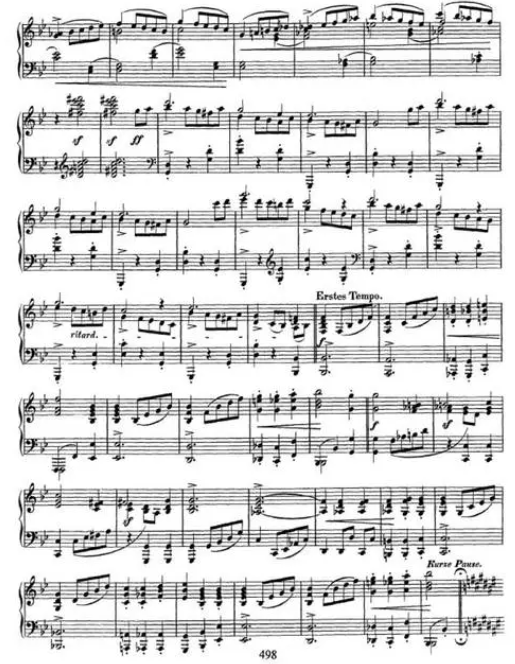

第一乐章采用了回旋曲式作为其基本的曲式结构。主要包含5个主部和5个插部以及结尾,总体描绘了维也纳盛大隆重的狂欢场面,主部是有节奏的壮观的群众性舞蹈音乐,插部中分别体现了旋律歌唱、幽默、深情、热情、欢快的音乐特点。

全曲以降B大调作为主调,调性、和声变化丰富饱满。由强和弦开头,左手八度的稳定支撑,充分体现音乐的热切与欢腾。

第一插部调性转移到了平行小调g小调,有两个极具歌唱特点的声部构成。音乐段落中也展现了舒曼的抒情诗意的性格魅力。

第二插部是降E大调的明朗调性。整个部分由八度柱式组成,并贯穿切分节奏,使音乐起伏连绵,主题旋律左右手交错纵横,极具柔美效果。

第三插部为g小调,回旋曲式结构,音乐旋律乐段重复三次,但每次情绪表现力截然不同,而这也是对演奏者的音乐表达有较高要求,要表现每一次主题出现的音乐性格对比、音色对比。

第四插部调性变化丰富,由升F大调、B大调、升g小调、升c小调、降E大调、降A大调等构成。本乐段主题雄壮、明朗,结构严谨规范,极具进行曲效果。在此乐段中,舒曼把象征革命的“马赛曲”放到维也纳狂欢节中,含沙射影地讽刺梅特涅的倒行*施,暗示维也纳将掀起推翻梅特涅政权的革命风暴。使得音乐不断向狂欢节的高潮推进。

第五插部为降E大调的回旋曲式。音乐似乎又回到轻柔、连绵的主题,然而在轻弱的力度中存在些许颇有意外效果的不协和旋律音,使得音乐似乎朝着不同的方向进行,也为整个第一乐章增加很多鲜活的趣味。尾声是降B大调,是之前素材的结合与发展,也起到总结点睛的作用。

总的来说,舒曼在《维也纳狂欢节》中运用了多种曲式结构手法,使得整部作品既具有多样性和丰富性,又具有统一性和完整性。通过对这些结构的巧妙安排和运用,舒曼成功地表达了他对维也纳狂欢节的情感和印象。

(二)节奏和节拍的运用

通过对节奏和节拍的分析,我们可以更好地理解作品的动感和韵律感。舒曼巧妙地运用了各种节奏模式和变化,营造了丰富的音乐氛围。在快速的舞曲中,舒曼经常使用连续的八分音符和十六分音符,以增加曲子的活力和动感。而在抒情段落中,他则更多地运用了长音符和延长的音符,以表达出柔和和梦幻的情感,例如第一插部的主题。

节拍的运用也是作品中重要的音乐特征之一。舒曼在作品中巧妙地使用了各种节拍模式,如4/4拍、3/4拍、6/8拍等,为作品赋予了丰富的韵律感。通过对不同节拍的运用,舒曼创造了多样的音乐效果,使作品更加生动有趣。在整个作品中,舒曼还经常使用了不规则的节拍和复杂的节奏变化。这些变化增加了作品的复杂性和挑战性,同时也为演奏家带来了更大的技巧要求。在面对这些复杂的节奏和节拍变化时,演奏家需要具备精准的节奏感和灵活的手指技巧,才能准确地表达出作品的音乐意图。

舒曼还运用了重音和切分音型来打破原有的节拍规律。他常常将重音放在意想不到的位置,让音乐产生一种独特的不平衡感,进一步增强了作品的紧张感。比如第二插部的八度柱式部分,整个部分为三拍子,舒曼运

用同音连线的方式,让节拍重音从三拍子节拍重音得到了转移,传统的第一拍重音改变到了第三拍,使听觉感受上多了种分的感受。使得音乐更具有弹性和活力。

除此之外,在第五插部中,节奏与节拍的特点也很有舒曼的个人色彩。整个插部中由二分音符与八分音符柱式和弦构成,连音记号的加入使得整个段落很容易被弹奏成七零八落,而失去乐句的连贯性,在这里需要弹奏者非常关注高声部的旋律音走向,并一再强调流畅和连贯性;

舒曼在《维也纳狂欢节》中也运用了丰富多样的节奏和节拍,展示了他对音乐节奏的敏感和创造力。通过对不同的节奏模式、节拍变化和连续的重复断奏的运用,创造了丰富的音乐效果,使作品更加生动有趣。

对于演奏家来说,准确把握作品中的节奏和节拍是非常重要的,这需要他们具备良好的节奏感和灵活的技巧。只有在理解和掌握了作品中的节奏和节拍之后,演奏家才能准确地表达作品的音乐意图,向听众传递出作品的魅力。

(三)和声特点

在《维也纳狂欢节》第一乐章中,舒曼巧妙地运用了丰富的和声语言,使作品更加丰富多彩。整个乐章的和弦结构多样,如二度、四度、五度等。这些和弦的运用,为音乐增添了一种不和谐、紧张的戏剧色彩,与狂欢节的主题相得益彰。

在第二插部中,八部柱式的和声色彩中融入了很多不协和的音程或减七和弦等,使旋律中更具有了疑问感和不确定性的语气。除此之外,在这一插部中,舒曼还使用了和声上的对位和声的交错。他通过对位的运用,使不同的声部在音乐中相互呼应和交织,创造出丰富的音乐纹理,左右手的内外声部线条交相呼应,如同对话一般,这也增加了作品的复杂性和变化性。

在第四插部中,舒曼同样运用了丰富的和声变化。本插部之所以能成为全曲的高潮段落,不仅是在力量运用、情绪烘托为第一乐章较重部分,还有和声调性的不断转变,使得这一段落尤为重要。先从升F大调开始的两乐句,和声效果明亮、奔放,重音加入使得乐句荡气回肠,狂欢场面映入眼前。紧接着便是B大调,力度使用要稍弱,转而即降E大调,推动音乐向主题句进行,直到出现了降A大调的出现,非常稳定的和声效果,“马赛”主题句呼之欲出;之后回到最开始的降D大调作为过渡衔接,继续进行到F大调的结束句段落,长琶音的一气呵成给整个插部的辉煌画上了圆满的终止,最终结束在降B大调两个f力度的主和弦上。

在第五插部中,舒曼也在和声进行中频繁使用变音和弦、离调和弦,例如副属和弦、重属和弦、副导和弦等。这些变音和弦不仅丰富了音乐的色彩,还加强了音乐的动力感,使音乐更加富有张力;而离调和弦的使用,打破了传统的和声进行,为音乐增添了一种独特的和声效果。

对于演奏家来说,理解和掌握作品中的和声特点和声变化是非常重要的,这需要他们具备良好的和声感觉、敏锐的听觉能力和丰富的理论知识。只有在理解和把握了作品中的和声特点和声变化之后,演奏家才能准确地表达作品的音乐意图,向听众传递出作品的魅力。总之,舒曼在《维也纳狂欢节》(op.26)第一乐章中运用的和声特点,既富有创新又具有强烈的艺术表现力,充分展现了狂欢节这一主题的热烈、激情与活力。

(四)曲调和旋律的创作特点

在舒曼的钢琴作品《维也纳狂欢节》(op.26)第一乐章中,他巧妙地运用了各种曲调模式,如明快欢快的主题、柔和抒情的主题、忧郁悲伤的主题等,使作品具有丰富的情感表达。通过不同曲调的运用,创造了多样的音乐氛围,使作品更加生动有趣。例如插部一的歌唱主题。这些旋律创作具有独特的音乐韵律和个性化的风格,常常具有强烈的表情和感染力,使人产生共鸣和情感共鸣。

主部主题的曲调采用了降B大调,表现出一种德奥田园诗的气息。这个主题在全曲中扮演着重要的角色,确立了音乐形象,并引导了音乐情绪的发展。它所展现的正是节日的欢腾气氛和热烈的舞蹈场面。

在第二插部中采用了弱起,并运用跨小节的同音连线,以此将重拍上的音拿掉,使这一插部与前后主部的欢腾气氛形成鲜明对比。这种跨小节的同音连线给作品带来了更多的不安因素,带有谐谑曲的特征。

在整个乐章中,舒曼还经常使用了旋律的重复和变奏。通过旋律的重复,他使作品具有统一性和连贯性,同时也增加了作品的独特性和魅力。而通过旋律的变奏,他为作品增加了更多的层次和变化,使作品更加丰富多样。

在第三插部中,高音声部双旋律形成两个声部层,中声部乐曲的旋律线条起到支撑和装饰作用,使音乐层次分明,富有弹性。

同时,他还通过和声的变化,使旋律在不同的和弦进行之间变化,增加了作品的复杂性和变化性。通过运用不同的曲调和旋律变化,为作品赋予了丰富的情感表达和音乐特色。对于演奏家来说,准确把握作品中的曲调和旋律也是相当重要,这需要他们具备良好的音乐感和表现力。只有在理解和掌握了作品中的曲调和旋律之后,演奏家才能准确地表达作品的音乐意图,向听众传递出作品的美妙。

三、演奏实践初探

(一)演奏技巧和技术要求

通过对舒曼钢琴作品的音乐分析和了解,对《维也纳狂欢节》(op.26)第一乐章的演奏技术要求体会:

全曲的主题旋律,共出现了5次。左右手由两个坚定有力的柱式和弦开场,要求f力度给予支撑,弹奏时的触键需要果断地断奏,体现高声部旋律音,而踏板的使用在本主题要干净明确。在本主题弹奏时要更考虑整个段落的情绪和性格,为营造出狂欢群舞的节奏感,因此在重音部分也需着重体现。关于本段落八度的弹奏技巧做一些补充,首先在八度与和弦的技巧中,要积极挥动肩部或肘部,而整个手臂的统一,自始至终都是必须的。也就是说,当我们弹奏本段落的八度时,不建议采用手腕挥动动作,而要多注意整体统一协调性。

插部一的弹奏法与之前有明显对比,更注重歌唱的技术体现,这对于演奏者提出更高的手指技术能力,清楚地用连奏弹出每个旋律音,而不能忽略三个声部的层次对比。总体弱的力量中又要体现sf的重音旋律音;内声部仿佛起伏连绵交错纵横的内心独白,这里要非常小心使用踏板,不能造成浑浊的听觉效果。弹奏时的触键需集中在指肚,放松手腕,运用均匀的力量感。

下面对于歌唱式的连音奏法技巧做一些补充,“康蒂连娜”就是优美连贯的“歌唱式”弹奏。首先要能够进行恰当的分句。要根据动机、节奏张弛、连线乃至整个旋律线中情绪起伏形成的语势来确定的划分。其次要妥善处理乐句中的句头、高点和句尾。一般来说,乐句的句头要清晰,让人明确听到乐句的开始;在我们弹奏乐句高点时既不能弱化也不能过硬,要突出地让它圆滑与自然。句尾一般来说都以弱为结束,除非是渐强的乐句。往往在演奏过程中,句尾的处理能显示出音乐感觉与音乐修养,富有美丽的结尾会给演奏增添光彩。再来,心中要唱音乐。弹琴如唱歌,弹奏者要用细腻而饱满的触键音色来奏出美妙的旋律,边弹边唱有时能够让音乐变得更为自然和吸引人。

在插部一中,虽然短短几行旋律,却能够让音色触键与情绪变化不同,也同样对演奏者的技术有很高的要求。这样的歌唱式弹奏技巧有时要反复练上千万遍,处理乐句始末、奏出不同层次地声部对比,控制触键和音色,每项都需要仔细打磨。

第二插部,很容易使弹奏者在练习过程中与第一插部混淆,这里更好地理解为,音乐调性的明亮,降E大调,使得情绪上比c小调的第一插部更为开朗;仿佛置身于田园的明媚阳光。整个乐段采用柱式和弦的连接,富有宣叙调的感觉。演奏上来说,难点在于右手高声部旋律与左手低声部旋律走向的乐句感与对话感。

前四小节左手的八度低音需连贯地表现连音走向,而后四小节要展现高音旋律,用小指小心地勾勒出音乐方向和乐句感。

第三插部所展现的更多是流动的情绪,自由而富有热情和活力,同样由三个声部构成,高声部的附点二分音符长音、内声部八分音符的流动感,以及左手的伴奏支撑。需要演奏者注意的是,本部分多次出现这个旋律主题,要特别区分每一次出现的不同之处,例如力度的对比,触键的深浅,以及情绪起承转合的衔接;切勿弹奏笼统和单一。

第四插部是将整个乐章推至音乐高潮的最精彩部分,开场由16小节的柱式和弦展现极具庄严而隆重的音响效果。节奏上的特点更具有进行曲式的严谨而稳定。这部分由大量的八度和弦构成,在演奏过程中需注意触键时手掌、手腕和小臂要大体成一直线,并与键盘基本平行。第二,小臂要保持稳定。整个手要以腕部为轴心上下动作,这样能够保证演奏的力量稳定,一般音量越大动作幅度也相应变大。第三,要以手腕部为主要发力点。腕部既要用力,又要放松。第四,尤其是小臂要放松,不要用小臂去压琴强加力度。本段落需要的是向上,松弛的断奏八度,需要产生狂欢热烈的音响效果,因此放松尤其重要。演奏中需要多使用由肩膀到手臂的力量传递,更要留意所有突出的重音记号。再接下去进行的多次转调之后,音乐中终于出现了点睛之句,“马赛曲”主题的出现,因此,本乐句要用极强的力量来突出主题旋律。

接下去的就是第五插部,需要注意弹奏过程中出现的大跳,虽是断奏,却要做到乐句的连贯,语句上更不能中断,这里需要注意聆听宏观上的音乐效果,不然很容易弹出“破句”的感觉。最后全曲由荡气回肠的尾奏结束,让音乐结束在充满光明和壮观的情景之中。

作品的尾声结束在一连串炫技的长琶音中,在这里弹奏者需要注意的是弹奏类似琶音段落时如何去运用技巧,首先是大拇指的快速转换。在弹奏时大拇指做得最多的动作就是“转”和“躲”,而这就意味需要提前做好准备才能保证琶音的顺畅。例如在准备转指处,大拇指要提前有所准备,快速的贴到下一个音。第二是手腕的配合,要是琶音大句子要顺畅且连,就需要调动手腕,需要注意的是,手腕一定是随着乐句的趋向性同时进行的,弹奏时需要保持好每一个小节的手的把位;贴键弹奏快速分解跑动的音符;从手腕到手臂应该成为一个整体,要感觉到一个轴心。

(二)演奏风格和表现力要求

对于演奏《维也纳狂欢节》这样的作品来说,首先钢琴技巧是非常重要的。经常出现快速地音阶、琶音和装饰音等技巧性的乐句,演奏家需要具备良好的手指技能,能够准确、清晰地演奏这些技巧性的乐句。第二,音乐的表达和情感的传达也是非常重要的。演奏家需要准确地把握作品中的音乐意图和情感表达。他们需要通过演奏技巧和艺术感觉,将作品中的音乐表达得到最大限度地展现出来。在整个演奏过程中,还需要注意音色的运用和控制。其次,演奏者还需要具备良好的理论知识和声感,能够准确地把握作品中的和声和节奏变化。他们需要通过准确的节奏掌握和声理解,将作品中的和声和变化展现得准确、清晰。这需要演奏者们通过不断地练习和琢磨,提升自己的听觉意识,最终才能向听众传递出作品的美妙。

结语

通过本论文的研究,我们对舒曼钢琴作品《维也纳狂欢节》(op.26)第一乐章的音乐特征和演奏实践有了初步的了解。我们发现这首作品在曲目结构、节奏和声、曲调和旋律等方面展现出独特的魅力。在演奏实践中,掌握演奏技巧和准确表达作品的情感是至关重要的。这项研究为我们更好地理解和演绎舒曼的作品提供了指导。期望未来能有更深入的研究,以丰富我们对舒曼作品的理解和演奏实践的技巧。

参考文献

[1]卫珊.舒曼钢琴作品《维也纳狂欢节》(op.26)的音乐特征与演奏实践初探[D].西安:西安音乐学院,2023,10.

[2]邓歆韵.舒曼《维也纳狂欢节》Op.26艺术特征与演奏技巧分析[J].戏剧之家,2022,(23):3.

[3]时佳.浅谈舒曼《维也纳狂欢节》op.26的演奏技巧与音乐特点[J].戏剧之家,2019,(20):1.

[4]党艺.踏板的运用——以舒曼《维也纳狂欢节》(op.26)第一乐章为例[J].黄河之声,2022,(01):84-87.

[5]朱丽颖.浅析舒曼OP.26《维也纳狂欢节》第一部分[J].剑南文学:经典阅读(上),2019,(10):3.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/79002.html