SCI论文(www.lunwensci.com)

摘 要: 真人主持与虚拟主持的关系判定是高校播音主持人才培养的重要命题,2020 年新文科建设大会的召开为这一命题 提供了研究指南。本文通过对虚拟主持发展历史的梳理,以及对其当前代表性应用的深入研究分析,发现虚拟主持与真人主持 可以且必将合作共存。目前,虚拟主持与真人主持存在三种共存方式,包括克隆式的“平行”共存、互动式的“相交”共存、 价值延伸式的“异面”共存。这也为播音主持人才培养面向虚拟“搭档”带来了诸多启示。

关键词: 虚拟主持,人才培养,新文科

“电视虚拟主持人会取代传统的节目主持人吗?”早在本 世纪初,这个问题就引发了关于科学技术会否取代职业播音员主 持人的热烈讨论。到了今天,除了“虚拟主持人”,我们还能听 到“AI 主播”“智能主持人”“网络主持人”等类似叫法,它 们因技术和呈现的形态差异而不完全等同,但本质都是生发于第 三次、第四次科技革命、数字时代的“数字主持人”。从 2001 年世界上第一位虚拟主持人阿娜诺娃在英国大不列颠岛上诞生, 国内主持行业前所未有的焦虑就宣告诞生了,并势必要开启长久 的忧虑斗争。2016 年, 虚拟主持乘着人工智能的快车卷土重来, 迎来了真正的爆发。它们对传统主持行业的“大军压境”得益于 背后大数据算法、语音图像识别、人机交互、5G 动捕技术等人 工智能技术的强力支撑。艺术赋予虚拟主持人想象力,科技将想 象力可视化。一时间,虚拟主持优势尽显,全行业挤占真人主持 的空间,北京冬奥会期间的部分实时解说、办赛地天气预报、手 语翻译等都有虚拟主持人的身影,足以例证。

一、虚拟搭档:作为工具人的共存

从传媒行业而言, 虚拟主持人的本质是媒介幻化而成的人, 是媒介多元化背景下的一种呈现形态,虚拟人格缺乏自我意识, 人际化传播受限。伦理困境下,有学者提出,人们对主持传播虚 拟人格的接受和喜爱在某种程度上是在寻求一种对现实交往缺憾的补偿。 [1] 虚拟与真实二者将处于长期共存的状态。

(一)平行式共存:克隆的搭档

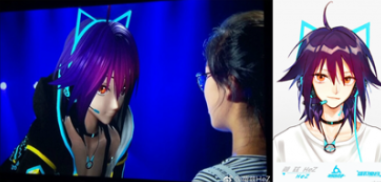

平行式共存强调虚拟主持与真人主持的分工性和同步性。 两条直线平行意味着处于同一平面且一条线和另一条线的轨迹和 运动状态高度相似,可以理解为在同一档节目中,虚拟主持人在 前台出镜,真人主持在后台出声以及支配行为动作。分工是指前 台和后台分工明确,同步是指语言和行为的一致。这种类型的共 存比较常见,在技术上主要依托动捕技术和面部识别技术, “动 捕”即动作捕捉,后台真人主持穿戴可以捕捉其肢体动作的传感 设备,再将动作数据传输至前台虚拟主持,实现前后台动作一致 的效果,面部识别则用于识别后台真人主持的表情形成数据同步 前台。这类共存的主要代表有虚拟主播 ViVi 子涵、央视网小 C、 央视新科娘及其中之人。以 ViVi 子涵为例,前后台主持的共存 在保证高效低成本生成视频的同时,又能实现与观众直播互动, 增进与用户的关系。高效低成本在于前台虚拟主持人的主持环境 并不需要真实搭建,通过 3D 虚拟实时渲染就可以创制出想要的 主持场景,这让 ViVi 子涵时而现身迪士尼给大家拜年迎新春, 时而出席盛会主持国际颁奖典礼,时而闪现青白江区成为城市推 荐官。不过,无论是迪士尼还是青白江区都并非实景,而是科技 与艺术碰撞出的“元宇宙”,ViVi 子涵也因此被称之为“元宇宙女孩”。

(二)相交式共存:互动的搭档

相交式共存强调虚拟主持与真人主持的互动性。两条直线 相交意味着处于同一平面且存在交点,可以理解为在同一档电视 节目中,虚拟主持人和真人主持同台合作,互为搭档。这种类型 的共存难度相对较高,目前并不多见,主要的典型是湖南卫视接 档《快乐大本营》的新综艺《你好,星期六》。在这档节目中, 小漾作为数字常驻主持人,和何炅以及青春见习班的三位实习主 持一起完成整个节目的串联衔接工作。小漾入驻《你好, 星期六》 虽只有一个季度,但表现可圈可点,出场“放电”,离场充电的 方式也比较灵活。小漾参与主持主要是在开场和游戏环节,开场 时担任介绍嘉宾、调解气氛的工作,游戏时主要是负责介绍规则 和做游戏评分等工作。在这些互动主持中, 小漾的人格逐渐完善, 形象逐渐丰满;一个五音不全但敢于尝试的音痴主持形象、一个 追星追剧网上冲浪的有梗主持形象、一个想学相声、想学说唱、 想当演员的养成系主持形象。

(三)异面式共存:延伸的搭档

异面式共存强调社会性,即社会价值层面的共存,是主持 人功能的拓展和延伸。两条直线异面意味着有相似之处,但处于 不同平面,可以理解为虚拟主持人和真人主持服务于不同领域的 共存,这种共存让彼此没有过多的利益冲突。其代表性虚拟主持 人有搜狐手语主播小聪、时间小妮、人民日报社果果等。它们都 为 AI 合成主播,尽管时间小妮和果果都有真人原型,但只是采 集并学习了原型的表情形象和声音特征,此后的内容播报等都有 AI 独立完成,并不需要原型参与,它们的出现弥补了各自应用 场景主持人不足或没有的困境,并没有对真人主持造成实质上的 威胁。异面式共存是虚拟主持和真人主持在谋求共存中的一种理 想化状态,二者利用自身优势在各自领域深耕。

二、人与机器的协作:培养理念之变

2020 年 11 月,新文科建设大会在威海召开,标志着国内新 文科建设正式拉开帷幕。播音与主持艺术专业作为全国 31 个文 科专业大类之一,主动求新求变成为专业人才培养的应有之义。

目前,我国播音专业教育在人才培养模式上存在以新闻学 科、艺术学科和中文学科为主体的三种模式。[2] 以不同学科为 源,本身也反映了播音与主持艺术专业学科交叉的基因。学科交 叉是新文科建设的重要议题。它不仅体现在相近学科领域内的交 叉融合,如播音与广播电视、表演、音乐等的融合,也不止于艺 术学科与社会学、心理学、历史学、哲学等的交叉融合,还要延 伸至与理工农医等学科的交叉融合,为新工科、新农科、新医科 建设贡献价值,以前沿的理论和创新的思想指导理工农医的发展 实践。这也反映出新文科建设衔接高科技和富有创造性的两个核 心要求。[3] 面对近年来虚拟主持的冲击,在课程创新上加入人工智能及数字传播技术等的含量,人才培养上树立人机协作观, 是播音专业迈向交叉融合的突破口。

(一)“平行共存”启示:强基础、懂智能

平行共存强调前后台一致,取虚拟主持之“形像”,冠真 人主持之“声色”。这就要求后台的真人主持必须有扎实的专 业基础,平行共存的代表 ViVi 子涵、央视新科娘都会参与到网 络直播中去,说什么,怎么说,什么该说,什么不该说就必须 清楚。当前, 虚拟技术发展迅猛, 主持环境较以往也复杂得多, 对技术原理的掌握就更为重要。以动捕技术为例,就有机械式 动捕、声学式动捕、电磁式动捕、光学式动捕等多种类型,不 同动捕技术操作规范又不尽相同。因此,在课堂上对这些技术 原理的归纳教学,真人主持才能应对现在和未来之变。要懂智 能场景,电视和广播已经不再是主持人露面出声的唯一渠道, 融媒体背景下输出终端变得多元化,真人主持除了要了解录音 棚演播厅的场景,还应该了解动捕棚、直播间等数字技术催生 的多元智能场景。因此,学校课程建设应该提供给学生实践参 观的机会,同时鼓励学生参与到如抖音、喜马拉雅等数字平台 的屏幕实践中去。

(二)“相交共存”启示:重情境、有人格

相交共存给予真人主持独有的情境式体验,一种搭档物理 不在场、虚拟在场的情境体验。相交共存是“互为搭档”的最好 诠释,也是真人主持取人格化之长补虚拟主持之短的最有效方式。 一方面,虚拟主持人格的不足并不代表没有人格,虚拟主持的人 格需要在真人主持帮助下完形。《你好,星期六》里的小漾就是 通过不断与真人互动的方式慢慢呈现设定的虚拟人格特征。对真 人主持来说,虚拟主持既是“搭档”,同时又是“嘉宾”;既是 博学的智者,又是未成熟的小孩。因此,虚拟主持是主持环节里 更为被动的存在体,是需要特殊照顾的存在体。事实上,虚拟主 持通过社交平台打造人设已经是常见的方式,小漾在舞台首秀之 前就开通了微博账号与大众见面。这就要求真人主持了解虚拟人 格并懂得如何在舞台上运营虚拟人格。在播音教学中,纳入传播 学、广告学、营销学的课程将有利于学生对人格运营和品牌打造 有更清晰地认识。另一方面,真人主持的优势还在于比虚拟主持 更懂人,因此,主持过程中与嘉宾的互动、与观众的互动等人际 化的需求更多地还是要通过真人主持来完成。传统意义上主持人 的人文精神是与观众共情,尊重观众,那么今天的真人主持还要 学会尊重机器人,不以清高和排斥的心态故意给虚拟主持设套, 反而需要帮助虚拟主持尽量抹平观众心里的接受障碍,实现合作 共赢。因此,打造真人主持自身的稳重、人文、情感、逻辑人格 同样重要。

(三)“异面共存”启示:分众化、专业化

异面共存是社会层面的良性共存,是一种差异化的共存。

它印证了保罗莱文森媒介进化论里所传达的媒介进化本身不是为 了让新媒介消灭旧媒介,而是找到彼此差异,实现共存。找到差 异,启示播音教学要因材施教、实现分众教学。从目前播音专业 各院校文书的培养目标来看, “复合型”“应用型”的表述被凸 显,这和播音专业实践性强息息相关。[4] 但这也间接导致目前 国内播音学科的学理性严重不足,应用型教学也不深入的结果。 因此,在教学端注意学生知识能力差异,尽早实现研究型人才和 应用型人才分众培养更具现实意义。一方面,培养有思想的研究 型人才是新文科建设的要求;另一方面,业界需要通过研究型人 才找到更多虚拟主持和真人主持“异面共存”的可能性,同时尽 量给予冲突竞争式的共存一些去重合的方法或是规避冲突的理论 建议。就如与真人主持异面共存的时间小妮,它们的未来在哪? 是像游戏世界的 NPC 一样担任个性化的私人向导?抑或是构建起 “统治者”的人格扮演公共广播?这些都需要研究型人才去想象 和论证。

应用型人才的培养则要把握“专业”二字,在教学端,应 加强院系与媒体机构、企业的交流合作,真正了解当前就业市 场需要的人才类型,因势利导地培养学生。对播音教师的选择 要专业,教师队伍的建设不能糊弄,加强双师型配置,构建多 元教师主体。在学生端一方面需要加强知识的专业化,人脑对 常识性、浅显性的知识记忆必然比不过机器的大脑,因此,无 论是美食、体育, 还是科学、财经等, 都需要在选定的方向深耕, 有足够专业的知识储备。另一方面要做到在技能上的专业,需 要认识到虚拟主持只是传统主持的“威胁”之一,草根、跨界 等多种类型的“主播”正在瓜分话语和注意力市场, 但这些“主 持”群体良莠不齐,低俗、暴力等并不鲜见,作为科班主持人 更应凸显专业本色,树立职业专业主义价值观,正确积极地引 导受众群体。

结语

二十年的发展证明,虚拟主持的这些优势并非生而有之,一蹴而就。传统主持行业可以预见且需要警醒的是,科技不会倒 退,虚拟主持的发展只会更上层楼, “侵略性”的优点会越来越 多。国家广电总局 2021年发布的《广播电视和网络视听“十四五” 科技发展规划》中指出“十四五”期间的主要任务之一是深化 5G、人工智能、大数据等在广播电视和网络视听领域的应用,发 展智慧广电新业态。从媒介环境学派的视角来看,媒介在进化,并朝着人性化的趋势不断更新迭代,主持人作为媒介传播过程中 的部分,也随着整体的改变而改变。当前的播音主持艺术教育基 本围绕学生个体口语传播能力、采编播复合应用能力进行培养, 虚拟主持的继续发展是大势所趋、是历史进程中的必然。新文科 建设的提出是关系中国人文社科学科边界的命题讨论,在这一背 景下,任何专业在原有体系固步自封必然会被时代抛弃,播音与 主持艺术专业面对虚拟主持在人才培养模式上积极进行调整,课 程和教材体系持续优化,重新审视人机之间的主客体关系,师生 之间逐步建立人机协作的观念,将更好地回应新文科建设对艺术 学科高科技、创造性的要求。

参考文献:

[1]高贵武,杨航.AI主播与主持传播中的人格进化[J].青年记者,2019(22):51-52.

[2][4] 姚争 , 刘力军 , 张树楠 . 智能语音技术视域下播音与主持专业应变策 略研究——基于申报国家一流专业建设点的数据分析 [J]. 吉林艺术学院学报 ,2020(04):48-59.

[3]周星.新文科视域:艺术学科发展点、线、面建设景观[J].艺术教育,2020(12):12-17.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/74230.html