SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘 要】书法以文字书写为基础,它是我国最古老的艺术门类之一,能够带给观众特有的审美体验。但随着社 会文化的转变,书法赖以生存的传统环境逐渐消失,先进的科学技术也改变了人们的书写方式,这给中国 书 法的发展带来了 巨大挑战,书法艺术势必要在继承传统的基础上进行创新,如此才能进 一 步彰显 自 身魅力, 并赢得更加广阔的发展空间 。基于此,本文对中国书法的发展历程进行概述,分析其主要艺术特征,并对中国 书法传承与发展的途径进行探索 。

中华文明有着数千年 的发展历程, 各种艺术承载着 本民族辉煌灿烂的文化和历史, 并以独特的形式呈现出 来 。书法是一个重要的艺术门类,它可以彰显文字的形体 和排列之美,我国许多的巨匠 、文豪认为书法 可以修身养 性 、陶冶情操,所 以 都 醉 心 于 书 法 。 比 如 宋 代 大 文 豪 苏 轼,他 的 行 书 独 成 一 体;其 大 部 分 行 书 作 品 在 文 字 排 列 上 都 十 分 工 整,带 给 人 一 种 平 实 、朴 素 的 感 觉,内 里 却 透 露 出 一 股 浩 瀚 、苍 茫 的 意 蕴 。经 过 漫 长 岁 月的 洗 礼, 书 法 早 已 根 植 于 中 华 民 族 传 统 文 化 的 土 壤 之 中, 形 成 了 富 有 系 统 性 、条 理 性 的 理 论 和 实 践 体 系,并 成 为 促 进 人 文 艺 术 全 面 发 展 的 一 种 内 在 驱 动 力 。但 当 前 视 觉 艺 术 在 创 作 上 更 加 追 求 冲 击 效 果,这 给 中 国 书 法 的 发 展 带 来 了 一 定 的 不 利 影 响 。因 此,对 书 法 艺 术 的 特 点 进 行 深 入 研 究,并 探 讨 其 在 特 殊 时 代 环 境 下 的 发 展 策 略,既 有利于传承我国的民族 文 化,又 能 拓 展 书 法 艺 术 的生存和发展空间 。

一、中国书法发展概述

书法是以笔为具,以文字 为书写对象,以表现文字 笔 法 、结 构 、排列 、章法 等为形式,并融入作者情感 、思想的 一种造型艺术 。所以书法与文字是一种相辅相成的关系, 书法的发展 、特点的形成都与文字的演变有关 。中国的文 字出现较早,西汉史学家刘安著有《淮南子·本经训》一 书, 书中提 到:五帝时期 (约为公元前 3000 年 — 公元 前 2000 年),“仓颉”担任黄帝的左史官,他一方 面搜集 、整理先 民 遗留下 的各种象形符号,另 一方 面观察星环布局 、山河形 貌 、龟背纹理等自然形态,最终创造出象形文字 。而自“轩 辕造符教 ”以后,文字 逐渐成为人们主要的书写工 具,更 具备了表达 、交流 、抒情等功能 。在此基础上,文字书写的 视觉 表现形式也初见雏形, 衍生出书法 这一中华民族独 有的艺术形式 。

殷商时期使用的文字主要是甲骨文,它是文字的一种早期形 式 。 甲骨文在 构形方式 、书写形 式 、使 用功能方面 均已成熟,其 实 甲骨文书写还不 能称为 书法,其更多的 只 是作 为人们所掌握的 一 种 书写技巧和方法, 但是 确实 甲 骨文在 书写上已经包含了较多书法要 素 。 比 如在 如何用 笔 、结体和章法上均作 出明确规定,并沿袭成 为 固定的 规 则,所以该时期中国书法艺术正处于孕育之中 。两周时期 使用的 文字主要是金文,金文在 书写上已十分 规范,对 文 字笔画 、字体宽粗 、排列布局等都有一些细致要求 。考古 结果显示,两周时期遗留下的 铭文《散氏盘》,它上面镌刻 的 文字线条圆浑 、字体雍容 、排列细密相 间,显 得 十分 整 齐,所以其 不仅成 为 书法内 容的 载体,而且 能带给观众美 的视觉感受,可以称得 上是 书法艺术 。而秦朝制定“书同 文”政策后,文字被统一 为 小篆,这 也使 得 文字的 象形 功 能被削弱,变得更加符号化 。此举制定了我国文字在书写 方面标准化 的 规则,也促使 文人追求书写上的 笔力雄健 、 对称均衡 、结法谨密等,由此便 出现 了具有现代意 义的 书 法艺术 。

至魏晋时期,社会风气变得 十分 开放,文人 思想也由 封闭保守转变为探寻个体的独立 、解放 。他们在文字书写 上进行 大规模 的 改进 与创新,行 书 、草书等 继隶书之后纷 纷登上历史舞台 。这些书写体要 么灵动 自 由 、豪放随意, 要 么细致严谨 、排列工整,书法创 作 呈现 出百家齐放 、百 家争鸣的 态 势,将 中 国 书法艺术推上了全新的历史高度 。 隋唐宋时期,各民族之间的 文化 交流 频繁 、融合 加深,书 法艺术在设计 、装饰 、表 意 等 方面取得 了长足进 步 。这 一 时期最具典范意 义的 事件就是楷书盛行, 楷体字横平竖 直,形体端正,字体更趋简化 。而楷书在承继汉隶法度 、规 矩的 基础上,追求书写的 形 体美 、视觉美,所以 极受 文 人 喜爱 。这 一 时期的 书法名家辈出,群星璀璨,如唐代的颜 真卿 、宋代的 黄庭坚等,其 在 书法艺术上取得 了无与 伦比 的成就,整个书法艺术也可谓发展到历史巅峰 。

自元明清起,受文化变迁 、社会观念变革等因素影响,中 国 书法艺术在 发展上呈现 整体下滑的趋势, 但明清时 期全球性交流 开始增多,西方一些艺术作 品 流 入中 国,其 创作 理念也开始融入中 国 书法艺术之中 。这 一 时期的 书 法创作 不再 受种 种严苛条件的 限制, 只需要符合 书写的 规律与审美要求即可,而书写技法上则显得更加灵活 。所 以从历史的 角度来看, 这 一 宽松的 变化更加有利于书法 的 发展,它促使 书法艺术由贵族 、士大夫阶层流 入民 间, 由此奠定了书法艺术的群众基础 。

书法的近代发展受康有为 “革新” 主张的影响较大 。 康有为 认为:书法创 作 的“旧”与“新”正体现 了保守与 变 革之间的 关系,所以“弃旧更新”正是 书法艺术面向 未 来 的必经之路 。康有为的主张得到了许多文人的认可,他们 纷纷运用新的 艺术资源 、新的技法进行 大胆尝试,所以 近 代书法显得 色 彩斑斓,内 容也各臻其极,又将 书法艺术推 上一座新的高峰 。直至现代,由于科学技术提高了社会生 产力,人 们逐渐将 时间 、精力投入到 科学研 究 方面,书 法 作 为传统艺术,其对人 群的影响力逐渐减弱,在 发展上也 面临较大困境 。

二、中国书法的艺术特征

( 一 )以线条为基础

书法以 文字为 表 现对 象, 而 文字是 由不 同 线条构成 的,线条体现 了墨迹的 一 种 运动轨迹,是作 者 运笔时一 种 确切的方向性 流 动,而 每一 次挥毫又是 不 可重复的,所以 书写出的 线条也是 独一无二的, 并没有重复或者再 次创 作 的 可能, 所以 线条的 书写质量对 书法的 审美效果有着 重要影响 。

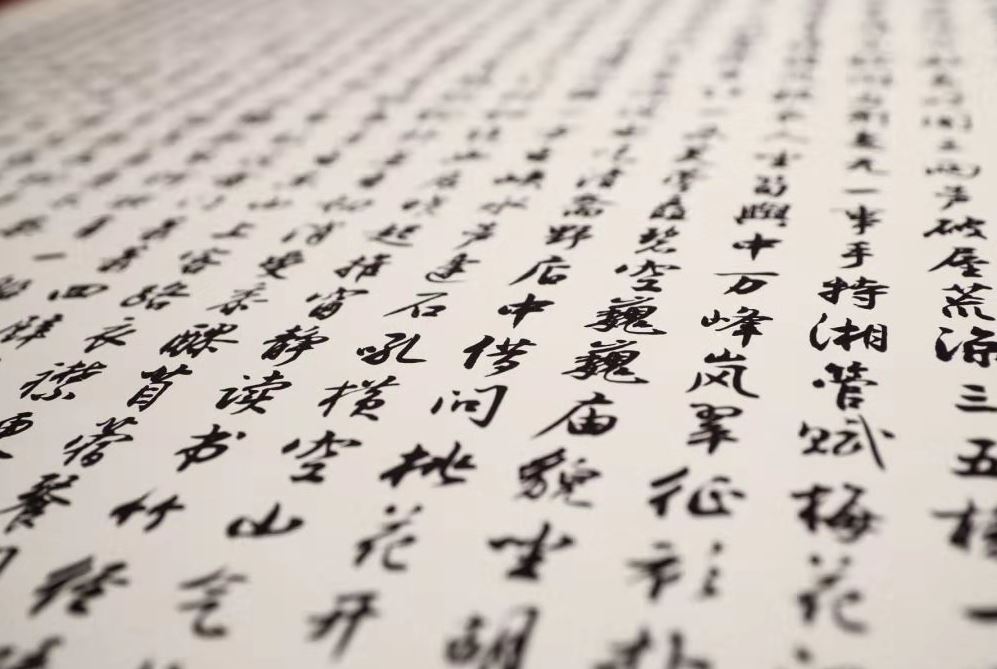

中国的书法家大多善于运用线条,经过长时间刻苦练 习 后,他 们 书 写 时 可 以 做 到 笔 锋 始 终 与 纸 面 保 持 垂 直, 而 笔尖时刻都保持在 线条中 心部位 运行状 态, 即形成 了所谓的“中锋运笔”,如此一来,宣纸上墨迹向两边渗透的宽度相同,这样 的线条就显得十分厚实 、凝练,且富 有 立 体感 。例如唐朝著名书法家褚遂良,他对线条的运用可谓 收 放 自 如,其 代 表 作《诗 唐 风》,线 条 粗 处 如 高 山 坠 下 巨 石,细处又宛若发丝,整个作品通过字 体结 构 疏密变化 、 用笔的急促缓进来呈现字体的灵动感,完全达到了“无声 胜有声”的境界 。 因此,书法 艺术中的线条有别于素描或 绘画中的线条,它并非为某一种具象造型而存在,而是一 种抽象的形态,是作者想象力融入笔锋后的产物,更是一 种有生命的形体,这也决定了只有高质量的线条,才能创 作出伟大的书法作品 。

(二)以结体为支撑

书写文字 时必须合理安排其粗细长短 、几何造型,即 是对文字进行合理结体, 才能让其呈现出独特的审美价 值 。结体又称间架或结 字,是书法 中处理字体布局 、结 构 形式 的一种技法, 结体质量的高低直接影响到字体的美 观程度,作者运 笔时需要着重留意文字 的点画如何联结 、 不同笔画之间如何搭配 。

东汉时期著名的书法家蔡邕著有《九势》一 书,书中写 道:“凡落笔结 字,上皆覆下,下 以承上,使其形势 、递相映 带,无使势背。 ”意思就是组织文字结构时,字体的上半部 分应覆盖住下半部 分,而下 托部 分则应 承载住上部,这样 才能让文字 不同部 分的形状和 势态互相呼应, 不至 于脱 节孤立 。蔡邕的主张说明了结体在书写中的重要性,又详 细阐述了结体的原理和方法 。因此,在结体时不能生搬硬 套,必须根据字形特点进行合理设计,并通过不同的运 笔 方 式 塑造出不同形态的点画(肥瘦 、方 圆 、藏露 、曲直 、刚 柔),如此 一 来,写出的字 自然会 神情具备 、活灵活现,也 会 产生良好的艺术效果, 这也体现出书法 家经岁月积淀 后形成的独特风格 。

(三)拥有独特的节奏

节奏是指韵律长短 、快慢等表现出的一种变化,对书法而言,它是一种书写艺术创作活动,所以书法也拥有独特的节奏,且表现为两种形式,第 一种是用笔产生的 节 奏, 包括提 与按 、快与慢 、轻重 、缓急,这是视觉 上直观变化产 生的节奏 。第二种是章法变化产生的节奏,比如章法中的 黑白 、疏密;墨色的浓淡 、干湿;结 构 的方 圆 、开合;主要通 过各种合理布局手段,让各种元素互相呼应,带给观众抑 扬顿挫的感觉 。

一般而言,不同书体的作品拥有不同的节奏,有时同 一作者创作的不同作品也能呈现出不同的节奏 。 比如王 羲之的《快雪时晴帖》与《频有哀祸帖》,虽然都 以 行 书 书 写 而 成,但《快 雪 时 晴 帖》的 点 画 或 俯 或 仰,提 按 顿 挫 得 当,骨力中藏,使得整个作品的节奏十分缓和,充 分 体 现 了两晋时期 书法 流利秀美的特色 。而《频有哀祸帖》在书 写上务从简易,其相间流行 、笔画轻疾,展现出沉雄跳宕 、 劲健流纵的节奏 。 因此, 节奏是书法作品的重要特征之 一, 书法 家必须通过空间的起伏和 线条的变化来展示节 奏,如此才能带给观众独有的审美体验 。

(四)以自然为笔法之师

中国书法讲究追求自然,历代书法家均会以自然的各 种形态为笔法 之师, 这是因 为人作为独立的个体生活在 社会 中,必须处理好人与 自然 、人与群体 、人与他人 等 种 种关系 。而书法作为一门艺术,本质上是对人生境遇的一 种反映,所 以研究书法 时,也需要将它置于自然这个大系 统中,探讨其本身存在的特殊规律,才能 在各种复杂的矛 盾对立中寻求书法之道 。

例如草圣张旭,他观公孙大娘挥舞剑器,从刚与柔 、快 与慢的影像中悟出阴阳交替 、强弱对比 、张 弛 有度等诸般 变化道 理,又将其融入书法 之中,从而达到狂草书法 的巅 峰 。又如米芾酷爱观石,他在江苏涟水为官时,常托人去 石材之乡安徽灵璧搜集奇石,经长期仔细观察后,米芾总 结出石具有“瘦 、秀 、皱 、透”的审美特征,并进一步将其融 入书法创作之中 。欣赏米芾的一些作品, 如 《虹县诗卷》《学书帖》《吴江舟中诗卷》,隐约可以看到姿态万千的奇石势态 。除此之外,古人 还著书曰“万岁枯藤”“锥画 沙”“屋 漏痕”“蛇走龙游” 等, 这些笔法都是 在 观察自然中 悟出 的 。 因此,中 国 书法在 笔法上师法自然,实 际上是 在 寻求 书法之源,探求书法之理,进 而 在 书法与 自然的 相互 印证 中,实现“悟道”,以提升自我的内心修养 。

(五)追求“写意”的境界

在书法艺术中,“写 意 ”是 与“写 形 ”相对的一种表现 手 法,强 调 表 现 内 在 的 精 神 内 容,从 而 让 实 在 的“象 ”具 备抽象的 内 涵 。纵观中 国 书法的 发展史,自 从 它 诞 生 开 始,“写 形 ”与“写 意 ”就 互 为 表 里 、互 相 渗 透,这 也 使 得 书法艺术在 数千年的 演变历程 中 长期保持着生 命 力 、创 造 力 。

“写形”即书写文字的外形 、轮廓,它是书法的“表”,追 求的是 一 种形 似,比 如象形 文字,它是 由各种 事物的 真实 形 象和 一 些简单的 图画 演变而 来,只要 书写出“月”“龜” “羊”等文字,就能猜测出该文字的 大致含义,所以“写形 ” 可以带给人 一 种 直观的视觉感受 。而“写意 ”即不再 刻意 追求描绘外在 形 象,转而 在 精神 、思想等 层面有所寄寓 。 唐代著名书法评论 家孙过庭在其 著作《书谱》中 提出:“书 艺之一 道,奥妙就在 于达其情性,形其哀乐 。”也就是说, 书法创作 的 过 程 就是作 者 心情意 绪的外化 过 程 。为 阐明 上述观点,孙过庭进 一 步举例:“写《乐 毅》则情多怫郁,书 《画赞》则意 涉瑰奇,《黄庭经》则怡怿虚无…… ”其对历代 名家的 作 品 进 行 点评,证实 了“写意 ”在 书法创 作 中 的 重 要性 。综上所述,书法的 演进是 不 可逆的,它始终受到创 作 主体与 时代审美思潮的 影响,但唯有“写意 ”的 精 神 和 境界始终引领书法发展至今 。

三、中国书法艺术在新时代的传承

书法艺术是 建立在 日常实 用 书 写 这 一 基 础 上 的,其兼有“尚美”与“尚用”的 双重属性,表 现 美的 书写形 式只展示出书法功能的 冰山一 角, 重要 的更在 于浓厚文化 内 涵和人格性情的 表 现, 这也要求书法艺术必须在 沿袭传 统的基础上进行 变革,挖掘出符合 当代审美的视觉元素, 并丰富它的艺术表现形式,拓宽书法艺术的发展空间 。

( 一 )借鉴前人经验

传承就是 系 统 接 受 和 发 扬 前 人 的 理 论 、技 艺 、经 验 。 当前, 西方文化 的 流 入对 传统艺术造 成 了 一 定 冲 击,人 们更加热衷于欣赏 一 些快餐文化, 也倾向 于 碎 片 化 、快 速的 艺术创 作,自然难以 静下心来研 习书 法 。这 也 导 致 书 法 的 展 示 方 式 、创 作 环 境 等 不 断 发 生 变 化,并 不 利 于 书法艺术的 传承 。 回顾历史,前人 曾数次 面 临 相 同 的 困 境,并留下宝贵的 经验供今人 参阅 。例如宋朝初期,经五 代的 战乱浩劫之后, 大量优秀的 书法遗 产 遭 到 破 坏,书 法的 各种 师承也 一 度中 断,以 致欧阳修不 得 不 大 声 疾 呼 “古来书法之废,莫过 于今”。 后来,范成 大 、张即之等 书 法家奋力奔走, 付出数倍于前代的 精力与 物 力 之 后,终 于将 民间散佚四处的 书法遗产尽数收拢,并 著 书 将 各 种 理 论 作 一 一 纪 录,最 终 将 书 法 艺 术 续 接 成 功,并 绵 延 至 今 。 因此,中 国 书法在 新时期的 传承必须 借 鉴 前 人 的 经 验,既要 学习各种 技法,又要 树立起与 前人 一 致,不 懈 于 内 、忘 身 于 外 的 奋 斗 精 神,如 此 才 能 更 好 地 将 中 国 书 法 传承开来 。

(二)植根于传统

传统就是从历史流传下来的 思想 、文化 等,对 人 们的 行 为 能够产生巨大影响 。新时代中 国 书法的传承必须植 根于传统这 一个 大资源库之中,既要效仿 古人 之法,又不 拘泥于成 规 。其 一,书法以 文字为 书写对 象,文字经数千 年的 发展,其 基本形 态 、结构早已定型,所以 应对 传 统 中 的改良之法 、革新之道等 汲取吸收,无疑能够促进 当代书 法艺术推陈出新 。其 二,传统中拥有大量的 经典,可供当 代书法爱好者仿效 。古往今来书法上有所成 就的 名家往

往都倾注了大量心血研究“传统”。 例如蔡邕,他去鸿都观看碑碣,上百天后还不忍返回;清代的金农,十五年 内 游 历大半个中国学习书法技艺,最终达到“通变”的境界 。以 上种种事例说 明,要想在书法 上有所成就,就必然要研习 前人既成之法, 这也是每 一个书法创作者不可逾越的阶 段 。综上所述,中国书法在漫长的发展过程中已经形成了 深厚的传统,这体现了书法 艺术追根溯源 、汲古出新的情 结,所 以书法 艺术在新时代的传承势必要植根于传统,并 在符合传统要求的条件下进行变革, 这才是一条通往成 功的必由之路 。

(三)承载与展示文化

艺术与文化相辅相成,它承载着特定地区 、国家发展 积淀而成的历史, 而文化的形成又丰富了艺术的内容和 形式 。就中国书法 而言,自它诞生那天开始,就被人们用 于纪录思想 、寄托情思 。历朝历代,一些文人难以施展抱 负,转而通过书法创作来排解忧愁烦恼 。例如北宋的范仲 淹生活于频繁战乱的时期, 所 以其立志 “先 天下 之忧而 忧,后天下 之乐而乐”。 但范仲淹的主张 在朝堂之上得不 到认可,更是屡遭贬谪,他只能 处江湖之远而怀国,并 将 其志寄托于书法之中 。范仲淹的小楷落笔清劲瘦硬,结字 风骨峭拔, 从运 笔的力道 、笔迹就能 看出作者正 派的为 人,以及忧天下 的心理状态,黄庭坚评价道:“范文正公书 落笔痛快沉著,极近晋宋人书。 ”由此可见,书法艺术之于 文化承载与展示上具有独特的优势, 所 以中国书法 在新 时代的传承势必要着力于文化承载与多种体现上, 才能 用自身独特的艺术魅力彰显出丰富而复杂的文化心理与 人文信息,并进一步吸引大众关注 。

四、中国书法艺术在新时代的发展

当前,电脑 、手机等设备的普及改变了人们的书写习 惯,导 致 书法 与实用书写分离,同时,书法 创作为博取 关注度,也存在盲目创新的现象,这样 既破坏了传统闲适 、自然的书写状态,又背离了新时代发展书法 艺术的初衷 。 为此,就应 在遵循艺术创作规律的基础上,探索出全新的 发展路径 。

( 一 )促发书法的实用性

“尚用”的缺失是造成书法面临发展困境的重要原因, 所以应进一步提 升书法 在新时代的实用性, 才能 扩大书 法的群众基础,主要措施如下:一是突出书法 在信息记录 与传递上的价值 。书法作为文字的基本书写方式,可以用 于高效记录笔记 、书写便笺等 。而且进一步加强练习还能 提高字迹的美观程度与书写的规范性, 使文字更加清晰 易读 。所以应突出书法在信息记录与传递上的价值,促使 大众广泛使用书法 。二是开发书法在文娱方面的功能 。传 统观点认为,书法 可调节七情 、培养正气 、涵养性格,现实 生活中一些老年 人也将书法 练习 作为一项休 闲 活 动,用 于修身养性 。如果对书法在文娱上的功能作进一步开发, 不仅能 扩大它在不同人群中的影响力, 而且能 改变人们 的休闲习惯, 由参加纯粹的娱乐活动转变为参与富有意 义的书法 文娱活动,从而以笔墨绘就新时代的文明新貌, 以丹青之笔撰写出新时代的文娱新风 。因此,虽然书法一 度在实用领域快速衰退,但中国书法博大精深,如果对其 各种功用进行深入挖掘,发挥书法 的实用价值,必然能扭 转书法发展的现状 。

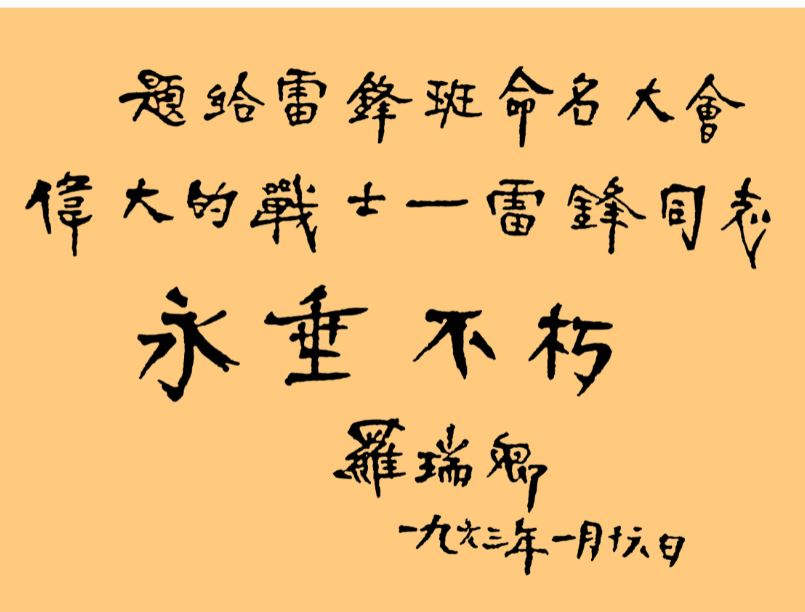

(二)创作与时代同步

书法 向人们呈现出的丰富内容和厚重内涵是由 其自 身所承载的,所以书法具有文化载体的性质 。新时代的文化 环境发生变化,书法 在创作上也应 与时代同步,承载新内 容,展示新变化,这样自然能吸引更多人的注意力。方法如 下:第一,引领社会风气 。书法艺术的发展要与时俱进,肩 负起弘扬社会正气的重任 。书法创作在选材上应该尽量丰 富,但本质上始 终应保 持讴歌正 能量 、反映新风貌的文化 传播功能,致力于用纸笔墨把时代最优秀的事迹和精神传扬开来。第二,坚持服务于人民。服务于人民是书法艺术的宗旨之一, 新时代书法艺术在创作 上必须围绕大众 的 生 活、情感和思想展开,使作品既具备高雅的艺术审美特性, 又具备通俗易懂的 内 容, 以 充分 满足人 民群众 的精神需 求 。第三,充满家国情怀 。 国泰民安是书法艺术的立身之 本,所以新时代书法创作应该坚持将个人艺术理念与爱国 主义精神相结合,让书法作 品 充 满 大 爱 、富 于 家 国 情 怀, 这样创作 出来的作 品 才有艺术高度,才称得 上有成就 。

(三)与科学技术相融合

现 代科学技术虽然对 传统 书 法 造 成 了 极 大 冲 击,但 处于这 种 大环境下不 能自怨自艾,而应转变思路,主动借 鉴其他 艺术的 发展模 式, 探 寻出书法与科学技术的 融合 发展之路 。主要措施如下:其一,现代摄影技术突飞猛进, 成像清晰度也越来越高, 用其拍摄古人遗留下的 一些经 典法帖,可以 让其 中 的 线条形 态 、笔画 粗细 、墨韵飞白 等 细节毕现,能够为 广大书法爱好者 提供极佳参考 。其 二, 先进 的科学技术催生出各种 书法新材料 。譬如书法用纸 就有古风宣 、蜡染笺 、半生熟宣纸等,不仅 品类丰富,而且 书写效果极佳 。这些新材料满足了广大书写者 的 不 同需 求,也能帮助他们创作 出别具一格的 书法作 品 。第三,新 媒体 、自媒体平台大量涌现,书法家可以借助其传播速度 快 、覆盖范围广的 优势,在 各类平台上进 行 书法展示 、艺 术交流 等, 这样就能拓宽书法艺术的 宣传渠道 。综上所 述,先进 的科学技术改变了知识产生与传播的方式,书法 的概念 、存在形 式 、表 征方式 、形 态 特征等 随之发生变化, 呈现 出了新样态 和新特点, 所以 书法艺术在新时代的 发 展也应遵循新的运行方式,探寻新的途径 。

五、结语

书法是 一 种极具特色 的 艺术表 现形 式, 它起源于殷 商,兴盛于魏晋,在数千年的 演变过 程 中 经历了无数的 高峰及低谷,可以说书法艺术的发展历程正是一部中华民族历史 、社会 、生活 、文化的变迁史 。中国书法以纸笔墨为具, 以文字为 表 现对 象,在 书写上也拥有较高的 自 由度,书法 家能够创作 出丰富的 内 容,并将个人情感 融入其 中,从而 带给观众别具一格的审美体验 。现阶段,社会文化环境的 变化 导致书法艺术的影响力下降, 科学技术的 发展更改 变了人们的书写方式,书法艺术的发展面临极大挑战 。所 以一方面应坚持沿袭传统, 效仿古人 的技法与 不懈奋斗 的精神,另 一方面又应把握时代脉搏,在 宣传 、创作 、书法 材料等方面进行 一定变革, 从而探 索出符合 书法艺术规 律的 发展途径, 如此才能为 书法在新时代的传承与 发展 赢得更加广阔的空间 。

参考文献:

[1]吴倩,朱天曙 . 中 国 书法“自然天趣”论 在创作 中 的 运用[J]. 中 国 美学,2021(02):39-55.

[2]赵家琦 ,孟云飞 .苍柏劲松 文烁今古:孙过庭与《书谱》[J]. 中 国 民族博览,2022(01):31-35.

[3]魏广君 . 当代书法艺术发展方向之我见[J].艺术品 鉴,2022(10): 20-21.

[4]汪碧刚,王紫红 .道技并重—— 当代书法发展方向刍议[J].文化 月刊,2020(05):106-111.

[5]李 庶 民 . 当 代 书 法 的 价 值 取 向 和 发 展 方 向 [J]. 中 国 书 法 ,2020 (09):176-178.

[6]李想 .传统书法艺术的传承与创新研究[J].美与 时代:美术学刊 (中),2021(07):106-107.

[7]张龙慧 .论 中 国 书法艺术中 的“巧”[J].绥化 学院学报,2022(02): 99-101.

[8]张 晓 东 . 中 国 书 法 艺 术 的 自 然 本 源[J]. 中 国 非 物 质 文 化 遗 产 , 2023(01):78-84.

[9]刘星 . 中 国 书法艺术与 舞蹈艺术“势”之美学共性 探 究 [J].艺术 评鉴,2023(04):13-16.

[10]朱 赟 . 中 国 书 法 艺 术 的 传 承,创 新 与 普 及[J]. 中 国 民 族 博 览 ,2023(03):60-62.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/66649.html