摘要: 非遗是人类重要的文化珍宝,由于特殊的历史和地理因素,贵州拥有独特的少数民族文化和民族民间技 艺。近十年来,随着经济和城镇化的发展, 这些文化形态正在逐渐消失。高职院校是我 国高等教育的一部分, 对地方经济和文化的 发展有着积极的影响力, 高职学生既是现代 科技文明的实践者, 也是民族文化重要的传 承人, 本文通过对贵州交通职业技术学院学 生双创项目“锦绣黔程非遗文创”的总结, 探讨高职院校开展非遗教育的模式及大学生 基于非遗的文化创新创业的实践, 对高职院 校开展非遗文化教育、大学生非遗文创项目 指导及落地实施具有一定的现实意义。

关键词 : 高职职院 ; 非遗教育 ; 非遗创新 ; 非遗创业

非遗是先祖留给我们的宝贵文化财富, 其中不仅具有重要的教育资源, 如历史文化 知识、科学知识、工艺技能, 伦理道德, 还蕴 含了爱国主义情怀、创新精神、审美意识、 意志品质等教育价值 [1] 。非遗代表着民族普 遍的心理认同和基因传承, 代表着民族智慧 和民族精神, 是一个民族古老的生命记忆和 活态的文化基因库 [2] 。

随着科技与经济的发展,非遗依存的乡 村环境已发生裂变, 在现代工业化的生活与 节奏下,非遗处境尴尬,面临流变与消失。 然而非遗又是蕴含民族文化特色与民族精神 共性的文化载体, 非遗的传承与发展对于增 强民族文化认同、坚定民族文化自信有着重 要的意义, 因此, 开展非遗教育既是高职院 校面临的重要任务, 同时对高职院校的发展 也具有重要意义。

首先,作为人类文化的传习地,秉承文 化交融、竞争和创新活力的教育理念, 现代 高职院校应当推广知识传播体系上的文化多 元, 自觉加强对本土文化基因的认知, 注重 民族文化的启蒙教育, 将非物质文化遗产传 承教育落实到创新发展和课内外教育教学的 改革中, 这不仅是文化传承的需要, 更是高 职院校推进校园文化建设, 提升办学品味, 打造办学特色,深化教育改革的需要 [2] 。

其次, 作为一个区域的文化窗口和名片, 高职院校与地方文化经济有着天然的联系, 高职院校非遗创新创业活动的开展, 可促进 教育与地方文化与地方文旅产业三者的紧密结合,搭建起丰富的“非遗”教育传承活动 的载体或平台, 完成非遗的生产性保护与生 活化融入, 以共有的文化精神凝心聚力, 牢铸民族共同体意识。

一、高职院校促进大学生非遗创新、非 遗创业的策略

(一)学院层面的非遗文化建设

高职院校是文化传播的基地,在非遗的 传承与保护中具的不可替代的作用。在学院 层面, 稍有将非遗的传承保护与德育、思政 结合, 与素质教育结合, 开拓学生传统文化 建设的新领域。

学院层面的非遗文化建设可针对学校优 势项目资源, 对校园文化进行非遗的文化元 素建设, 首先在外显的文化形象上选取非遗 文化元素加以改造, 形成特定的视觉形象; 其次, 在课程设置中进行非遗文化元素建设, 构建与专业知识相配合的文化交流互动课程 设置模式, 让师生在校期间能与非遗密切接 触,从而感悟其精神与内涵。第三,开展非 遗普识性教育也是学院层面文化建设的重要 内容, 非遗技艺一直以民族民间技艺的方式 留存于世, 造成了其在学生内心的忽视和轻 视, 将非遗技艺引入高等学府, 将非遗作为 通识文化教育的一部分, 引发对非遗足够的 重视及文化认同。

以地方特色文化丰富学校的文化建设, 一改千校一面现状, 对高职院校师生来说, 具有以下两方面的精神意义:

1. 工匠精神的薪火传承:非遗技艺的发 展依靠的是师徒传承和一代代匠人的创新沉 淀,与高职教育倡导的“做中学、学中做” 现代学徒制一脉相承, 是工匠精神的鲜活体 验与现实展现, 对职校师生来说, 具有地方 文化的荣耀,也具有砥砺前行的鞭策作用。

2. 地方非遗的文化审美浸润:地方非遗 文化是我国传统文化的组成部分, 其审美意 识、审美情趣与我们的文化基因同根同源 [3] 。 近代教育忽略了民族文化的浸润与滋养, 这 是我们文化自信缺失的根源, 从民族文化入 手, 从地方特色文化入手的校园文化建设, 将我们自身沉淀了千年的文化美重新映入师 生的眼眸, 让广大师生对于自身的文化从忽 略、漠视到价值的重新认识, 对于广大职业 院校的师生来说, 具是美学的浸润, 也具有 文化认同、身份认同的重大意义 [4] 。

高职院校需在学院层面加强具有民族特色、地方特色的文 化建设, 通过学校的文化资源优势, 通过多种方式体现对非遗 文化的重视与宣传, 用丰富的活动让非遗教育渗入素质教育的 方方面面, 在学院文化产品、学院活动、公共选修课程中渗入 非遗文化与技艺, 提高学生对非遗文化的兴趣, 感悟非遗文化 精神与内涵。

(二)学生参与式发展的双创策略

非遗文创是具有地方特色文化产物,非遗文创产品常常局 限于旅游商品的开发, 然而, 以非遗文创产品代言地方高职院 校并非不可能, 相反, 将地方非遗技艺与高职院校专业相结 合, 可更进一步打造出突显结合地方和专业特色的大学生创新 创业项目, 同时, 这样的项目因其产品满足了本院校对代言其 文化形象的物化需求, 学校在初期可给到创业学生较多的文化 支持与市场支持, 让非遗文创与搭乘职业教育发展的顺风车, 实现双方的互惠互利, 成为职业院校双创教育良好的切合点。

(三)校企协同创新的发展策略

当与学校文化产品需求结合解决市场问题之后,在大学生 的非遗创业过程中, 产品研发与生产就成为了亟待解决的大问 题, 单凭学生团队、乃至于学院师生的力量很难完成, 这就需 要与地方文创企业的开放式合作与协同创新。

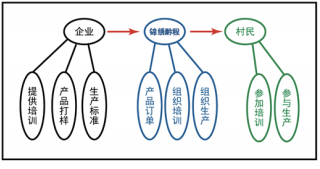

通过学生双创团队、高职院校与地方文创企业可以在产品 研发、生产销售与及非遗教育等多方面进行深度合作, 借助文 创企业的专业资源, 借助高职院校的文化资源、利用学生非遗 双创的灵活, 从而达到职业院校、学生非遗双创与文创企业的 三赢, 也为地方非遗文化培养优秀的传承人与更多潜在的消费 者。

二、贵州交通职业技术学院“锦绣黔程”大学生创新创业 项目的实施

贵州交通职业技术学院是一所以交通为特色的理工类高职 院校。学院占地 1680 余亩, 全日制在校高职学生 16000 余人。

秉承着“以文化人、以美育人”的教育理念, 近年来贵州交通 职业技术学院积极开展非遗文化教育活动, 重视艺术人文在教 育教学领域的渗透, 通过建美术馆、建民族工艺大师工作室, 开展非遗文化社团活动, 非遗文化公共选修课, 鼓励学生非遗 文化双创项目, 在专业育人、场馆育人、活动育人、比赛育人 的多种途径中以非遗文化丰富内容及活动形式, 取得了一定的 成效。

从江县加勉乡是贵州交通职业技术学院定点扶贫地,这里 耕地面积有限, 梯田线条优美、秀丽壮观, 却狭小破碎、产值有 限。这里的苗族村寨长期处于闭锁状态, 中年以上的妇女多为 文盲, 很少接触外面的世界, 她们多少都会做一些手工织绣, 但手工粗糙,缺乏市场竞争力。

“锦绣黔程民族文化创新创业团队”在学院领导和支持下, 参与到加勉刺绣扶贫工作中, 成为学院、扶贫地、都市文创企 业之间的纽带, 以项目带动生产, 逐步完成了绣娘培训、扶贫 地刺绣合作社的建立、文创产品研发、打样, 生产组织, 以经 济效益扩大影响, 以文化生活丰富思想, 扶智扶志, 带动了少 数民族地区农村留守妇女的创业与就业。

万事启头难,锦绣黔程项目经历了学院扶持、企业协作、 独立运营三个阶段:

第一阶段,以学院扶持为主的培训、带动阶段:

任务:配合学院在扶贫地建刺绣坊,并通过多种培训和带 动方式,培养掌握优秀技艺的手工艺人和致富带头人。

贵州少数民族妇女从小就有学习刺绣的传统,苗家姑娘要 自己刺绣嫁衣, 婚后家人的衣物上也需要她们一针一线完成刺 绣, 但由于生活的贫困和信息的闭塞, 她们手艺精湛却具有很 大的随意性, 图案随意增减、色彩随意变换、时间阴间拖延, 这些都是刺绣产业化发展的大障碍, 需要通过一些激励措施和 扶持手段帮助他们认识到刺绣产业化发展的经济效益和持续 发展性, 因此, 学院持续组织技术培训, 并消化在过程中生产 的品质不高产品, 逐渐培养村民的产品质量意识、生产意识,发现并培养热爱非遗文化、技术过硬、有一定组织能力的致富 带头人。

本阶段中,锦绣黔程团队一方面协助学院完成培训,另一 方面寻找既可以让参与村民练习提高技艺, 同时学院和当地旅 游可以消化的文创产品, 通过合作企业提供技术培训和生产样 品,制定生产标准,并把控产品质量。

本阶段团队重点培养村民以下意识: 1、必须经过培训或技 艺考核才能参与生产; 2、订单式的生产,具有生产的时间观 和质量观; 3 产品以质量区别价格,在完成产品后,由企业划 分品质, 分为“优秀”“合格”“不合格”分别支付不同的价 格。

第二阶段,培养带头人的扶持阶段:

任务:组建扶贫地刺绣产业合作社,逐渐规范刺绣生产用 管理,进一步通过学院及文创企业完成订单及销售链接。

此时,致富带头人已通过绣品评比及参与情况完成选拔,锦 绣黔程民族文化创新创业团队不再直接面对村民组织生产和 收购产品, 而是与带头人建立连接, 帮助带头人建立合作社,并形成组织机构。

第三阶段,自成产业的发展阶段:

此阶段,学院已基本完成扶持任务,锦绣黔程民族文化创 新创业团队与扶贫地合作社协同发展当地经济, 村民在带头人 的带领下保质保量完成生产订单, 由此形成良好的经济循环发 展体系。

随着人们生活水平的提高,人们对刺绣工艺品的需求也日 益提升, 精美的刺绣工艺品被人们追捧和收藏, 而特色的刺绣 工艺品也往往被人们用于日常生活的美化和情趣。就目前中国 市场上来说, 不是工艺品饱和, 而是粗制滥造的工艺品做坏了市场, 相反高端的手艺人仍然在市场上稀缺, 有品质和特色的文创旅游产品有待开发和推广。

为鼓励扶贫地刺绣产业的发展,团队早期开发产品以简单实用为主, 目的是让绣娘在学习阶段就能参与生产, 得到经济效益, 而后期必然根据市场要求研发高端艺术品。锦绣黔程民族文化创新创业团队已不断成长, 产品研发能力也提升到新的台阶,该项目在 2019 年第三届中华职业教育创新创业大赛贵州省赛中获二等奖, 团队成员作品也在在首届黄炎培杯非遗大赛中获多个奖项。

目前,刺绣扶贫项目在加勉的影响力逐扩大,不仅参与人数从最初的 4-5 人扩大到 36 人,相邻村寨的刺绣项目也正在展开。2019 年 4 月 -2020 年 1 年, 该村绣娘创收 20218 元, 该合作社也被县委推荐申报州巾帼先进集体。

参考文献:

[1] 乔晓光 , 苏欢 . 互联网时代的文化传承——基于非遗社会实践与现象的观察思考 [J]. 文化遗产 ,2017(01):4-10+157.

[2] 于日锦 . 非遗教育 , 做鲜活的文化传承 [J]. 人民周 刊 ,2017(17):66-67.

[3] 金心亦 . 非遗项目纳入高职艺术通识课程体系的可行性 研究 [J]. 艺术研究 ,2019(03):136-137.

[4] 沈滢 .“非遗”作为增强大学生文化自信载体的路径研 究 [J]. 兰州教育学院学报 ,2017.33(12):40-42.

1978年, 当年只有20岁的胡宁娜本想报考南京艺... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>