SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:晚清贵州画家王恩诰受时代和地域的影响,山水画师法古人的同时兼师造化,所作墨笔山水细腻严谨又潇洒豪放 。其题画诗与山水画,诗景与画景,诗境与画境相融相通 。

安顺乃黔中腹地,有“滇之喉,黔之腹,粤蜀之唇齿” 之称 。徐霞客在其游记里形容安顺山的姿态为“削骨 擎空,亦独秀之峭而险者”。 黔中山水独特的地理条 件形成独特的山水面貌,明末江苏人黄向坚曾为《岵 屺图册》题写跋文言“黔地山水,不入图画,岂人所未 睹,遂致山川灵异,泯灭于荒陬僻壤耶”。清代江苏人 邹一桂在其画册《山水观我》序言中提到:“天下奇特 山水甚多,昔游人观后往往迅速忘却,而黔中山水, 格外有情,人不观山水,山水却起而观人,具有特殊 魅力,引得无数文士,竞往游观,而他自己不惟观着 时流连忘返,至久别后,仍忆念不已”。

黔中佳山水, 生于晚清的安顺人王恩诰亦如前贤, 将此山水胜概写于其诗画之中, 颇受时人所推 崇,片缣尺素,为世所珍,以至于“画 一 出,蜀中缙绅 视若拱璧”。

王恩诰(1834-1905),字云轴,号云何山人,贵州 安顺府人。三岁时生母去世,继母放任不管 。至十岁, 其兄恩荣春闱归来设塾授生徒, 见其天资敏慧让其 入塾学习,恩诰悟性极高,学业大进,十五时就已熟 读四书五经,十八岁已经食饩,文章才华为当地乡贤 赞誉 。然逢贵州爆发苗乱,停科举,无法应试,遂志于 诗书画,在黔蜀一带渐有声望 。

其时,贵州提督赵德昌(字达庵,号望云,贵州郎岱人,同治三年任贵州提督)领军务平定黔乱,闻王恩诰之贤才,聘其入幕,器重有加,乱平,赵以军功保举恩诰至同知加知府衔 。德昌逝,恩诰应兄恩荣之召赴四川天全,协兄主办团练。其兄病逝,遂归安顺 。同治六年(1867)赴京引见,分发四川,任期满后,遇四川总督丁宝桢以懋功举荐, 出守懋功, 光绪十二年(1886)归成都,晚年管理虎溪盐局,简州井研盐局 。一生不畏权贵,以诗画为生,光绪三十一 年(1905)于四川成都辞世,年七十二岁,有《云何山人诗抄》《文抄》存世。

一、王恩诰山水画法和风格

中国文人画追求意境与性情的熏陶, 认为山水能陶冶性情,南朝宗炳曾言山水具有“畅神”之功能 。画家运用浓淡枯湿的笔墨表现自然山水中的景色变化,通过构图表现景色的远近 、虚实;将自身情趣和画作中的景致结合起来,寓情于景,以景抒情 。通过对王恩诰山水画笔墨特色 、构图方式的分析,探析其山水画风格 。

( 一 )笔墨

王恩诰山水画用笔方圆兼备,注重线条的运用,笔法大致可以分为细笔山水和粗笔山水两类 。细笔山水多为早期作品,注重对景物细致的描绘,用笔严 谨细腻,以中 、侧锋结合 。 山石峭拔 、树木苍劲,运用 水墨饱满的长披麻皴铺满山石, 这时期的苔点小而 密,通常以重墨点之 。早期作品笔墨生硬,品格不高, 因其鬻画为生, 作品留存颇多, 重庆中国三峡博物 馆、贵州博物馆就藏有其不少作品 。藏于贵州博物馆 的《山水四条屏》为王恩诰早期代表作,画中山势高 耸峭拔, 以中部峭拔的山为主体, 画面山石参差交 错;侧锋浓墨写近处坡石和远处山峰之形,细笔叠加 披麻皴写山面, 细笔中锋写树木, 墨点细密点画树 叶,树林分层点染 。画面中段纵深感强,整体疏密呈 现为密大于疏。

早期作品中对画面墨色的轻重 、晕染处理,可从 海上画派中期画家吴石仙(名庆云,字石仙,晚号泼 墨道人,江苏南京人)的山水画中窥得端倪 。 同为海 上画派的杨逸在其《海上墨林》中言吴石仙之画“山 水略参西画,独得秘法”,观其画作中见山石 、云水饱 满立体,将西方绘画中明暗光影 、透视等技法融入山 水画中,注重营造深远的画面空间 。然其作画水墨晕 染重于用笔,近人俞剑华论及画病时说:“墨润渲染, 烟云缭绕, 只见墨色, 不见用笔 …… 近代吴石仙尤 甚。”山石树木皆以水墨晕染,全然不见其用笔,与之 相较,王恩诰用笔细致有力,笔到之处山石树木皆细 致描摹 。二人笔下山石运用西画透视法,使山石浑厚 立体,有光影之感。

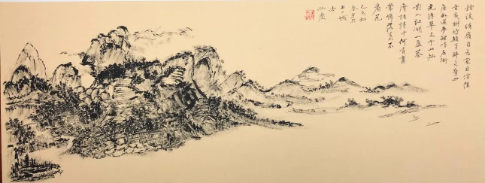

笔墨中期向粗简转变, 从师法古人过渡到师法 自然, 在追求大自然的烟岚之气和静谧的笔墨意蕴 中,逐渐从对景物的具象描绘到以性情的抒发为主; 画面景致由繁到简,追求简淡 、超逸的笔墨变化,整 体画风由细致严谨转为豪迈潇洒 。经过对笔墨的探 索, 笔墨愈加潇洒自如, 以重庆中国三峡博物馆藏 《山水册页》为代表,用笔多使用侧锋,笔毫铺开,潇 洒豪放,浑厚有力,笔力遒劲,刚柔并济 。

晚期作品多为王恩诰居巴蜀时所作, 巴蜀一带 书画受本土画家龚晴皋(名有融,字晴皋,号绥山樵 子,别号拙老人 、避俗老人等,四川营山人)的颇深 。 其书画学问颇受巴蜀文人学者青睐, 向其请教之人 甚多,更为后世所重,民间一度有“家无晴皋画,必是俗人家”“家无晴皋字,不成书香第”之说流传 。故而 推想恩诰会受其影响,《巴县志》 中记述其画风和笔 墨:“怪石林立,绿蕉映天,得意急就,妙入神品,山水 画北宗云峰栈道,纯用干笔,尤喜作石与芭蕉 …… 莆 田郭尚先称其画横历,颇得天池生苦瓜和尚,八大山 人之趣,随笔为之,无复定法”。

观龚晴皋画作,确如县志言作枯木怪石,用笔用 墨似得苦瓜和尚 、八大山人之法,如《古木寒鸦图册》 《孤岛秋帆图册》山水树石与远处云水的笔墨一重一 轻,用笔潇洒浑厚,水墨轻重处理使画面虚实相生, 用笔有“意笔如草书,其流走雄壮”之感 。王恩诰山水 笔墨画风与之颇似,不求形似,注重抒情写意,然较 之晴皋,用笔墨不及其浑厚沉着、生动有致。

王恩诰作品, 早期探索笔墨注重对景物的具体 描绘,作品大都墨色浓重,画面厚重不舒展;晚期作 品笔力潇洒浑厚,水墨疏淡,多表现出苍茫秀润的画 境,用笔用墨有南派山水的江南烟雨,北派山水的山 石浑厚,营造疏淡、简静、浑厚的气韵和意境。

(二)构图

王恩诰山水画更多采用三段式构图法, 画面采 用一层地,二层树,三层山,以山石树木 、流水孤舟均 居于下,山峰云水居于上,层层推进,画面结构严谨 、 疏密大小、层次丰富 。如石涛《苦瓜和尚画语录》提及 的“三迭”法:“三迭者,一层地,一层树,一层山 。望之 何分远近? 写此三迭,何翅印刻? 两段者,景在下,山 在上,俗以云在中,分明隔作两段 。为此三者,先要贯 流一气,不可拘泥”。

早期作品《墨笔山水屏》《山水四条屏》等均是运 用 三段式的 构图 方 法,同时 将“高 远 ”“平远 ”和“深 远”三种方式融入构图中,以“高远”为主,“深远”为 辅,对近距离山景和中距离山景均有探索,以突出山 峰高远峭拔为主 。从“三远法”的运用可看出王恩诰 对传统的继承 。如《水墨山水屏》其一,这幅竖长的条 幅作品,运用“深远”“平远”“高远”的结合,从山下看 山巅有明显的高远之感,从山前看向山后,亦有明显 的纵深感;不仅层次丰富,墨色凝重 、浑厚且极富美 感,整个画面气势逼人,使人犹如身临其境一般 。多 座交错的山峰占据了整个画面,山石层层叠叠,都在表现一种瘦长高耸的效果,为了表现“隐”意,山石呈 现“S”形趋势,桥梁和层屋隐于山石树木之后,表现 出一种幽深的画面效果 。

晚期作品不同于早期作品的“三远”构图法,晚 期作品以“阔远”和“截景式”构图为主,画面舒展开 阔, 截取自然景观中最有典型性和代表的部分加以 表现 。黄公望《写山水诀》中言“山论三远,即从下相 连不断,谓之平远;从近隔开相对,谓之阔远;从山外 远景谓之高远。”在王恩诰的《山水册页》中多数采取 这样的构图方式,截取的景色以石与树为主题,辽阔 的水面与渔夫皆可成为画面的中心,围绕这个中心布 置周围景物,画面平铺展开,丘壑连绵,流水潺潺,景 物的疏密,笔墨的轻重、浓淡分布,使画面虚实有致。

(三)风格

清代文人画在一定程度上是对晚明的继承和发 展,清初形成了两种不同的趋向:以“四王”为代表的 正统派注重师古,追求笔墨;以“四僧”为代表的非正 统派,注重性情的抒发,提倡师古兼师造化 。二者的 绘画思想和风格延绵至民国初年, 亦影响着身处晚 清黔中的王恩诰 。然据现有资料溯其绘画师承渊源, 均未有记载, 其诗文亦未提及 。综合考量其生平经 历 、时代背景 、笔墨构图来看其绘画循文人画传统, 早期作品细致严谨;晚期作品不求形似,以形写神 。

按府志载王恩诰一生足迹分布黔蜀两地, 以同 治六年(1867)为界,同治六年以前往返于黔蜀,同治 六年后因屡次任职巴蜀,期满寓居成都 。少时跟随其 兄恩荣学习,鉴于黔地“多崇山叠嶂,峭壁夹岩”山岭 险阻,出行极为不便,故而推测恩诰的绘画学习更多 来自对黔地自然山水的观察和写生,其有言“余素不 知画,少时笃信鸟迹之说,尝表粮入山搜导前辈名迹 阅历 。既久,山川形势了然于心 …… 每于酒后无聊, 吮毫一舒胸臆;而意之所到,笔即赴之。 ”诗文中亦 写 到“我 生 有 奇 病,山 水 入 膏 肓;人 迹 罕 能 到,一一 俱翱翔 。归来闲走笔,腕底郁青苍;墨光飞四照,云汉 为文章。 ”可从侧面反映王恩诰常年畅游山水间,以 山水为师,早期作品注重对景物的具体描摹,笔墨严 谨浓重。

王恩诰中晚年时期任职巴蜀后又寓居成都,巴蜀的书画艺术对其影响更为直接, 王恩诰浸淫巴蜀世风,耳濡目染,应会受到影响 。晚年思想的转变带动其笔墨变化,风格早晚期作品迥异,晚期作品笔墨疏淡,以画抒情,以形写神,为其山水画的精品 。其绘画师法自然兼受时代地域的影响,不拘一家,兼收并蓄,从而形成自己的风貌。

二、王恩诰题画诗解析

六朝时就有为画咏诗的现象, 但诗与画之间并无联系 。唐代时兴起为画题诗,直至宋元题画诗的逐渐成熟和完备 。文人将题画诗作为绘画创作的一部分,画家将诗文题写于画面中,诗画中的情感与意趣统一于画面的整体意境气氛之中, 诗景 、诗境与画景、画境相互融通 。明清时题画诗已成为绘画的重要组成部分,主题也发生了变化,描绘画景营造画境的同时,更多的是通过借物抒情,表达自 己的情感 。在王恩诰的山水画中断崖 、老树 、流水 、险山 、人物活动是其画中最常见的物象, 笔下的题画诗便为画面增添了新的意境与格调。

从王恩诰题画诗与画的关系来看, 其题画诗可以分为三类:一是诗画结合,描绘画面景物补充画境;二是以诗抒情,表达内心感情和归隐之意;三是画上题写画理 、画论的内容 。其早年生活在黔地,黔地山水多夹岩峭壁,奇山异水,有很多机会与山水接触 。而后常年奔波于黔蜀, 将途中眼见山水之景写于画中,笔下山峰雄奇峭拔,流水迟迟 。把人物活动置于山光水色之间,或曳杖寻诗,或泛舟江上,或持竿垂钓,或坐听山色,人物的加入为画面增加了山水之外的感情,使观者仿佛与画上人物同游于画中山水 。如重庆中国三峡博物馆藏的《山水图轴》题画诗:“大江东去撼涛声,山势舞响起不平 。驾得扁舟轻似叶,绿杨深处赋啼莺。 ”

画中景物山峰 、树石 、茅亭 、扁舟由近及远,近处岸边 一嫩柳,二人舟中对坐,驾舟江上,远处山崖危耸,小路茅亭,置于其间 。诗前两句直接描写画面,江水东流,涛声阵阵,江岸山峰,险峻峭拔;后两句写一叶扁舟,于岸边嫩柳处听得莺啼声,一 幅泛舟江上,观山水,听鸟鸣之景 。在奇山怪石嶙峋的自然景象里掺入人物活动,把清冷的画面变得生动近人。

《墨笔山水屏》其二上的题画诗写到:“飞崖迭翠 枕江流,老树盘空曲似钩。多少烟波行不得,半船人语 一天秋。”其画面以墨笔绘之,画一水一崖,老树盘空, 两人船中相对而坐 。江上飞崖居画面右侧,浓墨侧锋 写江边山崖峭拔,老树弯曲倒挂崖上之状,用淡墨皴 之,江上仅一舟两人,古寺藏于山崖深处。诗前两联中 的景物“飞崖”“江流”“老树”与画中物景相对应,后两 联中“行不得”“半船人语”又将诗人的愁与画中江上 烟波之景相结合,诗画中景色简淡疏静,飞崖苍翠,老 树盘于崖上,江水荡漾,船行江中,一 幅江中秋景。

《墨笔山水立幅》,画右侧上方题诗:“闲携竹杖 逐溪桥,老木经霜叶半凋 。惟有高崖青不断,四时苍 翠耸嶕峣。 ”画面描绘 一 溪两岸,木叶凋零,远山耸 立,山色如黛,近处小桥置两岸间,桥上之人持杖伫 立,两岸树木相对而立,远处高山耸立 。诗作透露的 潇洒安静之感与画面相通, 诗句所描写的诗境与画 境相符,诗中“闲”情化作画中的潇洒观画化为“闲携 竹杖”的人,带领观者“逐溪桥”看半凋的老木,远处 的高崖一 同感叹四季的绿意 。

其他题画诗亦是描绘自然景物的同时, 将人物 活动融入诗画中,如《山水图扇面》题画诗:“崖头老 树淡烟楼,秋柳萧萧乱不齐 。有客寻诗孤艇上,水平 风静野云低。”描绘诗人江上寻诗,所见崖头老树,柳 树萧萧,江面平静之秋景,诗画营造一种闲来泛舟江 上,观江岸秋景,赋诗一首的闲情逸致 。另一《山水图 团扇》题画诗:“四尺浮图耸碧宵,溪流新涨未金消 。 先生今日饶诗兴,持杖亭吟过板桥。 ”画里描绘岸边 三两树木,小桥茅亭,行者竹杖蓑衣立于桥上,山色 苍苍 、流水迟迟 、宁静悠远的意境 。题画诗前两句从 景色描写着笔,见佛塔高耸入云,溪流涨潮,后两句 转写人物, 先生持杖吟诗兴致勃勃, 将读者引入此 境,与诗中先生一同观此景 。

王恩诰将自己的内心情感写入一些山水题画诗 中,如《孤舟客愁图横幅》的题画诗:“西风江上弄扁 舟,满树夕阳动客愁 。今夜不知何处泊,霜花满地月 如钩。”此图为墨笔写意山水画深秋江景,一水两岸, 枯柳一支, 江上孤舟 。近处浓墨墨笔写枯柳生于岸 边,细笔勾勒江边孤舟,舟中两人对坐;侧锋写远处江岸,淡墨染之,稀疏枯柳,江面平静 。江面与远山之 间的大面积留白使岸边的枯柳与狭小的孤舟形成鲜 明的对比,将孤舟与枯柳衬托得更加的精致,江上舟 中相对而坐的两人使画面更显空旷, 枯柳与江岸的 墨色浓淡对比营造一种宁静、空寂的意味 。诗中描写 了霜花满地的深秋,泛舟江上,从夕阳西下至月已如 勾,不知归处的茫然,让观者仿佛置身江上扁舟,随 波荡漾,看霜花满地,发出应归何处的感叹。

再如《墨笔山水屏》其三,画上题诗:“枯藤百尺 挂孤松,小立桥头住短筇 。多少新诗吟不得,山楼高 打暮天钟。 ”描绘了一幅游历山水之景 。画中以一小 桥架于两山间, 一头戴蓑笠, 手持竹杖之人立于桥 上,山间河水桥下穿过,孤松长于左侧山石上,枝叶 由左向右蔓延;两岸山峰高耸峻峭,山峦相接处有房 屋点缀其间 。近景墨笔勾勒山形,细笔勾画藤蔓缠绕 松树;中景对岸山峰用湿笔侧锋铺满长披麻皴,山面 层叠,远景处山峦延绵,怪石穿插其间 。起句与承句 为静态之景, 而转句写出王恩诰似乎化作桥上伫立 之人,观眼前之景,发出“多少新诗吟不得”,抒发了 一种身不由己之感 。此时的王恩诰正处在人生的灰 暗期,然家中妻儿正待养,自身困顿,难保饥食,听到 “山楼高打暮天钟”的钟声,更生出美人迟暮之感。

壬辰年春所作的《携亲访友图》画上题诗表达自 己的隐居之意,其诗言:“曲厌尘器避世哗,携筇来访 野人家。今年霜信山中早,染出桥头两树花。”画面中 心绘一 山峰,半山置屋舍一间,山脚处画树木两株, 用朱色表现树木花蕊;右侧下端绘一人头戴蓑立,手 持竹杖正行于桥上 。题画诗描绘画景的同时,表达了 作者的心境,首两句诗交代了此行的目的,在春天逃 离尘世,来访山间好友 。后两句描写山中霜色开始褪 去,树木花开,俨然是春来到的景象,体现了对山中 生活的向往和自然山水的喜爱。

另有《墨笔山水图》题画诗里写:“山人原自爱山 居,老树参差画不如 。隔断红尘无个事,一壶浊酒读 奇书。 ”画中高处半山位于画面右侧,低处屋舍在两 岸树间,树木枝叶茂盛,屋中一人 一 书 一酒壶,屋下 潺潺流水 。此图与《携亲访友图》的题画诗都在表达 对隐居生活的向往, 后两句对不想理会红尘之事表达得更为直接,只想在这山间安静享受读书之乐。

辛卯冬画的《南山幽居图》为王恩诰晚年之作 。 仕途不顺的他,寄情诗画,化作诗画中独居山林之幽 人不受世俗的打扰,享受与山间景物相伴的趣味 。画 上题诗:“幽居筑在北山陲,野趣天然景物滋 。近日应 无俗客到,小窗独坐制新诗。”画面采用三段式构图, 山峦左右交错分布,由近到远呈险绝高耸之势,山面 用长披麻皴皴之,山石呈片状堆叠,山面无植被,仅 在山巅与山脚用墨点表现植被,小道蜿蜒贯穿其间 。 近景以浓墨勾勒山石分布道路左右,淡墨皴之,中锋 淡墨写树木笔直挺拔之姿,浓淡相间墨色点染树叶, 层次分明,茅屋一间居于树林间,一 人 一 桌于屋中; 中景山路愈高愈远,山峦层叠,山巅处点缀树木,浓 墨点于山巅,山坳处有屋舍隐约可见;远景作留白处 理,似窥见山峰连绵,树木分布山路其间 。诗中所写 一人幽居在北山陲,窗前独坐的怡然自乐之感,透露 出诗人享受山林生活和内心的平静。

另一类题画诗文里王恩诰写下自己对绘画的理 解和看法,在《山水册页》后写道:“世之论画者,必曰 某宗某派 。世之作画者,亦必曰某宗某派或专一家, 或兼数家,古人之规矩尺寸慎不敢失,诚恐稍易焉即 家法浅陋矣 。依门傍户,千古同讥,虽欲一自开生面、 不蹈古人溪径者,诚不可得,是殆不知古人之画不自 中来耳! …… 一旦触景生情,挥墨染翰,不过信手直 书,消磨岁月 .而笔之所到,不拘成法,要自有天然生 动之致,故其画传于世而不可灭。 ”

其《题画册三首·其一》中言:“我生有奇病,山水 入膏肓;人迹罕能到,一一俱翱翔 。归来闲走笔,腕底 郁青苍;墨光飞四照,云汉为文章 。旨哉师造物,此语 自堂皇;俗士谈宗派,无乃太荒唐 。试问伏羲卦,伊谁 始溢觞? 独弹成古调,四顾空茫茫! ”

对于清代画坛崇尚“摹古”,竞谈“宗派”的现象, 他强调师造化的重要性,认为论画与作画者所言师之 于某宗某派,是为“后之人观其画,不能想见其为人, 第称之日此宗某派也”,而世人论画和作画却拘泥于 这某宗某派之说,作画者则更甚,择一家或一派而专 之不敢逾越半步,为“依门傍户,千古同讥”。 认为不 应拘泥于“摹古”和“宗派”,择一家或 一 派专之不敢逾越半步,而是将风尘奔走之中“身之所至,目之所见,耳之所闻,可惊可怪之形,欲歌欲泣之状 …… 发而为文,文不能尽其藏,又流而为诗,诗不能穷极其变,乃扩而为画”;他自己则如其诗文中写“遍历名山大泽,……虽半生足迹,未遍天下,而海内奇观,已历十之六七矣。”半生游历了无数山川、河流,到过荒村险崖,山间奇景存于胸中,归来作画意之所到,笔即赴之,其自嘲 自 己是“东涂西抹,不知何者为某家皴法,何者为宗派”。

其强调师造化对于绘画创新的重要性, 画山水要想不泥古,而又能自开生面法,王恩诰认为亦当在真山真水中得之,真山水之天然生动之致,笔到之处尽情描摹,不拘成法 。作画不落俗套之法,历代画论述于自然山水中寻,明代唐志契在其《绘事微言》中说:“凡学画山水者,看真山水,极长学问,便脱时人笔下套子,便无作家俗气 。古人云:墨沈流川影,笔花传入神, 此之谓也。 ”清代笪重光《画筌》中亦有言:“善师者,师化工;不善师者,抚缣素 。拘法者,守家数;不拘法者,变门庭。 ”认为善师和不善师的人,完全是两种不同的状态, 师法自然, 不拘法者才能生变 。而绘画真实的作用王恩诰认为有二:一是可以见证时代和人才的消长, 二是借画抒写怀抱, 消磨岁月 。认为明君之世道,时人一才一技都为朝廷所用,无暇顾及画,而世道衰微时,有才者不能尽其才,只能将蓄积于胸的情感抱负抒于画面,其言“故画者,半皆孤臣孽子人隐士不得志于时,借以抒写怀抱 、消磨岁月者之所以作也”。

三、结语

中国画自古皆为传统士人所作, 唐代张彦远就 曾有言擅画者都为“衣冠贵胄,逸士高人”,故文人画 又称士人画 、士夫画 。从宋代苏东坡评王维画可知, 诗中有画,画中有诗的意境为文人所重,明代董其昌 亦认为文人画始于王维 。文人画通常追求高洁的志 趣,博学能诗的学识涵养,笔墨上以形写神,重神轻 形,注重性情的抒发 。然士大夫最重山水,认为山水 有陶冶性情的作用,为“坐穷泉壑,猿声鸟鸣,依约在 耳,山光水色,混漾夺目,斯不快人意,实获我心哉! ” 元代画家将自作诗题写于画上,将诗画的融合做到极致,认为诗画同体“诗者 心声,画者心画,二者同体也”。

贵州偏居西南一 隅,“黔处万山从谷中, 地窳而 气沴,土瘠而候愆”气候地貌条件限制了贵州书画艺 术的发展。明永乐十一年(1413 年)贵州建省,大量外 籍文人到贵州做官, 在一定程度上促进贵州的书画 艺术的发展 。至清代有周渔璜 、郑珍 、莫友芝等驰名 京师,王恩诰生于晚清黔地,一生往返黔蜀,遍历黔 蜀山水,浸淫晚清黔蜀世风 。笔墨构图循晚清文人画 风,作画师法自然,不求形似,直抒胸臆,笔下山水细 致严谨 、浑厚苍润 。题画诗将诗与画相结合,以诗景 写画景,诗境写画境的同时,托物言志,表现身在林 泉,心怀魏阙的矛盾与纠结 。其诗画受限于时代地域 和自身学识还有众多不足之处,与晚清大家相较,微 不足道,然于晚清黔地,其诗画结合的墨笔山水不可 不谓是独树一 帜 。

通过对其诗画的探析, 窥见在清代大背景下晚 清黔中文化艺术发展现状, 文人绘画艺术学习的状 态和局限性 。令观者于诗中见其画,于画中得其诗, 诗与画相融相通, 让后人得以从其诗画窥见晚清黔蜀山水的风貌,研究黔蜀山水画风格时不可被忽略。

参考文献 :

[1][清]常恩修,鄒汉勳,吴寅邦纂 .安顺府志[M].咸丰元年刻本,5.

[2]屠玉麟 .独特的文化摇篮:喀斯特与贵州文化[M].贵阳:贵州教 育出版社,2000:7.

[3] 陈 训 明 . 贵 州 书 画 家 简 论 [M]. 贵 阳 : 贵 州 美 术 出 版 社,1986: 155.143.

[4][民国]黄元操,任可澄等纂辑 .续修安顺府志[M].贵州省安顺市 志编纂委员会,1983:299.612.604.613.

[5]杨逸著,印晓峰点校 .海上墨林[M].上海:华东师范大学出版社 , 2009:127.

[6]俞剑华 . 国画研究[M].南宁:广西师范大学出版社,2005:80.

[7]四川省巴县志编纂委员会.巴县志[M].重庆:重庆出版社,1994:685.

[8][民国]朱之洪等修,向楚等纂. 巴县志[M].民国二十八年刻本,370.

[9]俞剑华. 中国古代画论类编[M].北京:人民美术出版社,1998:570.

[10]卢辅圣主编 . 中国书画全书第八册[M].上海:上海书画出版社, 1993:585.762.694.124.

[11]贵州省文史研究馆古籍整理委员会 .贵州通志·风土志[M].贵 阳:贵州大学出版社,2010:404.

[12]张元济,王元五编 . 四部丛刊正编第七十一册[M]. 台北:台湾商 务出版社,79.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/62937.html