SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:钢琴作品“民族化”从 20 世纪中叶发展到现在已经日趋成熟,越来越多的 中国钢琴曲出现在音乐会舞台 上,且逐渐享誉国内外 。本文结合云南哈尼族历史文化概况,以及哈尼族民歌特性,以两首哈尼族民歌改编钢 琴曲《哈尼情歌》和《童嬉》为例,对哈尼族民歌与钢琴音乐的融合加以探讨,并对中国钢琴音乐作品的民族化 做出展望 。

20 世纪以来,钢琴音乐事业在中国的蓬勃发展有 赖于中国作曲家对于钢琴作品“民族化”玫玫不倦的 探索和研究 。虽然钢琴是一件西方舶来之乐器,但是 经过百余年在中国本土的融合与发展,无论是演奏 、 教学,还是创作 、传播等方面,中国钢琴音乐早已是 世界钢琴艺术中不可或缺的一部分, 由于钢琴具备 容易入门 、适配性高 、音响层次丰富等特点,所以如 今有不少儿童 、青少年 、成人,甚至中老年人选择学 习钢琴 。通过钢琴音乐传承发展优秀的中华传统民 族文化显然是一个需要长期坚持的工作, 中国作曲 家也一直在致力于发掘各个少数民族不同的音乐文 化,并与西方作曲技法相结合,推出更多优美动听的 中国钢琴曲 。哈尼族作为一个拥有悠久历史和灿烂 文化的少数民族, 音乐文化是其传统文化的重要组 成部分, 其中民间歌曲是哈尼族音乐的一个重要分 支 。哈尼族民歌种类丰富,以习俗功能为主的多元化 分类标准将哈尼族民歌分为八大种类, 八大类民歌 各具独特风格,承载着哈尼族的种族变迁,记录着哈 尼族的历史文化 、生产活动 、婚丧节庆 、民族精神等 。 哈尼族民歌是我国各民族文化的重要组成之 一,是 我国非物质文化遗产保护项目之一, 更是世界民族 文化之林中不可或缺的一块艺术瑰宝, 也成为作曲家创作民族化钢琴音乐所需汲取的重要养料 。

一、云南哈尼族的历史文化概况

( 一 )历史背景

学界目前普遍认为云南哈尼族最早是中国西北 的氐羌族后代,处于青藏高原这样的地理环境,这使 得他们的生活方式大多为游牧, 后因恶劣的生存环 境而南迁 。约公元前 2— 3 世纪左右,开始迁至今四 川大渡河附近居住,而后因战乱继续南迁,在迁徙的 过程中为了适应当地生活环境, 游牧生活改为农耕 生活, 最后他们迁徙到如今的云南境内, 并定居于 此,便有了如今居住在哀牢山一带的哈尼族人 。 自古 哈尼族支系 、称谓众多,包括先世的“和夷”,秦汉的 “昆明叟”,魏晋南北朝的“乌蛮”,唐宋的“和蛮”,元 朝时的“翰蛮”“翰泥”,明清时的“窝泥”“和泥”。顺着 历史的脉络,哈尼族的繁衍生息在史籍中有迹可循, 自新中国成立后,根据哈尼族人民的共同意愿,以人 数较多的“哈尼”为这一民族统 一 的名称,正式定名 为“哈尼族”,“哈”即为“和”,意为“半山坡”,“尼”是 人或族之意;“哈尼”即为居住在山坡上的民族。

(二)文化背景

因云南哈尼族世代居住于山坡上, 独特的地理 环境造就了他们异乎寻常的梯田耕田方式,由于山地崎岖,难以实现机械化农耕,云南哈尼族如今的劳作 方式依然是人背马驼, 这在一定程度下传承了传统 文化 。梯田是云南哈尼族人民世代征服自然、改造自 然的产物,是云南哈尼族先民劳动的结晶,承载和凝 聚了数千年的文明, 更是哈尼族历史文化的主动脉 和生活核心,是民族精神的象征 。作为一个没有文字 的民族, 云南哈尼族的音乐通过口口相传的方式来 传承,承载着民族历史 、婚丧节庆 、风土人情 、伦理道 德 、宗教信仰等,它们萦绕在梯田之上,伴随着 一 代 又一代云南哈尼族人民,形成了独有的梯田文化。

二、云南哈尼族民歌特性

云南哈尼族的民间音乐产生于哈尼人的 日常生 产劳作 、生活 、娱乐 、祭祀等场所,它们形成于自然, 率真朴实,毫不做作,与特定的民族生活融为一体, 诉 说 着 哈 尼 族 人 民 数 千 年 来 的 迁 徙 繁 衍 和 发 展 繁 荣 。云南哈尼族音乐资源大致可分为民歌 、歌舞音 乐 、器乐和民间舞蹈四大类,民歌在其中起到举重若 轻的作用。

哈尼族把自己的民歌分为八大类: 一是在任何 场合都可以唱的“哈巴”,作为哈尼族古老的叙事歌 种,涉及内容极为广泛,以叙事性的唱述和哲理性的 短歌说明哈尼族所遵奉的规矩和道理, 演唱形式有 一人主唱 、听众帮衬;二人对唱 、听众帮衬两种;二是 包括劳动和谈情说爱在内的“阿茨”,有高亢嘹亮的, 有低回婉转的,演唱形式有男女对唱和独唱,亦有用 民间乐队伴奏的男女领唱 、众人帮衬等形式;三是儿 童嬉戏玩耍时唱的“然咕差”,曲调短小,音域不宽, 多句重复,内容丰富,多数边歌边舞;四是哄娃娃睡 觉的摇篮曲“阿尼托”,多为重复短小轻柔的哼唱曲; 五是嫁姑娘时唱的“苏咪依”,是婚礼风俗歌曲,有出 嫁调 、哭嫁调 、送嫁歌等;六是小辈给德高望重的长 辈送葬时唱的“迷煞维”,哭 一 段唱 一 段,音调悲怆; 七是在各种仪式上唱的喊魂歌“约拉祜”;八是祭祀 时所唱的“莫丕差”。 各类民歌因为不同的社会功能 和民族认同而在不同的场合演唱,先民的智慧 、族群 的记忆,一代又一代地流传下来。

三、云南哈尼族民歌素材在钢琴作品中的运用

( 一 )“阿茨”与钢琴曲《哈尼情歌》

“阿茨”作为云南哈尼族情歌总称,属于哈尼族 八大民歌中的一个重要组成部分。“阿茨”表达的是 动情 、玩耍的意思 。就民间传统分类习惯而言,“阿 茨 ”包 含 着 两 个 概 念:一 是 以 娱 乐 为 目 的,以 爱 情生活为主要题材的“茨玛咕”。 二是以寻求伴侣为 目的,以抒情为主的“茨然”。 前者的适用范围较广,常用于捕猎 、赶马 、放牧等场合;后者则在男女谈情说爱 、互相倾诉时使用。“茨玛咕”意为大声唱的情歌,大都是族人在梯田劳作时唱的歌 。演唱时并无禁忌,男女老少都能参与,且要放声高歌,除了歌唱男女爱情故事,也有山水草木 、自然风土 、劳作耕种等题材,演唱时一般没有伴奏乐器,其音调苍劲高昂,音乐织体层次丰富,就像梯田一样层层叠进,是领唱与合唱循环的多声民歌;“茨然”意为小声唱的情歌,常在青年男女相互表达爱慕时出现,以歌代言,以歌传情,以歌为礼, 歌曲在青年男女的相处中增添了不少情趣 。演唱时有严格禁忌,在哈尼族的传统中,不同辈分的族人是不能在一起唱“茨然”的,同辈的青年男女聚在一起,通过“茨然”幽会交友,且“茨然”只能在农闲时节 、夜晚时分演唱,或者在较为隐蔽的环境中小声地对爱慕对象演唱,其音调婉转动人,热情中带着深沉,坦白中带着含蓄 。演唱形式多为男女对唱,并用巴乌 、三弦 、树叶等作为伴奏,它是男女编制爱情之花的使者,是点燃爱情烈焰的火炬 。

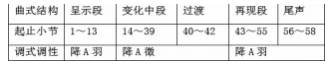

钢琴独奏曲 《哈尼情歌》 是作曲家张朝于 2007 年创作的献给父母两首歌《音诗》中的其中 一 首,改 编自父亲张难的小提琴独奏曲《哈尼情歌》,张朝出 生于云南,从小学习小提琴 、钢琴 、手风琴,并跟随父 亲张难学习作曲,在云南哈尼族 、彝族聚居地滇南哀 牢山区生活了十四年, 浸染于当地少数民族音乐之 中 。因出生地与成长环境的熏陶,少数民族音乐早已 渗透到他的骨子里,在他的作品创作中,到处都有少 数民族音乐身影 。钢琴独奏曲《哈尼情歌》全曲凝聚 一个“情”字,融汇了亲情 、友情 、爱情和父辈们为理 想而奋斗献身的家国情怀,运用小提琴曲《哈尼情歌》 的主题旋律织体,采用哀牢山区哈尼族 、彝族音乐音 调,将哈尼族传统音乐元素与西方创作技法相结合, 刻画了一种“诗”的情境。作 曲 家 结 合 了 两 种 形 式 的“ 阿 茨 ”,其 一 是“茨然”,其二是“茨玛咕”,在父亲张难所作的同名小提琴曲主题旋律基础之上,运用了中国传统五声调式,并结合西洋作曲技法, 充分展现了云南哈尼族民歌特有的调式调性 、旋律进行及和声色彩,利用音响层次丰富 、表现力极强的钢琴,将哈尼族情歌多声性特点淋漓尽致地体现出来 。作曲家用极具哈尼族音乐风格的降 A 羽调式作为基调,为该钢琴曲编创了极为严谨的曲式结构 。整首作品为降 A 羽调的三段式结 构,包括呈示段 、变化中段 、过渡 、再现段 、尾声五个 部分,其中在变化中段时转为降 A 徴调式,经过过渡 段后,再回到降 A 羽调式,其结构为:

首先,全曲既有哈尼族民歌意境,又符合西方古 典主义 、浪漫主义时期音乐结构清晰 、曲式结构完整 的特点;其次,“鱼咬尾”“换头合尾”等哈尼族民歌特 有的旋律进行方式都出现在该钢琴曲中。“鱼咬尾” 又称“头尾相叠”,即前 一 个乐句的结束音和下 一 个 乐句的第一个音相同,除了能在哈尼族民歌中见到, 在文学写作中也常常看到, 这种修辞手法叫做 “顶 针”。“换头合尾”是指两个乐句的开头旋律进行是不 一样的,但结尾处却使用相同的音乐素材 。这两种极 具民族化的旋律进行方式成为此钢琴曲呈示段的主 要旋律发展手段, 使得哈尼族风格在西洋乐器上毫 无违和感地表现出来;最后,作曲家运用加花变奏法, 结合各种表情术语,将简洁单调的“阿茨”变为磅礴 宏大的钢琴曲 。作曲家运用加花变奏法,让主题旋律 随着表情术语的改变更加丰富厚重, 虽然旋律框架 未变, 但是密集的六连音和令人应接不暇的七和弦 让整曲显得前呼后应,有一种在变化中求统一之感 。 钢琴曲中,呈示段与再现段都是较慢速度的行板,旋 律宽广而悠长,加上慢而深的指腹触键,使得钢琴音 乐如歌声般连贯, 变化中段轻柔的问答句利用变化 模仿的复调作曲手法, 营造出哈尼族年轻男女对唱 情歌的气氛, 并随着越来越强的和弦模进和加花变 奏,进入整曲最高潮,经过华丽优美的过渡段后,回 归于平静的再现段,然后走完尾声并结束,将云南哈 尼族民歌“阿茨”的旋律发展与西方音乐创作手法相 融合,一 幅哈尼梯田中年轻男女 、老少妇孺相亲相爱 的画面浮现在眼前, 可以从这首钢琴曲感受到作曲 家的思乡之情及对家国的热爱之情,令人感动震撼。

(二)“然咕差”与钢琴曲《童嬉》

哈尼语“然咕差”意为娃娃唱的歌,虽然曲调短小, 但是内容极为丰富, 是哈尼族儿童成长启蒙歌 曲,也是哈尼族民歌的一个重要分支 。其内容广泛, 涉及天地自然 、风俗人情 、处世之道 、劳动技能 、游戏 玩耍、生活常识 、本民族历史 、语言学习等,对哈尼族 儿 童 来 说,通 过 对 母 语 歌 曲 的 演唱,不 仅 能 让 他 们懂 得运用母语自由表达,还能娱乐身心 、培养道德 、 开发智力,体会哈尼族音乐的旋律美 、意象美和音韵 美。“然咕差”演唱形式丰富,包括齐唱、领唱与合唱 、 拍掌击节演唱 、边跳舞边唱 、边游戏边唱等,且此类 歌曲大多活泼可爱,简单上口,短小精悍,与 20 世纪 中国近代歌舞之父黎锦晖所作的儿童歌舞剧有异曲 同工之妙 。哈尼族儿歌“然咕差”可以说是哈尼族音 乐的基因库, 它有丰富多彩的哈尼族调式和古老的 调式音列,更以乐汇 、乐句的形式存在于其他种类哈 尼族民歌旋律进行中。“然咕差”以口耳相传的形式 在一代代哈尼族儿童之中传唱, 最后形成了哈尼族 特有的音乐审美和音乐价值观,因此,研究者要想真 正懂得哈尼族民间音乐,哈尼族儿童歌曲“然咕差” 是不得不深入研究的重要领域。

钢琴曲《童嬉》是作曲家朱践耳创作的钢琴组曲 《南国印象》中的第三乐章 。作曲家在 20 世纪 80 年 代为了创作去云南采风时, 发现该地区民歌拥有极 其独特的音律及调式, 他曾说过 “乍听起来并不好 听,但细细品味,却颇具个性,具有一种天然美 、原始 美和稚拙美, 真有妙不可言的感觉。 ”于是在 1992 年,朱践耳怀着对西南民歌的热爱,作曲家选用五首 不同民族民歌作为素材,引入西方现代创作技法,对 原民歌曲调进行加工重塑, 创作出织体语言丰富又 不失民族意境的钢琴组曲《南国印象》。第三乐章《童 嬉》创作素材来自云南哈尼族儿歌“然咕差”中的《赶 集去》,乐曲旋律多为级进,也有许多四五度大跳,低 音区 、中音区及高音区都有涉及,音域极宽,许多和 弦均作了五声化处理,极具哈尼族音乐风格,作曲家 非常注重意境和情趣描写, 勾勒了一 幅儿童聚集到 街市玩闹嬉戏的画面,令人浮想联翩,回味无穷。

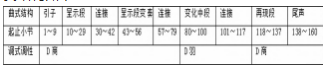

钢琴曲《童嬉》采用哈尼族儿歌“然咕差”中《赶 集去》的主题旋律,运用散板节奏,在音型的转换与 重复,速度 、力度 、拍号的不断变化中,将句子短小 、 重复句多的 “然咕差” 在钢琴上风趣诙谐地表现出 来 。散板节奏的使用与较规整的曲式结构让全曲活 泼灵动中不失和谐统一 。乐曲为带再现的单三部曲 式结构,乐曲在呈示段时为 D 商调式,再现段时转为 D 羽调式,到再现段又回到 D 商调式,直到结束,曲 式结构如下:

由于中间几个连接段较长, 超出了典型的单三 部曲式结构特征,更加符合哈尼族儿歌“然咕差”无 固定格式 、句式自由 、长短灵活变化的特点,整曲为 散 板 节 奏, 拍 号 在 1/4、2/4、3/4、4/4、5/4、2/8、3/8、5/8 之间变化,充分体现了中国民歌的自由节拍,同时遵 循西方音乐的曲式结构框架。

作曲家运用重复 、模进 、复调等创作技法,使得 句子短小 、重复单调的哈尼族儿歌“然咕差”拥有了 更加丰富的和声伴奏织体,并以不同形式呈现出来 。 呈示段主题旋律所配的伴奏在民族五声音阶的基础 上引入现代音乐技法, 六音一组的全分解和弦与主 旋律节奏交错对应,让节拍不规则变化,呈示段变奏 时,作曲家运用变化模仿的创作技法,让左手厚重的 八度双音与右手单音旋律相对应, 更像两个人卡农 式轮唱,让人联想到孩童相互玩笑嬉戏的画面。

作曲家在乐曲中加入哈尼族舞蹈节奏,结合音型 组合和力度变化,使得整首钢琴曲更具哈尼族特色。在 乐曲变化中段中, 音乐风格由活泼灵 动突然转 变为 抒 情 婉 转, 歌 唱 性 的 旋 律 由 右 手 琶 音 一 串 串 衬 托 出 来,配 上 左 手 极 具 舞 蹈 特 色 的 重 复 音 型,在 力 度 渐强到减弱中周期性反复展开,经过逐渐紧缩的重 复 组 合 音 出 现 的 过 渡 段 后,音 乐 回 到 再 现 段,让 主 题 旋 律 在更 加 厚 重 的 织 体 和 更 加 密 集 的 节 奏 中 展 开,最后在极强到极弱的尾声中结束 。乐曲运用哈 尼族儿歌《赶集去》的主题旋律,将许多儿童游戏场 景和动作形象化,令听众了解哈尼族音乐审美价值观, 同时充分感受到哈尼族民歌与钢琴音乐融合的独特 魅力。

四、结语

在 5000 多年的历史长河中,中国各民族传统音 乐浩如烟海, 他们诉说着传奇故事, 表达着民族期 望,彰显着先民智慧,各族人民的音乐文化在祖国各 地大放异彩,等待着后辈的传承和发展 。改革开放以 来,中国的钢琴创作 、钢琴表演及钢琴教育事业已愈 发成熟,越来越多的中国作曲家 、钢琴表演艺术家, 以及钢琴教师更愿意将创作根植于少数民族音乐, 将表演内容转移到少数民族音乐, 将教学重点更多 地放在少数民族音乐方面 。钢琴艺术已经在我国走 过百年的民族化历程, 从最初的民族化钢琴音乐作 品的初尝试, 到如今大量具有民族化风格的钢琴作 品出现,无不彰显了中华优秀传统文化的底蕴 。笔者列举的两首钢琴曲都是哈尼族民歌与钢琴音乐融合的优秀典范, 两位作曲家在创作时并不是完全照搬民歌旋律或把民歌加上西洋功能和声伴奏这样机械融合,而是吸收其中的某几个音或某些旋法特点,在遵循西洋和声理论和曲式架构的同时, 坚持承前启后 、铸新淘旧的创作思想,分别选用了两个极具代表性 的 歌 种:哈 尼 族 情 歌“ 阿 茨 ”与 哈 尼 族 儿 歌“然 咕差”作为素材,将两种有天壤之别的音乐语言毫无违和感地融合在一起, 用西方钢琴丰富的音响弥补了哈尼族民歌单薄的缺点, 加上作曲家非凡创作和演奏家的精湛技术, 让简单的民歌在西方创作技法的加持下与时俱进, 通过西洋乐器钢琴弹奏出优美动听的新时代哈尼族音乐 。两首钢琴曲频繁出现于全国各场音乐会及比赛的舞台上, 出现在钢琴考级教材上并不是偶然,独特的哈尼族音乐素材 、优秀作曲家的创作编排以及倡导传承发展少数民族文化的社会背景等都是两首曲子能被大家熟知的原因 。未来会有更多卓越的民族化钢琴音乐作品走出国门,面向世界,为全世界人民所接受 、欣赏并传播,不仅会提高中国人民的文化自信, 更对中国优秀少数民族传统文化进行了全新的阐释。

参考文献:

[1]孙潭 . 哈尼古歌《十二奴局》的族群记忆研究[D]. 昆明:云南艺术学院,2021 年 .

[2]李永燧,王尔松编 .哈尼语简志[M].北京:民族出版社,1986.

[3]左代楠 .哈尼族民歌“哈巴”研究[D].重庆:西南大学,2010 年 .

[4]白学光,汪致敏 .哈尼族情歌“阿茨”[J]. 民族艺术研究,1999(05):44-46.

[5]杨丹霞 .红河县哈尼族“阿茨”多元情境论[D]. 昆明:云南艺术学院,2014 年 .

[6]庞 振 国 . 中 国 少 数 民 族 文 化 与 西 洋 器 乐 的 又 一 次 完 美 结合—— 当代作曲家张难之小提琴作品《哈尼情歌》探析[J].音乐创作,2011(05):116-117.

[7]张凯 .钢琴的“东方魂”—— 当代作曲家张朝访谈记[J].钢琴艺术,2018(06):4-12.

[8]崔馨丹 .张朝钢琴独奏曲《哈尼情歌》音乐分析与演奏教学启示[D].武汉:武汉音乐学院,2017 年 .

[9]李元庆 .关于哈尼族民间音乐的若干问题—— 应中央电视台青年导演吴字文先生之采访而写[J]. 民族音乐,2018(05):29-33.

[10]李虻 .钢琴曲《童嬉》赏析[J].琴童,2019(12):39-41.

[11]王劭芃 .朱践耳钢琴组曲《南国印象》[D].上海:上海音乐学院 ,2020 年.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/59188.html