SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:

数字媒体技术与艺术的结合, 创生了数字媒体艺术。无论从艺术的生产、传播和消费来看, 数字媒体艺术在未来都具有广阔的发展空间。相对于传统艺术形式, 数字媒体艺术所营造的虚拟情境更加逼真、生动, 更容易让人沉浸其中, 获得一种前所未有的艺术体验。因此, 数字媒体艺术也将越来越深地介入我们的现实生活, 在旅游探险、情感体验、生活设计等方面发挥重要作用, 并把人类带入一个全新的数字化生活时代, 虚拟与现实之间的界线将会淡化、乃至消失。它给我们带来的福利是显然的, 但副作用也不可小视, 故此, 建立完善的监督和管理机制也就成为必然。

关键词:

数字媒体; 数字媒体艺术; 虚拟; 现实; 数字化生活;

作者简介:张玉安 (1969-) , 男, 汉, 河北河间人, 北京大学哲学博士, 北京服装学院艺术文化研究院副教授, 硕士生导师。研究方向:艺术学理论, 美学, 服饰文化研究。

Between the Virtue and the Realistic:Thinking over Digital Media and Art

ZHANG Yu-an Research Institution of Art and Culture, Beijing Costume Academy Abstract:

The integration between digital media technology and art creates digital media art. Digital media art has a wide development space in future from perspectives of the production, transmission, and consumption of art. Compared to traditional art form, the virtual context forged through digital media art is more lively, and immersive, which will bring an unprecedented art experience. Therefore, digital media art will more and more profoundly intervene in our actual life, and will play a significant function in tourism exploration, emotional experience, and life design, and will bring human to a whole new digital living era in which the bound between the virtual and the realistic will desalt and even disappear. The welfare it brings to us is very distinct, but the side-effect could not be ignored. Therefore, there is a must to build a complete supervision and management system.

Keyword:

Digital Media; Digital Media Art; The Virtual; Reality; Digital Life;

一、虚拟与现实问题的提出

数字媒体艺术是一个新兴的事物, 它本身还具有很大的不确定性。可以确定的是, 这个概念是“数字媒体”和“艺术”的组合, 但又不等于二者的简单相加, 而是当下正在发生的一个极其复杂的社会文化现象。

严格地讲, 数字媒体只是一种设计制作、信息存储和数据传播、展示的工具与技术, 具体包括计算机与互联网, 设计制作和播放软件, 数据采集、交换与播放设备 (影像、声音、触觉等) , 情景感受与体验设备, 以及人工智能设备等。数字媒体与艺术的结合, 可以营造出一种虚拟现实的艺术情境, 乃至以假乱真。对此, 美国学者尼葛洛庞帝说:“虚拟现实能使人造事物像真实事物一样逼真, 甚至比真实事物还要逼真。”[1]140数字媒体艺术的出现, 将虚拟与现实结合在一起, 当我们徜徉其中时, 二者之间的距离仿佛消失了, 这是一种审美的沉浸。

在美学上, 有一种距离产生美的说法, 但这更加适合于崇高的审美对象, 如火山、壮丽的高山大河、汹涌澎湃的巨浪等, 人和它们保持一定的安全距离才能产生美感和赞叹。而这种距离, 主要是指心理上的距离。但面对优美的对象, 人们还是容易沉迷其中、留连忘返, 黛玉葬花就出于此种情怀, 因为黛玉和落花的际遇相似, 故二者难分彼此, 心理上的距离也就会自动解除。当我们和审美对象保持心理距离的时候, 可以警觉到它的虚拟存在;而当人沉浸其中的时候, 虚拟景象此时此刻便是真实的, 我们的各种切身感受也会随之出现, 就像在梦境中一样。从根本上看, 传统艺术为我们创造的也是虚拟情境, 无论文学、戏剧、绘画、音乐还是建筑、雕塑, 都是对现实生活的加工改造和理想化。当我们欣赏这些艺术形式的时候, 还会加入个人的生活体验和想象, 最后造就一种个人化的艺术情境, 这个情境是虚拟的。

将数字媒体艺术和传统艺术形式相比较, 二者所造的情境虽都为虚拟, 但数字媒体营造的艺术情境要更加逼真、更容易让人沉浸其中, 分不清虚拟和现实之间的关系, 体验上也要更加真实贴切。数字媒体艺术所带来的虚拟与现实之间界线的模糊化, 将对人类的未来生活产生深远的影响, 必须引起我们的关注。

二、数字媒体艺术崛起的必然性

数字媒体技术的发展, 正把我们快速拖入一个全新的时代———数字化生活时代。网络化、信息化、数字化、虚拟化生活已经不是幻觉, 而是摆在我们面前的活生生的事实, 而且还会不断深化和强化。如今, 一部智能手机已经能够把工作、休闲、娱乐、交友、购物、教育、旅游、艺术鉴赏与体验等融为一体。再过十年、二十年、三十年呢?我们整个的生活环境和生活方式都将发生巨大的变化, 这似乎是一个不可阻挡的趋势与潮流。

就此而言, 西方传播学先驱马歇尔·麦克卢汉的观点, 在今天看来依然具有十足的震撼性。他在《理解媒介》 (第二版) 序言中说:“‘媒介即是讯息’大概可以靠指出以下事实来阐明:任何技术都逐渐创造出一种全新的人的环境, 环境并非消极的包装用品, 而是积极的作用进程。”[2]25用今天的话说, 数字媒体 (媒介) 本身是一种技术, 同时也是信息, 它通过创造信息给我们营造一个全新的环境 (虚拟世界) ;这个新环境不仅仅是我们旧有生活方式的包装, 同时也在创生一种全新的生活方式———数字化生活方式。尽管麦克卢汉的观点具有技术决定论的倾向, 但他指出的事实我们必须严肃对待。从人类文明发展史的角度看, 火的使用, 青铜器、铁器的发明使用, 造纸术、印刷术、指南针、火药的发明使用, 蒸汽机、内燃机、电力的发明使用, 汽车、火车、飞机、火箭、宇宙飞船的发明使用, 电报、电话、智能手机的发明使用, 都让我们的生活方式发生了巨大的变化。物质生活领域如此, 精神生活领域也是这样。原始巫术时代, 甲骨、金文、石刻记事时代, 竹简、布帛、羊皮纸时代, 纸张时代, 电子时代, 数字媒体时代, 每一种新的书写工具与媒介的变化, 都会带来信息交流的巨变, 从而改变我们精神生活的广度与深度, 并影响时代的发展。

技术的发展, 代表着人类手中所用工具的进步。从经济学的角度看, 人类的生产能力包含很多方面:第一, 实体性因素, 如劳动者、劳动资料和劳动对象;第二, 加强性因素, 如教育和科学技术;第三, 运筹性因素, 如资金、信息的流通;第四, 组合性因素, 如生产管理、人际协调, 等等。而技术的进步、新工具的出现, 往往会给以上因素注入新的活力。反观人类历史上曾经出现过的技术与工具, 似乎没有一样可以像今天的数字媒体技术一样, 能够在如此的广度和深度上, 渗透到人类几乎所有的生产力要素当中, 并把它们结合在一起, 成为一个放大器和倍增器, 并出现在我们生产和生活的各个领域。因为它解决了传统生产力要素中的一个瓶颈, 即信息与资源的快速沟通、共享与传输。世界突然之间变成了地球村, 人与人之间的时空距离逐渐被打破。

作为信息生产与消费的工具、平台和传播媒介, 数字媒体在技术上越来越成熟, 和我们现实生活的对接也日益轻松、便捷, 数字化生活已经不期而至。就艺术活动而言, 从生产到消费, 同样需要工具、平台与传播媒介。和传统艺术形式相比, 数字媒体艺术从生产到消费, 其应用工具、平台与传播媒介是一体化的, 具有明显的优势。

一种艺术形式的前途, 大体上取决于三个要素:生产、传播与消费。作为艺术生产、传播与消费的工具与媒介, 数字媒体技术已经足够强大, 而且还会不断成熟与完善。就此而言, 我们不需要为数字媒体艺术的未来担心。数字媒体艺术的传播依赖的是数字媒体本身, 其关键是数字媒体技术, 只要这种技术越来越强大, 那么数字媒体艺术的生产与消费者就可以足不出户, 完成艺术信息的高质量传送、接收、还原与鉴赏、体验。

从数字媒体艺术的消费者来看, 这是一个潜在的庞大群体。2017年7月中国互联网络信息中心 (CNNIC) 在京发布的《第40次中国互联网络发展状况统计报告》显示:“截至2017年6月, 中国网民规模达7.51亿, 半年共计新增网民1992万人。互联网普及率为54.3%。”[3]同时, “中国手机网民规模达7.24亿, 较2016年底增加2830万人。网民中使用手机上网人群占比由2016年底的95.1%提升至96.3%。”[3]从年龄结构上看:“截至2017年6月, 我国网民仍以10-39岁群体为主, 占整体的72.1%;其中20-29岁年龄段的网民占比最高, 达29.7%, 10-19岁、30-39岁群体占比分别为19.4%、23.0%。”[3]从理论上讲, 这些网民都是数字媒体艺术潜在的消费者。而且随着社会的发展, 老年人口逐渐退出历史舞台及新生代的增长, 上网群体还会继续扩大。青少年和中青人作为网络消费的主体, 对待数字媒体艺术这类新生事物的抵触情绪较少, 这也是数字媒体艺术的真正未来之所在。

在中国的广大网民中, 到底有多少人消费过所谓的“数字媒体艺术”呢?调查显示:“截至2017年6月, 我国网络游戏用户规模达到4.22亿, 较去年底增长460万, 占整体网民的56.1%。手机网络游戏用户规模为3.85亿, 较去年底增长3380万, 占手机网民的53.3%。”[3]此外, “截至2017年6月, 中国网络视频用户规模达5.65亿, 较2016年底增加2026万人, 增长率为3.7%;网络视频用户使用率为75.2%, 较2016年底提升0.7个百分点。其中, 手机视频用户规模为5.25亿, 与2016年底相比增长2536万人, 增长率为5.1%;手机网络视频使用率为72.6%, 相比2016年底增长0.7个百分点。”[3]同时, 网络文学用户达到3.53亿, 网络音乐用户达到5.24亿。截至2017年上半年, 中国网民人均每周上网26.5小时, 平均每天将近4小时。宽泛一点讲, 网络游戏、网络视频、网络音乐、数字博物馆、网络文学等, 都可以划入数字媒体艺术的范畴。值得注意的是, 随着智能手机的普及, 人们对数字媒体艺术的消费方式变得越来越自由, 手机变成了一个数字化生活的移动平台, 可以进行数字媒体艺术消费, 甚至还可以进行简单的数字媒体艺术创作及传播共享, 如拍照、短视频、语言小品、即兴歌唱等等。随着智能手机功能的继续提升, 这种前景应该是乐观的。数字媒体艺术的人人可参与性, 无疑扩大了艺术创作的空间与可能性。庞大的消费群体为数字媒体艺术的未来, 注入了强劲的内动力。

从数字媒体艺术的供给端来看, 那就是艺术生产。如今投入到数字媒体艺术行业中的新兴力量越来越强大, 加之传统艺术从业者向数字媒体领域的跨越, 这个数字还会继续增长。有需求就有供给, 这是市场经济的规律, 也是艺术品市场的规律。如果说传统艺术门类可以产生天才和大师, 我们有什么理由怀疑, 在数字媒体艺术领域同样也会产生天才和大师呢?更何况数字媒体与传统艺术的结合, 还存在着广阔的空间与发展余地, 不仅可以让传统艺术形式获得新生, 同时还可以衍生出全新的数字媒体艺术形式。

无论从数字媒体艺术生产、传播和消费潜在的庞大力量着眼, 还是从整个社会数字化生活方式的快速迈进来看, 数字媒体艺术发展的趋势是必然的, 风头也是强劲的。传统的严肃艺术不会消失, 但可能会逐渐弱化或借助数字媒体而新生。数字媒体艺术将会快速兴起, 并逐渐融汇到人们的日常生活中, 二者的界线将逐渐模糊化, 虚拟与现实之间的边界也会淡化。作为无法回避的事实, 数字化艺术生活已经悄然而至。

三、数字媒体对艺术和生活的影响

相对于传统的艺术形式, 数字媒体无疑是一种全新的艺术媒介。新的艺术媒介的诞生会拓展人类的视野, 还可以让我们换一个角度来审视先前的生活方式, 增加我们的身心体验。数字媒体作为一种新的艺术媒介和技术, 将对艺术本身和我们的生活方式产生深远的影响。

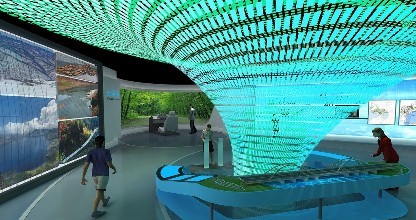

第一, 数字媒体可以让传统艺术形式获得新生, 传播的范围得以扩大;同时, 由于艺术传播的方式发生了革命性的变化, 观众将被置身于一种数字化的虚拟情境中, 获得一种前所未有的艺术体验。例如某些珍贵的艺术作品兼历史文物, 如书画、陶瓷、壁画、雕刻、建筑等, 可以通过数字媒体进行影像展示与再创作, 观众足不出户, 即可得到视觉上的享受。如果博物馆和石窟等艺术博物部门, 能够借助3D和VR技术进行实景还原, 那么观众在家就可以进行一次虚拟的博物漫游, 如同身临其境, 这样的艺术体验正在走入我们的生活。而作为个体艺术家, 数字媒体将为他们提供充分的展示和交易平台, 这将会催生强大的艺术生产力, 不仅是指艺术作品, 也包括艺术天才与艺术大师。艺术作品的数字化传播, 同时会带来艺术消费的大众化, 艺术家的实体作品将逐渐走入寻常百姓家。

第二, 根据马歇尔·麦克卢汉的理论, 新媒介创造新的环境, 而这种新环境又将旧有的生活方式与环境改造为人为的艺术形式。在他看来, “每一种新技术都创造一种环境, 这一新环境本身常常被视为是腐朽堕落的。但是, 新环境能使在此之前的旧环境转变为一种人为的艺术形式。文字刚发明时, 柏拉图把先前的口头对话转变为一种人为的艺术形式。”[2]27所谓柏拉图创造的艺术形式, 是指他的对话体散文。当我们用文字将日常语言进行加工后, 文学诞生了, 文字作为新媒介在其中发挥了关键作用。当照相机将平淡的生活拍摄下来后, 照片里的影像成为了艺术。当摄影机将生活场景进行连续拍摄并作了剪辑处理后, 电影艺术诞生了。当我们用廉价的DV把孩子成长的点点滴滴记录下来, 事后稍加整理, 真正属于个体的纪实艺术诞生了, 当这些孩子长大、衰老以后, 这件艺术作品的价值将不可估量。新技术就是这样将旧环境, 变成了新的艺术形式的内容。

数字媒体诞生后, 这种情况变得日益复杂。当一个人拥有某种特长或特殊技能, 经由数字媒体在网上发布或进行直播, 这个事件本身也就成为了艺术。比如网络上流行的各种真人秀, 他们的表演才艺未必有多高明, 内容也不见得积极, 但事件传播本身却构成了艺术。当凤姐在北京大学的食堂向学生堂而皇之地讨饭时, 如果没有摄像机的跟拍, 充其量这只是一个个人事件。而当这个视频在网络上播出后, 事件本身转变成了真人秀节目。当一个艺术院校的女生口含刮胡刀片, 一边说话、一边流血, 以表达对男权社会的抗议时, 通过数字媒体制作与传播, 这个事件转变了当代前卫艺术, 同时也构成了数字媒体艺术的一部分。数字媒体作为新兴的艺术媒介, 正在改变传统的艺术生态, 并从艺术的生产、传播到消费, 全面而深入地介入当代人的日常生活。

第三, 数字媒体还可以创造新的艺术形式, 例如网络游戏、网络视频、虚拟漫游以及某些前卫艺术。对于网络游戏, 我们必须把它放到艺术的高度来加以考察, 否则, 传统艺术本身也会丧失一次新生的机会。坦率地讲, 尽管今天中国的网游行业如火如荼, 但其在艺术品位和文化品位上还有待提高, 这正是传统艺术可以充分发挥作用的地方。我们应该相信, 如果传统艺术从内容到形式, 都能深入地渗透到网络游戏的设计策划、生产制作和传播中, 那么网络游戏还有很大的提升空间, 尤其在人文内涵和艺术形象的设计方面。网络游戏也需要好的故事和脚本, 同时需要艺术天才为它提供形象设计的思路与稿本。好的游戏设计, 同样可以发挥传统艺术的教育功能, 让人们在艺术美的享受中, 得到精神的陶冶, 同时获得新的知识, 这在少儿教育和某些职业培训方面的需求是巨大的。当然, 成人游戏的艺术品位和文化品味也急需改善和提升。

数字媒体艺术的应用领域十分广泛, 而且还在不断发展和壮大, 对我们日常生活的影响也在不断深化。可以说, 在人类未来的数字化生活中, 数字媒体艺术扮演的角色将会越来越重要。

四、可预见的虚拟数字化艺术生活

结合VR技术 (虚拟现实) 、人工智能、人机互动等新技术的发展, 数字媒体艺术的品质将会得到极大提升, 也会越来越贴近生活, 并成为我们触手可及、随时可以召唤的朋友。从虚拟漫游的角度看, 数字媒体艺术将给我们带来全新的艺术和人生体验, 并促使我们对世界进行新的认知和哲学思考, 就像传统艺术形式曾经带给我们的那样。以虚拟漫游形式存在的数字化媒体艺术, 将在如下几个方面给我们的数字化生活, 注入新的生机与活力。

第一, 虚拟旅游和探险。

大自然本身虽奇妙无比, 但还不能称之为艺术。当大自然被搬上宣纸、画布, 山水画和风景画诞生了。当自然风景的一角被摄入相机, 风景照艺术诞生了。同样, 数字媒体艺术也将会极大改善我们对大自然的观感和体验。数码摄影加无人机技术, 可以全方位、多角度给我们呈现大自然的奇观, 如果再经过后期数字化处理, 配上音响音效和解说, 数字媒体环境下的三维立体景观艺术也就出现了。尤其大自然存在很多死角和极端环境, 并非所有游客都可以进入, 只有探险家和智能机器人可以携带数字摄像仪器进入, 记录下那里发生的一切, 而这些宝贵资料都可以转化为数字媒体艺术的素材。如此一来, 观众坐在电影院或电脑前就可以凭借3D设备, 在空中飞行俯瞰大地、在水中遨游博览海底世界, 乃至进入神秘的世界进行探险。

通过数字媒体, 艺术家还可以创造虚幻的世界, 就像电影《阿凡达》中美轮美奂的潘多拉星球, 《侏罗纪公园》中危机四伏的恐龙世界, 《海底总动员》中的海底世界, 给观众提供奇妙的观光与探险体验。尽管虚拟旅游和探险目前还处于起步阶段, 要走的路还很长, 但前景是非常可观的。

第二, 虚拟的艺术与生活体验。

数字媒体艺术既可以营造出奇幻的艺术情境, 也可以模拟出超现实的自然与社会情境。漫游者一旦进入其中, 虚拟与现实之间的界线就会变得模糊、乃至消失。对于喜欢经典名著和戏剧的人来说, 虚拟的艺术场景可以让观众走入其中, 和艺术中的人物一起生活, 甚至化身某个角色, 充分体验一把艺术情境中的悲欢离合, 比如《红楼梦》或莎翁的名剧等。

年轻人喜欢畅想未来, 数字媒体艺术就可以给他们提供“未来”。年纪大的人喜欢怀旧, 数字媒体艺术就可以再现我们生活的某段历史情境, 让大家重温往日的酸涩与美好。我们甚至可以借助数字媒体艺术穿越时空, 回到历史上的汉、唐帝国, 去体验古代的风俗与民情。这些发生在电影、电视剧中故事, 在虚拟的网络漫游中也可以实现。1999年上映的电影《异次元骇客》 (The Thirteenth Floor) , 就给我们展示了这样的场景, 主人公道格拉斯·霍尔和汉农·富勒就在计算机世界中虚拟了1937年的洛杉矶, 并出入其中扮演某个角色, 从而发现了虚拟世界与现实世界“相互交织”这个惊天的秘密。

第三, 虚拟与现实的交织。

电影《微微一笑很倾城》给我们展示一群青年网游爱好者的生活, 大学生肖奈和贝微微不仅在网游江湖中结伴而行、登顶侠客之巅, 成为“神雕侠侣”级的情侣, 而且在现实生活中也收获了甜蜜的爱情。虚拟世界中的交往, 显然也可以增进现实生活中人与人之间的关系, 虚拟网游中的友谊同样可以延伸到现实生活中, 成为我们人生的一个窗口。当然, 虚拟世界中的帅哥、美女在现实生活中可能大倒人的胃口, 甚至充满了虚假与欺诈, 更需要引起我们的注意。

虚拟的艺术化生活情境充满了魔幻般的吸引力, 它可以缓解我们现实生存的种种压力与不适感;然而在其中沉浸久了, 难免会产生虚拟与现实的错位, 甚至将二者混为一谈。电影《盗梦空间》就以策划并重构梦境的方式, 向我们展示了这种虚拟艺术化生存的可能性。同时也警告我们, 虚拟世界容易让人沉迷其中不愿自拔, 就像男主人公的妻子一样, 把梦境当成了现实, 把现实当成了梦境, 最终酿成悲剧。《盗梦空间》还告诉我们, 有一些人就喜欢做梦, 所以每天都要专门花几个小时去沉浸在梦乡之中。这是对虚拟网络漫游的讽喻, 也是对数字化艺术生活的一个警醒。

在数字化媒体艺术所营造的世界中, 虚拟与现实还会发生深度的交融。2017年7月份有媒体报道说, 一个日本男子通过VR视频和游戏中的卡通新娘举行了婚礼。这件事今天看起来好像是一个玩笑和游戏, 但在未来可能成为一种真实的社会需求。对一些具有唯美主义倾向的人 (如日本御宅族) 来说, 如果现实生活不够完美, 那么艺术家和现代科技的结合就可以创造出一种近乎完美的情境———数字化艺术生活情境, 来满足人们的需求。因此, 我们还必须严肃地对待这一奇葩现象。数字媒体艺术将给我们带来全新的艺术体验, 乃至破除艺术虚构和生活现实之间的界线, 将二者融为一体, 就像那个日本青年, 不仅和卡通新娘结婚, 甚至还带着“新娘”一起进行蜜月旅行。看起来这还只是商家炒作的一个概念, 但随着数字媒体技术的进步, 它会给我们的生活造成什么影响呢?这的确是一个需要思考的问题。

面对汹涌而至的数字化媒体艺术, 我们做好心理准备了吗?

五、对虚拟与现实问题的思考

从艺术体验的角度讲, 数字媒体艺术的优势是虚拟性、互动性、超现实性和沉浸性, 它将会大大拓展我们的心灵世界与精神视野, 乃至创造一种全新的人类文化生存方式。反之, 它的劣势也缘于此, 当人们沉溺于虚拟的数字化艺术情境当中时, 它又会限制个体的精神自由, 对人形成新的心灵囚禁, 让人难以自拔, 甚至混淆虚拟与现实之间的界线, 造成精神上的不适与错乱。因此, 对于数字媒体艺术的未来, 我们应该严肃对待并予以深入思考。

第一, 关于虚拟与现实的哲学思考。

当我们沉浸于数字媒体所营造的艺术空间时, 此时此境对“沉浸者”而言就是真实的;只有当我们回到现实生活中, 才会发现数字艺术情境的虚拟性。电影《异次元骇客》和《盗梦空间》, 已经向我们展示了梦境与真实、虚拟与现实之间环环相套的可能性———虚拟未必虚假, 现实未必真实。那么再进一步, 我们现实生活的情境本身是否就是真实的呢?在我们所谓的现实生活情境之外, 是否还有更高的真实呢?这就属于哲学和宗教问题了。柏拉图的“洞穴比喻”早就暗示了这个问题, 释迦牟尼也在《金刚经》中说:“凡所有相皆是虚妄, 若见诸相非相, 即见如来。”归根结底, 这是一个世界观问题, 也是一个精神问题。虚拟艺术生活情境的出现, 可以帮助我们深刻地思考人类先贤所提出的问题, 加深我们对人类生存境遇的洞察与认知度。同时, 反思我们当下的生存环境, 为人类的未来做一点儿精神上的准备。面对数字媒体艺术带来的新的生活环境, 人类的精神世界将面临新的考验与冲击。哲学家和宗教学家也要面对新的挑战。

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/591.html