SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:学科融合、学科综合、跨学科交叉等相关学术话题已成为国内外大多数学者关注的重要内容 。本文从学科融合的理论视角来对古筝教学进行研究 。 以王建民先生创作的古筝协奏曲《枫桥夜 泊》为例,在 阐释该 乐 曲的中国传统文化内涵、美学特征、传统戏曲特征的基础上,探析音乐与文学、音 乐与 美学、音乐与戏曲融合的古筝教学研究。

关键词:学科融合,美育,古筝教学

一、学科融合理论概述

在国外,很多欧美国家较早就开始了对学科融合 、 学科综合 、跨学科交叉的研究 。例如:英国实行教育 的 课 程 标 准 要 求 学 科 相 互 融 合 和 课 程 综 合 实 践 化 。 他们认为一切学习都要从儿童的兴趣出发, 而课程 综合化则是让儿童在多学科之间去探索, 找到 其中 的 交 叉 点,在 实 践 中 既 学 习 了 知 识,也 提 升 了 能 力; 美国的教学模式也体现出了学科融合的特点, 课程 以问题和项目为起点,将科学(S)技术(T)工程(E)数 学(M)融合 发展,重视 实践加 跨学科,注 重 学 习 与 现 实世界的联系,解析问题背后的科学原理。

此外,还有很多著名的国外教育家关于学科融合 的理论,著名的奥尔夫音乐教育体系强调与各艺术门 类的融合 。它将语言、节奏与音乐的教学有机地融合 在了一起,以节奏朗诵 、拍手跺足等方式组织音乐游 戏,通 过 歌 唱 、舞 蹈 、绘 画 、演 小 剧 、演 奏 奥 尔 夫 乐 器 等,让孩子积极参加各种音乐活动,并提高他们的语 言能力、理解力和表现能力。

教育部于 2001 年发布了《全日制义 务教育 音乐 课程标准(实验稿)》,这是我国学科融合理论发展的 标志。“提倡学科综合”这一基本理念被首次正式提 出 。文件指出,音乐教学的综合包括音乐教学不同领 域之间的综合;音乐与舞蹈 、戏剧 、影视 、美术等姊妹艺术的综合;音乐与艺术之外的其他学科的综合 。在 实施中,综合应以音乐为教学主线,通过具体的 音乐 材 料 构 建 起 与 其 他 艺 术 门 类 以 及 其 他 学 科 的 联 系 。 2022 年 4 月我国教育部发布了最新修改版 《义务教 育艺术课程标准》,其中明确指出了“突出课程综合” 的课程理念,要求以各艺术学科为主体,加强与其他 艺术的融合;重视艺术与其他学科的联系,充分发挥 协同育人功能;注重艺术与自然 、生活 、社会 、科技的 关联,汲取丰富的审美教育元素,传递人与自然和谐 共生理念,促进学生身心健康全面发展 。同二十年前 2001 年的课标比较,国家依旧把学科融合 、课程综合 的理念放在了首要位置,并进行了不断的完善,要求 也变得越来越具体化 。音乐不是一门孤立的学科,它 和不同门类的艺术学科密切相关 。音乐教育需 要与 多 种 学 科 交 叉 融 合,将 音 乐 、文 学 、戏 曲 、美 术 、影 视 等各具特色的艺术形式有机结合, 使学生从不同 的 角度领会音乐艺术之美,拓展视野,能够进一步全面 提高学生的艺术素质。

正如钟启泉教授在书中所说:“各学科 若自立门 户,张 扬 所 谓 的‘学 科 核 心 素 养 ’,结 果 会 造 成‘ 多 核 心’,而‘多核心’无异于‘无核心’。 各门学科 之间的 边界不应当是刚性的、僵化的,而是软性的、互通的。” 正因如此, 才更能够体现出学科融合理论的必 要性与重要性, 真正的学科融合并不只是简单的多 学科 知识的相加, 而是学科与学科之间的一种深层次 的 融会贯通,最终交融形成一个整体 。

上述理论都说明, 关于学科融合的话 题已成为 了教育界关注和讨论的热点, 其也是许多教育 工作 者和学科教师不断尝试和探索的话题 。 国家颁布 的 各个方针政策也证明, 学科融合是未来发展的大趋 势之一 。在学科融合的理念下,古筝教学不能是单一 的 技 术 训 练,理 解 曲 中 意 境 、中 国 传 统 文 化 的 内 涵 、 传统音乐的精髓 、 以美育人 、 以美培元才是最 重要 的 。王建民所创作的古筝协奏曲《枫桥夜泊》是中西 结合的优秀代表作之一,本文以此曲为例,探究作品 的精神内涵以及其如何与多学科融合的问题 。

二、作品《枫桥夜泊》的多学科特征

( 一 )中国传统文学特征

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

《枫 桥 夜 泊》是 一 首 七 言 绝 句,为 唐 代 诗 人 张 继 于天宝十四年所写 。这首诗是在张继进士及第第 二 年后,恰逢“安史之乱”,为躲避战乱从长安一路逃亡 到 政 局 稳 定 的 江 南,途 中 经 过 苏 州 (诗 句 称“姑 苏 ”) 时夜泊枫桥所作的 。秋夜的凄冷 、身世的飘零,诗人 有感而发写出了这首闻名于世的佳作 。这是一首羁 旅 诗,全 诗 以“愁 ”统 领,景 物 的 撷 取 、意 象 的 组 合 都 传递出了诗人心中浓浓的愁绪。

前两句所写的落月啼乌 、满天霜 、江枫 、渔火 、不 眠人,勾勒出一幅秋江夜泊图,寂寥苍凉的感觉潜滋 暗生 。这种愁绪不仅借助于特别的景物传递,而且在 动与静的结合中,更添了一番韵味 。落月无声,啼乌 有情,寒霜满天,衬托的正是诗人内心无限的孤寂忧 愁 。诗句借助动态景象的描述使诗人的愁绪达 到了 顶点,“钟声”衬托出了夜的静谧,也进一步渲染出了 不眠人的辗转反侧 、愁绪满怀的状态 。渔火与月夜的 明灭对比,钟声的有声与空寥的无声交织在一起,共 同描绘出了江南水乡寒冷秋夜中诗人的孤寂忧愁 。

《枫 桥 夜 泊》的 传 播 和 影 响 从 唐 朝 延 续 至 今,在 文学到音乐 、绘画等方面, 其传播的内容也日益丰 富 。现代文人墨客用画笔再现了《枫桥夜泊》的意境, 创作了《枫桥夜泊图》;音乐教育家 、作曲家黎英海教 授 为 古 典 诗 词 艺 术 歌 曲《枫 桥 夜 泊》谱 了 曲;中 央 音 乐 学 院 教 授 、作 曲 家 徐 振 民 教 授 以《枫 桥 夜 泊》为 题 材创作了交响音诗;著名作曲家王建民先生以《枫桥 夜泊》为标题创作了古筝协奏曲。

中国音乐里有着非常丰富的文化内涵,它体现在山水情怀 、人文精神等方面, 中国传统 审美中多 以 “自然”作为意象来传达作者的内心思想,并以高山 、 流水、夜月、花鸟 等具体形 式来进行 表达 。其中,“山 水 ”这 一 意 象 在 诗 歌 、绘 画 、音 乐 等 领 域 具 有 非 常 重 要 的 位 置,通 常 被 视 为 人 类 情 感 的 寄 托 和 精 神 的 归 宿 。对 自 然 的 热 爱 、对 祖 国 家 乡 以 及 山 水 之 间 的 情 怀,体 现 了 作 者 或 演 奏 者 如 山 一 般 豁 达 、水 一 般 顽 强 的 意 志 与 境 界 。他 们 或 借 山 水 以 言 志,或 借 山 水 以 寄 情,或 借 山 水 以 寻 美,无 论 是 哪 种,中 国 传 统 审 美 中 的 山 水 都 有 着 提 高 人 生 感 悟 以 及 提 升 个 人 修 养的价 值 。正如《枫 桥夜泊》一 样,时局 动荡,纵使 自 己 想 在 朝 堂 发 挥 远 大 志 向,但 如 同 浮 萍 一 样 漂 泊 无 依 的 现 状,又 该 何 谈 前 途,诗 人 夜 晚 来 到 苏 州 城 外, 望 着 眼 前 的 景 象 不 禁 联 想 到 了 自 己,真是借景 消愁 愁更愁。

(二)中国传统美学特征

中国音乐有着五千年辉煌且悠久的 历史, 积淀 着丰厚的文化内涵,是中国传统文化中的重要内容, 蕴含着 “礼乐思想”“中和之美”“气韵合观”“天人合 一”“虚实相生”等艺术精神,追求“和谐”的境界 。 因 为大部分传统乐曲 、现当代乐曲都蕴含着很深厚的 思想, 习惯于用音乐的形式来诠释诗文的内涵 。所 以,想 要 真 正 的 体 会 乐 曲 的 内 涵,其 一,欣 赏 者 要 具 备 一 定 的 文 化 底 蕴,了 解 其 中 意 境;其 二,演 奏 者 在 演奏乐曲的时候应该将自身带入到乐曲所描绘的情 景之中,实现所奏及所想的目标,再现乐曲及作曲家 意欲表达的情绪 、情感,如此才能展现中国传统音乐 独特的美。

1.意境美

中国传统音乐在审美品格上的一大 特征是追 求 空 灵“意 境 ”,这 种 意 境 使 自 然 与 心 底 里 的 空 灵 融 为 一体,形成了一种“和谐”。 中国艺术是含蓄内敛的, 其以直击灵魂的深度,给人带来了沉醉的感觉,重视 自 娱 而 非 他 娱 。三 五 好 友 相 聚 竹 林,对 诗 、弹 琴 、舞 剑,一场雅集,好不惬意 。弹琴也不为使观众满意,只 求自我的畅快陶醉 。用刘承华书中所言,它的美感状 态完全在于“内心的陶醉”和“封闭的玩味”。

世 人 在 鉴 赏 评 价《枫 桥 夜 泊》这 首 诗 的 时 候,喜 欢用“六景一事”来概括。“六景”是落月 、啼乌 、满天 霜 、江 边 枫 、渔 家 火 、不 眠 人;一 事 是 听 寒 山 寺 的 夜 钟 。这些都是令人感到清冷与惆怅的事物,一个“愁” 字更是将这种霜寒可感的凄冷点染开来, 体现 出了 悠远的意境 。桥 、水 、树 、人等,共同构成了一幅中国 水墨画,勾勒出了独特意境,形成了一种人与自然的和谐状态,体现出了中国艺术中所特有的美学特征 。 乐曲中的“愁”具体体现在慢板部分,琴声深沉含蓄, 婉转幽怨,伴着钢琴单音缓缓流动,把诗人的那种忧 思惆怅、无限思绪,通过层层铺设体现在了乐曲中 。

2.虚实美

中 国 哲 学 强 调“虚 ”“空 ”“无 ”的 重 要 性,认 为 虚 实相生是最好的表达 。古代音乐为统治阶级服务,受 中国儒家思想与道家思想的影响, 中国音乐也 表现 出了这种特点 。 中国音乐同中国绘画一样,擅长“留 白”,与西方艺术不同,中国艺术追求“写意”而非“写 实”的艺术效果。“写意”就是写意境,用概括、象征、暗 示来表达。留白虚化,不要求形似,要求神似 。以绘画 为例,中国的山水画以线条象征性地勾画出景物的大 致轮廓,并略去大量实物细节,目的就是为了传达神 韵 。而西方艺术形为先,西方的油画能够以精准的比 例和透视关系描绘出实际的图景,给人“照片”一样的 感觉 。 中国乐器同样如此,古筝采用中国传统音乐中 三分损益的五度相生律,泛音滑音极多,营造虚实相 生的意境 。古筝音乐作品《枫桥夜泊》的引子段落,就 采用了“虚音”与“实音”来体现音的虚实对比。“实音” 指正常发出的声音,“虚音” 也就是古筝的泛音技法 。 当实音与泛音各自发出音效, 虚虚实实组合 在一起 时,就如同诗中“江枫”“渔火”的星星点点一样。

3.无言美

中 国 道 家 哲 学 强 调“大 音 希 声 ”,认 为 最 好 的 音 乐是听不见的 。无声并非真的没有声音,而是一种声 音与心灵自由流动的永恒状态 。 中国人认为“无”是 第一位的,“无” 是无限的世界, 中间延伸了有限 世 界 。生的尽头是死,终归虚无 。无限的声音才是最大 的,在 无 限 中“ 写 意 ”,这 是 中 国 传 统 文 化 的 艺 术 追 求。《枫桥夜泊》的尾声正是“此时无声胜有声”无言 美的完美体现,古筝以泛音来呈现,配合纯净缥缈的 钢 琴 音 色,若 隐 若 现,这 正 是 中 国 传 统 文 化 的 精 髓, 不用多余的描绘,只需静静回味与体会,一切尽在无 言与想象中。

4.韵律美

“韵 ”是 根 植 于 人 和 宇 宙 的 生 命 律 动 状 态,中 国 人追求余音袅袅 、余烟飘飘的效果 。古筝音乐作品 《枫桥夜泊》同样如此,以乐曲的引子为例,其以独具 中国传统音乐特点的散板呈现, 两个乐句围绕着 中 心 音 做 了 自 由 反 复,相 对 自 由 、模 糊 的 弹 性 节 奏,长 短不一的句段,可以象征永恒流动的气韵 。音乐呈现 出一种流动的态势,像散文一样自由流淌,但并不是 杂 乱 无 章 的,在 其“来 无 影 、去 无 踪 ”的 自 由 音 响 中,其实有精心的控制,这种控制使之动静相宜 、虚实相 生,形散而神不散。

(三)中国传统戏曲特征

古筝协奏曲《枫桥夜泊》是著名作曲家王建民先 生创作的, 其以中国传统的五声调式为基础, 将 昆 曲 、苏 南 民 歌 、江 南 丝 竹 乐 、雅 乐 音 阶 等 中 国 传 统 音 乐元素融合到了一起,并结合现代作曲技法,呈现出 了江南特有的秀美清新风格, 以写意的笔触描绘出 了一幅情景交融 、虚实相生、浓淡相宜的水墨画。

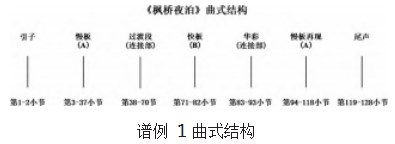

这首乐曲是一个对称的结构,融入了中国传统音 乐中的“散 、慢 、中 、快 、慢 、散”的渐变原则,在规整节 奏中蕴含张力,构成了单乐章协奏曲形式 。 曲式结构 为 引 子 —— 慢 板 (A) —— 过 渡 段 (连 接 部 ) —— 快 板 (B) —— 华彩(连接部) —— 慢板再现(A) —— 尾声。

中国传统 调式为“do、re、mi、sol、la”的 五声音 阶, 而 王 建 民 先 生 在 写《枫 桥 夜 泊》时 吸 收 了 戏 曲 、民 歌 等素材和音调特征,打破了传统调式的局限 。乐曲定 弦 采 取 人 工 定 弦 的 方 式 (谱 例 2),在 传 统 的 五 声 调 式中加上了变徵与变宫,将五声与七声调式并存 。乐 曲 以 中 国 传 统 七 声 雅 乐 为 基 础,采 用 多 种 宫 系 调 式 (B、F、A、E 四个宫调式)之间相互转换,非常独特。

《枫桥夜泊》中的昆曲特征主要表现在昆曲调式 调性的运用以及昆曲音调旋律的应用 。 引子部 分的 旋律多为变徵和变宫, 具有典型的昆曲北曲派系 的 音乐风格。北曲调式以羽调式为主,大量使用“la”音, 这在此曲中也有体现 。引子部分以 C 羽调式结尾,过 渡到慢板部分则采用了 G 羽、C 商、C 羽的转调,再从 行板部分的 C 羽调式逐渐发展到快板部分的 F 羽调 式,最终再现部分回归到 G 羽调式。

三、古筝协奏曲《枫桥夜泊》的教学研究

( 一 )音乐与文学的融合—— 品悟意境引导教学

自古以来, 我国的音乐与文学一直都 有着密不 可分的联系,历来都有将诗词改编为歌曲的惯例 。音 乐与文学融合的方法可以引导学生品悟意境,在教学时,教师应当重视学生“听”“品”“悟”的体验,引导学 生 理 解 其 诗 词 的 含 义,多 多 朗 诵,再 通 过 弹 奏 练 习, 将自己代入,深切体会孤寂忧愁的意境 。例如:乐曲 的引子部分由两大句构成,采用了自由的散板形式, 雅乐中升“fa”音使得昆曲的音调更为突出,展现出小 舟 轻 泛 、朦 胧 缥 缈 的 画 面,呼 应 了 诗 句“月 落 乌 啼 霜 满天”的意境 。 引子的意境可以用“清 、淡 、雅 、远”来 形 容,在 散 板 这 样 充 满 自 由 弹 性 的 节 奏 里,情 感 、力 度、速度都应当控制住,慢慢地 、含蓄地表达,不要太 外放或推得过猛 。总之,该部分运用了泛音、点指、琶 音 、遥指的演奏技法, 让人仿佛置身于秋江夜泊 图 中,感受孤寂悲凉的意境美 。再如:引子由四组实音 开始过渡到泛音,形成了一种虚实相映的空间感,而 后由虚转实,小小推动情绪,形成对比 。在演奏泛音 时需注意,弹完后演奏者的左手应当立即抬起,一直 压着会使声音不够透亮 。

(二)音乐与美学的融合—— 以声补韵演奏技法

中国传统美学追求“韵”,这种缕缕不觉 、三日绕 梁 的 余 韵,吸 引 人 们 去 听 、去 品,并 沉 醉 其 中 无 法 自 拔。“韵”让我们感觉它就在眼前,而伸手去摸时却又 飘忽不定 。古筝作为中国传统乐器,自然也对此有所 体现。“以声补韵”是古筝传统,左手的上下滑音 、颤 音、遥指等演奏技法等都是为了使余音延续 。右手弹 为 实,左 手 的 按 划 音 为 虚,若 是 缺 了 左 手 的 韵 味,便 也失去了古筝的韵味,滑音是非常具有代表性的,也 是古筝乐曲的韵味所在。

音 乐 与 美 学 的 融 合 在 这 首 乐 曲 中 首 先 表 现 在 “韵律美”。 在慢板的第一部分中(第 3~28 小节),可 以在不影响左手弹奏的基础上, 适当的加入一些滑 音 。根据弹按尾随的规律,左手在空暇时可以适当的 辅助以微颤音 。比如第 12 小节中“7、1、6、4”的音调, 若是只用右手弹奏则平淡无奇,但若是在高音“1”上 加上颤音,便更能突出乐曲的抑扬顿挫,丰富音乐情 感,延长乐音,让我们感觉到音好像一直都没有断。遥 指“5”也 同 样 如 此,如 若 是 单 音,一 个 音 弹 完 就 没 有 了,也就没有延长乐音的效果,显得过于单薄。而遥指 则如同行云流水一般,一直在延续 。在慢板的第二部 分中 (第 29~35 小 节 ),滑 音 则 是 模 仿 古 琴 悠 长 气 质 的一种效果,其可以将韵味变化融入到音乐之中 。

其次表现在“无言美”。 乐曲的尾声部分 就是对 “此时无声胜有声”的完美体现 。古筝是以泛音来呈 现的,钢琴旋律声部具有明显的再现因素,其运用了 引子中的核心旋律与音调,再现了主题。整体演奏力度以“pp”呈 现,以 古 筝 的 泛 音 模 拟 寒 山 寺 夜 半 时 分 传 来的钟声与木鱼声,最后在钢琴的伴奏中缓缓结束, 给听众留下无限遐想, 让其在古朴悠然的意境氛 围 中久久不能走出。

(三)音乐与戏曲的融 合—— 昆 曲调式 调性及昆 曲音调旋律

中国传统音乐有一个很大的特点就 是微分音 的 使用, 比如古筝潮州流派中的 “轻三六”(略降 la 和 mi)及“重三六”(略降 xi 和略升 fa)等调式 、民歌音乐 中的“哭腔”“拖腔”、戏曲音乐中的“甩腔”等。20 世纪 80 年代之后,随着现代风格筝曲的发展,出现了越来 越多以戏曲为素材创作的古筝曲 。音乐与戏曲的融 合 渐 渐 成 为 了 当 代 作 曲 家 探 索 和 创 新 的 领 域 之 一, 其 原 因 在 于,古 筝“以 声 补 韵 ”的 特 点 非 常 适 合 表 现 戏曲腔韵的特点。

《枫桥夜泊》与戏曲的融合主要体现在昆曲调式 调性以及昆曲音调旋律的应用方面, 该作品的 作者 是江苏人,对昆曲的特色特点非常了解,乐曲中虽然 很难将旋律做到具体的划分, 但全曲又无一不散发 着昆曲的旋律手法 。例如:乐曲的慢板与曲牌《朝 天 子》的旋律相近,快板开头旋律与《沽美酒带太平令》 《宝剑记·林冲夜奔》中武生唱腔相近 。

四、结语

在核心素养的背景与要求下, 促进学 生的全面 发展已成为了当前教育的首要要求, 学科融合 也因 此体现出了一定的优越与重要性 。古筝作为自本 土 产生的中国传统民族乐器, 在教学上也不能再是单 纯的技术训练,而应该在提升自身修养的同时,加入 古筝精华的内涵,在学科融合的背景下,从美的探索 和追求中提高演奏技艺 。本研究希望可以为古筝老 师们提供借鉴与些许参考,只有不断地研究挖掘,才 能顺应时代的发展,给学生正确的指导,完善学科融 合理念下的古筝教学研究。

参考文献:

[1]杨 华 . 不断推进学科融合的英国 美 术 教 育 [J]. 美 术 ,2019(06): 131-133.

[2]全日制义务教育音乐课程标准 (实 验 稿 )[J]. 中 国 音 乐 教 育 , 2002(01):6-16.

[3]钟启泉 .核心素养十讲[M].福州:福建教育出版社,2018:3.

[4]张 丹 丹 .探析现代筝曲中昆曲音乐元素的运用 [D].长 沙 :湖 南 师范大学,2018 年 .

[5]赵季平,莫蕴慧 .普通高中教 科 书 音 乐 鉴 赏[M].北 京:人 民 音 乐 出版社,2020.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/54670.html