SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:近年来,民办高校在国家的政策下快速发展,已成为教育体系中不可或缺的一个重要部分,而与此同时学生思想政治教育工作也面临诸多挑战。为了全面落实立德树人根本任务,从思想引领到课程建设,从全校联动到融合课程发展,从而着力提升民办高校思想政治教育工作水平。

关键词:立德树人;民办高校;思想政治教育;课程思政

教育强则国家强,人才兴则民族兴。近几年,随着民办高校在我国的快速发展,民办高校已经成为思想政治工作的主要阵地,但由于民办高校发展的先天不足以及自身的局限,如何加强民办高校思想政治教育工作成为一个无法回避的话题。

一、思想引领,立德树人铸师魂

“培养什么人,怎样培养人”,这是一个教育的永恒主题。有一个寓言故事是这样说的:“您在哪所学校学到了最重要的东西?”一位诺贝尔奖获得者是这样回答的:“在幼儿园,我学到了不是自己的东西不要拿、做错事要道歉、仔细观察大自然,从根本上说,这是一生学到的最重要的东西。”幼儿园?最重要的东西?看似矛盾的回答中,这位诺奖获得者道出了教育的根本——立德树人。早在先秦时期我国古代伟大的思想家、政治家和教育家孔子,创办了私学,把文化知识传播到民间,为中国古代文化教育事业的发展作出了不可磨灭的贡献。孔子的教育思想非常丰富,值得我们总结和借鉴的东西很多,首先,孔子办教育为实现自己的政治理想服务;第二,教育弟子全面发展,把德育放在首位;第三,教育弟子了解国情,热爱祖国,积极参加改革。

著名教育家叶圣陶先生说:“教是为了达到不需要教。”吕淑湘先生也指出:“教学,教学,就是教学生学,主要不是把现成的知识教给学生,而是把学习方法教给学生,学生就可受用一辈子。”作为教师,不仅要提高自己的专业修养给学生传授知识,更应履行立德树人的思想。

对于民办高校而言,除了进行理论研究、学科建设、人才队伍和社会服务建设外,思想政治教育工作则是重中之重,且必须要以思想政治理论课教学为中心,以学生专业学习和持续全面发展为重点,将基础知识、基本技能、文化传承教育贯穿始末,引导学生形成正确的人生观、价值观和世界观,树立崇高而科学的理想信念。

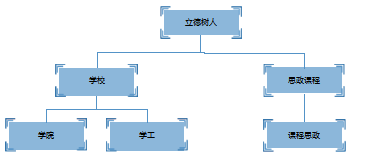

二、立德树人,上下联动育新人

为落实立德树人根本任务,全面提升人才培养质量,推动思想政治教育发展,民办高校上下联动育新时代中国特色社会主义建设新人。牢固树立“一个根本任务,两条主线发展、三方联动齐管”的育人格局。

(一)把思想政治工作贯穿教育教学全过程,将思政课程改革与“课程思政”建设作为思政工作的两条主线发展

学校给予政策支持,建设一支优的思想政治工作教育队伍,对学生的政治健康进行一种引导,推进高校思想政治教育教学秩序的正常运转,对学生的思想政治教育要从各个方面渗入;二级学院的各项工作安排、制度设计要以丰富我校学生思想政治方面为核心开展,对学校的思政工作的反馈要及时、实时、有效、真实;学工配合教学提升思想政治教育,要坚持思想政治教育是灵魂、安全稳定是底线、制度管理是防线、学风建设是主线、队伍建设是引线的工作理念,不仅要保障学生学习生活,还要从学生的思想上进行提升。充分利用学生工作部这个平台,积极与学校及各二级学院配合,不断增强大学生自我教育、自我管理等方面的能力。

(二)加强民办高校辅导员建设

“辅导员是高校教师队伍的重要组成部分,是大学生思想政治教育工作的骨干力量,是大学生健康成长的指导者、引路人和知心朋友,为培养社会主义合格建设者和可靠接班人,为维护高校和社会的稳定做出了重要贡献,是保证高等教育事业持续健康发展不可或缺的重要力量。”作为辅导员,首先必须要自身素质过硬,才能在一定程度上提升教育质量,对学生产生影响。所以,辅导员不仅要完成各项基本工作,还要不断提升自我素养,不断地学习,掌握更多更先进的知识,这样才能使辅导员的教育工作更上一个台阶,锦上添花。

1.不断提升思想政治素养

辅导员在大学的教育教学工作中起着至关重要的作用,她是学生、老师及学校间的一座桥梁,随时起着沟通有无、交流提升的作用。首先,每一位辅导员都必须具备过硬的政治素质,自身素质过硬,特别是在引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观的课程和实践过程中,不断学习,不断获取新的知识,这样才能更好的指导和教育学生,才有底气做好思想政治教育工作。

2.不断加强专业及业余知识的学习

“学海无涯苦作舟”,辅导员是一份辛苦的工作,是一个永远不能停的工作,同时也是24小时接力站,但无论再忙,辅导员们在平时工作之余,在提升思想政治素养的同时也必须不断加强理论学习,把学习新的知识,掌握新的科学理论作为自己不懈追求的目的,重视学习,并且和学生们一起学习,共同努力。出了专业知识以外,还要不停拓宽知识面,学习更多业余知识,丰富工作内容,有助于与学生做更好的交流和指引。

3.不断提升科研和创新能力

目前,民办高校的科研能力相对较弱,辅导员的科研能力也有待提升且创新能力的提升也是辅导员工作的不竭动力。教育教学过程中的任何一个工作如果脱离了科学研究就没有了灵魂,因此辅导员工作也要在一定程度上进行研究提升,掌握更好的教育方法,培养学生各方面能力。作为高校培养的人才必须具备创新能力,如果没有创新力就不能适应飞速发展的社会,就失去了竞争力,而这点不仅仅是对学生的要求,更是高校辅导员不断的提高自己、完善自己的必要途径。不断提升辅导员团体的素质,有利于促进学生科研创新能力培养。

4.不断加强辅导员健康心理品格的塑造与培养

辅导员工作是繁琐及辛苦的,适当的心理调节可以帮助辅导员更好的完成各项工作。心理的调试不仅仅是针对学生,更重要的是自我心理的调节,所以辅导员一定要掌握相应的心理知识,这样对个人及学生都有极大的好处。辅导员工作极为琐碎,在与学生及家长的沟通交流中难免遇到挫折及困惑,故作为新时代的辅导员一定要具备健康的心理品格,同时要有坚韧不拔的意志,善于自我调节,才能承受一定的挫折。在处理各种事情时也要公平、公正,讲原则,这样才能使学生信任,信服。

三、优化课程,文化自信强根基

要有文化自信,首先要有文化底气我们的文化底气何来,就是从小接受的文化教育而来,通识教育的本质是人格教育,即培养学生具有宽容、真诚、稳健、合群、进取的人格特征,以及追求真理的精神与能力。艺术类人才作为人类文化的直接传播者,不仅要具备精湛的艺术技巧,还要具备丰富的人文知识。在教育教学和人才培养改革实践中,坚持将通识教育作为专业建设的基础与推力,使得学生在学好专业知识的同时,不断提高自身综合素质和能力素养,从而促进学生德智体美劳全面发展。

专业的教育旨在培养学生在某一知识领域的专业技能和谋生手段,通识课程要通过知识的基础性、整体性、综合性、广博性,使学生拓宽视野,培养独立思考与判断能力,准确把握通识教育、人

文素质教育功能,教学生会学、学会、用会。通识课程的开设在一定程度上提升了学生的人文素养,夯实了基础技能,强健新时代大学生的体魄,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人服务。

四、凝聚共识,融合课程重培养

(一)融合两支队伍:专职教师队伍和兼职教师队伍

民办高校思想政治理论课存在师资队伍“四个不够”,不够足、不够新、不够懂、不够高的问题,为更好的解决这一问题,融合专职教师和兼职教师两支队伍,将学工部辅导员、班主任做为思想政治理论课程的兼职教师,主体与两翼共谋发展。且目前各高校开拓育人格局,把“课程思政”提到了一个新高度,“课程思政”同时也是融合教学的一个渠道,而“课程思政”建设的关键在教师。教师是教书育人实施的主体,也是课堂教学的第一责任人。早在孔子的育人理念中就反复的强调教书育人,德才兼备,并把道德教育作为最基本的教育内容和第一要务。在《论语·学而》中,夫子明确指出“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁。行有余力,则以为文”。“课程思政”的建设必须是教师落实,育德意识和育德能力是考验教师的一个重要部分。要确保所有课程“同向同行、协同育人”,就必须建立一支“育德意识”和较强“育德能力”的教师队伍。将思政教师队伍、专业教师队伍、辅导员及班主任队伍融合,在多学科背景下互相支撑、良性互动,打造一支强有力的思想政治教育团队。同时在保证教师间的“同向同行、协同育人”的情况下完成课程间的“同向同行、协同效应”。

(二)融合“思政课程”与“课程思政”两个课程

“课程思政”建设的重点在“思政”,基础在“课程”。在“课程思政”的建设过程中“思政”是基础的教育功能,没有这个功能,课程教学就会失去“灵魂”,迷失“方向”,导致课程教学中知识传授、能力培养与价值引领之间的冲突及矛盾。但在实际的教学实践过程中往往还是存在一个认识上的误区,总是认为“价值引领”是“思政课”教学的任务和责任,其他的课程只做知识传授和能力培养。这是长期以来“思政课”与专业课程之间产生“两张皮”现象。思政课程与“课程思政”本身就是不可剥离的两类课程,要落实立德树人根本任务,必须融合这两类课程,使各门课程之间“同向同行、协同育人”。

(三)融合三个课堂:思想政治理论课,通识课堂,专业课堂

2011年开始,相关教育部门对课程思政建设提到了一个新的高度,在每门专业课程中融入思政元素,是立德树人的一个基本手段之一。其实,专业课程本身也蕴含着丰富的思政元素,比如一些专业课程本身具有明显的价值倾向、家国情怀、奉献意识等。专业课程教师可以通过深度挖掘思政元素,在已有的专业知识的基础上进一步拓展和开发,在知识传授中注重主流价值观的引领。当然,这也要求专业课程教师必须具有正确的政治立场和坚定的政治意识,履行好教书育人的岗位初心,主动承担起培养社会主义建设者和接班人的时代重任。

“课程思政”绝不是简单的“课程”加“思政”,更不是在进行专业课程和通识课程教学的同时划出部分学时来完成思政课程内容,这三者之间的关系应当是“如春在花、如盐化水”,而非“眼中金屑、米中掺沙”。绝不是机械似的在专业课及通识课程教学时打上“思政”的旗帜就叫“课程思政”,他们不是简单的组合,而是有机的融合、协调的发展及相互的促进。在所有的教学中,国情教育和主流价值熏陶,属于基本的两个维度。在教书育人过程中,教师不可生硬的直接给出结论,应该由近及远、由表及里、引人入胜地引导学生理解社会制度的历史性变革和国家取得的历史性成就,把家国情怀自然渗入课程方方面面,真正实现“润物细无声”的效果。

高校的课程体系往往以多样化的形态呈现,不同类型课程的价值涵纳度也存在差异,但其育人目标是一致的。三种课程相互渗透,真正达到同向同行,共同发展的目的。

结语

“天行健,君子以自强不息,地势坤,君子以厚德载物”。立德树人,“德”字为先。立德即树立德业,《左传》有言:“太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓不朽。”立德树人,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,不仅关系党和人民教育事业的发展,也关系整个中国特色社会主义事业的全局和长远。

高校作为人才培养的主阵地,只有坚定贯彻党的教育方针,坚持社会主义大学办学方向,遵循教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务的基本要求,才能承担起培养担当民族复兴大任的时代新人的历史使命和时代责任。民办高校更要努力办好思想政治理论课,注重引导学生经风雨,见世面,长才干,壮筋骨,为培养社会主义建设的合格接班人而奋斗。

参考文献:

[1]莫芳基.浅析“教是为了达到不需要教”[J].青春岁月,2010(24):118.

[2]严伟英.新形势下民办高校思想政治理论课实效性提升研究[J].安徽农业大学学报(社会科学版),2018,27(3):135-140.

[3]林潘能.新时代党建思想对民办高校思想政治工作的启示研究[J].黑河学刊,2019(03):106-107.

[4]崔伟玲.思想政治教育视域下高校大学生文化自信研究[J].法制与社会,2020(13):240-241.

[5]钟凤,陈嫒莉.中国古代文学课程思政反思[J].文学教育,2021(08):180-181.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/36369.html