SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:

在构建形象的过程中, 文字的能指与所指必须一起转化为具象, 但这种转化存在不完全性。其中原由, 从文字的角度看, 一是文字是一个独立运作的有意义的符号系统, 二是文字与思想的天然联系, 三是形象中存在着一定的提示性、交待性的文字;从形象的角度看, 则与具象本身的形成方式有关。另外, 转化的不完全性与读者也有一定的关系。在形象中, 文字的词义与形象的思想之间的关系比较复杂。在视觉性形象中, 文字转化为具象比较完全, 一般不参与思想的建构。在非视觉性形象中, 则存在三种情况:文字直接进入思想的构建;文字参与思想的构建;文字不参与思想的构建。

关键词:

文字; 文学; 语象; 具象; 思想;

基金: 国家社科基金项目“艺术视野下的文字与图像关系研究” (项目编号:13BZW011) ;国家社科基金重大项目“中西叙事传统比较研究” (项目编号:16ZDA195) 的阶段性研究成果;

Representation and Thoughts in Writing and Literature

Zhao Yanqiu

文学是语言的艺术, 形象是文学的主体。文字只有塑造出成功的文学形象 (1) , 才算完成了自己的任务, 这样的作品也才能算是成功的文学作品。在文字中, 文字与形象, 文字的能指与所指同形象中的具象与思想的关系, 是错综复杂的。深入研究这些关系, 对于我们进一步理解文字与形象, 以至进一步理解文学, 都有重要的意义。

一、文字与具象的建构

笔者认为, 文学形象可分为语言、语象、具象与思想四个层次。语言突出自己感性具体的一面形成语象;语象围绕某个共同点形成一个有着某种内在自足性, 能够表现一个相对完整的生活片断的共同体, 构成具象;具象是文学形象外在的能够为人所感知的感性表现形态, 是语言与语象运作的终点 (2) 。从符号的角度看, 具象就是形象的能指, 思想就是形象的所指。文字形成具象主要是通过它的意义也即所指。语言的核心是语词, 语词的核心是概念, 因此, 语言总是倾向于一般、共性, 天然地适于表达抽象的思想。但艺术总是形象具体的, 文学必须表现感性具体的生活。因此, 在构建具象的过程中, 文字总是要想方设法地将自己潜在的具体特殊的一面突出出来, 形成语象, 然后再在语象的基础上形成具象。这一点笔者已作详细的讨论, 此不赘述 (3) 。

需要讨论的是文字的能指在具象构建中的作用。能指包括语音与字形两个方面。语音在具象构建上的作用, 一是一些象声词, 可模拟自然或人为的声音, 帮助具象的形成;二是通过不同的声调, 制造氛围, 帮助具象的构建。不过语音是约定俗成的, 与事物的外在表现形式没有必然的联系。因此, 语音对于具象的构建, 只能起次要的辅助作用。

就字形看, 文字的能指是一种人为的符号, 本身没有意义, 与事物的外形也没有相似之处 (4) 。因此, 文字的能指一般无法直接表现事物的外在表现形式。这构成了文字与图像在表现与构建形象上的根本区别。图像用能指表征世界, 图像的能指与世界的表象在形式上是同构或者近似的。而文字则是通过所指表征世界, 文字通过所指, 将事物的外在表现形式描述出来。这种描述出来的形象仍然是潜在的, 必须经过心灵的转化, 才能成为可以感知的形象。也正是由于表现与构建方式的不同, 决定了图像表现与构建的表象与世界的外在表现形式的联系是直接、明晰、单维, 一致的 (5) ;而文字描写的形象与世界的表象之间的联系则是间接、模糊、多维的, 缺乏准确的一致性。打开任何一本有插图的小说, 或者将任何一部根据小说改编的电影或电影剧同它据以改编的原著对比, 我们都能清晰地看到这一点。在电影《王子复仇记》中, 一千个观众心中的一千个哈姆雷特, 是指在其性格、思想、意义等方面, 而在其外在形体也即表象方面, 则只能有劳伦斯·奥利弗扮演的哈姆雷特。而在莎士比亚的剧本中, 读者心中的一千个哈姆雷特则不仅局限于其性格、思想、意义的理解方面, 在其外在形体的把握方面, 也是如此。

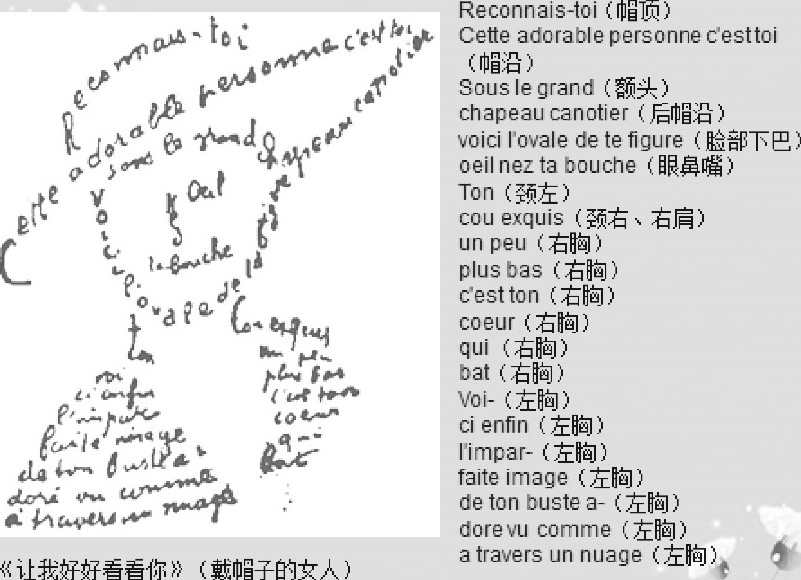

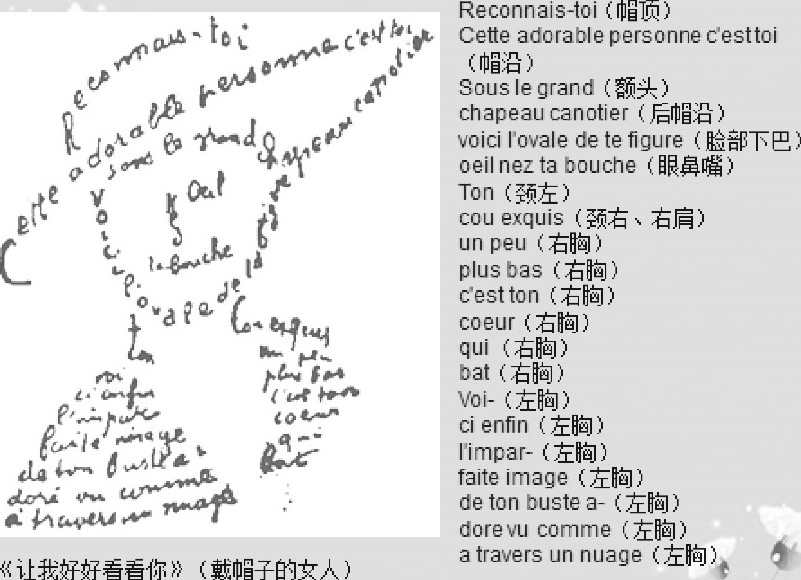

从主要的、常规的方面来看, 文字的能指是无法构建事物的外在表现形态的, 因为它只是一些人为的抽象符号, 与客观事物的外在表现形态没有相似性。但是在某些特殊情况下, 文字的能指也有可能用来表现与构建出某些表象。如阿波利奈尔的象形诗《让我好好看看你》, 将一个个法文字母作为一个个的点, 通过点的连接构成一位戴帽子的女郎的形象。

阿波利奈尔的象形诗:《让我好好看看你》

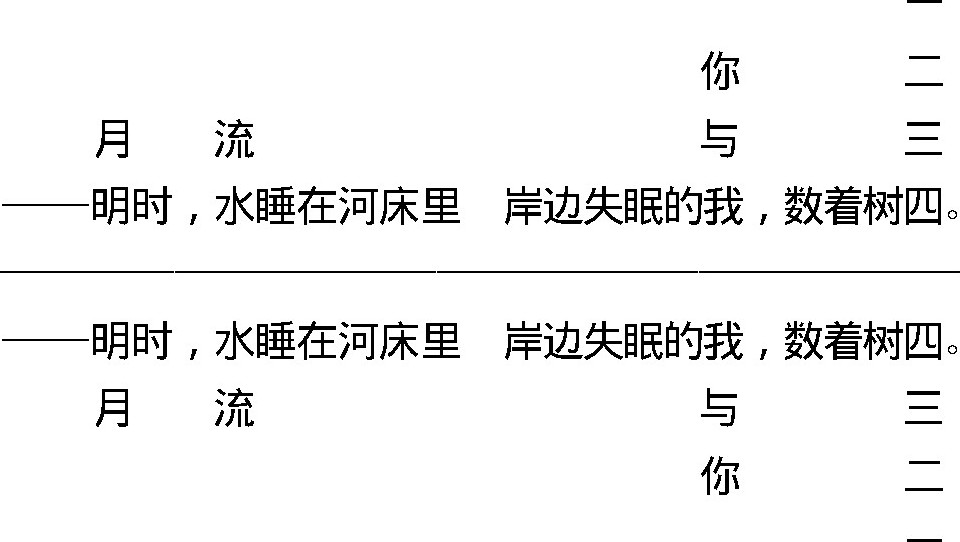

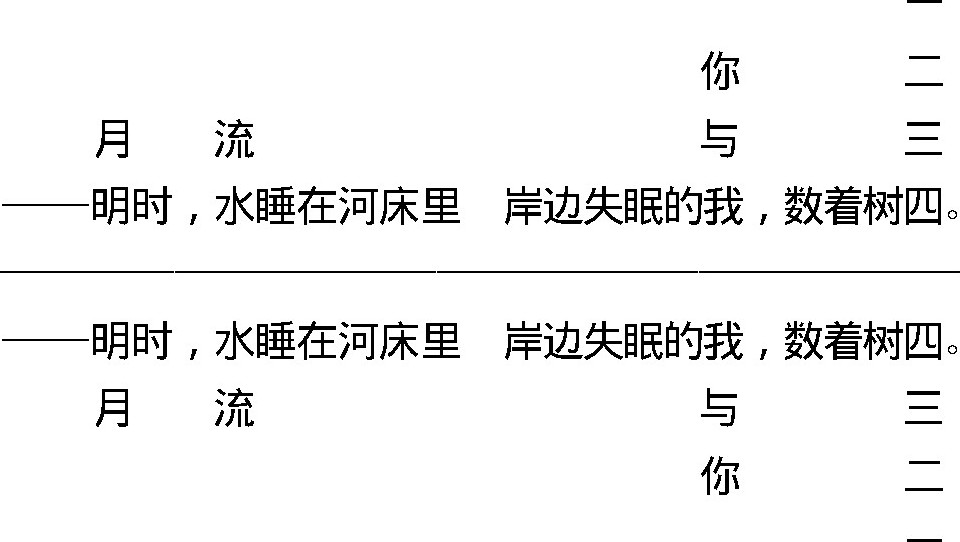

再如我国当代诗人南航的象形诗《倒影》:

南航的象形诗:《倒影》

这首诗以一长横象征水面, 按照反比均衡的原则, 将横线上的诗倒过来排在横线下, 从而形成倒影的意象 (6) 。

两首诗都是利用文字的能指构建出某种事物的外在表现形式。在这个意义上, 文字的能指的确参与了形象的构建。但深入分析, 我们便能发现, 这两首诗实际上并不是在文字能指的符号意义上运用它们来构建形象的 (7) , 而是将它们作为构型的要素, 通过对它们的不同排列组合, 形成某种近似或象征的事物外在表现形式。阿波利奈尔的《让我好好看看你》近似一个戴帽子的女郎, 而南航的《倒影》则只是象征地表示出倒影的意象。从这个角度看, 符号意义上文字的能指实际上并没有参与形象的构建, 在表现与构建形象的时候, 文字的能指只起着一种构形材料的作用。

由于文字的能指毕竟不像光线、线条、色彩等图像的媒介那样是从自然的各种外在表现形式中抽象出来的, 本身与自然的表象缺乏形式上的契合, 因此, 它们并不能像图像那样准确、逼真地表现与构建出自然的真实表象, 而只能从神似的角度, 表现与构建出自然表象的近似形式。由此也可看出, 虽然文字的能指也能参与具象的表现与构建, 但由于其人为性的先天不足, 它无法像图像那样表现与构建出精确而清晰的表象。

不过, 文字的能指毕竟是与所指联系着的, 而所指是有意义的。那么, 文字的意义或者说所指在能指构建具象的过程中起着什么作用?

其一, 完全不起作用。文字的意义不参与能指构建具象的过程, 能指作为具象建构的形式因素, 独立地承担起具象构建的任务。不过这样的象形诗除非刻意为之, 一般产生的可能性不大。因为人们在用文字构建象形诗的时候, 一般不可能完全不考虑文字的意义。比如用文字构成一座山的形状, 这文字可以是水, 也可以是山。

但在一般情况下, 人们肯定会选用山的能指。因为这样构成的具象更有意义。

其二, 起着辅助、在意思上帮助构建具象的作用。如《倒影》, 诗中的“河流”和“树”虽然没有进入具象的构建, 但它们能够引发读者联想, 使读者意识到诗的排列形式与倒影的联系。

其三, 是文字的意思能够融入到能指的构建过程中, 二者相辅相成, 在具象的构建过程中共同发挥作用。如《让我好好看看你》中构成女郎轮廓的法文字母翻译成汉语, 大致是这样的意思:“你可认识/这个可爱的人是你/在宽大的帽沿下/是你鹅蛋形的脸庞/眼睛/鼻子/嘴巴/你/优美的脖颈/稍稍/向下/是你的/心/在/跳动/这/是最后/未完/成的画像/你的半身像啊/迷人的景色就像/透云而见若隐若现。”如果将构成这首象形诗的法文换成汉字, 我们便可看出, 构成女郎形象的文字的所指与这个形象是有关系的。“是你鹅蛋形的脸庞”构成了女郎的面部轮廓, “眼睛、鼻子、嘴巴”在人体的这些器官实际所在的位置, “心在跳动”指示着真实人体心脏所在的位置, 等等。

由此可见, 这首具象诗的文字的能指构成了戴帽女郎的半身轮廓, 而文字的所指则从两个方面配合能指的造型:一是对这位女郎进行赞美, 二是尽量让构成这一半身像各个部分的文字的意思与这些部分能够协调。文字的所指较好地参与了能指对形象的构建。不过, 尽管阿波利奈尔将字形意义上的文字能指的构象功能发挥到了极致, 并在某种意义上取得了成功, 但是, 首先, 它无法否定文字与表象关系的两个基本的规定:1.文字的能指一般无法直接表现事物的外在表现形式;2.文字描写的形象与世界的表象之间的联系是间接、模糊、多维的, 缺乏准确的一致性。因为很容易看出, 这种象形诗只是一种特殊现象, 没有普遍性。其次, 即使是阿波利奈尔的这首象形诗也只是显示出了自然事物表象的某种轮廓, 根本无法像图像那样表现出自然事物的真实表象。再次, 构成这种具像诗的文字的所指虽然可以参与形象的构建, 但这种参与不过是配合能指的构形, 而且由于这种配合, 反而影响了其主导性的发挥。因此, 这些特殊现象无法否定“图像用能指表征世界, 文字用所指表征世界”这一命题。

二、文字转化为具象与这种转化的不完全性

从形象的角度看, 文字必须建构起具象, 才完成了自己的任务。

罗兰·巴特认为, 符号不是单层而是多层的。“在第一系统中具有符号 (即能指和所指的‘联想式的整体’) 地位的东西在第二系统中变成了纯粹的能指。”比如神话, 它由语言构成, 但作为第一级符号系统, 语言在第二级符号系统神话中只是作为能指存在。换句话说, “神话之发生作用, 在于它借助先前已确立的 (‘充满’指示行为) 符号并且一直‘消耗’它, 直到它成为‘空洞的’能指” (8) 。在第一级系统中具有符号地位的东西在第二级符号系统中都变成了纯粹的能指, 它必须与新的所指结合起来, 才能形成新的符号。循着巴特的思路, 文字和由这些文字所构建的形象之间的关系可以这样理解:文字处于第一级符号系统, 形象是第二级符号系统。在形象中, 构成形象的文字的能指和所指一起转化为形象的能指, 然后与形象的所指一起, 构成新的形象。构成这形象的文字的能指与所指在构成形象的能指的过程中耗光了其能量, 满足于作为形象的能指而存在。

如《红楼梦》第三回, 黛玉初来贾府, 大家都来贾母房中相见, 只有凤姐姗姗来迟。“一语未了, 只听后院中有人笑声, 说:‘我来迟了, 不曾迎接远客!’黛玉纳罕道:‘这些人个个皆敛声屏气, 恭肃严整如此, 这来者系谁, 这样放诞无礼?’”来人“身量苗条, 体格风骚。粉面含春威不露, 丹唇未启笑先闻”。黛玉“曾听母亲说过, 大舅贾赦之子贾琏, 娶的就是二舅母王氏之内侄女, 自幼假充男儿教养的, 学名王熙凤。……这熙凤携着黛玉的手, 上下细细打谅了一回, 仍送至贾母身边坐下, 因笑道:‘天下真有这样标致的人物……只可怜我这妹妹这样命苦, 怎么姑妈偏就去世了!’说着, 便用帕拭泪。贾母笑道:‘我才好了, 你倒来招我。你妹妹远路才来, 身子又弱, 也才劝住了, 快再休提前话。’这熙凤听了, 忙转悲为喜道:‘正是呢!我一见了妹妹, 一心都在他身上了, 又是喜欢, 又是伤心, 竟忘记了老祖宗。该打, 该打!’又忙携黛玉之手, 问:‘妹妹几岁了?可也上过学?现吃什么药?……’一面又问婆子们:‘林姑娘的行李东西可搬进来了?带了几个人来?你们赶早打扫两间下房, 让他们去歇歇。’” (9) 这段文字首先通过人未到而声音先到的王熙凤的声音, 突出了她的与众不同, 以及泼辣与热情。接着描写她的外貌, 特别强调了其笑面中含着威严, 美丽中含着风骚。然后, 小说通过贾母和众姊妹的介绍以及黛玉自己的回忆交代了王熙凤的大致经历, 再通过王熙凤对于黛玉的问寒问暖、左夸右赞、故作伤感、经贾母说道后又转悲为喜等一系列表现, 显示了她的八面玲珑、左右逢源。最后通过对下人的吩咐、支使, 显示了她的能干, 既喜欢揽权又善于用权。通过这段文字的描写, 凤姐的形象便活灵活现地浮现在我们眼前。不过, 这段文字的词义本身并未包含“泼辣能干”等意思。这段文字的着力点是描绘王熙凤的音容笑貌、言行举止、所作所为以及他人的回应, 形成王熙凤的具象, 然后再通过这一具象, 传达、表现出王熙凤“泼辣能干”等性格特点。前者是能指, 后者是所指, 合起来就构成王熙凤的形象。构成凤姐这一形象的文字先转化成了具象, 具象再表现出思想。经过这样的二度转化, 文字本身的能指与所指就失去了自己的独立性, 融入到了文学的具象之中 (10) 。

不过, 问题又呈现出另外一个侧面。如杜甫的《登高》:“风急天高猿啸哀, 渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下, 不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客, 百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓, 潦倒新停浊酒杯。”诗的前四句写景, 围绕夔州的特定环境, 写出秋天的肃杀景色, 暗含韶光易逝、壮志难酬的感叹。后四句抒情, 抒发自己沦落他乡、年老多病、身体日衰、被迫禁酒的羁旅之愁与孤独之感。前半部分与后半部分情景交融、相辅相成。自然之秋与人生之暮互相映衬, 自然之秋映衬出人生之暮的凄清, 人生之暮映衬出自然之秋的悲肃。诗歌的文字塑造出年老多病、忧已忧世的老年杜甫的形象。但对这首诗的意义的理解, 对老年杜甫形象的理解, 却仍离不开构成这首诗的文字。“万里悲秋”“百年多病”等文字的意义不仅转化为诗歌的形象, 而且也渗进了诗歌的意义。换句话说, 构建这首诗的文字并没有完全转化为诗的具象, 在保持自己的独立性的同时, 其本身的意义参与了诗的意义的构建。

如果将考察的视线转移到另外一些作品, 这种现象就更加明显。如冯梦龙《警世通言》中的《俞伯牙摔琴谢知音》。小说开头说明什么是真正的相知:“这相知有几样名色:恩德相结者, 谓之知己;腹心相照者, 谓之知心;声气相求者, 谓之知音。总来叫做相知。”故事写俞伯牙弹琴遇知音钟子期, 欲与之结为兄弟。子期觉得两人地位悬殊, 不敢贸然接受。伯牙道:“相识满天下, 知心能几人?下官碌碌风尘, 得与高贤结契, 实乃生平之万幸。若以富贵贫贱为嫌, 觑俞瑞为何等人乎!”两人于是结拜。一年之后, 伯牙重返旧地以见子期, 不想子期却因病去世。伯牙在其坟前抚琴一首, 然后摔碎瑶琴。子期父亲惊问其故, 伯牙回诗道:“摔碎瑶琴凤尾寒, 子期不在对谁弹!春风满面皆朋友, 欲觅知音难上难。” (11) 小说反复书写“知音难觅, 珍惜知音”的意思, 并用相应的文字表现出来, 揭示了故事主题。换句话说, 小说的思想不仅通过伯牙与子期的交往, 伯牙在子期去世之后摔琴拒音等具体的形象表现出来, 也通过相应的文字直接或间接地指示了出来。

之所以出现这种现象, 是因为文字转化为具象是一个非常复杂的过程, 会出现两种相对的情况:一方面, 在运作的过程中, 构建形象的文字, 其能指与所指需要转化为具象也即形象的能指, 才能成功地建构形象;另一方面, 在具象的构建过程中, 文字的这种转化, 又不一定是完全、彻底的, 这种现象可以称为转化的不完全性。这种不完全性主要表现在两个方面:

其一, 构建形象的文字在向具象转化的同时, 文字的独立性并未完全消失, 其本身的意义仍或隐或显地保持着自己的存在。一般地说, 文字在转化为具象的过程中, 要生发出新的意义, 其本身的意义有一个向新的意义转化的过程。如鲁迅的小说《祝福》。祥林嫂为了改变自己的命运, 按照柳妈说的去庙里捐了门槛, 心里的包袱放了下来:

冬至的祭祖时节, 她做得更出力, 看四婶装好祭品, 和阿牛将桌子抬到堂屋中央, 她便坦然的去拿酒杯和筷子。

“你放着罢, 祥林嫂!”四婶慌忙大声说。

她像是受了炮烙似的缩手, 脸色同时变作灰黑, 也不再去取烛台, 只是失神的站着。直到四叔上香的时候, 教她走开, 她才走开。这一回她的变化非常大, 第二天, 不但眼睛窈陷下去, 连精神也更不济了。而且很胆怯, 不独怕暗夜, 怕黑影, 即使看见人, 虽是自己的主人, 也总惴惴的, 有如在白天出穴游行的小鼠, 否则呆坐着, 直是一个木偶人。不半年, 头发也花白起来了, 记性尤其坏, 甚而至于常常忘却了去淘米。 (12)

这段文字描写了因祭祀的事再次受到打击后, 祥林嫂的变化。描写的焦点集中在祥林嫂捐门槛后的坦然, 以及被禁止摆祭品后的变化, 突出了神权、夫权对她的摧残。文字本身的意义虽然存在, 但更多地融入到了具象之中。读者在把握具象的时候, 对于第一层次的文字无需精确把握。

而庞德的诗《地铁车站》则有不同。这首诗只有两句:“人群中这些面孔幽灵般显现;湿漉漉的黑枝条上朵朵花瓣。”两行诗句形成两个意象, 前一个是现实意象, 后一个是想象意象。前一句中, “人群”是“面孔”的背景, 后一句中, “枝条”是“花瓣”的背景;两行诗句或者说两个意象之间是比喻关系, 后者有诠释前者的作用, 意思是“人群中的面孔”像“枝条上的花瓣”。两个意象叠加在一起, 形成张力, 构成了一个意蕴十分丰富的完整形象, 产生多种解释的可能性。如, 湿漉漉的黑枝条搭配人群, 说明现代生活、现代人的乏味, 但美仍然存在, 不时闪现出来, 这个世界还未彻底坠落;或者, 现代文明中的人们已经失去生机, 仅有的一点亮色也只能像“幽灵般显现”, 无法永久存留;或者, 生活虽然是灰色的, 但仍有美丽等待人们欣赏;或者, 在几个美丽面庞的映衬下, 更显出地铁站里人流的疲惫、忧郁。不过, 不管是哪种解释, 其意义毫无疑问都不是构成这首诗的文字本身所具有的, 而是这些文字所构建起来的诗歌形象所具有的。我们试把这首诗拆成互不联系的两个句子, 单看其中一个, 两个诗句之间的张力就不存在了, 作为一个整体所形成的那些丰富的内蕴和解释的多种可能性也就不存在了。两个句子的意思就回复到了组成句子的文字本身的意思。但是另一方面, 诗的两个意象又是与构成诗的两个诗句的文字紧密联系着的, 正是这些文字的字面意思, 直接构建了两个意象。我们在把握两个具象的时候, 无法忽视组成句子的文字本身的意思。文字在构建具象的同时, 也在一定程度上显示了自己独立的存在。

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/wenxuelunwen/336.html