SCI论文(www.lunwensci.com):

[摘 要]本研究在核心素养的视角下全面界定了儿童学业发展的指标, 按照城乡户籍身份和区域流动状况将城市生活的儿童分为四类, 考察了父母参与行为对各类儿童学业发展的影响并开展了差异分析。研究发现, 第一, 父母直接学习参与行为对促进各类儿童学业发展的作用都非常有限。特别在测试成绩类学业发展维度以及农 业户籍群体中,该类参与行为均表现出显著的负向影响。第二, 父母情感参与行为能够有效促进各类儿童学业的全面发展, 且其有效性没有因为城乡户籍身份和区域流动状况的不同而改变。第三,父母文化参与行为对儿童学业发展的提升作用仅表 现在本地非农户籍儿童,而对外来非农户籍儿童的学习意志力和好奇心甚至产生显 著负向影响。在人口流动和城镇化快速推进的背景下, 本文的研究发现为家长更好地参与到儿童教育中提供了具体且有针对性的建议。

[关键词]父母参与;学业发展;核心素养;城乡户籍;区域流动

一、引言

探究父母参与对儿童学业发展的影响是教育领域的关键问题, 而帮助父母改进参与行为也被视为促进儿童学业发展的良方(FanandChen,2001)。

例如,美国实施了 “开 端计划”(Head Start)①、“全 体成功”(SuccessforAll)②等多项旨在帮助弱势群体父母更好参与儿童学习的家校合作项目, 并取得了较好效果(Currie,1997;HillandTyson,2009)。在中国, 尽管已有研究以不同地区、不同学段的儿童为样本, 剖析了父母参与对儿童学业发展的影响效应,但受社会发展、城乡户籍制度和人口流动等影响, 该问题值得进一步展开。

一方面,既有研究大多聚焦于父母参与对儿童学科测试成绩的影响(HillandTyson,2009;Altschul,2011;乔娜等,2013; Wilder,2014),但随着未来社会不确定性和挑战性不断增加, 学业发展必须是全面和多元的, 以测试成绩为单一的结果指标开展分析已不符合需求。Heckman 等人(2006)认为,信息化和全球化时代下学校传授学科知识的折旧速度加快, 儿童接受教育不仅要掌握学科知识,更要获得适应多元复杂情景的素养。若忽视非测试成绩类学业发展,不仅会阻碍儿童获得优质生活和幸福人生, 更会影响国家的劳动力素质和社会福祉。在现有文献中, 有为数不多的学者关注到父母参与对儿童自我教育期望(Brooksetal.,1997;Gonzalezetal.,2002)、学习效能(Fanand Williams,2010)以及学习自主性(邵景进等,2016)等非测试成绩类学业发展的影响。但是, 这些研究多由心理学者开展, 关注的父母参与指标框架是分散和独立的,难以获得整体性结论。

另一方面,当前有关城市儿童的相关问题研究要么忽视样本划分, 要么关注到外来农业户籍儿童,即农民工随迁子女群体(周皓和巫锡炜,2008; 邵景进等,2016),事实上,在快速城镇化背景下这是比较粗糙的。按照城乡户籍和区域流动状况两类维度, 当前城市中的儿童可分为本地非农户籍、本地农业户籍、外来非农户籍和外来农业户籍四类, 确保每一类儿童都获得较好的学业发展才是促进社会融合和人力资本水平整体提高的基础。因此, 只有把儿童样本细分后开展精细化研究,才能为家长提供更有针对性的帮助。

与已有研究相比,本研究着眼于两方面的改进: 第一, 在核心素养的视角下对儿童学业发展的指标框架进行了全面界定。第二, 根据城乡户籍和区域流动状况将样本划分为四类, 揭示和比较每类群体中父母参与对儿童学业发展的影响效应及其差异。

二、文献述评与研究假设

(一)核心素养视角下儿童学业发展的指标框架

儿童学业发展指标通常分为两类, 一类是直接可得的测试成绩类指标, 衡量学科知识掌握水平和“读写算”等技能素养; 另一类是不直接可得的非测试成绩类指标,是学习能力和态度的集合(褚宏启,2016)。社会各界对儿童 学业发展的关注长期集中在前一类, 尽管它对儿童最终教育获得以及社会经济获得非常重要(Hanushekand Woessmann,2008),但不足以适应充满不确定和挑战性的未来社会需要(褚宏启,2016)。而往往被忽视的后一类学业发展对儿童长期发展和社会福祉具有可持续性和终极性的益处 (Heckmanetal.,2006)。

那么,儿童学业发展应该包括哪些具体的指标呢?2016 年发布的“中国学生发展核心素养”报告为其提供了向导性框架, 其中文化底蕴、科学精神、学会学习三类素养与学业发展紧密相关。具体来看, 文化底蕴的素养强调学生应用知识和技能的基本能力, 包括测试得分、成绩排名等测试成绩类学业发展指标。科学精神的素养强调学生学习过程中形成的价值标准、思维方式 和行为表现等,包括学习意志力、学习好奇心等非测试成绩类学业发展指标; 学会学习的素养强调学生在学习方式方法选择、学习进程评估调控等方面的 表现,包括自我学习能力、自我教育期望等非测试成绩类学业发展指标。从 现有文献来看,大量学者基于理论探讨(杨志成,2017)或国际比较(褚宏启,2016),对核心素养框架下的儿童学业发展问题进行了研究。但较少有学者根据核心素养的视角, 开展实证研究以揭示父母参与对儿童学业发展的影响, 这正是本文关注的重点。

(二)父母参与对儿童学业发展的影响

参考 Grolnick 和 Slowiaczek(1994)的经典文献, 本文将父母参与分为直接学习参与(Directlearninginvolvement)、情感参与(Personalinvolvement)和文化参与(Cultureinvolvement)三类。接下来将依次梳理上述三类行为对儿童学业发展影响的研究。

首先,直接学习参与是指父母直接干预孩子学习过程的行为, 包括检查作业、指导功课、参加家长会、参与课堂教学观摩等。以测试成绩为结果变量的研究非常多,但只有个别研究得到父母直接参与行为能显著提升儿童测试成绩的结论(李佳丽,2017),大多数研究发现这类参与行为对儿童学业测试成绩的提升没有作用, 甚至出现负向影响(Sui-Chuand Willms,1996;Patalletal.,2008; 赵延东和洪岩璧,2012; 李晓晗和郑磊,2016)。尽管如此,以非测试成绩类学业发展为结果变量的研究大多认为这类参与行为存在一定的积极作用,例如,能提升儿童的学习意志力(Gonzalezetal.,2002;Fanand Williams,2010)、学习适应性(Plunkettetal.,2008)以及自我教育期望和学习自主性(Gonzalezetal.,2002)。

其次,情感参与是指父母与孩子进行沟通交流和回应需求的行为, 包括讨论与学校和学习有关的事情等。有关父母情感参与行为对儿童学业发展影 响效应的研究结论基本一致, 即更多的父母情感参与不仅能提高儿童的学业测试成绩(Sui-Chuand Willms,1996; 赵延东和洪岩璧,2012), 也会促进儿童自我学习能力(何爱霞和李如密,2000)、学习意志力(黄爽和霍力岩,2014)以及学习自主性(刘桂荣和滕秀芹,2016)等非测试成绩类学业发展。 最后,文化参与是指父母引导孩子接触或参加各项文化活动的行为, 包括陪伴孩子读书、参观博物馆、观看文娱演出等。相关研究普遍发现, 父母文化参与行为不仅有助于提高儿童的学业测试成绩(GrolnickandSlowiaczek,1994;Altschul,2012;SibleyandDearing,2014), 而且能提高儿童的学习兴趣、学 习 意 志 力 等 (Brooksetal.,1997; Wang and Sheikh- Khalil,2014)。尽管如此,文化参与对父母素养的要求较高,其积极影响效应主要表现在中上阶层群体中(SibleyandDearing,2014)。

进一步梳理相关研究可以发现, 不同文献所选择的父母参与行为指标和学业发展指标是分散和独立的, 制约了结论的可比性和现实意义。本文将在统一的分析框架和指标框架下, 就上述三类父母参与行为对儿童学业发展的影响开展研究。因此,我们提出如下三类假设:

假设1:父母直接学习参与行为越多,儿童学业发展表现越好。假设2:父母情感参与行为越多,儿童学业发展表现越好。

假设3:父母文化参与行为越多,儿童学业发展表现越好。

(三)城乡户籍、区域流动和父母参与

根据城乡户籍和区域流动状况,在城市生活的儿童被分为本地非农户籍、本地农业户籍、外来非农户籍以及外来农业户籍四类。由于城乡分割和区域分割的长期存在,本地非农户籍儿童是“土著”, 其他三类儿童分别经历了乡

-城流动、区域流动、乡-城和区域的双重流动,在某种程度上都属于“外来人”,他们在家庭社会经济状况上存在很大差异: 第一, 由于城乡教育不均衡,非农户籍家长在受教育程度和从事高端职业、获得稳定工作的机会上远高于农业户籍家长(冯帅章和陈媛媛,2016), 因而农业户籍家庭的社会经济水平相对较低。第二,由于本地家长比外来家长更熟悉当地劳动力市场, 拥有更多本地社会资源,因而谋得更好的工作的可能性更高(谢桂华,2012)。第三,因为劳动力市场技能需求的地区差异, 流动人口为适应本地技能需求需付出磨合成本,这影响了外来户籍家长的收入水平、工作稳定性和灵活性(谢桂华,2012)。我们可以推测, 本地非农户籍、外来非农户籍、本地农业户籍、外来农业户籍四类儿童的家庭社会经济地位依次下降。

以往研究表明,家庭社会经济水平的差距会映射到父母参与行为上。其 一,较低的经济收入、更长且缺乏灵活性的工作时间、较高的失业风险限制 着弱势地位父母参与到子女的学习和生活中(吴重涵等,2017)。其二, 较低的知识水平和文化素养限制了弱势地位父母对教育的重视程度和追求孩子教育的动机,更可能选择放任孩子玩耍, 忽视情感参与和文化参与(Altschul,2012)。与之相对,优势阶层的父母能在参与中潜移默化地应用自身的学习策略,更有效地开展亲子沟通(吴重涵等,2017)。其三,根据社会再生产理论, 学校具有中上阶层属性,不仅使底层父母在与教师沟通或参加学校活动时难以适应学校的文化和意识形态(Sui-Chuand Willms,1996; 李晓晗和郑磊,2017),且学校也可能表现出对这类父母的歧视(吴重涵等,2017)。其四, 具体到移民群体,由于面临着文化习俗、社会规则等方面的障碍, 父母与教师沟通、开展文化活动等都面临制约(Altschul,2011)。大致来看, 本地非农户籍、外来非农户籍、本地农业户籍、外来农业户籍四类儿童的父母参与水平很可能依次递减。

根据相关研究,不同社会经济水平群体的父母参与行为对儿童发展的影响效应无法完全确定(Nguon,2012; 李忠路和邱泽奇,2016), 那么, 各项父母参与行为对各组儿童学业发展的影响效应也可能存在差异。如果对于不同儿童群体,对其学业发展具有提升作用的父母参与行为可能并不相同,就应该针对各类家长提供有针对性的指导信息,只有这样才能精准帮助家长更好地参与到儿童教育中,真正促进教育均衡发展。由于以往的相关研究很多只是涵盖了其中的部分群体(周皓和巫锡炜,2008;刘桂荣和滕秀芹,2016),所得结论可能不具可比之处,这制约了研究结果的现实意义。为此,本文尝试针对每类儿童群体分别验证假设1-3,分析并对比父母参与对儿童学业发展的影响。

三、数据与变量

(一)数据

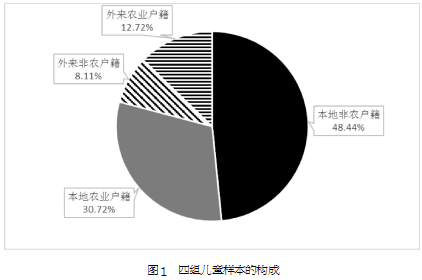

本文的数据来源于“中国教育追踪调查”(ChinaEducationPanelSurvey,CEPS)基线数据库,研究对象为被调查时在城镇地区学习和生活的初中儿童。为了保证样本的一致性,本文保留了在所有因变量、解释变量和控制变量上均不存在缺失值的9677 名儿童。我们将居住地与户籍地在同一省定义为本地,户籍在外省定义为流动, 结合城乡户籍和流动状况, 研究样本被划分为本地非农户籍、本地农业户籍、外来非农户籍以及外来农业户籍四组, 其规模依次为4688人、2973人、785人和1231人(构成比例见图1)。

(二)变量设计

1.学业发展变量。基于核心素养理念并结合 CEPS数据库, 学业发展变量包括两部分:第一,测试成绩类学业发展指标, 具体为儿童自评的班级成绩排名①。第二,非测试成绩类学业发展指标, 包括学习意志力、学习好奇心、自我学习能力和自我教育期望四项。其中,学习意志力由“就算身体有点 不舒服,或者有其他理由可以留在家里, 我仍然会尽量去上学”和“就算功课需要花好长时间才能做完,我仍然会不断地尽力去做”两道题项取均值而成; 学习好奇心由“我对新鲜事物很好奇”测量;自我学习能力由“我能够很快学会新知识”②测量;自我教育期望由学生报告的期望最高受教育程度测量, 在实际研究中将其转换为教育年限测量①。

2.父母参与行为变量。本文将父母参与行为② 分为三类。直接学习参与行为包括 “父母检查孩子作业的频率”,“父母指导孩子作业的频率”, “父母是否有意愿参加家长会”和“父母主动联系教师的频次”四个题项;情感参与行为包括“父母与孩子讨论学校发生事情的频次”和“父母和孩子讨论其与老师关系的频次”两个题项;文化参与行为包括“父母与孩子读书的频率”、“父母与孩子做运动的频率”、“父母与孩子参观博物馆、动物园的频率”和“父母与孩子看比赛、看演出的频率”四个题项。为了便于解释,我们对每类参与行为所含题项分别进行因子分析③,取第一公因子得分依次合成了“直接学习参与指数”、“情感参与指数”和“文化参与指数”。

3.控制变量。为减少估计偏误、尽可能获得真实影响, 本文从个人、家庭以及学校三个层面引入控制变量。个人层面的控制变量包括性别(1= 女,0=男)、年级(1=9年级,0=7年级)、认知能力测试分数、独生子女(1= 是,0=否)、农业户籍(1=是,0=否)、跨省流动(1= 是,0= 否)。家庭层面的控制变量包括父/母最高受教育年限④ 、家庭经济状况(1= 困难,2= 中等,3=富裕)、与父母同住(1= 都在家,2= 仅母亲在,3= 仅父亲在,4= 都不在)。学校层面的控制变量包括教师中本科比例、办学条件得分⑤以及学校排名(1=中下,2=中上,3=最好)。

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/808.html