四、儿童特征的描述与比较

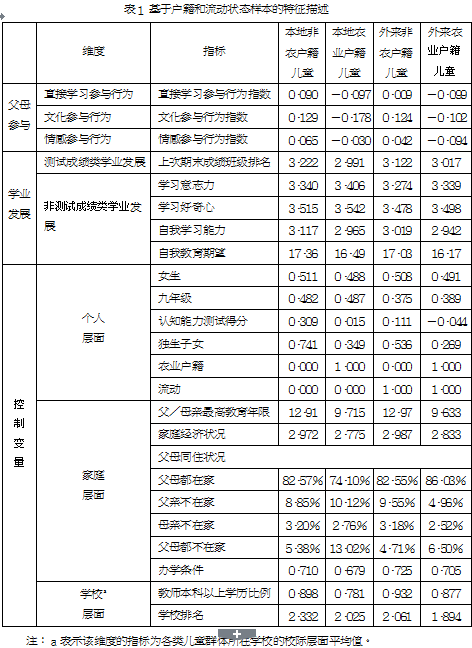

为了更好地了解四类儿童群体的特征, 表1 描述了各类儿童群体在各个变量上的取值。

在父母参与方面,本地非农户籍儿童的父母在三类参与行为上的得分均最高,外来非农户籍儿童父母次之, 最后是两类农业户籍儿童父母。从绝对水平的比较来看,父母参与行为受城乡户籍的影响整体上要大于区域流动。

就儿童学业发展来看,在测试成绩排名、自我学习能力以及自我教育期望三项指标上,本地非农户籍儿童的得分均最高, 其次是外来非农户籍, 最后是两类农业户籍儿童,这三类指标受城乡户籍的影响更大。而在学习意志力和好奇心两项指标上,两类农业户籍儿童却表现出微弱优势。

对各组儿童个人层面控制变量的比较发现, 在性别上, 两类农业户籍儿童中男生占比较高。在年级分布上, 两类外来儿童中九年级样本占比明显较低,这源自高考制度所造成的升学选择行为。在认知能力测试得分上, 本地非农户籍、外来非农户籍、本地农业户籍以及外来农业户籍儿童的得分依次降 低,这完美地体现了四个群体在测试类学业发展得分上的排序,为引入该指标 以解决“成绩越差-父母直接学习参与越多”的“负向选择”问题提供了数据支持。在独生子女分布上,非农户籍儿童中独生子女占比远高于农业户籍儿童。

对各组儿童家庭层面控制变量的比较发现, 农业户籍儿童在父母最高受教育年限以及家庭经济状况上的取值与两类非农户籍儿童相比均存在非常大 的差距。在父母同住状况指标上, 本地农业户籍儿童父母都不在家的比例远高于其他三类儿童,其原因在于这类儿童的父母送孩子到本地城市接受教育, 因为文化背景更一致、社会关系更多, 这类孩子更有可能选择寄宿亲戚、老师或学校。

对各组儿童学校层面控制变量的比较发现, 在办学条件指数和教师本科以上学历比例这两项衡量学校硬件、软件办学水平指标上, 外来非农户籍儿童所就读学校得分最高,本地非农户籍儿童所在学校次之, 外来农业户籍儿童所在学校位列第三,而本地农业户籍儿童所在学校得分最低。在学校排名 这项反映学校长期声誉的指标上, 本地非农户籍儿童所在学校的得分最高, 外来非农户籍儿童所在学校次之, 本地农业户籍儿童所在学校位列第三, 而外来农业户籍儿童所在学校得分最低。这些数据说明, 由于公共服务的地方保护政策等,在城乡户籍内部, 外来儿童所进入学校的声誉低于本地儿童; 尽管如此,外来儿童所选择学校在可以短期改变的办学条件上并不差, 特别是外来非农户籍儿童所就读学校甚至高于本地非农户籍儿童, 而本地农业户籍儿童所在学校的办学条件得分最低。由此可见, 无论是农业户籍还是非农户籍,外来父母对孩子学校教育的重视程度相对较高, 会努力将孩子送进办学条件更好的学校,虽然所就读学校更可能是新建学校。

五、父母参与对不同类型儿童学业发展的影响效应

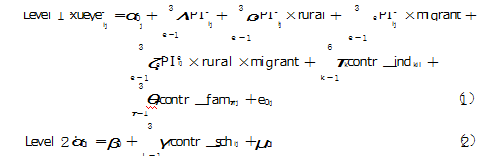

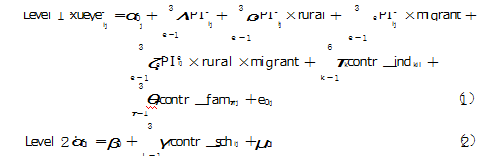

根据上文提出的研究框架, 本文以学业发展为因变量, 以父母参与行为为解释变量,构建回归模型进行估计。由于数据存在“个人- 学校”的嵌套结构,所以本文选择构建两个水平模型。为了能够针对每类儿童群体分别验证假设1-3, 并比较影响效应的群体异质性, 本文将在模型中引入城乡户籍身份和流动状况与父母参与行为的交互项。本文的基准模型为:

在模型中,方程(1)为个人水平模型,xueyes 代表来自j学校的儿童i在第s项儿童学业发展指标(s=1,…,5)上的取值①。PIe为第e项父母参与行为指标(e=1,2,3),rural和migrant分别表示农业户籍和区域流动的虚拟变量。contr_ind和contr_fam 为个体和家庭控制变量。e0ij为个人随机误差项。方程(2)为学校水平模型,contr_sch 为学校控制变量,μ0j为学校随机误差项。我们依次引入各项学业发展指标构建了五个模型,表2报告了模型的回归结果。

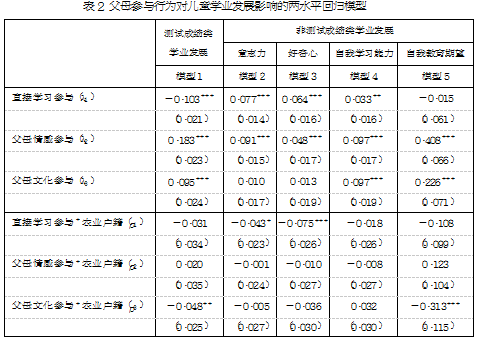

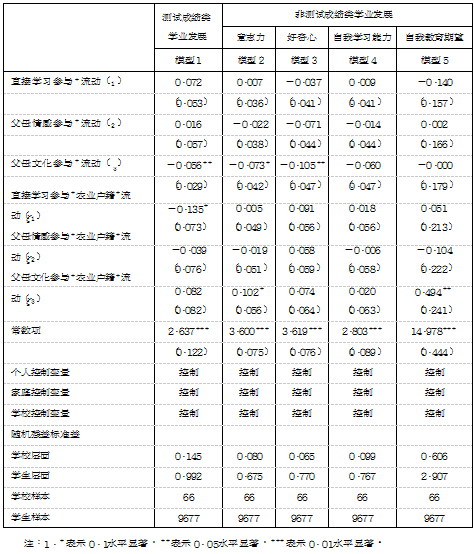

接下来,本文分别计算模型1-模型5中父母参与行为的系数λ、父母参与行为和农业户籍(rural)交互项的系数ρ、父母参与行为和区域流动状况(migrant)交互项的系数、父母参与行为和农业户籍以及区域流动状况的双重交互项的系数ζ的线性组合并进行统计检验, 详细识别父母参与行为对每类儿童学业发展的影响效应(见表3), 并对比该影响效应在不同群组儿童中的异质性(见表4)。基于表3和表4的分析结果,本文得到以下结论:

(一)父母参与对儿童测试成绩类学业发展的影响

首先,父母直接参与行为对本地非农户籍、本地农业户籍、外来农业户籍三类儿童的测试成绩类学业发展全部存在显著的负向影响, 这与假设1 相悖; 仅在外来非农户籍儿童群体中负向影响不显著, 但假设1 仍没能得到支持。在群体之间, 父母直接参与行为对两类农业户籍儿童的负向影响效应均显著大于外来非农户籍儿童, 对外来农业户籍儿童的负向影响效应还显著大于本地非农户籍儿童。概言之, 更多的父母直接参与行为不能提升任何一类儿童的学业测试成绩, 而且会显著降低除外来非农业户籍儿童外的其他三类儿童的学业测试成绩, 尤其是两类农业户籍儿童群体的负向作用最为明显。

其次,父母情感参与行为对四类儿童的测试成绩类学业发展全部存在显著的正向影响,假设2在每一类儿童样本中均得到了支持。在群体之间, 组间差异全部不显著。这说明父母如果能更多地和儿童围绕学校和老师等事情进行交流,能显著提升每一类儿童学业测试成绩, 且该提升效应不会因为区域流动和城乡户籍身份而存在差异。

最后,父母文化参与行为仅对本地非农户籍儿童的测试成绩类学业发展存在显著的正向影响,对其他三类儿童的正向影响全部不显著, 即假设3 仅在本地非农户籍儿童中得到支持。在群体之间, 父母文化参与行为对本地农业户籍和外来非农户籍儿童的影响效应均显著低于本地非农户籍儿童。这说明,仅有本地非农户籍儿童能够通过更多的父母文化参与行为而获得学业测试成绩的提高。

(二)父母参与对儿童非测试成绩类学业发展的影响

本部分同样将从父母直接学习参与行为、情感参与行为和文化参与行为三个角度分析父母参与对各类儿童每一项非测试成绩类学业发展指标的影响效应。

1.学习意志力。首先,父母直接学习参与行为对四类儿童的学习意志力全部存在显著的正向影响,假设1 在每一类儿童样本中均得到了支持。在群体之间,父母直接学习参与行为对本地农业户籍儿童的影响效应显著低于本地非农户籍儿童,而在其他群体之间影响效应的差异均不显著。其次, 父母的情感参与行为对四类儿童的学习意志力均存在显著的正向影响, 即假设2 在每一类儿童样本中都得到了支持。群体间比较显示, 这一影响效应不存在显著的组间差异。最后,父母的文化参与行为对外来非农户籍儿童的学习意志力存在显著的负向影响, 假设3 被拒绝; 在其他三类儿童中, 该效应尽管为正但并不显著,假设3 没能得到支持。在群体之间, 父母文化参与行为对外来非农户籍儿童学习意志力的影响效应与本地非农户籍儿童和外来农业户籍儿童相比均存在显著差距。

2.学习好奇心。首先,父母的直接学习参与行为能显著提高本地非农户籍儿童的学习好奇心,假设1 仅在该类儿童群体中得到验证; 该项行为对其他三类儿童学习好奇心的影响效应均不显著, 假设1 没能得到支持。在群体之间,直接学习参与行为对本地农业户籍儿童的影响效应显著低于本地非农户籍儿童。其次,父母的情感参与行为能显著提高本地非农户籍、本地农业户籍以及外来农业户籍三类儿童的学习好奇心, 假设2 得到支持; 在外来非农户籍儿童中,该影响效应为正但不显著, 假设2 没能得到支持。在群体之间,父母的情感参与行为对外来非农户籍儿童的影响效应显著低于本地非农户籍儿童。最后,父母的文化参与行为对外来非农户籍儿童的学习好奇心存在显著的负向影响效应, 假设2 被拒绝; 在其他三类儿童中, 该影响效应均不显著,假设2没能得到支持。在群体之间, 父母的文化参与行为对外来非农户籍儿童的影响效应显著低于本地非农户籍儿童。

3.自我学习能力。首先,父母直接学习参与行为能显著提高本地非农户 籍儿童的自我学习能力,但该类参与行为对其他三类儿童的自我学习能力均 不存在显著正向影响,即假设1 仅在本地非农户籍儿童群体中得到支持。在群体之间,组间差异全部不显著。其次, 父母情感参与行为对四类儿童的自我学习能力全部存在显著的正向影响, 假设2 在每一类儿童样本中均得到了支持。同样,组间差异全部不显著。最后, 父母的文化参与行为能显著提高两类本地儿童的自我学习能力, 假设3 在这两类群组中得到支持; 但该行为对两类外来儿童自我学习能力的影响效应均不显著, 假设3 没能得到支持。在群体之间,该类行为对本地农业户籍儿童的影响效应显著高于外来非农户 籍儿童。

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/808.html