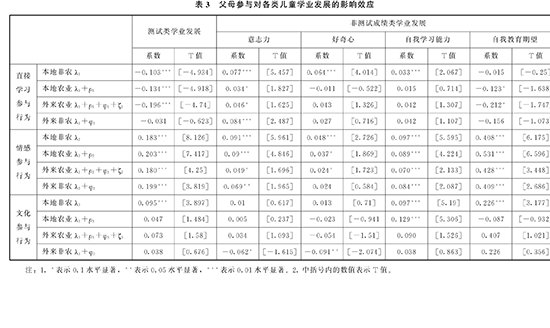

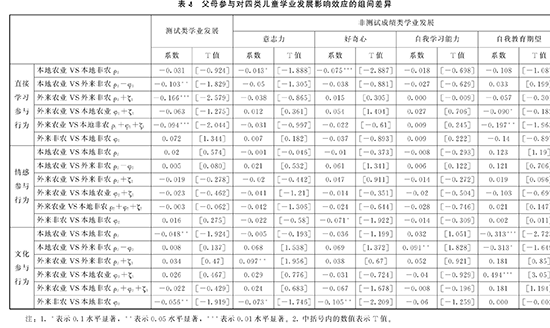

4.自我教育期望。首先,父母直接学习参与行为对两类农业户籍儿童的自我教育期望存在显著负向影响, 假设1 被拒绝; 同时, 它对其他两类儿童自我教育期望的影响效应尽管不显著但全部为负, 假设1 未得到支持。在群体之间,该类参与行为对外来农业户籍儿童的负向影响效应显著大于本地农业户籍儿童和本地非农户籍儿童。其次, 父母情感参与行为对四类儿童的自我教育期望全部存在显著的正向影响效应, 假设2 在每一类儿童样本中均得到支持,且组间差异全部不显著。最后, 父母文化参与行为能显著提高本地非农户籍儿童的自我教育期望, 假设3 得到支持; 而在其他三组群体中, 假设3均没能得到支持。在群组之间, 父母文化参与行为对本地农业儿童自我教育期望的影响效应显著低于其他三类儿童。

六、结论与讨论

根据城乡户籍和区域流动状况, 本文将在城市生活和学习的儿童分为四组,并在儿童发展核心素养视野下设计学业发展指标, 考察了父母参与行为对儿童学业发展的影响效应并进行组间差异分析。研究发现, 父母参与对儿童学业发展的影响效应不仅随着参与行为类别以及具体学业发展指标的不同而不同,且在各组儿童间存在差异。主要结论和讨论如下:

本研究的第一个发现是, 父母直接学习参与行为对儿童学业发展的提升作用非常有限,特别对农业户籍儿童的多项学业发展指标甚至表现出了消极作用。该项参与行为不仅不能提升任何一类儿童的学业测试成绩和自我教育期望,并对两类本地儿童和外来农业户籍儿童的学业测试成绩以及农业户籍儿童的自我教育期望均存在显著负向影响, 而且, 对学习好奇心和自我学习能力的提升只存在于本地非农户籍儿童, 仅在学习意志力维度, 对各类儿童均存在提升作用。从组间比较来看, 对农业户籍儿童学业测试成绩的负向影响显著大于非农户籍儿童,对外来农业户籍儿童自我教育期望的负向影响显著大于本地儿童。

我们推测出现上述结果的原因在于, 中国长期存在较大的城乡教育不均衡,农村办学条件落后于城市, 造成农业户籍家长文化水平低①、自身学习策略不佳、缺乏长远目标并处于较低社会阶层, 不仅在指导和监督孩子学习过程中缺乏专业性和有效性, 且和教师联系过程中可能因为阶层阻碍而产生挫伤情绪(吴重涵等,2017)。那么, 低质量的直接参与行为很可能传递无效的学习策略、重复枯燥的学习内容以及对学校和学习的抵触感, 这不利于儿童的学业发展(Sui-Chuand Willms,1996; 赵延东和洪岩璧,2012)。需要说明,尽管有学者(Sun,1998)认为“负向选择”问题可能造成高估直接学习参与行为的负向作用,但本文引入了学生认知能力得分为控制变量在一定程度可以解决该问题。同时,负向选择问题在理论上应该主要存在于以测试成绩为因变量的估计中,而从自我教育期望、学习好奇心和自我学习能力三项非测试类指标均得到一致的估计结果看, 我们可以认为, “负向选择”的影响不大,研究结果稳健。

本研究的第二个发现是, 父母的情感参与行为对每一类儿童在每一个学业发展维度上基本都存在显著的提升作用①, 且该提升作用没有在本地和外来、农业和非农户籍儿童之间表现出显著差异。这一发现与已有文献(Sui-

Chuand Willms,1996;Jr.McNeal,1999;赵延东和洪岩璧,2012;黄爽和

霍力岩,2014)具有很强的一致性。我们认为出现这一结果的原因在于, 父母和儿童围绕学习、学校以及老师等相关内容展开更多的交流, 可以和儿童构建起更加紧密的“关系”和信任, 以及和儿童本人、同学、教师、学校以及其他家长之间形成“闭合关系”,不仅能够让儿童感受到父母对自身学习的重视、减少家长对儿童学习过程中相关信息的不对称, 这成为了鼓励和促进儿童学习发展非常重要的社会资本。并且, 与儿童进行交流和沟通受父母自身素养的约束相对较小,因此,父母情感参与行为在不同类型儿童群体中均能对其 学业发展发挥提升作用。

本研究的第三个发现是, 文化参与行为的积极影响主要体现在本地非农儿童中。上述影响在农业户籍和外来儿童群体中则变得不显著甚至为负, 尤其对外来非农户籍儿童的学习好奇心和意志力存在显著的消极影响, 说明区域分割制约了父母文化参与行为对外来儿童学业发展可能产生的提升 作用。我们推测其原因在于, 外来人口在文化、社会和心理上存在融合问题。由于受到成长经历与当前地区在文化和社会方面的相似度和相通性的 差异, 外来家长往往难以选择合适的城市文化资源; 并且, 儿童在参与文娱活动时也可能因为脱离自身成长经历而难以产生共鸣并获益, 在活动中更可能感受到无趣、乏味或歧视, 这些均会制约文化参与行为可能产生的积极作用。

综上,本研究的发现为指导父母参与儿童教育提供了几点启示: 一是在育人过程中学校不能将指导和辅导知识等直接干预学习的责任过多延伸给家 长,知识学习应坚持教师为主导的原则。由于缺乏专业性和计划性, 父母直接参与儿童的学习,不仅在社会经济处境不利的农业户籍群体中表现出对儿 童多项学业发展指标的消极影响,即使在文化水平相对较高的非农户籍群体, 儿童学业发展从中获益同样非常有限。二是学校应该鼓励父母在家更多地与 孩子围绕学习和学校的事情进行沟通交流。家长通过这种情感参与行为所搭 建的社会资本,是弥补学校班级授课制和集体教育不足的关键, 能够有效地强化孩子正面情绪或减少负面情绪, 帮助儿童获得全面学业发展, 且其有效性不会因为城乡户籍身份和区域流动状况的不同而变化。三是在人口流动不 断加快的背景下,文化制度的地区差异性造成了流动儿童的教育融合问题, 学校应该利用网络平台等现代媒体为外来儿童和农业户籍儿童家长提供更加 合适的文娱活动资源信息。

未来研究可以考虑从如下三个方面改进父母参与对儿童学业发展的影响 研究:第一,本文在核心素养的视野下较为全面、系统地探讨了儿童学业发 展,但所使用的指标是儿童自报告数据,其测量工具有待进一步修正。第二, 尽管本文通过引入学生认知能力测试得分以解决“负向选择”等内生问题, 但仍难以完全揭示父母参与对儿童发展的因果影响, 需基于准实验设计等手段加以改进。第三,本文基于城乡户籍和区域流动状况对儿童类型进行精细化 定义,通过揭示父母参与行为对四类儿童学业发展的影响效应并比较其差异, 为家长提供有针对性建议, 但是, 由于随着儿童乡城流动、区域流动时长的变化,父母参与和儿童学业发展的关系也会变化, 因此该类研究更需基于长期跟踪数据开展分析。

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/808.html