【摘要】 目的 分析甲状腺微小乳头状癌发生颈部中央区淋巴结转移的影响因素,为今后临床治疗该疾病提供依据。方法 回顾性 分析 2020 年 1 月至 2023 年 4 月南通市肿瘤医院收治的 123 例甲状腺微小乳头状癌患者的临床资料,根据术后病理显示颈部中央区淋巴 是否转移进行分组,将患者分为转移组(44 例,发生颈部中央区淋巴结转移)和未转移组(79 例,未发生颈部中央区淋巴结转移)。 分析两组患者临床资料,并进行单因素与多因素 Logistic 回归分析,研究影响甲状腺微小乳头状癌发生颈部中央区淋巴结转移的影响因 素。结果 与未转移组比,转移组患者女性、年龄 <45 岁、家族史、病灶形态不规则、病灶发生钙化、发生 BRAFV600E 基因突变、原 发病灶直径 >5 mm 、低回声、病灶边界不清晰占比均升高;Logistic 回归分析结果显示,女性、年龄=45 岁、有家族史、病灶形态不规 则、有病灶钙化、发生 BRAFV600E 基因突变、低回声、病灶边界不清晰为导致病灶向颈部中央区淋巴结转移的危险因素(OR=1.842 、 2.141 、1.241 、1.421 、1.482 、1.211 、1.212 、1.246 ,均 P<0.05 )。结论 女性、年龄=45 岁、家族史、病灶形态不规则、有病灶钙化、 发生 BRAFV600E 基因突变、低回声、病灶边界不清晰为导致病灶向颈部中央区淋巴结转移的危险因素,临床可结合上述因素给予针对 性治疗措施,降低向颈部中央区淋巴结转移的发生率,以改善患者预后。

甲状腺癌是头颈部最常见的恶性肿瘤之一,近年受 多种因素影响该病发生率持续升高,目前已经成为增长速度最快的恶性肿瘤 [1]。数据显示,甲状腺癌中 95% 以上为甲状腺乳头状癌,位居女性恶性肿瘤第 5 位,特别 是直径≤1 cm 的甲状腺微小乳头状癌发病率最高(占新 增甲状腺癌的 1/2)[2]。甲状腺微小乳头状癌的生物学特性与甲状腺乳头状癌相似,但其临床表现与生物学特性 与甲状腺乳头状癌存在明显差异,且微小乳头状癌具有 侵袭性,极易发生颈部中央区淋巴结转移,导致患者病 情加重 [3]。因此如何减少甲状腺微小乳头状癌向颈部中 央区淋巴结转移为医师及患者共同关注问题。鉴于此, 本研究旨在探讨甲状腺微小乳头状癌向颈部中央区淋巴 结转移的影响因素,为今后临床治疗该疾病提供依据, 现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 回顾性分析 2020 年 1 月至 2023 年 4 月 南通市肿瘤医院收治的 123 例甲状腺微小乳头状癌患者的 临床资料,根据术后病理显示颈部中央区淋巴是否转移进 行分组,将患者分为转移组(44 例,发生颈部中央区淋 巴结转移) 和未转移组(79 例,未发生颈部中央区淋巴结 转移)。其中男性 24 例,女性 99 例;年龄 18~87 岁,平 均(52.11±12.42 岁)岁。纳入标准:①符合《甲状腺癌 的诊断与治疗进展》[4] 中关于甲状腺微小乳头状癌的相关 标准;②有详细的术前 B 超及影像学资料、详细的手术 记录及术后病理诊断资料;③年龄≥18 岁;④初次手术 且无远处转移;⑤接受标准化单侧或双侧甲状腺腺叶全或 近全切除 + 峡部 + 患侧中央区淋巴结清扫术;⑥治疗期 间未出现严重并发症。排除标准:①既往存在精神及心理 疾病;②合并甲状腺其他类型肿瘤或颈部转移癌;③合并 其他头颈部肿瘤;④有既往头颈部放射治疗史;⑤单个 肿瘤直径 >1 cm;⑥既往接受射频消融治疗。本研究符合 《赫尔辛基宣言》中的相关要求。

1.2研究方法 统计两组患者的临床资料,包括:性 别(男、女) 、年龄(<45 岁、≥45 岁)、家族史、病程 (≤半年、> 半年)、病灶形态 [6] [ 规则(病灶为圆形或椭 圆形,无异常突起)、不规则(结节周围有小毛刺活有分 叶状或有突起形成) ]、病灶钙化 [5] [ 有钙化(发现米粒 样点状钙化点)、无钙化(未发现明显钙化点分类)]、是 否存在 BRAFV600E 基因突变 [ 首先采集患者需要检测 部位的组织样本,收集完样本后,进行样本处理与纯化, 行聚合酶链反应(PCR)技术,以定量 PCR 的方法检测 BRAFV600E 基因;PCR 扩增产物经纯化后通过 Sanger 测 序方法,采用 Sequencer 软件分析确定突变类型与突变位 点 ]、原发病灶直径(≤5 mm、>5 mm)、是否多灶性甲状 腺微小乳头状癌、纵横比(“纵”是指肿块的前后径,“横” 是指肿块的左右径,“纵横比”就是指肿块前后径大小与左 右径大小的比值, <1、≥ 1)、回声情况(结节实质超声低 于甲状腺实质或者颈前肌肉群者为低回声,反之为非低 回声)、病灶边界 [(清晰(病变部位与周围组织的界限明确可直接区分)、不清晰(病灶组织与周围组织界限不明 显)]、血流(血流信号:甲状腺结节周围血流信号分级 采用 Adler 分级法 [7] 进行划分, 0 级为未观测到任何血量 信号;1 级为结节周围可观测到 1~2 个点状的血流信号或 者短线型的血流信号;2 级为结节周围可观测到 3~4 点状 血流信号或者 1 个较长的血流信号,长血流可到达结节 周围或者穿过甲状腺可疑结节; 3 级为可观测多量血流信 号,解释为可观测到 5 个及 5 个以上的点状血流信号或 者 2 支及其以上较长的血流信号,其中血流丰富程度分为 1~3 级,0 级为血流不丰富) 。

1.3观察指标 ①对两组患者的一般资料进行单因素分 析。②多因素 Logistic 回归分析。采用多因素 Logistic 回 归模型分析,筛选甲状腺微小乳头状癌向颈部中央区淋巴 结转移的影响因素。

1.4统计学方法 使用 SPSS 25.0 统计学软件分析数 据,计数资料以 [ 例 (%)] 表示,行 χ2 检验;采用多因 素 Logistic 回归分析筛选甲状腺微小乳头状癌向颈部中 央区淋巴结转移的危险因素。以P<0.05 为差异有统计学 意义。

2 结果

2.1影响甲状腺微小乳头状癌向颈部中央区淋巴结转移 的单因素分析 与未转移组比,转移组患者女性、年龄 <45 岁、有家族史、病灶形态不规则、病灶发生钙化、发 生 BRAFV600E 基因突变、原发病灶直径 >5 mm、低回 声、病灶边界不清晰占比均升高,差异均有统计学意义 (均P<0.05),见表 1.

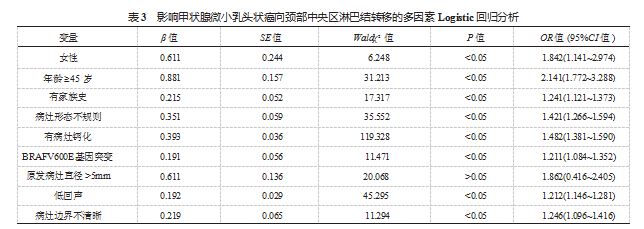

2.2影响甲状腺微小乳头状癌向颈部中央区淋巴结转 移的多因素 Logistic回归分析 以发生颈部中央区淋巴 结转移为因变量,将单因素分析中差异有统计学意义的 指标作为自变量,赋值情况见表 2;将上述变量纳入多 因素 Logistic 回归模型进行多因素分析,结果显示,女 性、年龄≥45 岁、有家族史、病灶形态不规则、有病灶 钙化、发生 BRAFV600E 基因突变、低回声、病灶边界 不清晰为导致病灶向颈部中央区淋巴结转移的危险因素 (OR=1.842、2.141、1.241、1.421、1.482、1.211、1.212、1.246), 差异均有统计学意义(均P<0.05),见表 3.

3 讨论

近年来,随着影像学技术的发展和超声引导下细针穿 刺技术的普及,甲状腺癌检出率逐渐升高,其中以甲状腺 微小乳头状癌发生率增长最为明显。甲状腺微小乳头状癌 病程进展较为缓慢、死亡率较低、预后相对较好,但该病 灶具有侵袭性,存在局部复发和远处转移的风险,其中淋巴结转移是影响预后的重要因素,尤其是隐匿性颈部中央 区淋巴结转移, 高达 45.3%[8],从而影响整体预后效果, 因 此如何判断甲状腺微小乳头状癌发生颈部中央区淋巴结转 移为选择治疗方案、判断预后效果的重要依据。

本研究多因素 Logistic 回归分析结果显示,女性、年 龄=45 岁、家族史、病灶形态不规则、有病灶钙化、发 生 BRAFV600E 基因突变、低回声、病灶边界不清晰为导 致病灶向颈部中央区淋巴结转移的危险因素。分析其原因 在于,研究发现,甲状腺微小乳头状癌在不同性别的人群 中,其发病率存在明显的倾向性,其中好发于女性人群, 考虑是女性患者在更年期后,特别是 45 岁以上,由于激 素水平的变化,可能增加微小乳头状癌发生淋巴结转移的 风险 [9]。因此后期对于 45 岁以上的女性患者,特别是有 甲状腺结节或病灶钙化的情况,应进行定期的甲状腺超声 检查,以便早期发现微小乳头状癌。甲状腺微小乳头状癌 形态不规则,这与病灶的生长方式有关,该疾病生长方式 为浸润性生长,肿瘤细胞可侵犯正常组织,实施超声检查 过程中声像图会显示出这个区域存在异常回声,不规则的 形态表现为乳头状、毛刺状、分叶等 [10],本研究显示, 形态不规则病灶是甲状腺微小乳头状癌发生颈部中央区淋 巴结转移的危险因素,因此临床在检查中需要高度警惕超 声表现为形态不规则甲状腺微小乳头状癌患者发生淋巴结 转移的可能性。此外,甲状腺微小乳头状癌患者超声检查 中有病灶钙化也可作为鉴别病灶良恶性的方法,因此在超 声检查中需要提高重视程度,旨在准确评估病灶是否发生 中央区淋巴结转移,从而制定针对性手术方案。既往资 料证实病灶钙化等并不会影响中央区淋巴结转移 [11],而 本次研究则认为中央区淋巴结转移与病灶钙化密切相关, 考虑是病灶的钙化会促进肿瘤组织生长,而组织生长到一 定程度就会促使肿瘤细胞向颈部中央区淋巴结转移,因此 后期在影像学检查中需要加强对这一因素的筛查,尽可能 从多方面入手评估病灶是否存在中央区淋巴结转移,继而制定针对性手术方案,提高淋巴结清扫的针对性、合理性。

甲状腺微小乳头状癌患者中,约有 10% 存在家族遗 传倾向,其中父母有癌症史的患者,其患甲状腺微小乳头 状癌的风险会明显增加,这可能与遗传因素有关,某些基 因突变可能导致甲状腺癌的发生和发展;此外,家族遗传 因素还可能影响机体的免疫功能,从而增加癌细胞转移的 风险 [12]。目前从基因学角度探究癌症的发生发展机制是 肿瘤领域研究的热点,被研究最多的与甲状腺癌发生发展 相关的方向是 BRAFV600E 基因,有研究发现在甲状腺癌 中基因突变率很高,发生 BRAFV600E 突变的 PTMC 患 者发生淋巴结转移的概率是未突变患者的 1.6~5.8 倍 [13] ; 且可以引起肿瘤体积增大、包膜侵犯等侵袭性表现, BRAFV600E 基因突变引起机体免疫监视功能下降导致细 胞异常增值, 从而影响预后效果 [14]。因此后期临床在筛查 中需要加强对患者基因的检测,旨在及早发现异常并进行干预。

综上,女性、年龄≥45 岁、家族史、病灶形态不 规则、有病灶钙化、发生 BRAFV600E 基因突变、低回 声、病灶边界不清晰为导致病灶向颈部中央区淋巴结转 移的危险因素,因此临床需要结合实际情况,对可控因 素实施干预,通过合理清扫淋巴结,改善患者病情及 预后。

参考文献

[1] 欧阳鑫 , 谢婉莹 , 秦春宏 . 甲状腺癌的流行病学特征及其危险因 素 [J]. 实用医药杂志 , 2015, 32(4): 312-315.

[2] 姚庆春 , 姜涛 , 窦京涛 . 甲状腺乳头状微小癌的研究进展 [J]. 中 华老年多器官疾病杂志 , 2014, 13(10): 792-795.

[3] 蒋媛媛 , 刘岩岩 , 音正浪 , 等 . 术前颈部临床淋巴结阴性甲状腺 微小乳头状癌中央区淋巴结转移因素分析 [J]. 安徽医药 , 2023,27(6): 1228-1230.

[4] 于颖娟 . 甲状腺癌的诊断与治疗进展 [J]. 中国现代医生 , 2012,50(18): 2.

[5] 徐卫华 , 金建文 , 朱雪峰 . 超声误诊甲状腺微小乳头状癌与病灶 性状相关性分析 [J]. 重庆医学 , 2018, 47(12): 1688-1690.

[6] 吴聪 , 吴立旋 , 廖观生 , 等 . 多灶甲状腺微小乳头状癌的临床病 理特征及中央区淋巴结转移危险因素分析 [J]. 医学研究杂志 ,2021, 50(9): 120-123.

[7] 刘洁 , 胡如英 , 张琼敏 , 等 . 甲状腺乳头状癌术后超声引导下淋 巴结穿刺 195 例的临床分析 [J]. 医学影像学杂志 , 2016, 26(10):1799-1802.

[8] 庄欢 , 杨帆 , 廉猛等 . 甲状腺微小乳头状癌颈部中央区淋巴结转 移的相关危险因素分析 [J]. 国际耳鼻咽喉头颈外科杂志 , 2020,44(1): 16-19.

[9] 邓文娟 , 马崇坡 . 甲状腺微小乳头状癌颈部淋巴结转移的影响因 素 [J]. 中外医学研究 , 2023, 21(1): 158-162.

[10] 马艳飞 , 石铁锋 , 王禹博 , 等 . 甲状腺微小乳头状癌颈部中央 区及颈侧区淋巴结转移的危险因素 [J]. 哈尔滨医科大学学报 ,2022, 56(3): 224-229.

[11] 廖帅举 , 刘晓丽 , 倪卫惠 , 等 . 94 例甲状腺微小乳头状癌颈部 淋巴结转移的影响因素分析 [J]. 东南大学学报 ( 医学版), 2022,41(1): 132-137.

[12] 王亚军 , 康骅 , 赵菁 , 等 . 甲状腺微小乳头状癌中央区淋巴结转 移影响因素的聚类分析研究 [J]. 首都医科大学学报 , 2021, 42(6):1053-1059.

[13] CHEN J, LI X L, ZHAO C K, et al. Conventional ultrasound, immunohistochemical factors and bRAF v600E mutation in predicting central cervical lymph node metastasis of papillary thyroid carcinoma[J]. Ulirasound Med Biol, 2018, 44(11): 2296-2306.

[14] 梁振威 , 邵玉红 , 陈蕾 , 等 . 多灶性甲状腺微小乳头状癌中央区 淋巴结转移影响因素的研究 [J]. 中国超声医学杂志 , 2021, 37(9):971-973.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

本次研究将我院于 2016 年 6 月至 2017 ... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>