摘要:加强职业高校艺术类课程的思政建设,是高职院校在艺术领域落实立德树人的重要策略,也是落实三全育人,提高人才培养的主要任务,更是给艺术教育提供了新时代育人内涵。当前,高职院校《钢琴基础》课程授课普遍存在技术为主,思政育人为辅问题,与学前人才思政培养目标相比存在一定的滞后性。鉴于钢琴技能是学前教育专业学生未来就业必备的技能之一,需要使课程人才培养全面嵌入课程思政元素,已达到新时代学前人才培养目标。因此,通过多视角、多层级地研究《钢琴基础》“课程思政”融合育人问题,让思政元素润物无声地融入钢琴教学之中,从而达到德育、美育并行,增强新时代高职院校学前教育专业人才的育人效果。

关键词:课程思政,钢琴基础,课程体系创新

党的十八大以来,习*平总*记指出:“要用好课堂教学这个主渠道,……其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。”因此,新时代背景下的学前教育人才培养的价值观教育需要匹配社会学前领域人才诉求,改变当下育人现状,使课程思政嵌入学前教育专业《钢琴基础》课程之中,落实国家提倡的“全课程覆盖式”育人观念,推动钢琴技能与思政价值观融合统一,彰显出“课程思政”丰富的时代内涵和深刻的价值意蕴。

一、高职院校《钢琴基础》课程思政理念融入设计

何为“课程思政”?“课程思政”是把“立德树人”作为教育的根本任务的教育理念,致力于构建全员、全程、全方位“三全”育人格局,促进各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。在课程思政概念引领下,高职院校学前教育专业《钢琴基础》课程应立足于职业大学办学定位,依托于学前教育专业培养践行社会主义核心价值观,德智体美劳全面发展,具有理想信念、道德情操、扎实学识、仁爱之心,热爱儿童、忠诚学前教育事业,面向学前教育领域能够从事幼儿园保育教育、一日生活组织与管理、教育研究与指导、在保教实践中解决较复杂问题等工作的高层次技术技能人才的人才培养目标,坚持思政导向、弘扬高尚师风师德。如图所示,在学前教育专业《钢琴基础》课程设置上,围绕“课程思政”展开,将课程思政落实在设置教学、实现教学、评价教学、运用教学全过程,真正落实“三全”育人。

依据学前教育《钢琴基础》课程知识性、技术性、艺术性与实践性融为一体的核心课地位,根据学前就业岗位所需,应深度将钢琴课程的原理与方法,钢琴基础演奏技巧与训练、弹唱与即兴能力、演奏能力培养与合作能力提高模块的训练融合思政元素。首先,落实贯彻“园丁”精神。在落实《钢琴基础》教学目标同时,注重结合时政要求,让钢琴课程成为高职学前专业学生思政实务大讲堂、中国优秀音乐艺术创新大讲堂。通过课程模式创新,培养学生思政观与作品演奏融合,提高个人精神品格和文明素养。其次,坚持思政教学,树立学生正确价值观念。根据教学大纲优化课程思政内容供给,培养学生爱党、爱国,坚持社会主义核心价值观的“主人翁”精神。《钢琴基础》课程是偏重思维发散和创新创造的学科,要求学生在现有知识基础上综合地重组与创作。因此本课程团队在授课中着重选取中国历史中的“红歌”“颂歌”“军旅歌曲”“海南民歌”“公益歌曲”等钢琴改编曲体裁作为课堂讲解的例子,让学生进行歌词内涵、音乐本体分析与演奏。使学生通过钢琴课堂,时刻了解中国共*党的伟大与光荣,透彻感悟社会主义核心价值观的内涵,树立学生正确的思想道德观。再次,大力弘扬“工匠精神”与职业素养。钢琴课程是艺术领域内技术性学科,需要深厚的乐理、视唱练耳理论基础后,综合运用眼、耳、手协调配合齐力完成演奏的较难技术。因此需要学生勤学苦练、精益求精的态度再多次重复、反复训练后才能完成章节训练。高强度的技术与耐心训练完美适配“工匠精神”,培养学前学生的职业素养。

二、课程思政育人过程创新——就业导向与思政协同发展

学前教育《钢琴基础》课程紧紧围绕当代社会学前人才培养需求,结合职业大“1+X”证书要求与校企共育特色,课程团队深挖思想政治教育资源,将学前教育专业的《钢琴基础》课程打造成学前钢琴技能的学习、钢琴等级证书获取、课程思政融合的特色课程。在就业导向引领下,使课程思政浸润人才培养各环节。

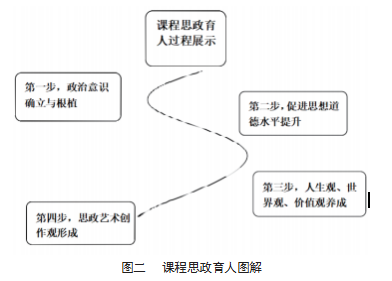

第一,更新教育理念,创新课程思政育人路径。教材中对教学目标和授课内容中的课程思政内涵落实明确。通过本教材的学习,不仅对知识传授和技能进行训练,同时加强对学生的思想政治教育,使学生在学习同时,接收到德育和思想政治教育的熏陶。如图二所示:

授课内容融入思政元素。在《钢琴基础》课程中,从钢琴曲目的文化背景、地方民歌改编中蕴含的文化内涵、海南黎苗非遗文化等方面挖掘思政元素,将爱国精神、工匠精神和文化传承精神融入课程中。通过分析中国经典钢琴作品,引导学生理解和感受作品中的家国情怀和民族精神。

第三,依托课程思政,教学模式“新方法”。课程利用网络信息技术手段和多媒体技术,提供多样优秀民族及原创黎苗改编钢琴作品演奏指导视频。其次,教材编写团队采用案例分析、讨论式、情景模拟等多种教学设计手段,使学生在互动和体验中学习钢琴技能,让学生了解祖国及海南地方音乐文化的博大精深,激发学生的爱国和热爱民族文化热情。

第四,强化实践教学。实践教学是《钢琴基础》课程提升课程思政融合效率的重要手段。在课程设计中,鼓励教师团队组织学生参与模拟教学等实践活动,让学生在实践中培养诚信意识和团队合作精神。例如,通过组织学生进行集体练习和演出,培养学生的协作精神和集体荣誉感;通过要求学生按时完成作业和练习,培养学生的自律意识和责任感。

第五,构建多元评价体系。课程设计遵守科学合理的课程思政评价体系,运用教材在实际课堂中不仅评价学生的钢琴技能,还要评价学生的德育和综合素质。通过评价体系的建立,可以激发学生学习兴趣,促进学生全面发展。

第六,注重就业导向。按照职业本科“1+X”证书要求,结合学前教育专业的就业导向,课程团队在《钢琴基础》课程中注重学生未来职业发展的需要,保证每位零基础学前学生将钢琴技能和思政教育与学生未来的幼教工作相结合,考取钢琴等级证书,培养学生的职业荣誉感和使命感。

通过上述方法,学前教育《钢琴基础》课程不仅能够提升学生的专业技能,还能够实现立德树人的教育目标,培养出德智体美全面发展的学前教育专业人才。

三、课程体系设置—思政、就业导向双线并行

目前学前教育《钢琴基础》课程使用的课程授课内容基本是曲目汇编、钢琴作品结合简单的乐理知识讲解等类型,不利于零基础学前教育学生钢琴培养,需改变职业高校学前教育《钢琴基础》课程单一的曲目授课,或配合简单的乐理知识等单一模式。当下职业高校学前教育《钢琴基础》课程应更加全面、综合地涵盖钢琴知识入门、乐理知识、视唱练耳知识、钢琴技术、钢琴作品(包含地方民歌改编钢琴作品)演奏与弹唱、岗课赛证融通一体化培养。钢琴授课内容的综合创新是学前教育专业学生进入幼儿园等未来工作场所必须具备的音乐基础知识、钢琴演奏、歌曲即兴伴奏、弹唱能力。因此,在高职学前钢琴课程内容择取与重构上,应以就业岗位需求为指引,通过教材模块、职业证书、参赛能力培养的安排,增加职业高校学前教育专业学生钢琴演奏、即兴伴奏、歌曲弹唱技能掌握。且课程设计应打破传统线下授课模式,采用慕课版本,为学生提供线上、线下混合教学模式,填补了学前教育专业在钢琴演奏、歌曲即兴伴奏、歌曲弹唱能力、岗课赛证融通能力综合培养上的空白,具体展示为:

(一)修订教学目标,明确学生学习方向。《钢琴基础》课程应在校企合作、学前教育专业学生未来就业钢琴技能要求的基础上,点对点地设计教学目标与教学案例。制定一个与职业高校职业性、实践性、创新性高的学前教育钢琴教学目标,通过目标的修订明确学前教育专业学生学习方向和需要具备的技能。以现代教育理念及教学改革的背景,基于学前教育专业优秀幼儿教师人才的培养目标,尊重职业大学的培养模式,立足于当前社会建设需求进行学前教育钢琴基础教学目标的设计。

(二)优化教材结构和内容,快速达到教学效果。课程结构和内容根据制定的教学目标进行调整与取舍,在教学实训中进一步根据实训效果动态地调整教学目标,落实理论与实践的结合。《钢琴基础》课程内容上的中外系统多元作品诠释的教学内容,框架合理,整合、提出即体现学生的钢琴学习基础乐理、视唱练耳等知识,又有具体服务其实践演奏、考证、参赛的钢琴演奏的每首作品慕课示范与讲解。既有理论的规范、系统需求,又满足学生自学所需作品演奏、弹唱等专业解读做指导,这样的实践参考与教学方法结合的整合授课内容思路,加大提升学生主动学习的直接条件,并极大提升了教师教学与学生学习双重教学效果。

(三)通过案例教学、项目教学、游戏教学模块,促进学生对音乐理论知识与钢琴演奏技能、即兴伴奏与弹唱能力的掌握,考证和参赛能力的提高。在教学模块落实上将教学场所从校内实训室转向校企合作企业实训场所,完全满足职业性、应用型学前教育岗位需求,培养学生实践能力为本位的高职教育观念。

(四)教学模块设计上,完全立足于当前学前教育社会岗位、校企合作单位职业需求,增加校企岗位需求技能,提高学前教育学生钢琴综合演奏、即兴、弹唱技术能力。高职院校学前教育《钢琴基础》课程引入校企合作单位专业人才,能全面融合学前教育钢琴技能所需,有利于学生提前接触社会岗位需求,提高个人学术见识,不断完善个人对专业的职业技能认知,提高个人钢琴演奏综合技术能力。

四、教学教法革新—全面辅助课程思政落实

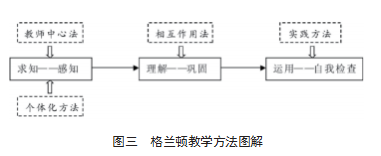

《钢琴基础》课程是一门集理论与演奏技术为一体的综合课程。因此,在教学模块设计与教学方法选择上,停留在单一的演示法与讲解法已不能满足学前学生未来就业技能需求,应加强授课内容与教学方法的适配度,使每个章节的授课目标完美落实。根据《钢琴基础》课程性质,笔者授课过程中除了推崇前文提到的线上、线下结合教学方法外,还惯常使用如“格兰顿”教学法,“五步”课堂教学法与“BOPPS”课堂教学法等。根据不同授课内容择取匹配的教学方法,最大化地使高职学生参与课堂,贯穿课程思政,落实“三全”育人。

以“格兰顿”教学法举例说明。如图所示,威斯顿和格兰顿的教学方法依据教师与学生交流的媒介和手段,共分为四大类教学方法,包括教师中心法、相互作用法、个体化法、实践法几个部分。

以学前教育核心课《钢琴基础》中《沂蒙山小调》民歌改编钢琴作品举例,通过作品的讲解将格兰顿教学法运用到求知-感知-理解-巩固-运用-自我检查的环节之中。首先授课过程中,教师授课中运用“教师中心法”强调的讲授-提问-论证方法讲解《沂蒙山小调》钢琴作品的创作背景及谱面分析。这首作品是山东经典民歌,作品前身是1940年驻沂蒙山区抗大文工团集体创作的作品,表达抗日主题。1953年山东军*政治部文工团人员将原抗日主题改为歌颂家乡主题。通过背景的讲解使学生萌发对家乡的热爱之情。在这个阶段,学生能初步从作品的分析中感受到作品结构及内涵的深厚爱国情感,并初步进行作品的识谱。在课堂第二个阶段,教师运用相互作用法,即小组讨论、分组教学、班级讨论方法,研讨《沂蒙山小调》谱面结构、指法与演奏技法,并初步在教师带领下进行开谱视奏。第三个阶段运用实践方法,让学生充分进行课堂实践。在前期教师示范演奏下,学生进行模仿练习,这个过程中,学生会根据《沂蒙山小调》作品结构,正确运用的演奏技法,独立完成作品的练习。最后在课堂总结中,以小组回答的方式,让学生谈一谈自己家乡代表性民歌,并查找相关改编钢琴作品,作为课后作业,升华热爱家乡,热爱祖国的思政元素。

五、创新教学评价体系—课程思政效果闭环评价

优质的《钢琴基础》思政课程需要闭环评价体系充分考评每堂课的授课效果及思政育人效果。通过合理构建课程团队,加强课程思政效果的反馈、评价与措施整改。以笔者《钢琴基础》课程思政团队为例,团队专家由院长、书记、学院高级职称教授、副教授及主讲讲师组成。在课程线下授课中进行课程设计的同时,由院长、专业负责人考评思政元素在授课各环节融入效果及适配度,帮助授课教师课程授课同时达到知识和思政融合态势,达到无形中激励学生提升自我思政意识,提高艺术修养,积极主动践行社会主义核心价值观。在授课之后,按周、月、季度时间轴,由课程团队展开授课教师思政反思与汇报。例如,由课程思政督查教师进行一对一的测评与指导,保证主讲教师思政和作曲内容良性并轨,保证授课的科学性和实效性。所授课程结束三天内由主讲教师根据思政督查教师的意见反馈,积极进行整改,以高效形式促进以后课程教学。

总之,通过《钢琴基础》思政课程示范,全面推进艺术类专业技能课程思政建设,既是从学科、专业角度对传统思想政治教育的创新,也是对国家强调的大思政教育的补充。笔者利用学前教育专业核心课《钢琴基础》实训特色,发挥其在大学生思政教育的优势,使课堂成为学生思政育人的主阵地。课程思政与专业技能课的融合,需要授课教师明确的课程标准,根据教学内容,选择恰当、有效的教学方法,将知识与思政元素紧密融合,使学生学习到钢琴演奏技巧的同时,潜移默化地受到思政教育,真正落实课程思政视域下学前教育《钢琴基础》课程体系的创新研究。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.习*平在全国高校思想政治工作会议上强调:把思想政治工作贯穿教育教学全过程,开创我国高等教育事业发展新局面[EB/OL].(2016-12-18)[2022-08-15].

[2]张勇,唐忠义.红色音乐文化融入高校思政教育研究[J].四川戏剧,2021,(12).

[3]林静静.思政视域下德育与高校钢琴教学的融合研究[J].戏剧之家,2020,(19):73.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/81674.html