摘要:李叔同作为一位极富创造力和个性魅力的文化艺术大师,他的人生经历和艺术成就都给后世留下了珍贵的文化艺术遗产,同时也对于中国现代文化艺术建设产生了重要的影响,使他成为20世纪初叶我国文化艺术界不可或缺的重要人物。在本文中,将对李叔同的艺术歌曲进行分析,提炼出其作品中的审美内涵,希望能够为相关研究人员提供参考。

关键词:李叔同,中国音乐,近现代,艺术歌曲

李叔同艺术歌曲创作会分成三个阶段,一是在日本念书的阶段,二是在浙江省师范学校的教师阶段,三是在皈依佛门后的阶段。李叔同在歌曲创作时,其独特之处不仅仅是对于音乐旋律有着准确的把握,同时也能将现代性、民族性相互结合,在作词方面也有着得天独厚的功底,能够将中国诗词应用在歌曲当中,达到古为今用的效果。与此同时,他对于艺术存在特殊见解,他认为艺术作为情绪的表达、生活的体验,如果没有真实地感受,那么也无法创作出优秀的音乐作品。在他的作品中,基本不会选择一些复杂的旋律,因为李叔同认为简单的伴奏才能展现出个人的内心世界,到目前,李叔同所创作的艺术歌曲都是值得研究与品味的。

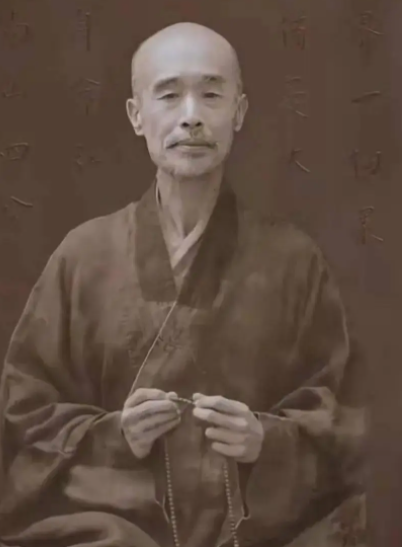

一、李叔同简介

(一)李叔同——现代艺术先驱者

李叔同作为近现代知名的教育学家、音乐家、书法家、画家,他是一个琴棋书画、诗词歌赋样样精通的艺术人才,他对艺术领域可谓是无一不精,所以也被称为我国近现代不可多得的艺术家。李叔同出生在江苏东海县的一个书香门第,自幼受到良好的家庭教育和文化熏陶。李叔同在学习音乐时有着极高的天赋,并且受到家庭氛围影响,从小就对于唱戏曲、听戏曲十分感兴趣。10岁时,他便开始学习诗词、绘画等艺术技能,显露出非凡的艺术天赋。到了成年以及结婚之后,他开始学习钢琴,为了取得更高的成就,他曾经还对手指做了手术,希望手指变得更加灵活。因此可知,李叔同在面对音乐时有着执着的态度,并不是三分钟热度。1902年,23岁的李叔同进入南京高等师范学校学习,在此期间开始创作诗歌和小说作品。1905年,他考取公费留学日本,在东京帝国大学攻读哲学系,在那里也结识了许多有影响力的文化人士。这段留学经历使他的视野更加开阔,也让他对中西方文化有了更深入地了解和思考。在日本期间,李叔同还掌握了西洋音乐,也创作了大量富有中国特色的音乐作品,比如著名的歌剧《蝴蝶君》。1909年,他回到中国后,积极参与新文化运动,随后创办了《东方杂志》,成为一代文化精英的重要代表。此后,他又先后担任中央大学、北京大学等著名高校的教授,在中国现代文化建设中发挥了重要作用。在音乐、油画、人体写生、话剧等方面,他都是国内第一个接触该内容或者将这些内容引入到国内的中国人[1]。沈心工曾经这样评价过李叔同“他是我国音乐节开幕的第一人”。我国所出版的第一本与音乐相关的杂志就是由李叔同所写,当中除了一些关于日本人的音乐作品之外,其余的内容,包括封面设计、栏目编写、绘画等,都是他一个人完成[2]。

(二)艺术歌曲与李叔同

20世纪是我国开始流行艺术歌曲的初步阶段,李叔同在该阶段就已经创作了多个优秀歌曲,并且他的作品直接影响到中国音乐的发展。从1905年五月份开始,李叔同就已经创作出具备代表性的作品,并且由上海的中新书局进行出版与发行,这本书的名字为《国学唱歌集》。该作品的出版使得更多人认识到李叔同是一个集多个才华为一体的人,他受到社会各界的高度关注。对于李叔同所创作的音乐作品进行分析,能够对日后发展音乐教育事业有着重要的推动作用。与我国许多音乐家相同的一点是,李叔同在写词过程中倾向于白话文格式,但是他的歌词形式却会突破传统,而是选择古代词牌长短句的方式,达到了古为今用的特点,将这些形式与音乐作品相互结合,为歌曲赋予更多特色。李叔同所创作的艺术作品具备鲜明风格,使得现代性与民族性更好地融合起来,整个歌曲具备特色与韵味,因此受到人们的喜欢[3]。

二、我国近现代艺术歌曲发展的情况分析

从20世纪20年代开始,我国便出现了艺术歌曲,“五四运动”的爆发,也使得西方独有的声乐体裁开始进入到国内,在这个特殊的时期,很多作曲家都会主动学习西方的音乐体裁,随后将西洋乐器与中国传统诗词进行融合,创作了具备我国特色的伴奏形式,同时利用西洋作曲方式,创新了原本的创作方式,使得复调、和声、多声部技法得到全面地发展,最终形成了许多具备中国特色的歌曲。在艺术创作过程中,中国的艺术歌曲不仅能够为国外艺术带来全新的血液,同时也能展现出我国民族独有的情感特征与民族语言,保证民族音乐与传统文化精髓充分地融合起来。到了60年代,对于我国而言作为一个特殊的时期,“左倾”思想严重,因为有着闭塞的外部环境,导致艺术歌曲进入到一个断层的阶段,直到80年代才有所缓解。而到了80年代以后,我国开始改革开放后,整个社会也进入到一个高速发展的阶段,音乐文化市场变得繁荣起来,同时很多跟群众特点相关的音乐活动变得十分活跃,从此我国进入到演唱与创作的繁荣时期。随着现代艺术歌曲不断地发展,我国所创作的诸多音乐作品存在艺术高压、题材广泛的情况,而歌词诗赋程度不断提高,对于创作技巧与艺术风格方面作出极大的调整,使得艺术歌曲也迎来发展的高峰期[4]。

三、我国近现代艺术歌曲所具备的特点分析

(一)结合了音乐与诗词

我国的近现代艺术歌曲一个重要的特点就是将音乐与诗词紧密结合在一起,这种结合方式,不仅体现在歌曲形式上,同时也体现在创作理念上。对于我国而言,许多优秀的艺术歌曲作者都是从事于诗歌创作的文人,他们能够深刻理解诗歌的语言魅力,因此在创作歌曲时,也会注重将诗词中的意境、情感和韵律完美融入音乐之中。比如李清照的词作就被当时的音乐家多次使用,随后融入歌曲当中,创作出了很多耐人寻味的艺术歌曲。这些作品往往能够将诗词的韵味和音乐的魅力完美结合,给人一种美妙的艺术体验。另一方面,音乐与诗词的结合,也能够为歌词的创作提供了更多的可能性。不同于早期阶段,作曲家们会选择简单的方式,利用音乐去衬托歌词,当前更多的艺术歌曲的作者将重点集中于如何通过音乐的形式、结构、旋律等元素来加深歌词的表现力。他们往往会根据音乐的特点来创作出更加丰富多样的歌词内容,最终使得整个作品达到了音乐与诗词的完美统一[5]。

(二)有着丰富的歌词内容

与通俗流行歌曲进行对比可以发现,近现代艺术歌曲的歌词内容通常更为丰富和深邃,这些歌词往往涉及人生、哲学、自然等深层次的主题,同时也表达了作者对于生活、社会的深层思考。比如鲁迅先生为音乐家谱曲的《沉思》一曲,该歌词当中运用了大量典雅的文学语言,表达了创作者对于人生的沉重与无奈。又或者徐志摩的词作所呈现的浪漫主义情怀,充满了他对于生活、爱情的细腻抒情。这些深层次的歌词内容不仅体现了作者的文学素养,同时也为歌曲增添了独特的艺术魅力。除此之外,一些歌词内容十分丰富,能够为演唱者提供了更大的发挥空间。相比于简单的流行歌曲,艺术歌曲的演唱需要歌手具备更加专业的歌唱技巧和诗意的表达能力,才能真正将歌词的内涵传达给听众,因此使得艺术歌曲在演唱时,格外的引人注目,而这也成了音乐艺术的一大亮点[6]。

(三)歌曲结构十分精致

近现代艺术歌曲的第三大特点就是歌曲结构的精致性,这种精致性往往会体现在下述几个层面:首先是音乐形式上的精致性。当前来看,许多艺术歌曲都采用了复杂的音乐形式,如ABA形式、主题变奏形式等,与简单的歌谣式结构进行对比可以发现,这些复杂的形式能够为歌曲增添了更多的变化和深度。同时艺术歌曲的和声、节奏、配器等音乐元素,也都经过创作者精心地设计,最终形成了充满特色的音乐语言。其次是结构对称性。许多艺术歌曲都注重在整体结构上体现一定的对称美,常见的方式包括前后段落的呼应、乐句的平行与对比等,这些设计手法与歌曲相互结合,使得整个歌曲具有严谨的逻辑性和完整性。最后,艺术歌曲在情感表达十分精巧。作者往往会根据歌词的内容和情感,精心地编排歌曲的旋律、和声进程等,这种编排方式使得整首作品能够细腻地勾勒出情感的起伏变化,最终给人们带来印象深刻的艺术体验。

四、从李叔同作品中看出近现代艺术歌曲的艺术审美分析

(一)自然美

我国近现代的艺术歌曲会运用自然之势,使得曲与词得以结合,两者相互结合能够影响到自身价值实现情况,所以对于艺术歌曲而言,将自然之态带到欣赏者的面前,不仅能够展现出创作者的音乐功底,同时也能满足聆听者对于美的追求。自然美往往展现出将自然之美朝着图像化方向转变,比如李叔同的《归燕》这首歌曲当中,他用生动细腻的自然描绘方式,充分展现了自然之美的独特魅力。无论是对季节交替、自然变化的刻画,还是对自然意象的语言塑造,都能体现出李叔同对于自然世界的深入观察与敏感把握。这种自然之美,不仅能够激发听者的审美共鸣,也引发了人们对自然世界的向往与眷恋。李叔同的《归燕》诗歌通过对自然景象的细腻描摹,展现出了优美的自然美。首先,李叔同巧妙运用自然意象,随后勾勒出一幅动人的春秋景致。“东风过寒食,秋来花事已烂珊”这一句将寒食节时节的清冷与初秋的凋零自然相融合,随后勾勒出一幅幅生动的季节交替画面。随后李叔同诗人又以“疏林寂寂变燕飞,低回软语语呢喃”的优美笔触,描绘出燕子在疏林中翩翩飞舞的迷人景象。这些丰富细腻的自然意象,为诗歌营造了一种清新脱俗、温婉动人的氛围。其次,李叔同对于自然事物的细微变化也进行十分精妙的刻画,比如“绿芜庭院罢歌弦,乌衣门巷捐秋扇”一句,通过“绿芜”“罢歌弦”“捐秋扇”等细节,生动且形象地描绘出秋日庭院的静谧景象,随后暗示着时光流逝的感怀之情。又如“树杪斜阳淡欲眠”这一句,巧妙地捕捉到了夕阳余晖在树梢上的缓缓隐没,营造出一种宁静安然的意境。这些微妙入微的自然变化描写,不仅丰富了诗歌当中的意境,也表达出李叔同内心的感受。最后李叔同在语言表达方面也在不断地彰显出自然之美,比如“低回软语语呢喃”一句,通过柔和动听的字句,恰如其分地再现了燕子动人的鸣叫声。又或者“天涯芳草离亭晚”一句,利用简洁而富有节奏感的字词,生动形象地勾勒出远处离亭的宁静景致,李叔同用这些精心雕琢的语言,使得歌曲当中的自然意象更加饱满生动,最终给人一种美的视听体验[7]。

(二)旋律美

音乐中的旋律会展现出四个特点,分别是起承转合结构性、对偶与排比、变奏以及循环,这些特点能够在生动的音乐旋律中展现出创作者的审美,随后在人的思维当中逐渐转变成一种经验。因为自然界当中的事物存在有序性,而人在社会实践中需要对这种有序性进行运用,以此会产生全新的体验。比如李叔同所创作的《春游》作为一首具备旋律美的歌曲,该歌曲描绘的是一幅生动的春日游园景象,通过精彩的意象和细腻入微的观察,生动地表达了李叔同对于春天的赞美之情。结合这首诗的内容特点,笔者将从旋律美的角度进行分析:首先,李叔同所使用的诗句当中韵律节奏十分的流畅与优美。全歌当中采用的是五言绝句的格式,每行七个字,其节奏感十分强烈,给人一种生动活泼之感。比如诗中“春风吹面薄如纱”“春人装束淡如画”等句子,整体节奏明快与轻盈,随后观众在聆听歌曲时有一种春天的柔和与明快之感。李叔同也在歌曲中刻意安排了一些的短句,如“游春人在画中行”“柳花委地芥花香”,营造出了一种轻快明艳的感觉,使得整首诗歌韵律丰富多变。其次,诗句的语音效果也别具特色。李叔同十分善于运用押韵、连声等技巧,增强了整首诗的旋律感。比如“纱”与“画”“香”与“阳”等字眼,构成了完美的韵脚。又比如“柳花委地芥花香”这一句,字音相连,营造出一种优美的蕴韵之感。此外,诗句中还广泛运用了叠词,如“春人”“春风”等,既增强了语言的绘声绘色,也使得整首歌曲给人一种朗朗上口的感觉。更值得一提的是,李叔同在语言调度方面也颇有章法,从最开始的“春风吹面”,逐渐地过渡到“莺啼陌上人归去”的宁静之境,就如同春日景色一般,由烟雨朦胧到明朗开阔的变化。在这一过程中,李叔同善用上升与下降的韵律变化,塑造出一种婉转深远的美感。譬如,由“芥花香”过渡到“送夕阳”,从生机勃勃到渐趋平静,最终构成了一个十分恰当的结构性韵律[8]。最后,这首歌曲当中也蕴含着丰富的情感韵味,李叔同所描绘的物态也好,抒发内心也罢,都会采用融情于景的方式,兼备婉丽与深沉的特点。比如“春人装束淡如画”一句,既传递了李叔同对于春天的柔美之感,又隐含了一种对人生短暂流逝的惆怅。而“花外疏钟送夕阳”这句,更是渲染出了一种静谧澄远的诗意。这些细腻入微的情感刻画,与生动流畅的语言韵律完美结合,共同营造出了诗中独特的旋律美。

(三)歌词美

1.意境美

声乐艺术最终目标就是传达感情,在感情方面音乐必须具备足够多的戏份,即使这样,想要表达的意思与诗词相比也要略显逊色。诗词是人们对于语言进行提炼而形成的话语,通过短短数语便可传达意思,将诗词与歌曲相结合,能够为歌曲带来不同的感觉。《送别》是李叔同最为流传的一首歌曲,从整体角度来看,整首歌曲通过一系列富有诗意的自然意象,描绘出一幅动人的送别场景。“长亭外,古道边,芳草碧连天”营造出了一种宁静而幽远的氛围;而“晚风拂柳,笛声残,夕阳山外山”则添加了几分伤感与凄凉。这些生动细腻的自然描写,不仅勾勒出了离别的外部环境,同时也能够展示出李叔同内心的悲伤与孤独。歌词中还有许多富有诗意的措辞,如“天之涯,地之角,知交半零落”“一壶浊酒尽余欢,今宵别梦寒”等,这些歌词当中利用具有哲学深度的表述,昭示了人生的无常与离别的常态。“知交半零落”透露出对于时光流逝、朋友离散的悲凉,“别梦寒”则是直白地表达出创作者对于离别时内心的失落与寒冷。这些富有诗意的语言,不仅营造出一种宁静悲伤的意境,也让作品蕴含了深厚的人生哲理。值得一提的是,歌词中还有一些直白的情感表达,如“问君此去几时来,来时莫徘徊”。利用直白的告白方式,彰显了李叔同对离别之人的不舍与依恋,相较于前述的哲学意蕴,这种情感抒发更加接地气,使得整首作品更加动人心弦。

2.音韵美

我国的艺术歌曲所选择的诗歌都十分重视其中的韵律美,随后形成了十分强烈的乐感,采用平声、仄声相互组合的方式,给人一种跌宕起伏之感。与前篇《送别》一样,《忆儿时》这首诗歌也展现出李叔同丰富的语言运用能力,他在音韵处理方面同样出色。从整体结构来看,这首歌曲采用了一种古典的五言绝句形式,每个句子由四个字或者五个字组成,前后两句形成押韵的感觉,随后构成了一个完整的韵律单元。利用严谨的结构形式,能够为全诗营造出了一种沉重庄重的韵律美感,同时也会给人一种古朴宁静的感受。在具体的音韵表现上,李叔同也展现了出色的功力,全诗共有多组押韵,分别是“流/托”“昨/捉”等,这些韵脚的选择既体现了作者对韵律的精熟掌握,也与诗歌内容产生了很好的呼应。比如“流-托”这个韵脚,流逝的时光与内心的寄托形成了呼应,蕴含了一种对儿时回忆的依恋;“昨-捉”这个韵脚又似乎将过去的游戏情景重现眼前,营造出一种亲切温馨的氛围。除了押韵,李叔同在歌曲中还巧妙运用了各种声韵结构,比如“春去秋来”的对仗以及“高枝啼鸟,小川游鱼”的拟声拟态等,这些修辞手法不仅丰富了诗歌的语言韵律,也让作品变得更加生动形象,反映出李叔同对于音乐的高度掌握。

结语

综上所述,无论是什么类型的歌曲,从选择曲子、编写曲子、选词再到作词,李叔同都能达到极致的效果。为了迎合当时的审美,他也尽可能将曲子与歌词更好地结合起来,并且做到凝练与深邃,充分地展示曲子当中韵味。不仅如此,李叔同在作词过程中也重视审美与情趣,他经常会使用寓情于景、借景抒情等方式,使得听众会不知不觉地被歌曲所吸引,随后达到身临其境的效果。比如上文中的《春游》《送别》等,他都主动沿袭国学,将古诗词与歌曲相互结合,使得歌曲具备中国独有的风味。李叔同传奇的一生,值得我们去研究与学习。

参考文献

[1]刘心纯,罗富臣.近现代社会文化背景下李叔同音乐教育思想探赜[J].艺术教育,2023,(10):47-52.

[2]李叔同.中国近现代艺术教育家艺术作品选·李叔同作品二[J].美育学刊,2021,12(02):2.

[3]高源.李叔同的音乐教育及音乐创作研究[D].西北民族大学,2019.

[4]王婷婷.中国近现代艺术歌曲的发展脉络及演唱风格展现[D].青岛大学,2018.

[5]郑琰.“狂来轻世界,醉里得真知”——论述李叔同对美术教育界贡献及启示[J].美术教育研究,2015,(03):68-69.

[6]陈辉.循先贤足迹探乐教真谛——评《先觉者的足迹——李叔同及其支系弟子音乐教育思想与实践研究》[J].名作欣赏,2014,(29):168-169.

[7]李一平.从李叔同角度看中国近现代艺术歌曲的发展趋势[J].文艺研究,2012,(03):161-163.

[8]周映辰.从李叔同看中国近现代艺术歌曲的美学经验[C]//北京大学,北京市教育委员会,韩国高等教育财团.北京论坛(2011)文明的和谐与共同繁荣——传统与现代、变革与转型:“艺术传统与文化创新”艺术分论坛论文及摘要集.北京大学艺术学院音乐系,2011:7.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/81618.html