摘要:“两个结合”视域背景下,作为中华优秀传统文化的重要组成部分,泰州学派思想资源具有丰富的内涵和独特的精神,与高校思想政治教育具有内在的一致性,从中发掘其育人价值并作多维思考,有助于高校更好地落实立德树人这一根本任务,加强对大学生的道德教育和生命教育,形塑大学生正确的三观;对之加以合适的转化应用,也有助于丰富高校思想政治教育的内容与形式,提升思想政治教育的整体实效。

关键词:泰州学派,思想政治教育,道德,价值

泰州学派又称“平民儒学派”或“民间儒学派”,是中国历史上一个具有平民色彩的儒家学派,也是明代中后期思想最为活跃的流派之一。创始人为泰州王艮,师承王阳明,其门下弟子精英辈出,主要代表有一传弟子王栋、徐樾,二传弟子赵贞吉、颜钧,三传弟子何心隐、罗汝芳,四传弟子周汝登、耿定理,五传弟子汤显祖、徐光启等[1],他们均展示出泰州学人独特的精神风貌和思想境界。当前党和国家高度重视思想政治教育工作,大力复兴中国传统文化,深入剖析泰州学派内蕴的理念与精神,并创造性地转化为思想政治教育价值,发挥泰州学派文化思想的化育功能,是一项十分必要且重要的研究工作。这既是推进高校立德树人根本任务的内在要求,也是促进高校思想政治教育发展的题中应有之义。

一、泰州学派的主要思想

泰州学派不仅有着丰富的个体道德修养思想,还从“王道”社会的政治理想出发,进行了广泛的讲学活动和社会实践。而贯穿其中的,则是该派高扬人的主体性、倡导人的自由平等解放的启蒙创新精神。

首先是对“仁”的追求。王艮继承发展了王阳明的心学思想,对“仁”极其重视,从根本上说就是一种明德修道的“仁学”。在他的诸多文章和学生的问答中,都能看到对“仁”的阐述,并揭示出“仁”在“内圣外王”、“修齐治平”中的重要作用。颜钧继承了王守仁和王艮的“人心为贵”的思想,认为仁即人心,也是“心之体”。但“人心盘欲,不仁已极”,故以急救人们心头炎火为己任[2]。通过正其心、归其仁,然后达致“从心率性”之道。何心隐认为人为天地心,而人心就是“仁”,并对“仁”的作用更是有了进一步的发展:“惟天惟地,而不有人,则不有天地矣。惟人而不有仁,则不有人也”[3]。人若没有“仁”这一灵魂,则不是真正意义上的人。由此“体仁”成为其讲学的核心要义。罗汝芳在孔子“仁者人也”和“亲亲为大”的基础上,提出了“生生无尽而为仁”之说[4]。他认为人自身蕴有天地之性的善端即“仁”,但需以“孝”“悌”“慈”为道德实践的基本原则,通过后天的修养将其生发扩充出来。王艮称孝悌是“人伦之大本”,罗汝芳既是对师学的继承,又是对“良知”理论的践行。

其次是注重社会实践。王艮在拜师阳明两年后即北上京师,大倡心学,欲将“千载绝学”广泛传播于天下;后回家乡泰州一带授徒讲学,由此创下著名的泰州学派。针对因土地兼并造成的人民生活困苦问题,王艮还对封建土地制度的改革做了一些设想,提出“均分土地”的方案,并进行了土地*革的试验。颜钧曾在家族中组织三都萃和会,宣讲儒学伦理要义,虽历时三月,但家乡竟已呈现唐虞三代之仁风。为进一步宣传泰州学派思想,他积极投身于各地讲会,不遗余力地开展讲学活动,向平民百姓宣传其主张。何心隐在家乡也创办了一个族会组织“聚和会”,与颜钧一样都突出了“和”的精神,同样致力于乡村的改良和治理,并取得了一定的社会效果。之后便开始四处流浪,其自称长达19年的后半生就是在讲学中度过的,也因此留下著名的《原学原讲》及其讲学精神。罗汝芳的父亲罗锦为阳明再传弟子,曾在家乡建“里仁会”,罗汝芳承父遗志,将“里仁会”改为“里仁乡约”,进一步推动家乡的讲学活动,大倡阳明、心斋之义旨。李贽对于社会公益事业亦是十分关心,在姚安任职太守期间,为传播进步思想和培养建设人才,他在姚安德平寺的禅堂内开办了“三台书院”,同事招收女弟子,并亲自登台讲学,还将“人民自治”的思想应用于政治的实践。

最后是勇于启蒙创新。泰州学派因其大胆的革新精神和启蒙价值,被誉为中国历史上“第一个真正意义上的启蒙学派”,和中国思想史上“批判精神最为强烈”的学派[5]。侯外庐先生即称泰州学派是中国封建专制社会后期的第一个启蒙学派[6],王艮则是“早期启蒙思潮的先驱者”,泰州学人均表现出强烈的启蒙创新精神。一方面,泰州学派极力高扬人的主体精神[7]。他们以“仁”为教育思想的宗旨,而“仁者人也”,就是“人学”,对人的主观能动性和自主性有较为深刻的阐发。王艮主张“大人造命”说,颜钧倡“御天造命”之精神,何心隐则提出“寡欲”“节欲”的思想。另一方面是启蒙创新精神的弘扬。明代以程朱理学为正统思想,然泰州学派不守陈规、不盲信盲从,强调“自主”和“自信”,突破了前人理论的藩篱[8]。王艮“讲说经书,多发明自得,不泥传统”,常以自己对实际问题的理解对民众进行说教,非常注重独立思考的治学精神。何心隐强调“自作主,而不凭人之议论,不凭人之求”,这种自主性正是启蒙思想的特质。

二、泰州学派内蕴的高校思想政治教育价值

泰州学派内蕴的主要思想和精神特质,与当前高校思想政治教育有着内在高度一致的契合性,也因此具有丰富的思想政治教育价值。

(一)有助于立德树人根本任务的实现

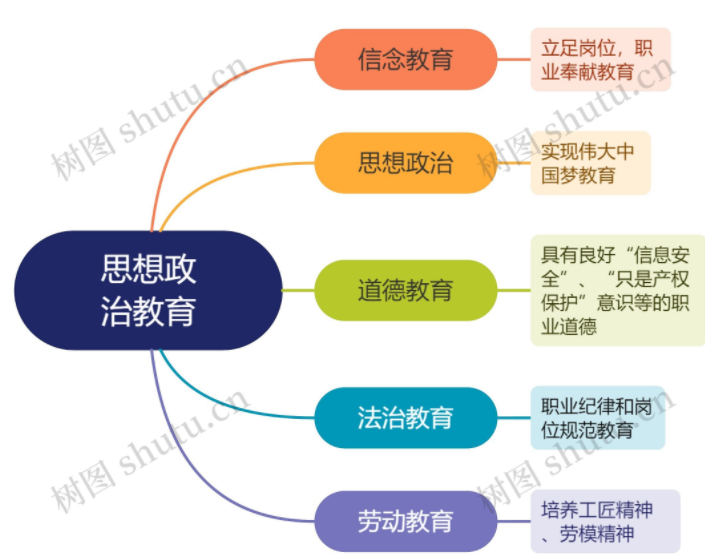

思想政治教育包括思想教育、政治教育和道德教育,其中道德教育是至关重要的一个方面。泰州学派最主要的实践活动就是讲学和参与社会治理,而讲学的核心就是求仁行仁的道德修养,就是培养“君子”和“圣人”。这正与思想政治教育立德树人的根本目的具有内在的高度契合性。但“立德”到底是立什么德?泰州学人给我们做了淋漓尽致的展示。在个人理想上,以君子人格和圣者贤人为旨归:王艮“出则必为帝者师,处则必为天下万世师”、颜钧倡“开心体仁”、何心隐大谈“率性之道”、罗汝芳教人“赤子之心即是良知”,李贽以“童心”为利器痛斥“假道学”、汤显祖提出“至情说”;在社会理想上,他们均终身致力于讲学传道,试图“以教救国”来建立一个美好的理想社会:王艮王襞父子坚持以“王道”为理想和以“为民立命”为志向,何心隐试图建立一个“无卜归仁”“老少安怀”的平等社会,颜钧则是向往建立一个“君臣仁义民安”的和平社会,李贽坚持“以人治人”的政治主张,继而让天下之民“各遂其生,各获其所愿”,实现真正的“人民自治”。高校思想政治教育要善用这些丰厚的价值资源,古为今用、推陈出新,以此作为滋养,加强大学生的道德修养,真正贯彻落实立德树人这一根本任务,并做到常抓不懈。

(二)有助于形塑大学生正确的三观

2014年5月4日,习*平在北京大学师生座谈会上的讲话说道:“要树立正确的世界观、人生观、价值观,掌握了这把总钥匙,再来看看社会万象、人生历程,一切是非、正误、主次,一切真假、善恶、美丑,自然就洞若观火、清澈明了,自然就能作出正确判断、作出正确选择。正所谓‘千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金’。”青少年是精神培育、道德养成的关键阶段,是世界观人生观价值观形成确立的关键时期,也是可塑性最大的时期。在这个特殊的“拔节孕穗期”,教师必须给予精心引导和栽培,帮助学生扣好人生的第一粒扣子,打下良好的思想道德基础。泰州学派倡导“万物一体”的天下观、明德行仁的人生观、关心民生的价值观以及追求自由平等博爱和社会公平正义等的思想,都彰显出中华优秀传统文化的精神内核与价值追求,也为今日大学生培养和树立正确的三观提供了正面的示范和参照。高校思想政治教育可以将其加以提炼和展示,对学生进行弘扬和教育,引导学生向先贤学习,“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。同时引导学生树立理想信念,争做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者和模范践行者,争做堪当民族复兴重任的时代新人,将小我融入祖国、社会、人民之大我,更好地实现人生价值、升华人生境界。

(三)有助于坚定大学生的文化自信

文化兴则国家兴,文化强则国家强。泰州学派是儒学流派中的重要一支,他们坚持文脉的传承与赓续,这种人文精神,虽跨越时空而仍富永恒魅力。大学生既是中华优秀传统文化的重要传承者和传递者,也是文化创新的重要力量,能够推动文化创新,进一步增强文化自信。但文化自信建立在文化自知的基础上,大学生首先要对中华优秀传统文化有清晰的认知和理解,正视其历史价值和人文价值,继而增进对中华优秀传统文化的认同。思想政治教育的根本目的是促进人的全面发展,应该坚持以文化人、立德树人的目标,将中华优秀传统文化中的人文精神和伦理精神全方位地渗透到各门各类课程之中。尤为关键的是,以思想政治教育为重要的载体和途径,发掘泰州学派这一历史文化资源的独特内涵与精神意蕴,激活深埋于大学生血脉之中的文化基因,继而激发大学生对传承、弘扬传统文化的积极性与主动性,对于建立大学生对中华优秀传统文化的信心、建立坚定的文化自信具有重要的作用。要通过多种形式让古籍里的文字动起来、思想活起来,更好地发挥优秀传统文化的凝聚和滋养的作用,并将其转化为建设社会主义现代化强国和实现中华民族伟大复兴的智慧和力量。当然,文化自信非一日之功,这是一项长期的建设工作,要在学习生活中加以充分地渗透和浸润,真正将文化融入大学生的思想和生活,才能久见实效。

三、泰州学派思想政治教育价值的转化应用

开掘泰州学派内蕴的思想政治教育价值固然重要,但更为重要的是对其加以创造性的转化应用,由此助力高校思想政治教育的内涵式发展、全面提升高校思想政治教育的质量和实效。

(一)修身立德,注重思想政治教育内涵式发展

国无德不兴,人无德不立。思想政治教育归根到底还是做人的工作,修身立德尤为重要,这与泰州学派坚持以人为本、明德修道的教育理念可谓是根本一致的。而思想政治理论课又是落实立德树人根本任务的关键课程,因此,必须首先高度重视思想政治理论课建设。一方面学校要加强党对思政课建设的领导,全面贯彻新时代党的教育方针;另一方面思政课是高校思政工作的主渠道,因此要用好课堂讲坛,用好校园阵地,既要精于“授业”“解惑”,更要以“传道”为责任和使命。其次,办好思想政治理论课关键在教师,因此教师也要注重自身素质的提高。作为新时代思政课教师,肩负立德树人、德育为先的责任,应弘扬教育家精神,通过修身立德提高自身素质。要做到以德立身、以德立学、以德施教,做到习*平总书记提出的“八个相统一”的要求,努力成为经师与人师相统一的“四有”好老师。最后,教师也要引导学生注重修身立德、加强道德修养。如泰州学人的坚守一样,他们大都致力于儒家人伦道德的普及和宣传,思政课教师也要不断推进学生的价值观塑造、能力锻造和人格养成,厚植学生爱国情怀,修养高尚道德情操,始终坚持以树人为核心、以立德为根本,做到育人和育才相统一。如此协同共进,合力推动思想政治教育内涵式发展。

(二)知行合一,推动思想政治教育社会生活化

思想政治教育的内容以理论学习为主,富含学理性,但却容易在教学过程中产生重理论轻实践的倾向。而泰州学派充分认识到道德实践过程中的知行脱节的问题,力求做到知行合一,形成日用笃行、躬身实践的特质,且有一套行之有效的经验做法,这恰恰可以转化为高校思想政治教育加强实践性的宝贵资源。马克*主义基本原理告诉我们,认识的最终目的是实践,认识是否具有真理性的唯一检验标准也是实践,因此面向现实生活的实践性成为思想政治教育的题中应有之义。泰州学人将儒家所提倡的“修齐治平”教化理论,从个体修身做起,“即事即学,即事即道”,“百姓日用即道”,甚至“捧茶童子却是道”,继而达到人人修身致天下安的目的,这些做法都是宝贵的经验。思想政治教育源于生活而又高于生活,说到底也应落实到现实社会生活中才能真正发挥教育该有的力量和作用。因此,推动高校思想政治教育社会化生活化,将思想政治教育融入校园、社会和家庭等日常生活中,便是至关重要的一环。在日常的家庭孝悌敬慈中、在学校的文明礼节中、在社会的实践参与中,不仅能够使大学生直观感受到思想政治教育的无处不在,也能够让他们自觉利用思想政治教育所学到的立场观点和方法分析解决问题,真正彰显思想政治教育的价值性与实效性。

(三)守正创新,提升思想政治教育整体实效

我们理应继承并创新我国历史中先贤圣哲的教育精神和智慧,泰州学派体仁明道的教育宗旨,有教无类的教育理念,因材施教的教育方法、启蒙创新的教育精神等,对于当前高校思想政治教育实现高质量发展都有着重要的启示借鉴意义。其中泰州学派重视乐学的精神尤为值得倡扬。儒家弟子们在艰苦的追求圣贤之道中品尝到另一种意义上的“乐”,即求道悟道得道的精神之乐、心灵之乐。因此乐学的精神成为后世学者们倡导的一种教育境界。王艮继承了王阳明“乐是心之本体”的思想,提出“悦”是人之本体,主张教育就是要发展学习者心之本体的自然之乐,由此启发学习者的积极性和主动性,进而取得教育应有的效果。并认为圣人之学即百姓日用之学,有“无边快乐”,还特意作了一首《乐学歌》来倡导乐学[9]。颜钧通过“放心”和“体仁”,而成“开心遂乐”的“大成仁道”;罗汝芳则称圣贤之道是一条“快活”之道。乐学既是一种学习的态度,更是一种难能可贵的教育精神。这启示我们高校思想政治教育要不断深化课堂的教学改革和创新,既要不断丰富内容,也要持续更新形式。高校思想政治教育作为一项重要的工作,应将思政课程同课程思政有机结合起来,共筑“大思政”育人格局,达到共同育人的良好实效。

综上,泰州学派思想资源丰厚,其精神内核、教育宗旨和伦理精神均与当前高校思想政治教育相契合,对于落实立德树人这一根本任务、形塑大学生正确的三观和提升大学生的文化自信都有着重要的启示和价值。为推进高校思想政治教育的创新和发展,仍需坚持以德为本,注重内涵式建构,同时加强社会实践,推动思想政治教育生活化,并积极探索多元形式与途径,实现全面提质增效和高质量发展。

参考文献:

[1]黄宗羲.明儒学案[M].中华书局,1986年.

[2]王宣民点校.颜钧集[M].中国社会科学出版社,1996年.

[3]容肇祖编.何心隐集[M].中华书局,1960年.

[4]方祖猷等编校.罗汝芳集[M].凤凰出版社,2007年.

[5]吴震.泰州学派研究[M].中国人民大学出版社,2009年.

[6]侯外庐.中国早期启蒙思想史[M].人民出版社,1980年.

[7]张树俊.泰州学派的创新精神[M].中国文联出版社,2001年.

[8]泰州学派启蒙思想研究[M].南京大学出版社,2011年.

[9]王艮.王心斋全集[M].江苏人民出版社,2001年.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/81462.html