琵琶及其相关艺术是中国音乐的重要组成部分。琵琶艺术在历史上的发展深受时代与社会的影响,其内容题材反映着时代的主题。当今,在各民族文化交流日益频繁的背景下,有不少以地方和少数民族风格为主题的琵琶作品问世。其中,由李昆丽创作的琵琶曲《香格里拉之梦》(以下称《香格里拉》)就是一首极具藏族风格的琵琶作品。该作品融入了多种藏族音乐元素,借助琵琶技法演绎出了藏族人们载歌载舞的场景。具体分析如下。

一、藏族音乐元素在作品中的运用

藏族是我国的少数民族之一,在中国境内主要分布于西藏、青海和四川西部、云南迪庆、甘肃甘南等地。不同藏区的音乐存在因地域性因素导致的差异,但它们也拥有相同的形态特征。这些特征反映了本民族固有的审美观念,展现了藏族音乐风格的精髓。《香格里拉》浓厚的民族风格中,既有云南地区藏族音乐的独特韵味,也体现着藏族音乐所共有的特点。其一表现在对藏族歌舞音乐结构的运用上;其二表现在对藏族音乐旋律的运用上,包括对歌曲旋律的引用和对藏族旋律特征的模仿;其三表现在对藏族音乐调式的运用上;其四表现在对藏族音乐歌曲节奏和舞蹈节奏的运用上。

(一)藏族歌舞音乐结构的运用

由于地理环境与生产方式等差异,历史上形成了多样的藏族群体歌舞形式。这些歌舞在音乐结构上有着共同的规律。《香格里拉》在结构上由引子、慢板歌曲和快板舞曲连接而成(见表1)。

1.以三分性为特征的平衡结构

藏族传统音乐结构整体上可概括为两种类型,其一是具有三分性的平衡结构。它由固定段落与变化段落构成,头尾采用固定段落或固定模式,中间穿插自由的变化段落。从音乐素材角度来看,可以分为两个主题,作品的(一)(三)两部分皆采用第一主题,形成头尾的呼应。作品段落(二)则采用第二主题。段落的划分以两个主题的对比因素为依据。这种形式与许多藏族歌舞结构相仿。

2.以二分性为特征的对比结构

另一种藏族传统音乐结构是具有二分性特征的对比结构,它有两种构成形式。一是固定段落和变化段落的对比,二是不同段落的速度和情绪对比。在《香格里拉》中,二分性的对比结构表现为后者。段落(一)(三)虽采用同一主题,但在速度与情绪上形成了鲜明对比。段落(一)速度为小行板,节奏流畅,旋律婉转。第5~16小节为主题一的第一乐思,第17~31小节为主题一的第二乐思。从第17小节开始,音乐情绪进一步发展,平稳中饱含着激情,为第32小节进入欢快的舞曲段作准备。段落(三)是舞曲的继续,速度为快板,旋律活泼欢快。在第95~137小节处,音乐情绪不断推进并达到高潮,节奏感极强。结束句旋律在主音延长,泛音清透并做渐慢处理,以达到音有尽而意无穷的意境。

(二)藏族音乐旋律的运用

以地方或少数民族为题材的音乐写作,其旋律的生动展现与风格的诠释,离不开作曲家的多方面构思。《香格里拉》的两个主题的旋律既有源于其他作品的内容,也有对藏族音乐旋律特点的凝练总结。

1.以藏族题材音乐为动机的旋律发展

从音乐材料上看,段落(一)(三)同属主题一,主题一包含两个乐思。第一乐思以藏族题材的音乐作品《次真拉姆》的旋律片段为动机展开。它由4个乐句组成,前2个乐句采用同头换尾的手法发展,第3乐句重复第1乐句,强调了音乐主题,第4乐句的旋律继续发展并过渡到第二乐思。

2.具有吟诵性的旋律表现

在藏族宗教诵经音乐和民间音乐中,吟诵性的旋律常常出现。其旋律进行中音程大多较窄,约为三或四度音程,且乐句句末有下降音调。作品主题一的两个乐思旋律在发展中,骨干音进行以三、四度音程为主,并多在句末往下三度进行,如G-E的进行、C-A的进行,具有强烈的藏族吟诵音乐风格。

3.华彩的装饰性旋律的应用

在藏族各种体裁的音乐作品中,装饰性旋律随处可见。这与其传统器乐之演奏、声乐演唱中的润腔以及特殊的演唱技巧如“昂叠”“喉颤音”“缜固”等相关。除了在旋律中大量使用倚音外,作品中还运用了推拉弦,以丰富乐音表现,力求更加写实地模拟藏族人们的演唱演奏效果。此外,出现在藏族山歌曲调中的旋律大幅度级进上行与下行、乐音自由延长等鲜明的特点在作品中也得到了充分体现。

(三)藏族音乐调式的运用

藏族的传统音乐,除了可以在一个调式中陈述乐思外,也可以运用调式交替与调性转换的手段来丰富音乐色彩。它有三种表现形式,其一是同时改变宫系统和调式,其二是同宫系统的调式交替,其三是同调式不同宫系统。第一种情况在藏族音乐中较少出现,而后两者往往是为了在五声性旋律中避开某些乐音,因此常常在西藏的歌舞音乐中使用。

《香格里拉》采用了向五度调性转调而不变调式的形式。引子与段落(一)为E羽调式。段落(二)进行中,从E羽调式转向五度关系的B羽调式。段落(三)音乐则是继续在B羽调式上发展。这种近关系的转调手段能够在丰富音乐色彩的同时,在音响上更加和谐统一。

(四)藏族音乐歌曲节奏和舞蹈节奏的运用

《香格里拉》中藏族节奏的运用,可以从整体与部分两个方面进行分析。从音乐结构的整体来看,两个主题具有慢歌段和快板舞曲段的速度对比,前文论述的二分性结构特征正是通过节奏因素而表现。从部分来看,作品吸收了藏族歌曲节奏与舞蹈音乐中的节奏。

1.对藏族音乐歌曲节奏的借鉴

《香格里拉》在节奏上借鉴了以藏族山歌、牧歌的散板节拍形式为代表的非均分律动节奏,其主要表现为小节的划分、节拍数量与速度无固定规律,在悠长旋律中也常常包含着许多灵活细碎的节奏型。引子的滑弦过后,音乐上行时渐快,随后停在主音上延长。音乐自由悠长,像是香格里拉的美景画卷随着音乐缓缓展开。同时,第二声部在两个乐音延长处分别穿插使用了前快后慢的音乐材料,既丰富了旋律,又丰富了音乐织体。这种通过声部配合在乐音延长时加入节奏多样的音乐材料的做法,在段落(一)(二)(三)中均有所体现。

2.对藏族舞蹈节奏的借鉴

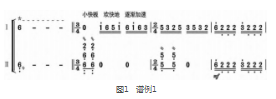

在藏族民间歌舞音乐中,多数有板的音乐在乐曲中保持某种节拍形式不变。但为了表现音乐的对比与变化,也会短暂地变化节拍。不同的节拍运用生动地表现了音乐的舞蹈化特征。这种节拍变化在不同段落间对比性更强,速度和节奏都会产生鲜明对比;而在段落内部的节拍变化,速度节奏往往保持不变。不同段落间的节拍变化对比见于段落(一)与(三)。段落(一)为4/4拍,段落(三)为2/4拍,虽然两个段落的音乐材料相同,但在节奏上形成了鲜明对比。短暂的节拍变化在作品中见于段落(二)的主题连接部分,在音乐过渡中转换节拍节奏。作品第31~33小节中,音乐从4/4拍转到3/4拍,再转到2/4拍(如图1),预示着音乐即将进入欢快的舞曲部分。

第44、45小节,节奏突然转为4/4拍后,在第46小节又回到2/4拍(如图2),表现了音乐情绪的进一步推进。

二、琵琶技法中的藏族音乐元素表现

《香格里拉》是一首琵琶二重奏作品,其浓厚的藏族音乐风格离不开谱面所呈现的音乐结构、旋律、调式与节拍节奏等音乐要素。不容忽视的是,琵琶技法作为作品的重要部分,也深刻影响着音乐的民族性表达。作品运用各类琵琶技法来丰富音色,如左手的泛音、打、带、推、拉,右手的遮、分、滚奏、剔等技法在作品中被大量运用。这些特色技法大多是对藏族传统乐器的音色模拟,主要表现为装饰性的音效,这些音效既有藏歌润腔的韵味,也有着藏舞“颤”的律动感觉,极具表现力。

(一)模拟扎木聂音色的技法

扎木聂,意为“声音悦耳的琴”,也称六弦琴,是藏族最具代表性的乐器之一,发源于西藏阿里地区,流传于寺庙、民间。藏族人民常在过年过节、朋友聚会或围着篝火唱歌时演奏扎木聂,它是藏族民间歌舞中不可或缺的伴奏乐器之一。其演奏节奏以活泼欢快为主,是藏族人民表达喜悦心情、丰富文化生活的重要手段。扎木聂由手板、琴头和两个共鸣箱组成,共有六根弦,每两根弦为一个音,这使得扎木聂的音色更为饱满。在《香格里拉》中,作曲家运用了多种技法来模仿扎木聂的独特音色。

首先是双弹。双弹技法是琵琶演奏中最常见的技法之一,即右手食指同时弹两根弦,用以丰富音响。前面提到,扎木聂为六弦琴,每两根弦为一个音,该特点可在演奏时使音色不会过于单薄。双弹技法在《香格里拉》中得到了广泛运用,且多出现在强拍上,两根弦同时振动,使音色变得更加厚重。此外,作曲家还在作品中运用了如滚奏、用三指轮、遮分与带音相结合的指法来模仿扎木聂的演奏。扎木聂特殊的形制使其每拨一下弦便能出双音,故其演奏的音乐旋律往往乐音较为密集。段落(二)(三)是快板的舞曲段落,从段落(二)的后半段开始,作曲家用遮分接带音的指法与前八后十六的节奏型相配合,乐音紧凑密集;段落(三)开头仍是快速的前八后十六节奏型,与前段自然衔接,但右手用“挑”“弹”“剔”顺序的三指轮相配合,以丰富音色,与前段形成鲜明对比,构思巧妙且生动自然。

琵琶与扎木聂同为弹拨乐器,形制和指法都存在相通之处,因此琵琶拨弦的音色天然地与扎木聂有相似之处,这也是《香格里拉》能生动地模仿藏族乐器的重要原因之一。

(二)模拟藏鼓音色的技法

受藏区宗教法会和祭祀活动影响,藏鼓作为藏族重要的打击乐器,广泛存在于藏族人民的日常生活中,展现着藏族人民的审美理念。

在作品《香格里拉》中,第二声部兼具伴奏声部的功能。除了与第一声部在旋律上相互应和外,它还在第一声部的长拍或延长音上,通过有力的“弹”或“扫弦”来模拟拍鼓的感觉。如在引子的后两小节中,第二声部在四弦上弹奏,音色明亮清晰,为曲子入板定下了节奏;随后,沉稳有力的鼓点结束,主旋律随之展开,音乐极富画面感。

作品中的琵琶技法不仅模仿了乐器的音色,还模仿了藏族舞蹈中踏地的声音。藏族歌舞极其重视舞蹈的韵律。其中,“顿挫”是藏族舞蹈韵律的重要表现之一。以藏族囊玛为例,在进行囊玛表演时,表演者会配以简单的舞蹈动作,踏点起舞,有时还在舞者的脚下垫一块木板,以踏出明快的声响。

扫弦也是琵琶演奏中的惯用技法,用以渲染热烈、沸腾的音乐情绪。《香格里拉》从主题二开始,音乐进入欢快舞曲段落。该段旋律进行中,大量运用了扫弦技法来强调重拍,增强节奏感,模拟舞者踩踏时发出的或清脆或明快的声音,用以表现藏族人们积极愉快的精神面貌。

《香格里拉》具有浓厚的地方特色。作品描绘了滇西北的高原山路和美丽的湖泊山川,展现了藏族同胞的笑颜。该作品对藏族音乐元素的提炼和写作,是以少数民族为题材的器乐作品创作的重要实践,不仅为后世相关作品的创作提供了借鉴,还在推动不同民族音乐文化交流中发挥着积极作用。

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/81359.html