摘要:琵琶曲《兵马俑遐想》是一首运用不同节奏型,旋律多级进上行或下行的乐曲。本文从曲式特点、乐曲风格、演奏特点、创作特点四部分分析乐曲,了解作曲家的创作风格,创作目的,以全面的角度分析乐谱,帮助演奏者更好地了解作曲家、理解作品内容,从而更好地演奏乐曲。

关键词:费承铿,《兵马俑遐想》,乐曲风格,创作目的

琵琶曲《兵马俑遐想》是音乐教育家费承铿先生创作的琵琶独奏曲。本曲最初创作于1996年2月,完成定稿于2000年3月。由于本曲未出版,因此不为大众所知。笔者从曲式分析、乐曲风格分析、演奏分析以及创作分析四部分,由表及里地分析乐曲,希望读者不仅可以了解这首乐曲的演奏特点,帮助演奏者更好地表现乐曲,也可以了解到费承铿先生的音乐教育思想,为琵琶音乐教育添砖加瓦。

一、曲式分析

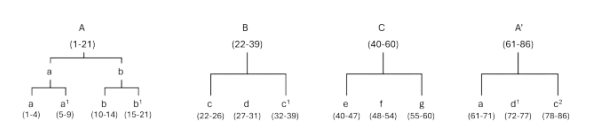

全曲共分四段,前三段落主题动机独立完整,最后一段在前两个段落的主题动机中反复变化发展。分析示意图如下:

第一段(1-21小节)4/4拍、速度64,分a、b两个乐段。1-9小节为a乐段,分a(1-4小节)、a1(5-9小节)两个小乐句。a乐句4小节节奏规整旋律级进上行,a1乐句5小节为a乐句对比乐句,其中,5、9小节与a乐句1、2小节节奏相同,6-8小节为扩展乐句。a1乐句5小节同样节奏规整,旋律却级进下行,与a乐句形成对比。10-21小节为b乐段,分b(10-14小节)、b1(15-21小节)两个乐句。b乐句中10小节八分装饰音与八分休止符交替,11小节节奏与a乐句第1小节节奏一致,12、13小节与a1乐句中6-8小节节奏一致。乐句在a乐句的旋律片段上进行扩展。b1乐句中15、16小节与b乐句10、11小节节奏一致。17、18小节节奏与16小节相同,旋律继续级进下行,19小节2个二分音符的长音,20、21小节为带十六分音符三连音装饰音的四分音符和二分音符。b1乐句旋律级进下行,与b乐句是开头节奏相同,旋律不同的对比乐句。整个段落在相同的节奏模式中变化发展。

第二段(22-39小节)4/4拍,速度46,分c、d、c1三个乐句。c乐句(22-26小节),22小节前两拍八分均分,中音xi、低音xi八度向下大跳,后两拍十六分均分,升la、xi的小二度重复。23小节前两拍亦是xi的八分均分大跳,后两拍为e小调主和弦根音mi、三音sol的分解和弦。24小节主旋律与22小节一样,而前两拍节奏变为前八后十六超八度大跳。25小节与23小节主旋律一致,26小节同样以xi为主音,在十六分均分基础上增加三十二分音符的节奏,因此c乐句是以xi为主音,将五个小节分为2+3的律动。d乐句(29-31小节),27、28小节节奏相同,有两个八度同音大跳的八分均分、三十二分附点、十六分均分的节奏。29小节的节奏为27小节第2、4拍的运用。30小节是节奏相同的级进下行。31小节是以同音xi为主音,十六分音符与三十二分音符节奏变化的旋律。d乐句5小节可看作节奏规整变化,旋律级进下行乐句。c1乐句(32-39小节)32、34小节是c乐句22小节的完全重复。33、35小节级进上行。36、37小节与32、33小节的前两拍相同。38、39小节前两拍旋律与35小节后两拍重复,之后3拍是相同旋律、节奏的片段。c1乐句8小节为c乐句的平行乐句。整个乐段是主题动机片段的重复扩展。

第三段(40-60小节)4/4拍,速度72,分e、f、g三个乐句。e乐句(40-47小节)前六小节为带装饰音的四分音符,后两小节为十六分均分节奏。f乐句(48-54小节)以前十六后八的节奏开始级进上行,旋律高八度、低八度交替并加入装饰音使旋律发展变化。后用三十二分音符的节奏为主级进下行,表达出战斗时激烈的场景。g乐句(50-60小节)以八分均分节奏为主旋律上行,用轮指表达旋律的流畅,后用两小节八度下行全音符结束第三乐段旋律。

第四段(61-86小节)4/4拍,速度64,可分a、d1、c3三个乐句。a乐句(61-71小节)前六小节以两小节为一个乐思反复扩展,节奏以长音与大附点为主。主题乐思与第一段a乐句节奏一致,使旋律舒展,同第三段落形成鲜明对比。d1乐句(72-77小节)、c3乐句(78-86小节)从标识中不难看出两乐句为第二乐段的重复变化,只是表达的音乐情绪不同。

通过对整首乐曲的分析,我们不难看出乐曲结构明显,段落清晰,节奏规整多重复,旋律以级进上行和级进下行为主。不同于其他琵琶乐曲具有丰富的旋律线条,这是一首别具一格的琵琶曲。那这首乐曲的风格属于哪种类型,笔者会根据不同的划分标准进行分析。

二、乐曲风格分析

琵琶曲目众多,不同类型的乐曲又有不同的演奏特点。了解乐曲的风格特点是学习一首乐曲必不可少的一步。琵琶曲风格分类划分标准不同,笔者从传统曲与现代曲、文武曲和地方曲三大类分析这首乐曲。

传统曲与现代曲,顾名思义是以乐曲的创作时间划分。《兵马俑遐想》定稿于2000年,因此可以将乐曲归为现代曲。文武曲之分是以旋律特点而划分,文曲以左手推拉吟揉等技法演奏优美细腻的旋律,表达人物内心思想感情或描述风景,代表曲目有《昭君出塞》《夕阳箫鼓》等。武曲以右手扫拂,左手拉弦、绞弦等技巧演奏气势宏大的场面,代表曲目《十面埋伏》及现代武曲《狼*山五壮士》等。《兵马俑遐想》并没有过多优美细腻的旋律,是以叙事场景为主右手扫拂,左手拉弦、绞弦技法表达兵马俑规模宏大气势磅礴以及紧张战争场面的乐曲,因此更偏向于武曲风格。地方曲则是以各地方旋律特点为主创作的乐曲。如:以河南板头曲特点创作的《高山流水》,以四川民歌《采花》为主题的《赶花会》。笔者认为兵马俑属于陕西地区的文物,而本曲旋律中以升fa、xi为主。秦腔音乐特色鲜明,风格朴实豪放,情绪强烈,以情动人。调式有欢音(又称“花音”“硬音”)和“苦音”(又称“哭音”“软音”)两种。欢音调式比较明朗、昂扬,善于表现喜悦、清新的感情;苦音调式比较深沉、柔和,善于表现细致、内在的感情。欢音的特点:在五声调式中增加fa、xi,而fa比原位略高,记谱以升fa表述,其旋律明朗坚定。在本乐曲中,调式为G大调,即:升fa。乐曲的每段结尾音都在xi上,且旋律以史诗般的气势展开,战士们整齐行军和紧张战斗的场面。从音色特点和旋律风格上来说都是符合欢音的特点。因此本曲从地域分类来说属于陕西地方音乐风格。

乐曲风格的分析有助于弹奏者了解乐曲表达的内容,旋律演奏的基本特点,从而在演奏时符合准确的情绪情境,为二度创作提供理论基础,赋予曲谱新的生命。

三、演奏分析

右手技法:全曲出现的技法有弹挑、扫弦、滚奏、轮指。

左手技法:全曲出现的技法有拉弦、绞弦、滑音。

左右手都是为常用技法与全曲节奏、旋律创作相结合演奏出风格迥异的乐曲。笔者根据演奏乐谱总结出以下演奏心得:

第一段的两个小乐段节奏以长音、大附点、八分音符为主但情绪表达有所不同,前9小节力度强劲,速度缓慢,营造出恢宏的气势,仿佛在历史的长河中慢慢展示出整齐肃穆的兵马俑战士。在弹奏这9小节时气息需平稳将旋律娓娓道来。乐曲中八分同音装饰音弹奏不可过快,用弹和长轮演奏时指尖触弦要深,弹奏速度稍慢接慢速长轮、慢速弹挑。左手摁音可揉弦,在长音后慢揉弦,使旋律更有线条感。

后12小节在之前节奏型基础上,增加带装饰音的八分音符和八分休止符,这一段增加的节奏型在弹奏时使旋律变得轻快,中弱的力度。这一小乐段与第一乐段相似,但表达的情绪是神秘地朦胧的,仿佛为雄壮的兵马俑披上一层神秘的面纱。因此运用中弱的力度去弹奏,带装饰音的十六分音符弹奏时右手触弦要浅,有一定爆发力,弹挑时食指与大指动作幅度变小,手指带动手腕,也要注意休止符节奏是否准确。左手的力度控制要轻,减少揉弦的次数,结尾强收为第二段的演奏做铺垫。

第二乐段的三个乐句节奏有规律地变化,情绪层层递进,越来越激烈。第一句速度较慢,节奏以八度大跳、十六分均分小二度重复为主,表达出兵马俑整齐庄重地前行。右手扫弦可用横扫,即:手指带动手腕、小臂、大臂发力(浦东派演奏风格)使扫弦更具气势。弹挑力度加大,左手大跳摁音准确节奏平稳,需要多加练。十六分音符的弹奏离品不离弦,使其有断奏音响效果。

第二乐句整体节奏紧凑,三十二分音符的不同节奏型和十六分均分节奏,这些节奏型的变化使旋律情绪更紧张,仿佛列队的战士虽前行艰难但内心无比坚定。弹奏时右手可靠近扶手的位置,使音色干脆短促,整体力度由弱到强,声音由小到大。左手拉弦力度、速度均匀。绞弦时左手提前准备,防止节奏不稳。最后一小节同音节奏变化,力度由强减弱。第三乐句的旋律和节奏与第一乐句相似,因此在演奏时可用相同的方式,仿佛战士们渡过难关继续前进。

第三乐段为全曲高潮部分,第一句同音三十二分装饰音、四分休止符到不加休止符的同音装饰音再到十六分均分节奏,旋律三度重复后级进上行再同音重复。从音效上表达了战士们察觉前方有埋伏,小心谨慎的情境。在弹奏时力度由弱渐强,同音装饰音弹挑要干净利落,手指主动。

第二句节奏由前十六后八到三十二分音符,表达出与伏兵相遇,激烈战斗的情境。这一句弹奏右手可靠近复手位置,指尖触弦位置变浅,使声音尖锐。需要注意这一句演奏时节奏的稳定,摁音的准确。第三句四分均分级进上行加长音结束,右手滚奏均匀,力度越来越强。左手适当增加揉弦,使旋律线条更加流畅。以表达战斗胜利的场景。最后的两个长音xi,在演奏时左手滑音和绞弦,右手加快速扫拂,急停捂弦,使旋律激烈且有强烈对比。整个乐段节奏变化使音乐在听觉上由慢到快再到慢,力度变化由弱到强到很强的递进,贴合了作者的创作意图,描述了一场战斗的全部过程。

第四乐段是运用全曲每一段的主题动机,第一句是第一段的节奏型,但更为抒情,因此以轮指弹奏长音,右手弹奏位置靠近品的下方,指甲触弦角度要深,发出的声音柔和绵长。第二句是第二段的节奏型,右手扫弦力度由强到中弱到很弱,左手拉弦可放慢速度,表达出军队修整完毕继续前进,渐行渐远的画面。

乐曲右手技法运用简单,重复性高,左手大跳、级进、拉弦,配合节奏规律性强的旋律,让笔者认为在弹奏乐曲是要加强节拍器的使用稳定节奏。传统的琵琶乐曲或旋律性强,如:文曲《春江花月夜》等,又或运用丰富的左右手技法展示琵琶丰富的音色,如:武曲《十面埋伏》。这些乐曲在音乐表达上更突出情绪的展现,又有中国民族音乐中特有的散板段落,因此在演奏时一直都存在节奏不稳定的弊端,而这首乐曲通过节奏变化改变旋律速度,使练习者可以规避因情感表达而产生的速度变化,因此为演奏者提供了新的练习素材。

同样值得一提的是,作为以陕西地方音乐风格为主题的乐曲,在演奏时如何将“欢音”的音乐特点融入演奏中是我们需要思考的问题。笔者认为在尊重作曲家原本的音乐创作风格前提下,在第一段如史诗的旋律中,升fa的弹奏可以用吟揉的方式去弹奏,增加旋律的韵味。同音装饰音后的小二度在演奏时可加入上滑音和下滑音的技巧。注意在滑音时不可过快,要将旋律中的激越、明朗的感觉体现出来。如果将散板的特点融入,在遇到需要强调的音时可稍作延长。在偏抒情的第四乐段旋律中将fa、xi左手慢拉弦,进行偏音的处理。在乐曲的第二段中出现的大跨度跳进,秦腔中的大跨度演唱是运用真假声交替完成,在乐器演奏时可采用强弱的对比处理。根据乐曲风格特点进行二度创作,使音乐更富有生机。

四、创作分析

作者创作《兵马俑遐想》与常见琵琶曲风格不同。琵琶乐曲旋律性强,技法丰富,而本曲作者更倾向于用简单的旋律线条和丰富的节奏型变化体现音乐的叙事性。这就需要深入了解费承铿先生的音乐教育经历后再来思考这首乐曲的创作目的。费先生是一名音乐教育家,先后在师范院校和中小学校教学,从1983年起参与编写中小学音乐教材。主要的音乐作品有《趣味钢琴曲40首》《动物钢琴曲集》等。从这些创作乐曲中不难听出,费先生的作品篇幅较短,每一个乐曲运用1-2种乐思弹奏符合乐曲主题的旋律。以钢琴曲《懒惰的小熊》为例,旋律中运用同音重复、模进等手法、诙谐的旋律表现小熊慵懒又憨态可掬的形象特点。本首乐曲运用固定的节奏模式、节奏有规律的变化重复表现音乐主题的创作风格一致。

本乐曲名为《兵马俑遐想》,与刘德海先生创作的《秦俑》主题相同。《秦俑》是作曲家人生篇中的一首作品,他运用创新的技法展示了琵琶更为丰富的音色效果,表现出兵马俑威武森严的武者气魄。描述战争场面时拉弦、绞弦从音色效果上展示了金戈铁马的场面。整首乐曲以意境的描述为主给听众和表演者留下了更多想象的空间。《兵马俑遐想》则是运用节奏的变化、二度的级进表现战斗的过程。全曲更注重乐曲主题形象的描述,故事性更强。同一主题但音乐表述却截然不同,这与作曲家的创作经历、创作目的息息相关。

吴跃华先生①在文章中提到:“费先生创作这些曲子都是为了教育教学,并非为了纯粹创作,费先生的音乐创作都是为了教学目的服务。”这一观点在本曲中得到了充分地验证。从创作经历来看,费先生以中小学音乐基础教育为主要研究方向,因此在创作中更注重音乐的模仿性,使音乐生动形象,更贴近于人们的生活。从创作目的来看,首先笔者认为费先生将琵琶当做音乐教具,替换钢琴,让更多的学生去了解琵琶的音色,琵琶的技法。其次费先生也用自己的音乐风格创作出一首适用性很强的乐曲,帮助学琵琶的演奏者解决一些实质性的问题。通过了解费先生的创作目的,不禁让我想到了刘天华先生所创作的《虚籁》,这是刘天华先生创作于1929年的琵琶曲。虚是空虚的意思;籁是古代的一种箫,后泛指声音。把这两个字结合起来就是没有声音。因此乐曲的基调静谧飘逸又不失波澜起伏,体现了刘天华先生设想振兴国乐的种种方法时冲破阻力,继续奋斗的各种思维情绪。这首乐曲拥有很深的民族音乐特征,乐曲中借鉴了北京当时流行的大鼓,三弦拉戏等民间音乐元素更具有浓郁的地方音乐特征,同时也借鉴了很多西方的作曲技法,比如他借鉴了西方音乐的三段式结构,又在此基础上增加引子部分,引子是极慢的慢板有散板的意味,但又不是散板。主体部分变化丰富,用了加花变奏、模进,反复展开,扩充等手法将乐思不断丰富,同时又出现了大量的西方音乐术语,为学生深入了解传统音乐不容忽视的重要地位从技法上这首乐曲。在演奏上,既借鉴了古琴的棹与注,同时大量运用了琵琶的传统技法:左手的拢、捻、打、带、吟、泛音等演奏技法进行创作。乐曲中力度对比,旋律线条中点与线的对比,还有节奏的张力对比都为学生融会琵琶技法有很大的帮助。对比于刘天华先生的创作目的,我们可以分析一下费先生的这首乐曲又带来了哪些不同的音乐特点。

笔者认为本曲的演奏可以帮助学生了解乐谱中的表情术语,如:largo等速度记号,mp、p等力度记号以及高八度记号。也帮助学生提高同音音高音色处理的问题,大跳的准确性。最重要的是对节奏的运用,正如笔者在第二部分演奏分析中提到,节奏的运用,速度的稳定一直是较难攻克的问题,对于这个问题刘德海先生在《每日必弹》第四条节奏练习中记录了常用节奏型的练习,但没有创作相对应的旋律练习。六级以下乐曲的演奏多以技巧练习、速度练习为主并不会特意解决节奏与律动的关系。而《兵马俑遐想》这首乐曲将不常用的各种节奏型以旋律的方式展示给大家,帮助学生们巩固节奏和了解音乐的律动。根据《中国音乐学院社会艺术水平考级琵琶通用教材》编写的难度来看,乐曲适合四、五级的琴童学习演奏。感谢费先生创作的琵琶曲,为琵琶学习者提供了风格迥异的乐曲和练习手法,丰富琴童们的音乐视野。也希望更多的音乐家、作曲家可以从不同的创作角度出发写出多样的琵琶乐曲,使民族乐器更具特色。

最后特别鸣谢吴跃华教授提供乐谱,使笔者有机会了解到费先生的音乐作品。

注释:

①吴跃华.费承铿“趣味性教学风格”——家教中学生们的会议并欣赏《猫》。

参考文献

[1]费承铿:《兵马俑遐想》曲谱.

[2]费承铿.趣味钢琴曲40首[M].人民教育出版社,1990.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/80865.html