摘要:笔者以古筝重奏《沙漠玫瑰》为例,对乐曲风格、演奏技法和曲目的整体结构布局进行简要分析,并且通过对作品的实际演奏经验来讨论《沙漠玫瑰》作品中思维方式和乐曲的演奏方法。

关键词:古筝重奏,作品分析,《沙漠玫瑰》

一、古筝重奏的发展

(一)古筝的发展

古筝,被誉为东方的琴瑟,是中国传统弦乐器中的佼佼者。悠久的历史与优雅的音色使得古筝在中国乃至世界音乐舞台上独树一帜。古筝的历史可以追溯至战国时期,最初被称为筑,后随着时间的推移和音乐的发展,逐步演变成今日所见的形制和风格。它不仅仅在独奏中展现了其独特的魅力,古筝重奏的出现,更是让这个传统乐器的表现力和魅力达到了一个新的高度。建国后,古筝迎来了发展的新时期,大量作品涌现。然而由于流派较多,创作出的作品又多具有浓厚的地方特色,演奏技法过于传统,使得古筝曲目在演奏时受到很大的局限性。

随着音乐艺术的发展,很多传统乐器在传统的基础上,追求创新,探索新的演奏形式,同时也创作了大量的现代音乐。在如今的乐曲中,合奏、重奏及协奏作品较独奏作品从听觉上更能加强情感表达,在视觉上更具有观赏性,这种演出形式深受群众喜爱,因此,各地区、各高校都在组建乐队及乐团,这些团体为人们提供精神欢愉的同时,也为文化交流提供了平台。古筝作为传统乐器中为数不多的复调乐器,具有更大的发展空间。

进入现代社会,古筝经历了多次改革和创新,音域和表现力得以大幅提升。从早期的十三弦到今天常见的二十一弦,甚至二十五弦以上的各种型号,古筝在制作工艺和演奏技术上都有了飞速的发展。20世纪八90年代,音乐家们开始尝试以古筝进行合奏,由此开启了古筝重奏的新篇章,它不仅拓宽了古筝的音乐表现领域,同时也促进了古筝音乐文化的传播。

(二)古筝重奏的发展近况

古筝重奏的发展,可以说是传统与创新的完美结合。这种形式的演奏旨在充分展现古筝音乐的和谐与丰富性,也给观众带来了全新的听觉体验。重奏的形式多样,既有传统的宫廷音乐风格,也有融入现代元素的创新作品。在众多重奏作品中,《沙漠玫瑰》《翡翠》等深受欢迎,它们展示了古筝音色的独特魅力和演奏者高超的技艺。随着音乐教育的普及和古筝艺术的推广,古筝重奏在国内外各大音乐节上常常成为亮点,古筝演奏家们在国际舞台上的精彩演出也越来越受到重视。从国家大剧院到世界名校的音乐厅,古筝重奏的身影无处不在,它的旋律跨越国界,传递着中华民族的文化精髓。

同样,古筝重奏的发展也带来了一些挑战,如何在保持传统特色的同时进行创新,如何处理好个体与整体的关系,以及如何提高音乐作品的艺术性与专业性等。对于从事古筝教学与演奏的艺术家们而言,这些问题都需要深入思考和研究。

古筝的演奏技法,在继承了传统的技法之外,又吸收其他乐器的演奏技法和演奏形式,如琵琶中的挑、剔、轮指、扫弦、拍板等;快速指序的运用拓展了演奏难度,通过左手的按弦,可以在传统五声音阶的古筝上演奏六声、七声音阶。同时,左手演奏技法的使用,使得古筝成为真正意义上的复调乐器。在乐曲上,除了各流派的传统曲目之外,又大量改编其他乐器的名曲,如笛子曲《春到湘江》,京胡曲《夜深沉》,琵琶曲《彝族舞曲》;这类作品的改编,不仅使得这些名曲得到更广泛的传播,也使得作曲家们关注到古筝演奏新的可能性。随后出现的大量现代古筝曲目不仅仅是依靠传统五声音阶为基础而创作的中国风,更多采用十二平均律或无调性创作,演奏技法更加复杂多变,音乐表现力更强。

近代以来,古筝的演奏技法已经得到很大的发展,尤其是左右手的同时演奏更突显了复调乐器音乐对音乐张力的完整性上的展现,其优势是其他乐器所不具备的,然而古筝在重奏、合奏上的发展却不是一帆风顺的。古筝早期的重奏作曲,内容较为单一,各声部旋律基本一致或将乐曲的和声声部进行拆分形成新的声部进行演奏,在合奏曲的演奏中,内容基本也是以弹奏框架和弦,并无过多创新。为了解决古筝演奏十二音困难的问题,筝界人士纷纷参与,对古筝改革进行各种尝试,除演奏技法上的改变之外,又在古筝形制上进行过改革,出现过蝶式筝、十二平均律转调筝等;还有从琴弦上入手,制作出专门用来演奏七声旋律的七声琴弦。自古筝从单一的五声调式中进行拓展之后,古筝的重奏作品也有了新的演奏形式,各声部古筝定弦不同,节奏不同,每个声部既是旋律,又互为和声,使得古筝的重奏音乐更具有表现力。

总的来说,古筝及其重奏在当代社会经历了蓬勃的发展,受到了国内外乐迷的广泛喜爱。作为传统文化的载体,古筝不仅仅是一件乐器,更是中国音乐文化瑰宝的代表。未来,随着更多音乐人的投入和创新,古筝重奏的艺术形式定会呈现更多可能,焕发出更为夺目的光芒。

二、古筝重奏曲《沙漠玫瑰》作品介绍与曲式分析

(一)《沙漠玫瑰》作品介绍

该曲是由王丹红女士为“2013亚洲优秀古筝乐团展演”闭幕式而创作的委约作品。此曲具有浓郁的西域风格,根据新疆的热瓦普为音响素材,描绘出一片茫茫沙漠,连绵不断的景象,仿佛将人们置身于往来丝绸之路上的一支驼队中,感受着大漠孤烟,长河落日之境;配上邦戈鼓、铃鼓的打击乐器,又让乐曲富有动感,是一首非常欢乐的重奏曲目。原作为四声部重奏,但由于调式转换、定弦、演奏技法复杂等因素,该曲由中国音乐学院林玲教授改编为五声部重奏,并由“中国音乐学院古筝乐团”全球首演。

(二)《沙漠玫瑰》曲目定弦

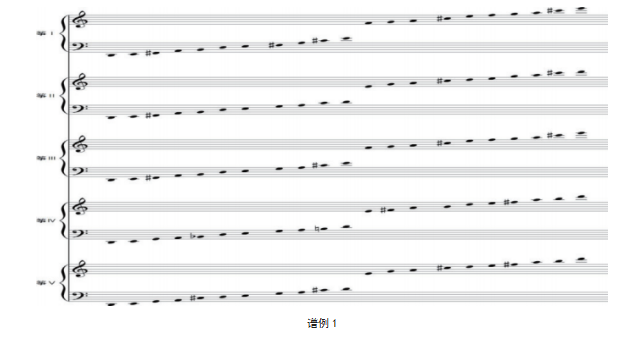

该曲定弦较为特殊,采用非常规定弦,在D宫调式的基础上,增加b7,调式中出现不协和的增二度,大量增、减和弦的运用使得乐曲西域风格鲜明。如谱例1,作曲家在一个调性中,加入了特性音,造成多种调性结合,从而使得传统音乐与现代音乐创作手法巧妙地结合,以达成作曲家想要的曲目风格。

(三)《沙漠玫瑰》曲式风格及乐曲分析

该曲是一部类似西方传统复二部曲式的作品,第一部分的小行板之前有一个节奏自由的引子,伴奏声部由弱进长音保持,领奏声部是一段模仿热瓦普干涩的声音,节拍较为自由,强弱变化明显,1-8小节为第一句,9-14小节为第二句,营造出黄沙漫漫的氛围,慢板部分加入了邦戈鼓和铃鼓,使得缓慢的乐句在进行中又多了些跳动感。在声部上,各声部分三段逐层进入,后又逐层退出,造成由远及近再远的画面感,仿佛在沙漠中缓慢行进的驼队,有一位身着红裙的西域少女伴着驼铃翩翩起舞。

第一部分15-18小节,低声部旋律进入,伴着贯穿整个慢板的邦戈鼓,组成整个低音旋律线;第二段19-26小节,中音声部进入主题;第三段27-34小节高音声部再次进入主题,并加上铃鼓。35-42小节为主题的变奏,为后面再次强调主题作铺垫;43-50小节再次回到主题,并达到全曲第一个高潮;51-56小节逐层退出并渐慢,57-60小节是第二段的尾声,由低声部一人演奏,速度自由,弱收结束。

第二部分快板为三部曲式结构,作曲家将第一部分慢板的音乐进行引申发展,形成快板的主题,三部分分别运用模进、倒影的写作手法,既展现出不同的旋律,又富有逻辑,前后呼应。快板开始前是一段邦戈鼓的solo,将乐曲由前一段较缓的基调带到活跃的氛围中。69小节开始进入快板的演奏,85小节进入快板主题,通过打击乐的烘托将乐曲在此处推到本曲的第二个高潮,至156小节处结束。由157小节开始为速度144的急板,次段落旋律是主题的第二次变奏,同时也是全曲的第二次高潮段落,176小节处打击乐的再一次进入,将该曲推向最高潮,最终强收,给人戛然而止的感觉,增强了乐曲的戏剧张力。快板的写作处理巧妙地展现了古筝的演奏技巧,丰富了旋律层次。

三、古筝重奏曲《沙漠玫瑰》的技术分析与演奏心得

(一)对引子的处理

引子作为乐曲最开始的段落,具有节奏、处理较自由的特点,主要是为了体现全曲风格的作用。此曲引子部分是一段古筝模仿新疆传统乐器热瓦塔的音色的旋律,由领奏一人演奏,在演奏时要尽量避免古筝的共鸣,可采用四、五指扎桩,大指击打琴弦的演奏方法,弹奏位置靠近古筝岳山部分。其余声部均为领奏伴奏,长音摇指在演奏时既要根据领奏进行强弱变化,同时还要表现出连绵起伏的沙丘,表现出沙漠风貌,演奏时要保证摇指的颗粒性,可用扎桩摇来保持力度的稳定性和音色的颗粒性,演奏前统一好摇指的触弦点和摇指的频率,从而在听觉上达到统一,在实际演奏时非常考验演员之间的默契配合和个人基本功。

(二)对行板的处理

乐曲从15小节进入行板,该乐段整体布局较为工整,以96的速度稳定进行,声部逐一进入,逐一退出,整段力度呈枣核状。打击乐以明显的西域风格节奏型加入,模仿骆驼在沙漠中行进的脚步,筝的五声部敲击打击乐的节奏型,在演奏时要注意与打击乐音色的配合,音色和力度上均要以低沉浑厚为主,筝三首先进入,在力度上为中强,筝二与筝一在19小节一同进入力度为中弱。在演奏时,三个声部演奏的位置要进行区分,从琴弦中央到岳山的位置依次为筝三、筝二、筝一,演奏时还要保证伴奏声部不喧宾夺主,突出旋律线条。到53小节处开始声部逐一退出,各声部力度也逐层渐弱。

(三)对快板的处理

慢板结束后,是一段邦戈鼓的独奏,将下一乐章的气氛活跃起来,谱面标注的速度为138,在实际演奏中,为了符合乐曲情绪,演奏速度还要再快一些,达到146左右。加速的同时也要注意对音准的把握。#1和b7的增二度是全曲风格的体现,#1到还原1,b7到还原7的快速演奏难度较大,在保证速度及重音一致的同时,还要保证音准,在实际演奏时,通常由领奏单独弹奏,至171小节后,其余声部再进入,这样做能在最大程度保证乐曲的完整性,同时又解决了该段落齐奏效果不稳定的问题。结尾处持续的重音及力度的加强,让此曲结尾处成为该曲的最后一个难点。在全曲最后,演奏时容易产生疲劳,该段又是乐曲最强的地方,会使得速度不稳定。所以在演奏时,不可使整段保持一个力度,在适当位置进行由弱到强的力度变化,如188-195小节处。不仅解决了演奏上的困难,也会使听觉上不会产生疲劳感。208-209小节是全曲的结束句,作曲家特意谱写了五个重音符号,故演奏者在演奏时要注意每个音的颗粒感;而且,要做到强收的同时,每个人的结束动作要统一,起手高度都要一致,像一位舞者结束了一段非常热烈的舞蹈后,定格在那一瞬间的样子,让人印象深刻。

(四)对古筝重奏作品的演奏心得

《沙漠玫瑰》这首作品以其独特的旋律和深远的意境,成为古筝重奏曲目中备受欢迎的一首作品。这部乐曲的特点在于它巧妙地融合了东方音乐的细腻与西方音乐的宏大,旋律流畅而悠扬,宛如沙漠中生命力顽强的玫瑰在风中摇曳,充满了异域风情。

在实际的演绎过程中,作为一名古筝演奏者,我深深感受到这首乐曲所具有的独特韵味和感染力。每一次弹奏,都需要投入极高的情感,将音符之间的微妙情绪变化表达得淋漓尽致,就像是在沙漠中寻找那一抹鲜活的色彩。

在重奏中,协调一致的默契尤为重要。《沙漠玫瑰》的每一个部分,都需要仔细地分工与配合。高音部分的古筝负责展现曲子的灵动和飘逸,而低音部分的古筝则深沉有力,为旋律提供了稳定的支撑。在合奏中,我们不仅要注意个人技术的发挥,更要时刻聆听其他演奏者的演奏,达到整体音乐的和谐统一。

此外,《沙漠玫瑰》在节奏和动态上的变化也是非常考验演奏者水平的。曲子中既有宽广、慢速的旋律来描绘沙漠的辽阔与静谧,又有快速、跳跃的节奏段落来展现沙漠中生命活力的爆发。在演奏中,我需要不断调整自己的节奏感和力度感,以便更好地与其他演奏者配合,共同营造出曲目所需的氛围。

演奏《沙漠玫瑰》无疑是一次挑战,也是一次享受。它不仅让我在技术上有了很大的提升,更让我深刻体会到了音乐的魅力和古筝作为表现工具的力量。通过这次演奏经历,我更加坚信,无论是独奏还是重奏,古筝都能够演绎出丰富多彩的音乐画面,触动人心。

结语

本文笔者从自身的演奏实践经历出发,以《沙漠玫瑰》为例,浅析了重奏作品的演奏技巧,同时也对作曲家的创作意图进行了分析和理解,不仅对该曲目有了更全面的总结,同时也对古筝重奏作品的共性进行了归纳。目前,古筝的演奏与时俱进,各高校筝团的建设也愈发成熟,希望将来有更多的演奏者和团队能参与到古筝重奏作品的创作及演奏。随着筝乐的发展,对古筝重奏的认识也逐渐深入,笔者深知古筝重奏的排练和演出,不仅需要每位演奏者的精湛技术与默契配合,还需要指挥的全方位引导。古筝音乐的合奏,其实是一门高度综合性的艺术。通过重奏,每一个音符和和声都得以展现,每个演奏者的内在情感和对音乐的理解也都能通过这种形式充分地表达出来,筝乐重奏为古筝音乐增添了无限的活力与魅力。

古筝的发展与普及,离不开现代科技的助力。互联网的兴起,使得古筝音乐可以跨越地域限制,被全球范围内的听众所接触和欣赏。无数在线课堂和视频教学的出现,也让古筝教学变得更加轻松和普及。同时,数字化录音技术的进步,使得古筝音乐的录制与传播达到了新的高度。精美的录音不仅可以将古筝音乐保存下来,还能更好地向世界展现其独特的艺术韵味。在以优秀筝乐作品《沙漠玫瑰》为例探讨了古筝以及古筝重奏的发展后,我们可以看到,虽然它扎根于中国悠久的历史文化之中,但它的魅力是不受时间限制的。无论是在传统音乐的传承上,还是在现代音乐的创新中,古筝及其重奏一直在进步和革新,不断推动着中国传统音乐文化向前发展。

古筝的未来充满了希望与挑战,但有一点是肯定的:无论时代如何变迁,古筝都将以它的独特方式继续在世界音乐领域占据一席之地。年轻一代的古筝演奏家和音乐爱好者们,将会继承和发扬古筝重奏的丰富传统,进一步探索其深远的艺术内涵。通过他们的努力与创新,我们有理由期待古筝音乐会在未来展现出更加璀璨的光芒。

参考文献

[1]谢瑞萍.古筝重奏《沙漠玫瑰》《黄梅调》分析[J].中国民族博览,2016,(07):135-136.

[2]方青.古筝重奏作品《秋望》创作及演奏研究[D].曲阜师范大学,2018.

[3]王予希.王丹红两首古筝重奏作品创作技法研究[D].河北师范大学,2018.

[4]陈艾君.古筝重奏曲《沙漠玫瑰》的演奏分析[J].艺术评鉴,2017,(01):1-4.

[5]李萍萍.论古筝重奏作品的艺术表现[D].江西师范大学,2017.

[6]柳苏凌.筝之恋——访筝坛伉俪周展、盛秧[J].乐器,2017,(03):10-13.

[7]田硕硕.浅谈高校民乐团中的古筝重奏建设[J].文教资料,2017,(05):75-76.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/81179.html