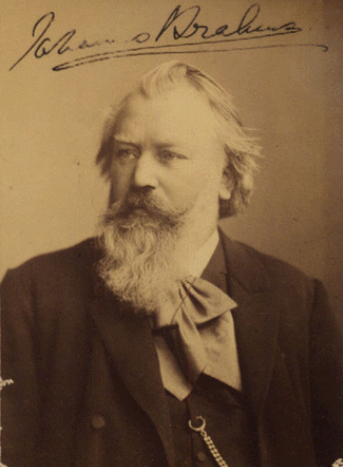

勃拉姆斯作为19世纪浪漫主义音乐大师,一生创作了大量作品,除歌剧外涉及几乎所有的体裁,他在继承古典时期深沉富含哲思理念的同时又不失浪漫色彩,成为19世纪的作曲家中将浪漫主义精神与古典主义形式完美契合的典范,艺术歌曲《永恒的爱》便是其中具有代表性的一首作品。

一、早年历程

勃拉姆斯出生于19世纪的德国汉堡,从小在父亲的影响下接触钢琴演奏,培养了良好的音乐素养,本人又对文学有极大的兴趣,常在演奏时拜读艾兴多夫、诺瓦利斯、海涅或荷尔德林的诗,这些经典深沉的优美诗歌为勃拉姆斯敏感的内心带来慰藉,文学成为他精神的“港湾”,这一兴趣为他后来的艺术歌曲创作打下基础。16岁这一年,勃拉姆斯走上作曲之路,并开始逐渐在这一领域崭露头角。1853年,勃拉姆斯拜见了对他余生产生重大影响的恩师—舒曼,舒曼在当时的音乐杂志上赞扬勃拉姆斯,称他是“志趣崇高且能将时代精神理想表现的人物”,并对勃拉姆斯以后的生活和音乐事业发展起到重要作用。

勃拉姆斯一生创作200余首艺术歌曲,仅次于舒伯特。其歌曲创作大概分三个阶段:

早期约1864年之前,创作了《摇篮曲》《徒劳小夜曲》《故乡》《我总是睡意明朗、朦朦胧胧》等,因为从小受到各地民歌影响,多以分节歌为主。中期约1864年之后,这是勃拉姆斯各方面体裁的创作成熟期,歌曲体裁以抒情歌为主,许多艺术歌曲具有很高的艺术与欣赏价值,内容包括爱情、亲情,并注重个人情感的表达。《永恒的爱》就是这一时期代表作,其真诚质朴的情感在这首歌曲中展现得淋漓尽致。晚期约1884年后,晚年的勃拉姆斯创作偏向死亡、悲观的色彩,如《死,寒冷的夜》《寂寞在荒野》《在教堂的墓》《四首严肃歌曲》等,其严肃庄重的结构背后,隐藏着浪漫主义的悲观哲学。

相比较《摇篮曲》《四首严肃歌曲》等耳熟能详的作品,《永恒的爱》传唱度并不高,但其高超的创作手法、巧妙的音乐结构以及作品传达的真挚情感,使它具有不可忽略的艺术价值。

二、《永恒的爱》结构分析

这首作品产生于1864年,根据霍尔曼·冯·法勒斯雷本的叙事诗而作,以爱情为主题,讲述一对青年男女挣扎于困苦中的爱情故事,细致描述男女主人公苦闷却坚定的内心世界。从另一面也表达了作曲家的心声与渴望。

歌曲一共两部分。第一部分升c小调,以3/4节拍中速进行,小调的沉重色彩在前四小结的钢琴伴奏中徐徐展开:漆黑,森林和田野一片漆黑!天色已晚,世界变得一片安静。看不见灯光,也看不见炊烟。是呀,善歌的云雀已沉默无声。一个小伙子从村庄走出来,他伴送心爱的姑娘回家,他带她经过一片杨树林,边走边谈,在谈论一些事情:“你受了侮辱受了欺,你垂头丧气,你受的风言风语因我而起,我必须快快和你脱离关系,像当初我们的结合一样匆匆,我们告别风告别雨,像当初我们的结合一样匆匆。”这一段情绪沉重,表现青年不忍姑娘遭受外面的风言风语和委屈,宁愿与自己分开也希望她不要受到影响。钢琴在这里衬托出一种沉闷气氛,和弦力度弱,缓慢进行,有一种“走不动”的感觉,但又不失节奏规整性。第5小节人声进入,这是青年的叙述角度。第一句开头“Dun-kel,wie dun kel in Wald und infeld!”便奠定整体悲情基调,随着钢琴的沉重音响,人声缓慢行进,并沉稳保持音色。到第25小节,节奏出现变化,相较于第一段落这一部分表达有略明显的递进,同样的旋律做出不同的节奏与情绪处理,与前一段分出层次。进入第45小节钢琴伴奏进入“mf”,在情感上又较前一段落更激动,钢琴伴奏从稳定的八分节奏进行变为密集的三连音,旋律也在反复不安中向上推进,体现出一种不可忽视亟待解决的迫切感,持续到第66小节,“我们告别暴风骤雨,像当初结合一样匆匆”,上声部的三连音与下声部附点节奏交替出现,把焦急不安的情绪烘托到最高点,钢琴与人声力度都达到“f”,体现出青年的不舍,却在暴风雨中不得不做出决定的痛苦心情。

间奏在刚刚“暴风雨”般的紧张中持续到第74小节。从第75小节开始,钢琴声部的三连音急促进行慢慢转到平稳的下声部持续和声进行,情绪逐渐收拢,引入歌曲的第二部分—姑娘的叙述角度。第二部分6/8拍,降d小调,安静的和弦色彩配合内在声部平稳的律动节奏,表现出姑娘的平静内心和对美好爱情的向往。钢琴在柔和的和弦色彩中展开:“姑娘对着他侃侃而谈‘我们的爱情永远不会变,像刚和铁一样硬、一样坚,我们的爱永远不会变’……”与青年的担忧不同的是姑娘坚定沉稳的态度。低音区伴奏型从第79小节以“弱进又柔和”的力度出发,强调音色的温润和情感的细腻。这种温暖而缓慢的氛围,仿佛是少女平静的心跳。节奏型保持一致,在叙述中“一点点渐强”。第二段落从第97小节开始,情绪略有递增:“我们的爱是钢铁所造,无人能摧折,无人能动摇……”接近尾声时情绪逐渐爆发出来,力度在逐渐加强中变为“f”,并在不断的连音进行中达到最高点,“铁还能在熔炉中溶解,我们的爱情将永远不会消灭”,在对爱情的坚定不移中结束。

整体节奏中运用较多的临时变音记号,在乐曲行进中起到了很好的增强感情色彩、递进情绪的作用。

三、《永恒的爱》音乐本体特征

《永恒的爱》这首歌曲是勃拉姆斯中期和声技法与个人风格在艺术歌曲创作上的典型代表,歌曲分两部分,前一部分用到了“分节歌”,这是勃拉姆斯创作中常用的音乐形式,以相似的旋律配以多段不同的歌词,曲调极富有抒情性。如开始的第5~8小节与第25~28小节,以相同旋律配上两段歌词,只在节奏上有细微处理,情绪上却呈现递进的效果。

除此之外,还有第49~52小节与第57~60小节;在此基础上略加变化的“变体”,到第二部分第99小节,这种处理既避免了重复旋律带来的无聊,又在情感表达上层层深入,引人入胜。

分解和弦的使用也是勃拉姆斯的惯用技法,作品从一开始钢琴伴奏到第44小节都在以分解三和弦进行来烘托氛围,与人声形成呼应。这种持续性一边在为演唱作依托,而分解式进行又不超过旋律声部,不会喧宾夺主,恰到好处地为旋律起到渲染作用。

这部作品中另一个明显的特征体现在变化音的使用。如第51小节的升A、重升F等,这之前的部分整体在叙述青年的困苦心绪,变化音的出现制造出一种“不和谐”“不平稳”的音效,但恰如其分地描述了青年的无奈思绪,变化音与伴奏平行呈现的音色产生了悲观沉闷的色彩,直接把人带入这种苦闷的情感的体验。变化音是许多作曲家不同作品中常用到的创作点,但在勃拉姆斯的艺术歌曲中,这一元素的设计呈现非常巧妙,他总是用在一些很微妙的传达情绪的点上,如第51小节的升A,这里是一句话的结束点,这句歌词意思是“你受的风言风语因我而起”,而这一变化音的出现使得青年的痛苦又带有一丝挣扎与不甘,表现出一种复杂的情感,相似表达部分还有第59小节。在这种重复的情感表达方式中,结合勃拉姆斯的生平,人们也能粗略感受到他情感的复杂和性格上的矛盾性。

织体是唱歌内在的律动和音乐表现力。所谓织体,就是伴奏型。三连音是这首作品中运用较多的伴奏类型,从第一部分后半段第45小节开始,一直到第二部分结束,几乎都是三连音贯穿。钢琴伴奏是艺术歌曲体裁不可缺少的一部分,钢琴伴奏在艺术歌曲中不仅仅起着旋律衬托作用,不同的伴奏类型在不同风格艺术歌曲中甚至有重要的“角色扮演”成分。织体的独特性也正是钢琴伴奏的生命力体现。同样的旋律、速度、歌词下,分解琶音通常表达抒情风格,是一种情感浓厚叙述性的表述;切分音和休止符又会带来洒脱灵动的异域风情。三连音有两种风格呈现,一是进行曲风格,带给人激昂奋进的情绪,是积极向上的体验;二是戏剧性矛盾冲突,《永恒的爱》正是这一特征。在叙述青年对姑娘的担忧时,又于隐藏的情绪中暴露出青年不甘心与不愿放弃的情绪,他既不想让心爱的人受伤害,又不愿向这俗世的眼光屈服,这种矛盾情绪充斥内心。三连音的配合构造出这种内在的暗涌和张力,他试图突破却又深感无力,变成了现实与渴望之间的矛盾性。

四、结语

19世纪60年代是勃拉姆斯的创作盛期,其风格既超脱了早期单纯、对单一情感的纯粹表达,又未到晚期那种对人生悲剧性结局的哲学深思。这个阶段他创作技法更为成熟,艺术歌曲开始由分节歌变为兼具更多变奏形式的歌曲,富有抒情性与戏剧性,更加注重不同情感的表达。在勃拉姆斯丰富的情感引导下,作品创作中情感细节也能被敏锐地捕捉到,并经由他精致的音乐结构设计传达出来。勃拉姆斯有着严谨慎重的结构思考,音乐的表现手法也非常淳朴,诗意的词、理性的曲,在这样结构处理中,人们能够体会到勃拉姆斯创作结构设计中对歌曲情感的准确把握,可见其创作所倾注的情感和精力。

另外,勃拉姆斯创作中期处于德国动荡不安的阶段,他受到当时文人阶层无法改变现状的苦闷情绪影响,在创作中也表现出彷徨与矛盾。

曾有学者说:“勃拉姆斯是德国古典音乐继承者,但又非完全复古,他在学习古典音乐的同时运用现代作曲技法,倾注自己的思想为音乐注入灵魂,形成独有的音乐曲风。”他常用诗作表现内敛、隐忍的特质。虽说学界普遍认为悲剧化是勃拉姆斯艺术歌曲创作的主流,但中期他的确呈现出不同以往的细腻风格,这一富有浪漫主义情感又包含矛盾内心的表达,正是勃拉姆斯跻身于浪漫主义大师行列的独特之处。

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/81079.html