民族歌剧《沂蒙山》是2018年中共山东省委宣传部、山东省文化和旅游厅联合多部门共同出品的以红色历史为题材的一部力作,这部作品剧情触动人心、音乐创作手法新颖。笔者认为此部歌剧之所以触动人心,精髓在于其对民族精神的表达和艺术革新,民族精神的表达即爱国精神、沂蒙精神、舍生取义的精神;艺术革新则指的是在歌剧体裁和咏叹调创作手法上的革新,这与民间音乐素材的巧妙运用息息相关。民族精神和艺术革新造就了这部巨作,对今后民族歌剧的创作发展也起到了重要的奠基作用。

一、民族歌剧《沂蒙山》

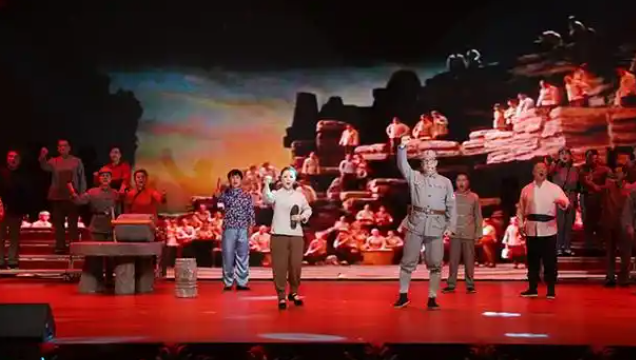

《沂蒙山》是一部全景展现沂蒙精神的大型民族歌剧。作曲家借用大青山突围、渊子崖村抗日战士的英雄事迹等题材,塑造了海棠、林生、夏荷、孙九龙等几位主要角色,在创作手法上采用层层递进的方式,将中国军民舍生忘死、保家卫国的伟大精神展现得淋漓尽致,引领观众与剧中人物深刻共情。在作品中,作曲家还运用六幕剧的形式,充分展现了歌剧中的矛盾和冲突,并通过电影化的叙述方式,突出了中国军民视死如归的责任感,表现了多个主角在面对死亡时毫不退缩、敢于牺牲的崇高品质。整部歌剧的每一个乐句、乐段都体现了军民同心、生死与共的精神。

二、民族精神造就佳作

(一)伟大的时代精神

在当今社会,文化艺术的本土化浪潮正在不断涌现,东西方的艺术形态也在不断地进行着交流和融合。在历史发展的洪流中,每个时期都会出现标志性的、示范性的文学作品和文艺作品,这些作品在一定程度上代表了当时社会发展的主流思想和社会繁荣程度。歌剧《沂蒙山》以伟大的时代精神为魂,以沂蒙精神为柱,生动地谱写了抗日战争、解放战争中沂蒙人民的功绩。作曲家采用歌剧这种艺术体裁将东西方艺术相结合的特点展现得淋漓尽致,使歌剧《沂蒙山》凭借出色的场景塑造和深刻的情感表达,成功将观众带入那个战火纷飞的年代,使观众身临其境地感受到了民族精神的崇高与可贵。这部作品不仅展现了独特的艺术价值,更在推动时代进步方面发挥了重要作用,堪称一部伟大而意义深远的佳作。

(二)伟大的沂蒙精神

沂蒙精神基本内涵正式表述为“党群同心、军民情深、水乳交融、生死与共”。沂蒙精神也代表了每一个中华儿女的愿望和期盼,歌剧里每个故事中的每一个人物都承载着沂蒙精神。在歌剧上演时,海棠的扮演者王丽达演绎了融合《沂蒙山小调》的创作歌曲《沂蒙山,永远的爹娘》,在“巍巍蒙山高,亲亲沂水长”和最后“沂蒙山,永远的爹娘”的歌词中加入了《沂蒙山小调》中“沂蒙那个山上哎好风光”和“人人那个都说哎沂蒙山好”的歌词,并在歌剧故事的情感巅峰处进行演唱。这种演绎方式成功地将歌剧中以海棠为代表的沂蒙母亲的高大形象通过音乐抒情的方式展示出来,深刻体现了沂蒙精神。

创作的时代背景和地域对歌曲地域特色和文化内涵的塑造具有至关重要的作用。民族歌剧《沂蒙山》便是一个生动的例证,它巧妙地以《沂蒙山小调》为主旋律,将沂蒙精神、家国情怀融入其中。这种音乐意象的呈现方式,能够直达听众的内心,使他们在欣赏歌剧表演的同时,感受到沂蒙精神在战火纷飞的年代所蕴含的深刻历史意义。在歌剧《沂蒙山》中,演员通过精湛的演技和真挚的情感表达,成功地塑造了一个个鲜活饱满的角色形象,生动地诠释了沂蒙精神和家国情怀的深刻内涵,让观众在感动中领悟到了沂蒙精神的价值,也使《沂蒙山》成为一部感人至深的歌剧作品。

三、艺术革新成就佳作

(一)歌剧体裁中国化

歌剧体裁最初出现在意大利,后来在欧美地区得到了广泛传播,并成为该地区极具代表性的音乐体裁。不同国家在歌剧取材和创作手法上有所不同,绝大多数歌剧展现的都是神话故事、永恒人性等主题。歌剧是在20世纪初通过文化交流的形式传入中国的,在西方音乐的影响以及中国音乐自身发展的推动下,我国涌现出了一批杰出的歌剧作品,如《秋子》《白毛女》《江姐》等。然而,这些作品在融合西方歌剧的艺术特色与优势以及中国传统文化和中国民间音乐素材方面,有待进一步提升和完善。在这之后,中国歌剧发展经历了引入、模仿、改编、原创等阶段。

《沂蒙山》的独到之处就在于融入了爱国情怀和爱国主义精神,在配器和板腔体的构思上融入了山东的民间音乐,使原本“格格不入”的西洋歌剧体裁和“土味十足”的中国民族民间音乐融为一体。

《沂蒙山》以慢为快,极富山东特色,乐曲节奏变化不多,在序曲、间奏、幕间曲还有谢幕中,都出现了零散的民族音乐材料碎片。作曲家巧妙地将《沂蒙山小调》作为“灵魂”音乐素材,既保持了其民歌特点,又与剧中人物和剧情相得益彰。此外,西洋歌剧体裁在表达方式上多采用重唱、独唱、合唱等多种形式,表现戏剧冲突,但传统的中国歌剧很少能做到平衡且不冲突。《沂蒙山》这部歌剧在演唱方式上,不仅能够根据剧情和人物的描述进行灵活调整,还能穿插运用不同的演唱方式,并在两首分曲之间采用具有过渡功能的器乐曲,使歌剧的结构得到进一步完善,为听众带来更好的视觉和听觉体验。

这部民族歌剧成功的主要原因之一就是其根据音乐确定剧中人物关系和人物演唱风格,这种以音乐为核心的创作方式提高了作品的艺术表现力和感染力。因此,民族歌剧《沂蒙山》不仅推动了民族歌剧的发展,还为今后中国歌剧的创作提供了新思路。

(二)咏叹调的革新

对咏叹调唱段的革新是歌剧《沂蒙山》的另一大特色,主要体现在以下两点。一是对唱段进行融合,极大地拓展了咏叹调的表现形式,增强了作品的时代性。以女主角海棠为例,她在保持民族女高音唱法的同时,融入了音乐剧的演唱特色,如《等着我,亲爱的人》《无情的风雨》等。作曲家非常巧妙地将中国的民族唱法、西洋的管弦乐与现代音乐剧的风格完美地结合在一起,这三者互相衬托。二对女中音唱腔进行革新。回顾中国民族歌剧中的女中音作品,我们可以发现大多数女中音作品要求采用美声唱法,且角色的年龄设定多为中年女性,这些唱段的内容多以抒情和叙述为主,虽然它们也为当时的中国音乐创作提供了新思路,但大多数作品形式单一,仍有丰富和发展的空间。然而,在《沂蒙山》这部民族歌剧中,女中音唱段不再局限于单一的演唱方式和年龄设定,而是将女中音的年龄定在20岁左右,同时要求女中音的咬字归韵,发声的腔体位置、音色在美声的腔体共鸣基础上向民族唱法靠拢,在夏荷原本浑厚、温润音色的基础上又增强了中国民族地域色彩和戏剧张力。

此作品也是中国民族歌剧中女中音唱腔第一个突破性运用板腔体的歌剧作品。作曲家不仅加入了板式变化,还创造性地融合了西方的三部性结构特征,并且在咏叹调的基础上增加了中国传统戏曲音乐元素,强化了板腔体中的剁板、拖腔和紧拉慢唱的方式,并进行了融合和革新,总体上呈现出慢、快、慢的结构布局,再加上速度的变化,构成了一种三面结构,板式变化、西方三部性结构、中国传统戏曲音乐元素在这部作品中互相衬托又各有特点,使《沂蒙山》这部作品在一定程度上达到了东西方音乐融合的新高度。

总之,在《沂蒙山》唱段的编排过程中,作曲家既参考了西方的乐剧结构,又融入了中国传统戏曲的腔体结构,既保持和继承了独具中国特色的民间唱法,又使现代中国民族唱法得到了充分发展,在一定程度上推动了中国声乐的发展,为中国后世的民族歌剧创作奠定了基础。

(三)民族音乐素材的巧妙运用

民歌不仅承载了一个国家的民族回忆,也承载了历史发展中每一个时代的记忆。在民族歌剧《沂蒙山》中,可以说山东民歌《沂蒙山小调》是这部歌剧的“灵魂”。《沂蒙山小调》创作于1940年,是由沂蒙革命根据地的文艺工作者阮若珊作词、李林作曲创作而成,具有中国民歌的典型特征,其歌词与时俱进,旋律朗朗上口,深受当地民众喜爱,是山东传唱度最高、人们耳熟能详的民歌之一。

《沂蒙山小调》高度概括了沂蒙精神的内涵,不仅成为沂蒙精神的宣传曲,更是中国精神的地方音乐表现,是对沂蒙精神的一种高度概括。在一定程度上,它是一个时代的回忆,充分体现了每一位中华儿女的爱国情怀。从歌剧《沂蒙山》的总谱中可以发现,由《沂蒙山小调》拆分出来的主题动机分别出现在《沂蒙山》曲谱中的序曲、幕间曲、前奏以及间奏中,且每次出现的主题动机时都和上一次不同,并且在进入唱段后,又回归原曲。作曲家将《沂蒙山小调》中的主题动机和旋律、节奏元素等穿插在整部歌剧里,并通过拆解、融合等创作手法将其与整部作品的音乐元素结合,展现出了作曲家在创作中的革新与融合。值得一提的是,在咏叹调《沂蒙山,永远的爹娘》的高潮部分,作曲家巧妙地运用了完整的《沂蒙山小调》曲调变调,使得这部作品在保持《沂蒙山小调》曲调特色的同时,也取得了卓越的音乐效果。这样的处理方式不仅丰富了歌剧的音乐内涵,也进一步提升了作品的艺术价值。

除《沂蒙山小调》之外,作曲家还运用了很多民间音乐素材来丰富歌剧的乐段结构和听觉感受,包括《凤阳歌》《赶牛山》《就在山水间》《我的家乡沂蒙山》《谁不说俺家乡好》等。通过对这些民间音乐素材的有效运用,不仅实现了民歌的时代性诠释,还表达出了对山东民歌的致敬。作曲家巧妙地使用民族民间音乐材料,这是一种革新,也是一种融合,革新指的是将民族音乐素材巧妙地运用到西方音乐体裁中,而融合则是指将二者完美地融合在一部歌剧中,真正做到“你中有我,我中有你”。

在运用地方民歌的主题旋律的同时,作曲家还进行了另一项革新,那就是利用山东民族器乐的旋律,即在歌剧的伴奏中加入或运用山东民族器乐旋律,开创性地将唢呐、坠琴等民族乐器加入歌剧的旋律和伴奏中,而且在旋律的创作上也进行了“本土化”处理。例如,在《以命搏命保家乡》中,作曲家利用民族器乐交响效果与声乐的碰撞,使这首慷慨激昂的乐曲展现出了沂蒙人众志成城、战无不胜的精神风貌。

大型民族歌剧《沂蒙山》通过塑造一个个鲜活的角色,既表达了伟大的民族精神,又注重艺术革新,谱写出了歌颂沂蒙精神、歌颂祖国的赞歌,同时也继承了为国为民、艰苦奋斗、坚韧不拔的“沂蒙精神”。同时,这部作品也为中国民族歌剧的发展作出了积极的探索与革新,为后世中国民族歌剧的发展开辟了道路。作曲家在音乐创作中的才华和胆识值得我们每一位音乐工作者学习,他的革新精神同样也值得后世借鉴和继承。

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/80492.html