摘要:《忆秦娥·娄山关》是毛泽东诗词的代表作之一,创作于1935年。当年,以毛泽东同志为领袖的红军战士们在娄山关一带经过无数日夜的激烈斗争,最终取得了长征的第一个胜利果实。而后毛泽东同志有感于此,便作下了这首词。而作曲家田丰于1971年把这首词收进《为毛泽东诗词谱曲五首》之中,并创作成大型合唱作品,《忆秦娥·娄山关》便是其中极具特色的一首。这部作品真正意义上做到了词曲交融,浑然一体。它借鉴了京剧音乐,并与西方的调式和作曲技法相结合,鲜明地展示出原词的特色和气势。如今,这部作品问世已将近半个世纪,依旧传唱于各类舞台中,是中国合唱作品中不可多得的瑰宝。本文主要从作品介绍、曲式与作品分析、艺术特征,以及指挥技巧方面来阐述,并通过这些分析让读者更深入、更全面地了解这首作品,学习指挥技巧,从而更好地将合唱指挥技巧与有血有肉的作品融合起来。

关键词:《忆秦娥·娄山关》,作品分析,创作特征,情感处理

一、混声合唱《忆秦娥·娄山关》作品介绍

《忆秦娥·娄山关》由作曲家田丰谱曲,完成于1971年,是大型交响合唱作品《为毛泽东诗词谱曲五首》其中的一首。该作品原词意境融彻,朴实真挚,作曲则是气势磅礴,刚柔并济。它凭借独特的历史背景以及丰富的表现力,是中国合唱宝库中不可多得的艺术瑰宝。作品在词曲上做到了完美融合,交相辉映,有着不同寻常的研究价值。中国传统京剧元素的融汇,成为这部作品别具一格的创作基调,同时也为这部作品增添了鲜明的中国民族音乐色彩。

(一)词曲作者介绍

毛泽东(1893年12月26日—1976年9月9日),字润之(原作咏芝,后改润芝)。笔名子任。湖南湘潭人。中国人民的领袖,伟大的马克思主义者,无产阶级革命家、战略家和理论家,中国*产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人,政治家、军事家、诗人、书法家。毛泽东被视为现代世界历史中最重要的人物之一,《时代》杂志也将他评为20世纪最具影响100人之一。主要著作有《毛泽东选集》和《毛泽东诗词选》等。

田丰(1933-2001),湖北沔阳(今仙桃市)长埫口镇剅河岭人。田丰是20世纪下半叶中国当代重要作曲家,毕业于中央音乐学院作曲系,之后工作于中央乐团创作组。他是近代百年音乐史上第一个为保护中国少数民族文化献身的“殉道者”;是中国音乐史上挖掘、保护、传承“原生态”民间艺术的先驱。他的创作领域主要集中在交响合唱方面。20世纪80年代中期,田丰扎根于云南,创作出著名的交响合唱组曲《云南风情》,主要作品有:民族器乐曲《舟山锣鼓》,长笛曲《清晨》,钢琴组曲《高山族组曲》,大型交响合唱《为毛主席诗词五首谱曲》等。

(二)《忆秦娥·娄山关》的创作背景概述

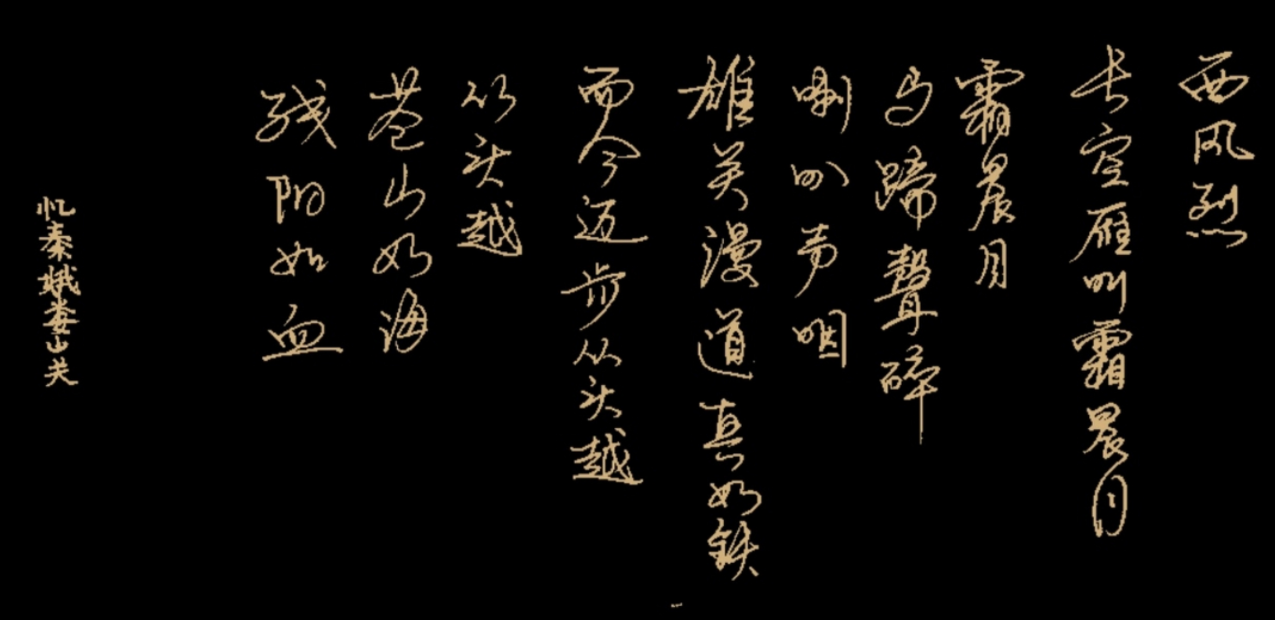

《忆秦娥·娄山关》生动形象地描写了长征期间红军被敌人围追堵截,攻夺娄山关的战争场景。娄山关是题目也是这首词的诞生地。1935年,红军攻占遵义,并在遵义召开会议,确立了毛泽*在党中*的领导指挥权。之后红军离开遵义跨长江准备与红四军会合,遭遇到川军的重重阻拦,蒋*石集结兵力封锁长江,严格把守川、黔边境,并对红军进行围追堵截。毛泽东当机立断,改变计划反攻遵义,两次渡过赤水后重新占领遵义,经历了无数日夜激烈的战斗后终于攻下娄山关一带,这段经历虽然是长征途中重要的一次战略转折,但长征的战略计划却受到了阻碍,毛泽东正是于这种复杂的心情下作成了《忆秦娥·娄山关》这首词。这首词的内容深切地打动了作曲家田丰,激发了他的激情与灵感,并且最终于1971年谱成了这首混声合唱曲,该作品以特定的历史事件作为其背景,以我国近现代诗词为原型是一首慷慨悲壮的二部曲式,分上下两阙,是一首诗与音乐完美融合的混声四部合唱作品。

二、混声合唱《忆秦娥·娄山关》创作特征

(一)混声合唱《忆秦娥·娄山关》的曲式以及作品分析

混声合唱《忆秦娥·娄山关》是一首二部曲式,全曲共188个小节,分为前奏、A段、间奏、B段四个部分。前奏篇幅较长,是全曲的缩影,共45个小节,主调为e小调,经过多次转调:由e小调的属调B大调进入,于第16小节转入E大调,并于25小节—27小节转回主调e小调。

A段为16小节—95小节,为四句式乐段,分为a、b两部分。a部分第一句为46小节—50小节,“西风烈”是对环境的描写,突出了战争环境的恶劣,这一句速度稍慢并逐渐加快,情绪激昂,表现了战士们坚韧不拔、无畏抗争的精神。在演唱中,字头部分的咬字需要有力度,“西”的字头要着重给力。第二句为61小节—79小节,“长空雁叫霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽”,由于寒风刺骨,道路艰难险阻,便让人觉得夜色凄凉,连大雁的叫声竟也凄惨起来,速度也转换为中速平稳进行。“长空雁叫”演唱时力度为forte,深情而有张力,钢琴伴奏使用琶音,增加了伴奏的抒情色彩。从66小节开始到75小节结束,伴奏部分休止,着重突出人声效果,“霜、晨、月”旋律结构被拉长,使人仿佛身临其境,调式调性为G大调。第三四句为80小节—95小节,与前两句形成对比。

间奏为96小节—112小节,其主体材料为不断持续的震音伴奏,在110小节从G大调转为降B大调,为下文做铺垫。

B段为113小节—188小节,“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”节奏紧凑,形象地表现了马蹄的声音,律动性强,演唱时要求声音饱满圆润且具有力度,表现出诗人率领红军不畏艰险,一往无前的豪情气概,具有深刻的象征意义。在第146小节从降B大调转为降E大调,“从头越”表现出作者的内心情感变化,意味着从头开始,但依旧坚定不移地抱有胜利的决心,体现了积极向上的乐观精神,演唱时要突出曲调的轻重强弱,咬字要做到字正腔圆。“苍山如海,残阳如血”拉长了字的旋律结构,从而加大了演唱的力度,增强了歌曲的情感表现力,这两句歌词塑造了气势磅礴的情感气氛,并且起了收声的作用,演唱时声音要由振奋豪迈逐渐趋于平稳,结束段以八个小节的持续音做终止,让人体会该作品苍凉沉雄的意境。

(二)混声合唱《忆秦娥·娄山关》的艺术特征

“忆秦娥”是词牌名,“娄山关”是题,也是这首词的诞生地,全词分为上下两阙,上阕写景,下阕抒情。上阕以景及人烘托了悲凉的氛围,描写了艰苦的环境。下阕给人以精神力量,表现了不畏艰险、积极乐观的精神态度,给人温暖的感觉。上下两阙情景交融,以强烈的对比反映了作者的豪情壮志和不凡气魄,体现了毛泽东其才华的过人之处。这首作品的独到之处在于作曲家对于伴奏的重视以及创作时融合的一些特色元素。

京剧是我国的国粹,这首作品有着十分显著的中国民族音乐特征,作曲家在创作时着重研究了京剧音乐的唱腔和板式。京剧的唱腔有“二黄”和“西皮”两种,“二黄腔”音域较低,以级进为主,旋律色彩较为伤感压抑,适用于悲壮凄惨的场面。“西皮腔”则音域较高,以跳进为主,旋律色彩明朗活泼,用来表现积极愉悦的情感。板式则分为2/4拍的原板,4/4拍的慢板与三眼,1/4拍的流水与快板,散拍子的慢板与摇板。在这部作品中表现在为一字多音的情况,且多次出现的重音记号和渐慢的速度使音响效果听起来类似于1/4拍,表现了压抑悲壮的戏剧场面,体现出了中国传统京剧音乐的“二黄快板”的特征。

作曲家在作曲技法上做到了中西融合,在材料上运用民族音乐元素的同时,又借鉴西方作曲法,运用西方常见的和声大小调体系来进行创作。作品多次进行近关系转调,其中包括平行大小调之间的转变和下属、属调性的交替,给作品融入了西方调式色彩,虽是为中国特色的诗词谱曲,但作曲所运用的西方作曲技法也为这部作品添加了别具特色的一笔。例如95小节合唱部分结束后,歌曲由e小调转入其下属调a小调,后又转至a小调的下属调d小调,并运用V级和弦进行持续的震音演奏,接着,以d小调的平行调F大调作为简短的过渡,转入F大调的下属调降B大调。其中多次往下属方向的近关系转调极具西方作曲技法特色。

《忆秦娥·娄山关》能将毛泽东诗词的内涵体现得淋漓尽致也归功于钢琴伴奏方面的表现力,这部作品速度、力度变化多,对比强烈,且表现力丰富,伴奏者需跟随作品情绪的变化和指挥的处理与合唱成员的声音做到融合统一,从而给作品增添色彩,更好地表达作曲家的意图。钢琴伴奏部分不仅仅起到了伴奏的作用,更是与合唱成员的声音浑然一体、相得益彰,从而表现出了毛泽东的豪情壮志与伟大气魄。

三、混声合唱《忆秦娥·娄山关》情感处理

(一)合唱指挥的基本要求

俗话说得好:“没有不合格的合唱团员,只有不合格的指挥。”指挥在合唱中起着至关重要的、决定性的作用,每一位表演者都是作曲家与听众之间的桥梁,而指挥参与的过程则是一个塑造的过程,塑造一个作品的形象需要扎实的技术支持,指挥需要精准地解读作曲家的创作意图以及每一个音符,运用各种指挥技巧将作品淋漓尽致、有血有肉地表现出来。好的合唱需要统一的声音,准确的节奏、音准和科学的发声技巧,合唱指挥要根据不同作品灵活地运用合唱团员的声音,仔细揣摩作品背后的情感,把每部音乐作品的内容与精神展现在观众面前,因此一位合格的合唱指挥不仅要具备鉴赏音乐作品、掌握作品风格的能力,更要具备全面深刻地理解作品的能力,并把握科学有效地训练技巧。

指挥者在着手排练一部完整的作品前首先要对合唱作品进行分析和透彻地理解,其次要对作品的表演做出细致的处理,并且还要足够了解合唱团的声音并进行专业训练。这便要求指挥者具备一双灵敏的耳朵、较强的组织训练能力、规范的声音训练技巧,以及强大的记忆力和临场应变能力。首先,指挥对于和声色彩的听辨能力有着极为严格的要求,从最初的谱面准备工作开始,便要对和声走向及听觉效果进行简要分析,形成一个内心的音响印象,在后期排练过程中,也要灵敏地感知不同的和声效果,把握音响的平衡。其次,由于合唱的声音要做到圆润饱满,咬字要字正腔圆,因此,指挥对于声音的规范训练以及必要时的示范能力是不可或缺的。最后,指挥不仅仅在于舞台上呈现出的肢体效果,更在于幕后练习出的快速读谱能力和超强的记谱能力。日复一日训练出的扎实功底加上渗透在日常生活中的临危不乱的品质便造就了一位优秀的指挥。

而指挥者在舞台上演绎一部作品时,动作要做到简练、干净、准确,大小也要适度,并且整体动作美观大方。指挥的基本原则有:“省”“准”“美”。“省”即“节省”,表示指挥动作要节省,指挥动作要符合作品需要,省去表演自我的成分,注意作品的语气及变化。“准”即“精准”,是指指挥对作品处理的指示动作既要干净又要准确,这是一位指挥者必备的基本能力。“美”即“美观”,表示指挥在表演时动作要做到美观大方,需掌握准确的图示,优雅地表现内在感情。

指挥者在排练过程中需运用多种方法来暗示合唱团员,如语言暗示法、表情暗示法、动作暗示法等。在训练合唱团员发声的过程中,形象且简洁的语言能够使合唱团员更加快速地理解抽象的发声技巧,以此发挥正确的引导及指示作用,同时,积极鼓励的语言也能够合唱团员树立歌唱自信,带来歌唱的动力,从而激发合唱团员改进歌唱技巧、积极调动歌唱机能的兴趣,这便是语言暗示法。不同风格的作品需要不同的面部表情,合唱指挥与合唱团员的面部表情要保持与作品风格一致,如演绎抒情、具有歌颂性的合唱作品时,指挥与团员的面部表情应为积极自豪、柔和亲切的;演绎庄严的合唱作品时,指挥与团员的面部表情应为凝重严肃的;演绎欢快的合唱作品时,指挥与团员的面部表情应为活泼飞扬的,这便为表情暗示法。在训练声音过程中,常见需要提示团员抬高软腭时,指挥的手背会稍微向上拱起,这便为动作暗示法。

(二)混声合唱《忆秦娥·娄山关》的指挥技巧及处理

一般来说,指挥者的双手分工合作,右手指示节拍与速度,左手掌握作品的情感处理,指挥时还可以运用面部表情、身体动作来向合唱成员传递情感信息。《忆秦娥·娄山关》这首作品是一个二部曲式,调式丰富。它恢宏的前奏以及A段对凄凉景色的描写决定了开始的预备姿势要凝重,起拍动作要刚劲有力且干脆利落,随着速度的渐快,情绪也要随之推进,要注意手势的力量感,不能绵软无力,运用直线挥拍法,进入A段时给合唱成员的气口要稳而快,第一个字“西”的第一个音为四分音符,力度为两个f,所以要提前一个八分音符给成员预备手势,且在“西”的第二拍强位收,这时所有的情绪在此攒动,并给下一个字“风”留下气口,“风”的旋律结构被拉长,音符密集且节奏渐快,演唱时要连贯不断拍,所以指挥者要注意手势不能使用明显的弹跳,并且不要因为速度渐快而显得忙乱,紧接着在短暂的吸气后唱“烈”,“烈”字之后又是一个休止符,意味着收拍动作要及时果断、干净利落。在声音训练的过程中,要求四个声部的声音和谐统一、果断有力,气息要稳稳地扎住根,音色要亮。

间奏中钢琴在强拍强位上需要跟随指挥提示的气口同时吸气,在第一拍的后半拍开始演奏,连续的顿音记号要求演奏铿锵有力,而后速度渐快,推动情绪。在60小节处,作品由主调转为G大调,并随着Auto、Tenor两个声部的进入挥拍方式需变为曲线挥拍,手势要连贯且富有内在力量,回弹时要有拉力感,“长空雁叫”力度为forte,演唱时主要声部为Tenor,因此Auto的音色要略暗,做到让声部的效果,“叫”的咬字要饱满富含深情,可忽略字头。指挥手势在有起伏的同时还要拉紧。

句与句之间的衔接要紧凑,Tenor在演唱“霜晨月”时声音要连贯统一,因此挥拍方式依旧为曲线挥拍,同时要注意Bass的进入,这一句力度稍弱,手势要变小,做到轻柔连贯。66小节—71小节无伴奏,因此更加着重于两个男生声部的声音表现力,在76小节时,钢琴以密集的十六分音符进入,具有律动性,击拍方式也要随之变为混合击拍,而由于钢琴伴奏织体的变化,两个声部的保持音也要做渐强处理,在78小节准备收拍时再做渐弱处理来收声。

在80小节四个声部重新进入时力度为mp,“霜晨月”各声部持续音时值较长,挥拍方式再次变为曲线挥拍,手势线条要流畅,在84小节“马蹄声碎”处,要注意两个男生声部与前一句的衔接,力度变为forte,指挥者手势要有力且干脆,之后的“喇叭”为四声部的共同演唱,因此要注重该句的和弦效果,采用直线挥拍法。89小节、90小节的重音记号要求每个音的变化要干脆有力,这时指挥者的手腕要有爆发力,且手臂要放松,速度虽然渐慢但每个重音都要坚定、有力且连贯,将90小节最后一个音推出来,然后在短暂的气口间隙调整情绪以两个p的力度使“咽”字飘出来,逐渐回原速同时力度渐强,直至95小节将力度推上去以两个f收声,而收声的同时指挥者的手势要提示钢琴力度达到sff,铿锵有力地进入间奏部分。

在进入B部分时,在114小节由e小调转为降B大调,拍子也变为3/4拍,主题材料经历了各声部的四次重复,和声色彩逐渐丰富,采用曲线式挥拍方式,手势要有拉力,力度也逐渐发生变化,直至最后一次重复主题材料时力度推进为forte,而Bass则变为伴奏声部。在146小节时,调式调性又从降B大调转入降E大调,力度为两个f,指挥手势需根据力度的变化而变化,148小节—149小节作渐慢处理,而最后一个“越”字也可根据需要自由延长。从150小节开始,回原速同时力度变为一个p,“苍山如海”景色优美,因此声音也要连贯温和,运用曲线挥拍法,将声部之间的主次做到淋漓尽致。

从176小节开始,为下三声部的演唱,同时钢琴休止,变为无伴奏合唱,这时着重突出四个声部的和声效果,因此要注意音响均衡。此处依旧运用曲线挥拍法,力度为一个p,手势要轻柔缓和,运用手腕挥拍。178小节开始作渐弱处理并且自由延长,直到指挥给出吸气手势,气口深长且沉稳。“血”字为持续音,时值较长且力度渐弱,可以通过手势渐小或运用慢慢靠近的身体动作来提示合唱成员作渐弱处理来收声。

通过分析混声合唱《忆秦娥·娄山关》这部作品,准确无误地分析音符及标记,透彻地理解作曲家的意图,并贴切地表达这首作品背后的象征意义,实现诗词与音乐的完美融合。值得注意的是,这首作品中的挥拍方式变化较多,且速度力度也有强烈对比,指挥者要注意手势的调整和转换。

在演绎一部作品前,通过对这部作品的分析和了解,把握其情感艺术,深刻理解作曲家的意图,并且调整自己的指挥技巧,在各种方面、各个细节上进行细致的处理和对比,才能更加准确地表达出作品背后深刻的象征意义,将作者的初衷通过表演者准确无误地传达给观众,架起传递的桥梁,而这恰恰也是一位指挥者所具备的良好的文化修养。《忆秦娥·娄山关》这部作品不仅是毛泽东的经典之作,也是田丰众多创作中不可超越的代表作,更是中国合唱宝库中的瑰宝,这部作品吸收了中国传统音乐元素,中国传统京剧元素的融合也是这部作品的点睛之笔,使它形成了独特的创作风格。因此,想要完美地演绎这部作品,更加需要强大的技术支持,不仅要练就扎实的基本功,同时还要提高自己的音乐素养,从而更全面深入地感受这部作品的内涵。如果在演绎一部作品时没有塑造一个明确的音乐形象,没有深入地了解蕴藏在作品背后的强大背景,就不会明白应该如何处理情感,要达到什么效果,以及运用何种技巧达到想要的效果。

参考文献

[1]胡国强.毛主席诗词疏证[M].西南师范大学出版社,1993.

[2]陆晓燕.混声合唱曲《忆秦娥·娄山关》解析[J].长江师范学院报,2009,(05).

[3]帅垒.混声合唱曲《忆秦娥·娄山关》探析[J]歌海,2012,(06).

[4]杜望祥.《忆秦娥·娄山关》内蕴探赏[J].文学教育,2007,(07).

[5]罗愿.合唱的断想听田丰的三首合唱作品之后[J].人民音乐,1987,(04).

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/79708.html