摘要:黄河渔娘是一个群体代表,也是一个历史阶段、社会阶层的代表。本文重点对甲丁作词、徐沛东作曲的艺术歌曲《黄河渔娘》创作特征和刘聪编配的钢琴伴奏特点进行解析。对其研究的基本信息进行确认,然后对这首歌曲的音乐本体,包含曲式结构、旋律特点、调式调性以及钢琴伴奏特点等层面分析基础上,揭示这首歌曲的深层人文信息。

关键词:《黄河渔娘》,创作特征,钢琴伴奏,河南豫剧

一、《黄河渔娘》词曲作家简介

(一)甲丁简介

甲丁,生于1960年12月7日,著名词作家,中国流行乐协会副主席,中国音乐家协会理事。曾就职于多个文工团,国家一级编剧。甲丁和很多著名的音乐人、作曲家都有过合作,很多脍炙人口的歌曲、歌词都出自他的笔下。如:与著名作曲家谷建芬老师合作的《20年后再相会》唱响大江南北,歌词富有诗意,同时也写到了人们的心坎上,旋律唱出了人们的心声,表达了人们对未来美好生活和时光充满希望与渴望;与著名音乐人付笛生合作的《知心爱人》唱出了年轻人的心声,表达出了爱情的浓情蜜意,瞬间和听众产生情感共鸣,在20世纪80年代打动了无数踏踏实实过日子的中国人,受到一代又一代听众的喜欢;与词作家王晓岭、作曲家张宏光合作的《阳关路上》是为了庆祝我国成立60周年晚会上的作品,风格大气磅礴,节奏明快动感,充满着满腔热血青年对国家的热爱,是一首时代的凯歌,临摹出了中国的盛世画面。甲丁先生除了创作大量的歌词以外,还导演过很多国家级大型活动,导演过歌剧等。

(二)徐沛东简介

徐沛东,生于1954年2月1日,辽宁省大连市人,毕业于中央音乐学院,著名作曲家国家一级作曲,中国音乐家协会主席等。徐沛东先生的主要创作领域有歌剧、舞剧、电视剧主题曲、歌曲等等。其中歌曲是他创作最多的体裁,可以说把所有精力几乎都奉献在歌曲创作领域,目前为止创作的歌曲约有1000多首,歌曲根据作品的风格和题材又分为:通俗歌曲、艺术歌曲、影视作品主题曲及插曲。通俗歌曲主要代表作品:《苦乐年华》《我心中的故事》《我的恋曲》《不能这样活》《青春热血》《一生一世的情》等等;艺术歌曲主要代表作:《黄河渔娘》《清风白莲》《红土香》《大森林的早晨》《我像雪花天上来》《红月亮》《天蓝蓝》等等;影视作品主题曲:《不白活一回》《人生无悔》《唱一曲大江东去》《得民心者得天下》《篱笆墙的影子》《命运不是辘轳》等;专门为很多晚会创作的晚会主题作品:《大地飞歌》《踏歌起舞》《辣妹子》《爱我中华》《阳光乐章》《走在幸福的路上》《为人民服务》等等。

二、《黄河渔娘》的创作背景

(一)艺术歌曲《黄河渔娘》创作背景

黄河,是中华民族的发源地之一,延绵五千多年的进程在上万里流域里,灌溉了几百万平方公里的土地,成为人们生生不息的母亲河。多年以来,围绕着黄河题材进行创作的声乐作品很多。《黄河渔娘》这首采用了戏曲唱法,豫剧风格特点的作品,也是近几年作曲家们创作的最具代表性的本土性、民族性气质的声乐作品之一。在这首歌曲中,中国社会发生了翻天覆地的变化,社会改革进入到了一个如火如荼的时期,这首歌曲在2004年经由著名词作家甲丁先生作词、国家一级作曲徐沛东先生作曲共同完成。本文的《黄河渔娘》中的创作特征、情感、内涵解读以及钢琴伴奏特征为研究对象,进而对整首歌曲进行诠释。

这首作品中,揭示出了伟大的中华儿女形象与品质特点,揭示出新时期人们的精神面貌特点。在这首歌曲中主要通过描述黄河上的打渔姑娘,尤其是在非常艰难和恶劣的生活环境下所进行的一系列拼搏与努力,展现的是中华儿女们不畏困难、不屈不挠、勇往直前的精神气质,很好地展现出了他们努力为美好幸福的生活而奋斗的内在品质特点。

(二)作品内容简述

一首歌曲,歌词是作品完整而不可缺少的部分。作曲家将歌词进行二度创作,加上动听的旋律,生动地再现歌词所要呈现的内容和情景。《黄河渔娘》这首歌曲的歌词中没有温婉含蓄的艺术特点,更多的是一种质朴、由内心直接迸发出来的情感特点,而且这种直接的情感特点很富有现实描述性、抒情性特点。在一种朴实无华的歌词中塑造出一种鲜明生动、情感真挚的意境,富有中国文化特有的写意韵味,表达出中国民族、民间的乡土艺术韵味特征。

首先,在对更多乡土情结描述的同时,也对岸边劳作的劳动者和村落中的人们进行了赞美,将一种朴实无华的生活融入进去,岸边的渔娘虽然辛苦、辛勤,但爱美、有梦想,把自己的情感等都融到了日复一日的劳动中去。虽然每天很劳累,可渔娘们为了自己梦想,为了对美好而幸福生活的追求,实现她们对美好生活的向往和渴望,不辞辛劳日复一日地劳作。

其次,这首歌曲最为动人的地方也是最能体现作品内涵特点的地方,就是黄河渔娘作为一群普通的女性,过着质朴而真实的生活,作品对一群积极向上而充满梦想的普通女性的讴歌透露出一些非常细节而形象的特点,比如,黄河渔娘的细腻、黄河渔娘的温柔与善良等形象。词曲作者通过这些场面刻画出真、善、美。通过这些场面描绘出了一种爱美、有梦,追求内在与外在结合的渔娘的性情与气质。她们的内心情感都是隐藏在所热爱的生活中进行表达的,通过对艰苦生活的打磨,对艰苦环境的改造,以及对生活和梦想的乐观间接表现出来的。

再次,这首歌曲的内涵特点也体现在文化传统与品格方面。这种对于内外在形象、人物与背景的反差描述,就很自然流露出了渔娘的形象特点,以及质朴、倔强的品质和特点。但是这些人物也折射出中华文化传统与品格方面的积淀与影响,清晰的将中华民族的伟大精神融入人们视野,令人无限的怀念与向往。

三、《黄河渔娘》的音乐与创作特征

(一)音乐分析

艺术歌曲《黄河渔娘》中,鉴于其中具有浓郁的戏曲唱段特点,因此这首歌曲的曲式结构也具有独特的特点。

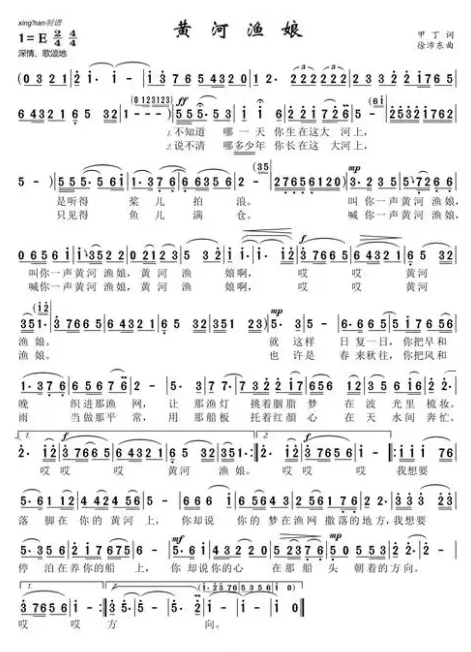

1、歌曲是整体三段并列结构,但是在这种形式中也体现出曲式结构的彼此呼应特点,因此除了音乐旋律之外,还有歌词方面的逻辑关系。整体上而言,歌曲的曲式为引子、A、B、C三段独立的段落构成,但是曲式的结构却具有自身的特点。引子是1-7小节,到了第一部分时则是8-34小节共计27小节的规模;第二部分则是33-55小节共计21小节,而在第三部分56-81小节则与第一部分小节规模基本一致,从而形成两头大,中间小的结构特点。

2、在句法结构方面,这首歌曲也有自身的特点——非方整性特点。比如引子以7个小节规模构成的结构特点。A部分的第一个乐句是8-13小节的六个小节。第二个乐句则是变奏特点的14-18共计五个小节。在第三乐句时,则是19-26小节共计八小节。最后第四乐句则是27-34的八小节规模。整体上展现出前两乐句之间的非方整性与后两乐句之间的方整性特点。

3、B段中的乐句结构特点相反,也是四乐句结构,但前两个乐句都是7个小节构成的结构特点,在第三乐句则是只有4小节和3个小节的规模,造成事实上整体规模减少了一个乐句的特点。这种情况造成了前松后紧、前长后短的乐句特点,呈一种进行上的动力性和不稳定性,为引入后一段音乐做好铺垫。

4、C段中又多出来一个乐句。这种情况是源于前两乐句规模都是4小节规模,比之前的乐句有所缩小,第三个乐句依然是4小节,但是第四乐句则是8小节,第五乐句是6小节,从而造成前面的动力较强,在后面部分逐渐减弱的律动发展特点。

(二)旋律特征

1、《黄河渔娘》这首歌曲在曲式结构方面的设计,也是由于旋律的写作特点造成的。比如在开头的引子部分就使用了一种场面性的、十分宏伟的音乐气质,通过对其音乐跳进设计、富有想象力与震撼力的情景形式设计,让这首乐曲从一开始就带有一种富有歌颂型、场面性、戏剧性的情绪特点与故事氛围。

2、旋法中还注意让旋律起伏特点接近河南当地的语言音韵起伏特点。比如在A段中,在刚一开始时的乐曲中,就注意旋律线条进行语言韵律起伏特点的模仿,作曲家根据河南当地方言中大多平直、但少数跳进较大的语言特征、音韵起伏特点进行旋法运用和乐句谱写,把更多河南语言中的大跳如倾诉般的音韵特点,融入作品的乐句设计与旋律演唱中。

3、歌曲中的旋律也注重依靠术语的提示和情绪层次的设计。比如:在B段开始中,为了让乐曲的情绪能够迅速地进入一个比较稳定的状态,作曲家采用了情绪的层次性设计特点,在开始时表现得比A段平静,在运用舒缓的旋律线条与旋律起伏外,还关注舒缓与平静的音程使用、术语运用等问题。在这个乐段后部分,针对C段的旋律进行变化,在推动线条不断打开的同时,还进一步地运用术语提示,将感情的抒发程度也一步一步推上去,从而把作曲家对渔娘的赞叹与中华民族的伟大精神都很好地表现出来。

(三)调式调性分析

《黄河渔娘》整首歌曲采用了民族五声调式,采用G角调式与E宫调式交替地进行为主。在其中短暂性地穿插其他不同调式的色彩交替。比如在演唱的开头部分就采用了三十二分音乐的B徵调式开始,将音区上移,从而让整个乐句都放在一个比较高的音区上,并且很快上行大跳,然而又下行大跳,再反向大跳上行的旋律特点。使得旋律的调式色彩感被不断交替。因而其中的音乐在不断地变化,且旋律豪放,富有典型的中原音乐性格与文化特点。这样可以将黄河的气势很好地表现出来。

在本首作品第一乐章的前3个小节可以看出,很强的力度下,还对八分音符进行了演唱,在“哪”字以后,很快采用六度大跳形式对歌词进行叙述。这个谱例中的第二个特点是以每小节为单位的音乐旋律调式,将一句歌词分为前后两个不同的部分,从而在音乐与歌词结构上互为连接,将旋律的调式色彩可以很好地展现出来。调式特征还伴随着线条在更广阔的音域范围内上下展开、起伏波动,从而让歌曲的音色更富有变化性特点和多样性特征。这些都体现出了河南当地的戏曲和民歌中爱使用大跳的习惯对这首歌曲作品调式调性的影响。因此,音乐中的调式特点主要呈现旋律大跳、小跳、上跳与下跳的结合特点。这种调性风格将黄河的气势磅礴与渔娘的勇敢无畏精神、朴实与质朴的人物形象很好地塑造出来。

从12-15小节在中弱的力度上展开上下大跳与小跳结合进行。第二小节先下行六度,然后反向三度的旋律特点,在这里冲淡了调式的统一性色彩,在“叫你一声……”的歌词叙述中,调式先后临时在多个不同主音上断开,旋律也变得更加情绪化,除了舒缓多采用级进为主的旋律外,还有很多大跳进行,从而让音乐变得更加具有喊话的语言特点与叙述性的特点。

从28-36小节可见,三度的下行跳进后,很快在四小节中演变为上行四度跳进,第五小节时的六度下行大跳,七八小节的五度大跳以及第9小节的五度上行大跳。作曲家希望通过对这类具有地方豫剧特色的歌曲调式设计,凸显出音乐中的唱段个性和调式特点。

四、《黄河渔娘》的钢琴伴奏分析

这首作品是一首河南豫剧风格比较典型的民族创作歌曲,这首作品伴奏要素也比较富有立体性与戏剧性特点。具体而言,歌曲中的优美旋律与大气的特点,伴随着伴奏中的巧妙与细腻,以及歌词中直接、淳朴又不失激情的描述等,使得音乐中民族特征非常鲜明。艺术歌曲《黄河渔娘》歌曲的伴奏有很多种形式,有钢琴伴奏和交响乐伴奏,文章主要以刘聪编配的钢琴伴奏作为研究载体。

(一)钢琴伴奏织体的运用

钢琴伴奏是歌曲完美艺术呈现必不可缺少的部分,在演奏的时候首先需要考虑作曲家所运用的伴奏织体音型,刘聪在艺术歌曲《黄河渔娘》的钢琴伴奏用,主要运用了复合型、和声性、综合型三种织体伴奏。

艺术歌曲《黄河渔娘》钢琴伴奏编配非常的精妙,织体的综合性较强,有复调性的钢琴织体伴奏、有柱式和弦部分、有分解和弦织体部分。无论哪一种伴奏织体我们首先不得不了解交响乐伴奏的配乐形式。交响乐伴奏强调西方管乐、弦乐与人声合唱结合的乐队伴奏模式。这样不仅在音乐风格上体现出了中西方文化的汇合色彩,还在音响上形成了具有浓郁的河南地方戏曲韵味与西方乐队交响性进行融合的特点。弦乐的运动主要是在高音区衬托歌曲中的抒情、强调戏剧性特点的作用,而后在不同的乐段中与弦乐的功能进行交替。合唱队游刃有余的唱腔运用在中声区与高音区流动贯穿。这样,乐队的音色就很自然地融入人声中。此作品对河南豫剧剧种的甩腔特点也进行了很多的借鉴,比如:强调旋律与结构处很巧妙地运用豫剧中的滑音、波音等特点。合唱队使用衬词“啊”进行旋律的润色,这些技法的使用都显现出豫剧中的特有特点。歌曲最后乐句7小节部分,可以看出长线条高音区的旋律线条,在管乐与弦乐的推动下,歌曲情绪逐渐再次上扬,人声也达到了全曲的高潮,似乎是再次发出对黄河渔娘的由衷赞叹。最后将歌曲再次推向高潮,与开始的管乐,尤其是铜管中演奏形成呼应和对比。

著名作曲家武汉音乐学院教授刘聪在编配钢琴伴奏的时候,很多地方的音响和交响曲伴奏保持了相同的音响,用各种织体去和交响曲的大气磅礴相吻合,从而展现了作品的情感内涵与情绪特点。前奏由七个小节组成,采用2/4拍与4/4拍混合拍子,作曲家在第二小节采用了左右手柱式和弦来描绘气势凶猛的黄河形象,第三小节右手用八度奏出主旋律,左手采用柱式和弦伴奏织体描绘了汹涌的黄河暗流涌动的景象。在第四小节中,左手下行坚定而有力的八度和右手八度加不协和和弦形成对比。在第五小节中右手采用大和弦为主旋律,左手采用全分解和弦的伴奏织体,将音乐的情绪变得更加流动与平缓。第七小节中左手采用双音与八度下行,而右手采用双音与八度呈级进音阶式的上行填充,左右手形成了反向进行,用渐强的音乐力度引出歌曲的主题,给A段的开头第八小节(歌曲的第一小节)歌词“不知道哪一天你生在这大河上”,烘托出一种强力而发自内心的“问句”,形成一个大大的问号。第八小节右手震音伴奏织体,左手用全分解与震音相结合,双手的不规则且自由的伴奏配合下给演唱者充分的抒发情感的自由和表现的空间。

在作品A段中,伴奏织体在作品的情绪中发挥着巨大的作用,可以说伴奏织体起到着主导作用,右手织体主要是围绕主旋律而进行的多层线条构思,左手则选择琶音、和弦低音两种不同音型交替进行,衔接自然,旋律流动,展现出了作品《黄河渔娘》所要传递出的情感内涵。在《黄河渔娘》A段的后半部分,则是以和声型分解和弦进行陪衬,整体是以分解和弦的进行。

B段和C段的伴奏织体与A段相似,但整体左手基本采用全分解的伴奏织体,用和声性的全分解刻画音乐的流动性,配合歌词诉说性的特点进行,而右手主要采用复合型与综合型的柱式和弦,丰富旋律的内涵。

(二)钢琴伴奏和声分析

艺术歌曲《黄河渔娘》钢琴伴奏中的和声在运用中,主要在四部和声框架下,大量地运用副和弦和七和弦作为主要的写作方式。大量副和弦和七和弦的使用让音乐的发展增加了更多了动力感,同时各种和弦的重复音与省略音增加了作品的灵动性与戏剧性。如在第十小节处,作曲家运用了DD7和弦增加了伴奏的色彩性,同时强调并烘托了作品中所描写的渔娘生长在这大河上的种种辛苦与不易的滋味。在第十二小节运用了③7和弦既增强了戏剧性的色彩,同时也强调了E宫副三主和弦的功能。A段中从第八小节至十三小节,和声的走向:T-TSⅥ-DD7-TDⅢ-Ⅲ7-DD7-TDⅢ。A段中十九小节至三十小节,旋律在G角上进行,和声进行:t-tdⅢ-tsⅥ-sⅡ-t-sⅡ-D-tdⅢ-tsⅥ-tsⅥ-tdⅢ-tsⅥ-Ⅱ7-tdⅢ-t。从以上和声可以看出,作曲家运用了大量的副和弦增加音乐的色彩感。这样和弦进行给人的最大感受是简单、明了、清新。灵动的和声进行结合复合音型的表现方式让内涵变得更加丰富,让旋律平稳的基调上带来了更多的深沉。钢琴伴奏中,演奏者除了掌握基本的演奏技巧外还需要聆听和声的进行,聆听每个和弦的色彩,才能让钢琴伴奏的效果更加的形象,画面效果更加丰富,对渔娘的内心深刻地刻画,使得黄河渔娘这一朴素和纯洁的形象通过艺术再现,展现出不断追求梦想的渔娘形象。

结语

著名词作家甲丁先生和徐沛东先生合作的艺术歌曲《黄河渔娘》,是一首戏曲音乐风格较浓郁的艺术歌曲,融入了河南豫剧戏曲元素在中国民族声音作品中的应用,融汇了豫剧调式、板式、音韵、旋法等豫剧特点,同时刘聪教授为歌曲配上了完美的钢琴伴奏,让这首成为一首艺术歌曲的经典之作。再现了渔娘的朴素以及对祖国母亲河的热爱之情,展示了作曲家深厚的民族音乐功底和精湛的作曲技法。

参考文献

[1]周桐羽,徐沛东声乐作品中的民族特征研究与演唱分析[D].江西师范大学,2014.

[2]王旭,河南豫剧风格民族声乐作品演唱研究[D].武汉音乐学院,2015.

[3]叶新,艺术歌曲《黄河渔娘》钢琴伴奏音乐的曲式分析[J].艺术大观,2020(11).

[4]席亚倩,浅析《黄河渔娘》的艺术特征[J].黄河之声,2020,(09).

[5]杨莹,戏曲元素运用与民族声乐的思考[J].内蒙古师范大学,2023.

[6]陈兰,歌唱与钢琴伴奏的完美契合——以艺术歌曲《黄河渔娘》为例[J].歌海,2002,(07).

[7]王雨微,中国民族声乐作品的演唱风格与技术解析——以毕业音乐会中五首作品为例[D].新疆艺术学院,2020.

[8]仝剩男,豫剧元素在民族声乐作品《黄河渔娘》中的运用与演唱实践[D].信阳师范学院,2023.

[9]杜洪晨,豫剧唱腔在民族声乐教学中的运用与探索[D].吉林艺术学院,2021.

[10]刘爽,徐沛东艺术歌曲《黄河渔娘》《天蓝蓝》《红月亮》的创作研究[D].贵州师范大学,2014.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/79553.html