摘要:弗里德里克·肖邦被后世誉为“钢琴诗人”,其作品以优美的旋律及丰富的精神内核为特点,是整个欧洲,乃至世界音乐发展史上不可或缺的重要作曲家、音乐家。肖邦引领了欧洲浪漫主义音乐风潮,与李斯特、门德尔松、舒曼等人一起筑起了一道道瑰丽绝伦的风景线,他是一位在当时而言很“特殊”的作曲家,其作品仅集中于钢琴,不创作涉猎歌剧、室内乐、交响乐、其他乐器的独奏作品。但单论钢琴作品,肖邦也能被称为里程碑式的人物,为后世的钢琴音乐发展起到了关键性的奠基及推动作用。研究肖邦的钢琴作品,对我们进一步学习钢琴这门学科有着重要的意义和价值,本文将从肖邦作品宝库中非常重要的一环——四首叙事曲入手,主要对其《第一叙事曲》的演奏版本进行解析,从作曲家和作品创作背景入手,分析其艺术特征,继而解构作品曲式,从而更好地理解《第一叙事曲》的情感表现。最后从三位著名钢琴演奏家的不同风格版本进行细化、对比解析,希望能更深入地理解本首作品,在未来的演奏及教学中得到更好的体验。

关键词:肖邦,《第一叙事曲》,演奏版本,解析

一、肖邦《第一叙事曲》的背景简介

(一)作曲家简介

弗里德里克·肖邦(Fryderyk Chopin)出生于1810年的波兰,在短暂的39年人生旅程中为后世留下了众多各类体裁的钢琴作品,包括四首叙事曲、四首谐谑曲、27首练习曲、大量的夜曲及圆舞曲等等,当然还包括优秀的波兰民间音乐的体现——玛祖卡舞曲。他是一位伟大的爱国主义音乐家,毕生都在为自己祖国多舛的命运而牵肠挂肚,去世后还留有著名的遗嘱——“请将我的心脏带回波兰,安葬在故土热拉佐瓦沃拉”。

肖邦的音乐作品,以优雅但不失力量而著称,被同时期的著名音乐家、乐评家舒曼赞为“隐藏在玫瑰丛中的枪炮”①,他的四首叙事曲,属于中型篇幅的作品,尤以《第一叙事曲》最为知名,为广大钢琴学习者、乐迷所喜爱。

“叙事曲”这种体裁,是在十九世纪初被创立出来的,最早是以文学作品的形式存在的,如“folk ballade”就是当时流行于欧洲的一种“民间叙事诗”,以“诗节性”结构②著称。肖邦的《第一叙事曲》就首创性地将这种体裁运用在了钢琴作品创作上③,四首叙事曲逐步问世并被接受后,“叙事曲”这一体裁也正式被作曲界所接纳,并继续由后人发扬光大。之后李斯特、勃拉姆斯和格里格等知名作曲家都为此体裁专门创作过钢琴作品。

(二)创作背景

舒曼在评论《第一叙事曲》这首作品时,曾提及:“在我看来,该作可能是他最有才气的作品之一,我甚至告诉他,此作是他作品中我所最喜欢的。很久以后,他很慎重地告诉我‘你说得让我欣慰,该作也是我特别喜爱的作品。’”④《第一叙事曲》是肖邦开创性地为“叙事曲”这种体裁创作的第一首作品,倾注了自己诸多心血,也曾被后世英国BBC广播电台播出的音乐纪录片《肖邦拯救人生》节目中赞誉为“具有抚慰人心的神奇力量”“拯救了一个又一个本处于痛苦深渊中的灵魂”,是一首极具艺术价值和思想深度的作品,值得我们对其进行深入研究。

肖邦《g小调第一叙事曲》是肖邦在波兰革命时离开了动荡不安的祖国,前往当时世界文化艺术的中心——巴黎定居,后来在巴黎听闻起义战争被沙皇残酷*压而失败,内心充满痛苦之情,这一时期也是作曲家创作灵感喷薄而发的阶段,创作出了一系列流芳后世的优秀作品,如《c小调革命练习曲》《E大调离别练习曲》《A大调军队波洛涅兹》《bA大调英雄波洛涅兹》,以及本文要研究的《g小调第一叙事曲》《Op.20第一号谐谑曲》及《Op.28 No.7第七号前奏曲》。《第一叙事曲》拥有如同声乐般的优美旋律及如同歌剧般恢宏的气势和复杂结构,也与当时的叙事长诗《华伦洛德》相联系,具有深邃的精神内核,在揭示人生无常和对世事的悲悯心态。《第一叙事曲》充斥着作曲家对波兰革命失败的不甘及愤懑,弹奏该首作品时要将自己“置身”于作品所需表达的语境当中,“感同身受”地通过细致的和声及音色变化,营造出无与伦比的丰富层次,以便更好地去演绎这首作品。

二、肖邦《第一叙事曲》的作品分析

(一)曲式结构

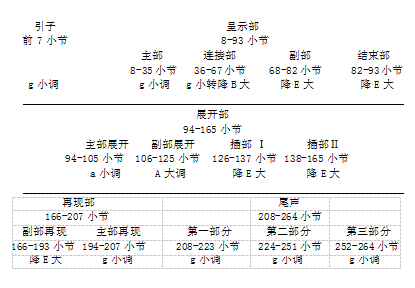

本首作品总体可划分为“引子”“呈示部”“展开部”“再现部”“尾声”这几个部分,现将其曲式结构呈现如下:

1、引子

引子是短小的7小节结构,主要在g小调上开展,然而前四小节是更倾向于亮色的降A大调,落音在#f上,往g小调转圜,速度是极慢的“Largo.(广板)”,要以极悠远宽广的心态去理解和表现这个引子,将充满遐想感的音乐意境表现出来。

第1小节的“pesante”是要求作品以沉痛悲悯的心态来进行表现,可谓是为全曲奠定了一个纲领基调,这里的处理,是从拿波里和弦⑤的主音起始的,坚定地“f”奏开头,像徐徐铺展而开了一幅巨幅帷幕般,给听众一种厚重感。

引子结束时是Ⅳ6-Ⅵ2的转换,给予听众一种“不稳定、不确定”感,像背井离乡的作曲家在向自己的内心发问,自己未来将何去何从般的迷惘和彷徨感一般。

2、呈示部

呈示部的和声进行是从属到主来开展的,以忧郁哀婉的g小调徐徐铺展而开,是作曲家以一种最温柔却坚定不移的口吻在控诉着沙俄对波兰的侵占和*压,对故土的思念和对祖国不幸遭遇的痛苦,对沙俄侵略统治和血腥手段的愤恨皆从主部主题逐步展开呈现。节奏方面是较为少见的四六拍,以绵长的乐思和断断续续的小乐句对比出了一种矛盾的形态,乐思是连续不断的,实际呈现手段却是压抑和悲伤的,仿佛是在啜泣一般。

3、展开部及短小插部

94小节开始,是展开部,其主部使用的调式是a小调,与后面同主音的关系大调做出色彩和情绪上的对比,到了106小节的副部,该段落和声变化极为丰富,彰显了肖邦对钢琴这件乐器所能表现出的丰富音色的深度理解,在大量的临时变化音中营造出了一种宏伟雄壮的气势。随着右手八度大和弦的连续进行,双手在跨越了五个多八度的音域中展现出了无与伦比的音乐张力。

4、再现部及尾声

在经过了展开部的主、副部和两个短小插部之后,作品进入到了再现部及尾声部分。再现部的主部仍是使用的g小调,短暂的歌唱、抒情性旋律后,就又进入到了如同疾风骤雨般的织体当中,之后分别经历了大量快速的左手分解和弦上、下行跑动,营造出猝然之感,连续的急板六连音、快速上下行旋律音型的跑动,在尾声的结束部分则采用的是双手快速solo式的炫技及八度反向、下行进行,整个尾声部分可谓都是极为壮烈的,是肖邦在通过音乐的笔触抒发内心澎湃汹涌的激情,表达自己报国无门的愤懑之情。

(二)情感表现

想要在演奏中展现好《第一叙事曲》的情感表达,是需要更深一步地了解肖邦的生平履历、情感经历以及当时的时代和社会背景的。要更“切身”地将自己置身于作曲家的心路历程中,感受他创作本首作品时的心态和情感诉求,这样才能尽量地贴近于作品本身应该表现出的音乐情感。

肖邦的《第一叙事曲》一是以“悲”字为总体情感线贯穿着作品始终的,而且本首作品的“悲”是大时代、大环境的“大悲”,是那种无力通过自己的努力去改变事实的“悲”。肖邦被迫离开祖国,又受到密茨凯维奇叙事诗作的影响,自己本身又是体弱多病、多愁善感的身体和性格,所创作出的《第一叙事曲》就更增添了悲天悯人的无力感。

汉诺威、鲁宾斯坦音乐学院教授阿里·瓦迪曾评述:“和德国学生相比,中国人与肖邦天生亲近,中国人是最适合弹奏肖邦音乐的民族。”因为中国对儒学文化的秉持,那种天性的谦逊、内敛以及面对强敌,如二战面对日本侵略者的奋起反抗,都与肖邦所处的时代有共通之处,更易理解本首《第一叙事曲》的情感体验。

在大导演罗曼·波兰斯基的《钢琴家》一片中,《第一叙事曲》的重要段落被完整地演奏了下来,配合影片那发人深省的内涵,将凄凉、孤寂和无助感深深地映射进了观众内心,观看影片也可以帮助理解本首作品,更“具象化”地通过视听感受,体会作曲家创作本首作品时的情感激宕。

三、肖邦《第一叙事曲》的演奏版本解析

(一)对科尔托、齐默尔曼、李*迪演奏风格的综述

在《第一叙事曲》演奏版本的遴选中,笔者选取了科尔托、齐默尔曼、李*迪这三位钢琴家的演奏版本,其中科尔托是最老牌的,二战时期的钢琴家,真正从那个动荡时期经历过的,他的演奏极具参考价值;齐默尔曼和李*迪则是全球范围内最知名的肖赛第一名、肖邦作品优秀演奏家,齐默尔曼学习生涯唯一的老师,是波兰学派的伟大钢琴演奏家、教育家、肖赛评委会主席雅辛斯基,齐默尔曼获得了第九届肖赛第一名;李*迪则是肖赛历史上迄今为止年龄最小的第一名获得者,获奖时年仅18岁,演奏风格少年老成。他还在第17届肖赛受邀担任比赛评委,是全球第一本肖邦护照持有者。

三名演奏家的演奏速度方面,几乎没有差别,平均速度在88拍/四分音符到84/四分音符左右,其中不得不提及另一位伟大演奏家,古尔德的平均速度就更具个性化,比这三人要快了近30拍/四分音符,也就是快了接近1/2的速度了。笔者还是更认可上述三位演奏家的速度,更贴合听众的欣赏习惯。在作品层次力度的处理方面,李*迪的控制和表现更适中,而齐默尔曼相较李*迪的力度对比就更鲜明一些,科尔托由于录音版本较早,音质略显驳杂,分析而出的力度层次变化是三位演奏家中更少的。

(二)三个演奏版本的分述解析

1、科尔托

科尔托是三位演奏家中辈分最高的,他也是法国钢琴流派的代表演奏家,其青年时在巴黎音乐学校学习,师承于李斯特的嫡系学生德孔布和迪耶梅。由于青年时期科尔托担任过拜罗伊特音乐节的助理指挥,跟随著名指挥家莫特尔和里希特深入地学习过指挥,这也为其在钢琴演奏方面奠定了更为坚实的基础,在后来对肖邦音乐的演奏及诠释方面,有了更广阔的深度及空间感。

科尔托被誉为是兼具法、德及东欧浪漫主义时期演奏风格的最后一位钢琴大家,其最被大众认可的就是对肖邦音乐的认知和演绎。科尔托对《第一叙事曲》的演奏,其引子部分力度更弱一些,速度适中,音色柔和唯美,极具浪漫气息,充满着诗意。呈示部主题,他的处理与另两位演奏家迥异,五个音的主题乐思是以一个四分音符连带四个八分音符的韵律来展现的,左手和声部分的根音则做了“长、短”不同时值的处理。到了呈示部主部,由开头抒情性的展现逐步做了紧缩处理,在速度节奏及气息氛围方面都做了较大幅度的变化、冲突与对比,使得此处与后面呈示部副部的对比更显明朗。在呈示部副部中,科尔托演奏得更绵长而富于歌唱性,左手首音则是做了加重、加强调的保持音着重处理,对三连音等位置和休止符的衔接糅合也做了特别的展现,赋予了作品更多的叙事性,充分展现了肖邦本首叙事曲中那悲天悯人的气度。

2、齐默尔曼

齐默尔曼是第九届肖赛的第一名,20世纪70年代中叶的肖赛是当时那个年代含金量最高的少数几个国际A级赛事之一,其唯一的师承是肖赛三届评委会主席,钢琴教育大家雅辛斯基,波兰钢琴学派的代表性教育家,也是继莱谢蒂茨基创立了波兰钢琴学派之后,在帕德瑞夫斯基和施纳贝尔之后,进一步将波兰钢琴学派发扬光大的人物。所以在齐默尔曼成名后,他的演奏是被公认的最“肖邦”式的理解和表现。雅辛斯基曾说:“有了好的技术并不等于有了好的音乐,内心的情感是最重要的。”他教授出的齐默尔曼,也是秉持了这种演奏风格,以内心对肖邦作品深度的理解来更好地、淋漓尽致地表现各类作品的风格。如这首《第一叙事曲》,齐默尔曼在演奏过程中更多地使用了大臂、小臂及手腕的连带协同发力,使得触键发出的音色音质更趋明亮、富于色彩变化。这也是波兰钢琴学派自莱谢蒂茨基以来所秉持演奏肖邦作品的表现风格。

齐默尔曼在演奏中,肉眼可见地更显松弛,在做渐强、突强这种层次变化时,充分利用了手臂的自然重量,以手臂将肩背和腰腹力量联系在一起,通过手腕的衔接放诸于指尖,层次变化过渡极为自然,演奏出的音乐风格典雅高贵。央音博士、钢琴演奏家段召旭曾在其著作《肖邦国际钢琴比赛的美学审视》中提出,“齐默尔曼的版本是经过对乐谱的音乐语汇、句法、旋律、和声等进行深层次的分析挖掘之后,形成对乐曲风格和精神的忠实再现。⑥”不论从气质、艺术性、对作品的诠释度等方面来说,齐默尔曼都可谓是最贴合肖邦本人的钢琴演奏家,他的演绎将肖邦叙事曲那冷静中蕴含着烈火般炙热的爆发力完美地表现出来,既像一位绅士,又像一位勇士,极具时代意义。

3、李*迪

李*迪是全球肖赛历史上最年轻获第一名的钢琴家,在1999年时,李*迪连续参加了三个比赛,分别是3月在荷兰举办的李斯特国际钢琴比赛,获第三名,同时被颁发“赛事公众奖”,被评为最受观众喜爱的演奏家;6月赴美参加吉娜·巴考尔国际青少年艺术家钢琴比赛,荣获第一名;12月又参加了第二届中国国际钢琴比赛,获第三名。这三次大赛也为李*迪一次次奠定了信心,在接下来2000年10月份赴波兰参加的第14届肖邦国际钢琴比赛中一举夺魁,并荣获“最佳波兰舞曲演奏奖”。被赛事评论家誉为“虽年轻但拥有着极为成熟的音乐处理能力”的青年钢琴演奏家,其气质和演奏风格也是继齐默尔曼之后,又一位不世出的天才型演奏家。

李*迪对肖邦的诠释可谓是极“综合”性的,这与他的学习经历有关,早年跟随但昭义老师学习,但老师的师承又与周广仁先生和苏联学派息息相关,而在获得肖赛桂冠之后,李*迪考进了世界音乐顶级学府,德国汉诺威音乐与戏剧学院,拜于钢琴大师、教育家阿里·瓦迪门下,可谓是结合了俄派和德派的音乐理解与演奏诠释。李*迪之所以能成为肖赛历史上最年轻摘得桂冠者,即是因其少年老成的稳定心态以及扎实的技巧与超常音乐理解能力的结合。阿里·瓦迪非常欣赏以李云迪为代表的中国钢琴家对肖邦音乐的诠释及演绎,因其认为中国人的含蓄、儒雅与肖邦本人那高贵优雅的气质极为贴合,从本质性格上就更易理解肖邦的音乐并对其进行贴合作曲家本意的二度演绎。

李*迪的叙事曲,以很多个“合适”为注脚,不论音乐性的展现、意境的契合度、速度、层次力度及变化对比等方面,都极恰当,颇像“增一分则肥、减一分则瘦”的“东家之子”般,一切都恰如其分、恰到好处。也正是这种细致的斟酌和展现,才使得他的演绎更为大众乐评人和乐迷们所接受。

结语

肖邦的音乐受众群最广,阿里·瓦迪也曾评价,肖邦的音乐是最适合中国演奏家来进行演绎的。在众多肖邦的钢琴作品中,其四首叙事曲又是皇冠上那四颗最熠熠生辉的宝石,其中又以第一首最为知名。本文所研究的三位作曲家,时代不同,演奏风格的差异也确实存在,这也是广义古典音乐的独具魅力之处——既要依照作曲家的意图来展现音乐,又不可“千篇一律”“食古不化”地对作品的演绎进行具有个人特色的二度创作和表现。科尔托、齐默尔曼、李*迪三位都可谓是具有划时代意义的知名演奏家,尤其是近代的后两位,都拥有着众多的拥趸乐迷,细致并深入地研究他们的演奏风格和差异性,对更好地理解肖邦《第一叙事曲》这篇作品的内涵有着极为重要的意义。本文限于篇幅,只能做粗浅的解析,希望能为同行们提供一些可供借鉴之处,也为笔者在接下来的学习和工作中进一步提升业务能力添砖加瓦。

注释:

①胡禹平.伟大的音乐家[M].华中科技大学出版社,2022.

②“诗节性”结构就是诗中重复出现的结构形式,有时相当于散文中的段落.英语“诗节性”诗歌结构中每一节的诗行数目有固定的,也有不固定的;诗行长短有变化的,也有固定的.一首诗可能只有一节,也可能由数节组成.

③钱仁康.肖邦叙事曲解读[M].人民音乐出版,2006.

④舒曼致海因里希·多恩的信笺.1836.9.

⑤拿波里和弦,常以C大调的降Ⅱ级大三和弦构成.

⑥段召旭.肖邦国际钢琴比赛的美学审视[M].湖南文艺出版社,2014:48.

参考文献

[1]钱仁康,钱亦平.音乐作品分析教程[M].上海音乐出版社,2001.

[2]王爽.肖邦第一叙事曲演奏版本比较研究[J].戏剧之家,2017,(24).

[3]方庆,杨怡.肖邦第一叙事曲版本探析[J].歌海,2014,(03).

[4]赵方.肖邦《g小调第一叙事曲》的音乐分析[J].大舞台,2013,(04).

[5]杨秦生.论肖邦《g小调第一叙事曲》的结构特征[J].艺术教育,2010,(07).

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/79076.html