SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:北寨画像石的“观看”在形象、媒材和观者方面均体现了汉人的生命观。巫鸿先生提出,“从‘观看’的角度研究古代画或者雕塑的研究涉及的对象有三个方面,一是观者(viewer),一是形象(image),一是媒材本身”①。形象和媒材相辅相成,画面饱含的温暖与人性和石材的冰冷,以及石刻画面、石材以及整个墓室空间所保留到现今的来自汉代的风格与气氛,共同促成加深了汉代人生命观的表达。“观者”可分为“现实的观者”和“理想的观者”,“现实的观者”即生者,是画像石包含生命观所有情感的来源与体验者,而“理想的观者”是在汉代“死而不灭”背景下生者对生命的思考,即理想与现实的妥协而虚构出的观者,是画像石体现生命观的载体与体现者。

关键词:北寨画像石;观者;形象;媒材;生命观

一、形象、媒材承载的生命观

我们观察物体,首先会接受到颜色、形状、材质等与媒材相关的信息,而后上升到内容、质感、功用等表达情感的因素。对于汉画像石,可以总结为以下几个关键点:与石质媒材相关的冷灰色、触感冰冷;与表达情感的内容有关的刻画纹样、石面形状受制于石室的形制。

画像石以封闭式的石室为媒介,通过石材坚硬、冰冷、厚重呈现出自身的“表情”,观者观看后“截获”到其中的表情信息,经过自身情感因素的内化,融合为具有个体独特性的审美感情。这与现代美学领域对于媒材的理解相一致,即媒材直接与情感相关。王朝闻先生认为,“艺术的美感的形式即形式美包括艺术媒介本身所具有的表情或表情性”②;英国表现主义美学家Bernard Basanquet提出“使情成体(feeling embodied in an object)”的思想,认为情感通过想象附着于形式之上,艺术美是情感与物质媒介所形成的形式的融合③。再如,许多当代艺术家“神往于他们所谓的‘质地(texture)’——一种物质感,光滑或者粗糙,透明或者稠密”④,视觉艺术的柔软、坚硬、冰冷或温暖等强烈的质感直接作用于人的知觉感官,从而产生较为持续的潜意识认知,形成在视觉空间接受的过程中,产生了“幕后”的情感铺陈。

正如巫鸿先生所说,石头作为一种特殊的建筑材料被“发现”,不仅标志着汉代心理层面实质性的变化,也标志着一个纪念性建筑时代的到来⑤。在公元前2世纪以前,墓葬礼仪性建筑一律都是木结构,迄今为止没有发现石质碑或雕刻,但从公元1世纪开始,则出现了“选择名石,南山之阳,擢取妙好,色无斑黄”供墓葬等礼仪性建筑使用⑥。同理,作为视觉艺术的北寨画像石以青石为媒材,质地坚硬、颜色冷灰、触感冰冷,且因其深埋地下较少受到风沙日晒等侵蚀,与世隔绝保证了逝者与世俗生活的隔离,以确保其与汉代所崇尚与追求的具有“永恒”意味的生命观相符合,而墓中其他诸如木材、漆器等质地较软的艺术品大多被侵蚀殆尽,奇珍异宝被偷盗者抢夺一空,只有看似朴实无华的画像石作为沉淀千年的艺术品流传至今,真正获得了“永生”。

从木到石,体现了汉代人对于无法征服死亡的恐惧以及应对方式,象征了“灵魂不灭”以无限延长生命的渴望,以及对于生命的困惑和对现实的妥协。朴素的来世观也使得汉画像石等礼仪性建筑空前繁盛,以石材固化生命、连接死亡与永恒。因为对于未知,人们大多倾向于选择接受和妥协,与今人一样,汉代人无疑对生命有着重重疑惑,在那个看似生产力简单而精神追求大气磅礴的时代,汉代人选择在生前为自己设计、装饰墓葬这一浪漫的手段,给自己以慰藉与希望。

对于形象创作方式而言,无论是二维平面内减地凸面线刻还是高浮雕阴线刻,形象皆是表现情感并且构成叙事性画面的关键性因素。《淮南子·原道训》中提到“物穆无穷,变无形象”,“形象”即有形有状之象,这里“形象”一词已知是首次拥有泛指具体形态或者姿态的含义。汉画像石的形象,以其带有世俗性与神话传说两大内容体裁的选择,以及“补白”的随机性艺术语言与刚柔并济的线条表现,平衡了画像石作为墓葬形制所包含的“死亡”之意味,实为墓室建筑中人性、世俗性的体现,反映并且保留了汉人对于生命的思考与妥协,以及对于世俗生活得以延伸的渴望,使画像石的视觉空间同时带有思想性与娱乐性。

纵观北寨画像石,青石的冷灰色调加重了触感上的冰冷,位于石室表面且直接与葬仪相联系,富有世俗意味的画面空间调和了其与“死亡”相联系的冰冷感。画面形状受到其墓室壁面形状及大小的影响,画面局限在石面范围内,通过连续纹样作为分隔,形成较为方正的画面空间,以更好地烘托主题图像。同时,在北寨汉墓中出现了高浮雕阴线刻的倒挂翼虎,使得整个墓葬空间被充分利用、使得千篇一律的减地凸面线刻得到些许调和。

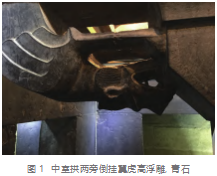

中室带有细劲纹样的“倒挂翼虎”高浮雕(图1),其上的刻纹完全服务于浮雕翼虎,翼虎与石拱并非拼接,而是利用石材形状将其以高浮雕的形式镂刻在石拱之上,利用石材转折面的坚硬质感强化翼虎的力度感。翼虎形体流畅,背部及前爪皆呈蓄力状,有着蓄势待发的紧张感,细部牙齿尖而有力、耳朵圆润生动似在聆听、眼睛凝神若思,加之细致的刀刻纹样使细节更加饱满、形象更加生动,耳下腮部左右对称的三根胡须,采用富有弹性的勾线描绘,刻于紧实平滑的腮部,坚挺的颈部、羽翼处皆以密线排布以示羽毛丰满,线条勾勒与高浮雕形体转折处互为补充,体量更为结实厚重,体现出汉代雄大质朴的艺术表达与艺术观念。

质地不过于脆或过于疏松的青石为画像石线条流畅度以及形象的精细度打下了坚实的基础,且画面用笔受益于画像石“以石为地”“以刀作笔”的制作过程与手段。工匠纯熟的技艺也使得石材的坚硬感得到柔化,却也很自然地保留了画面中硬朗的转折与用笔。如下图(图2)人物胡须部分的细节刻画,能够看出石面与刀刻所留下的较为硬朗的痕迹,但古朴生动的形象以及保留石材与刀具所留下的原始痕迹而不做过多掩饰的态度也反映出汉代质朴的世界观与渴望率真、享乐的生命体验。

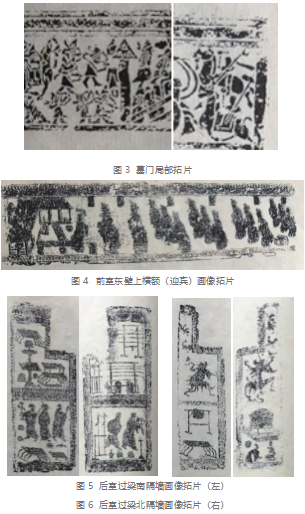

同样,画面按照绘画顺序“先大后小”的经营位置也体现了汉人随遇而安、率性的精神。画像石画面的经营位置很大程度上受制于石面大小与形状,表现在空间的利用上,则为先画者大、后画者屈从于剩下的空间。如墓门(图3)桥右侧车后剑、戟的方向,画面下方骑兵所持剑戟的朝向受制于画像石右侧石面的边缘;桥左侧正要上桥的胡兵,上方胡兵较下方胡兵体型大,笔者认为上方胡兵为先刻画,而下方胡兵为在剩余空间内后补,使得该局部呈现出“前小后大”的情况。又如,前室东壁上横额迎宾画像(图4),从左侧曲尺形房屋向右,客依次呈六列进见,而最后一列三人的大小很明显受到其右侧剩余空间的限制。再如,后室过梁隔墙(图5、图6)的画像皆受制于石面的形状,皆呈现图示形状。这种较为随意的位置安排,不仅体现了工匠对于“补白”画面留白的重视,而且能看出画面的自由、随机性,并非类似西方油画那样讲究起草、透视以及具象的细节刻画,透露出汉人深受道家自然无为思想的影响,“所谓为善者,静而无为也。所谓为不善者,躁而多欲也。”⑦

综上所述,画像石线条刻画、经营位置虽受制于石质媒材,但实则暗含了汉人对于世界与生命率性无为的理解,整石高浮雕翼虎整体形态与纹样刻画的完美融合也印证了汉人技术的高超以及审美趣味的深沉雄大,些许“金石感”暗含了汉人在精神生活丰富的条件下产生的对于艺术的追求与表达。

石质媒材呈现出坚硬、冰冷、稠密的质感,其朴素、坚实耐久的永恒性是生者赋予,与画面线条塑造呈现出来的飘逸鲜活、形象与故事情节所呈现出来的温情、虚实反衬手法表现出的“有无相生”“阴阳相抱”相协调,是对于逝者可以得到永生和长久安稳幸福的期待的形象化,形成较为平稳自然的整体美感,表现出汉人率性享乐、积极入世的生命观。

二、理想中的观者所承载的生命观

“葬者,藏也,欲人之不得见也。”⑧众所周知,中国墓葬文化讲究“不得见”,但考古证实“在墓门关闭前亲属和悼亡者可进入墓室中献祭并观看内景”⑨,在献祭过后墓穴封闭,墓葬中世界的性质将会从现实世界脱离,转变为充满瑞兽呈祥、仙人簇拥、钟鸣鼎食等精彩纷呈的“彼岸世界”,“观看”活动也从肉眼可见转变为“理想中的观者”可见,墓葬石室中画像的“观看”主体也并非生者即“外在的”观者,而是“想象中墓葬内部的死者灵魂”⑩。从这个意义上说,画像石的观看主体可以分为生者和“理想的观者”两大类。生者的观看从工匠开始,延续到今天对其进行探讨研究的学者与欣赏者,都存在着不确定性。而“理想的观者”,则是在汉代“谶纬之学”背景中,生者情感表达的载体,承载着当时人们对于死亡的接受与妥协,甚至一直延续着,在很多地方,至今还保留这一些古老的丧葬习俗。

“理想的观者”在画像石产生之初便在汉代人心中永存,其出现虽然是汉代人对于生命消逝所幻想出的一种“永生”的信仰,却同时也体现出汉代人对于生命消逝的恐惧与对于未知的妥协。画像石是汉代“事死如事生”观念的产物,画像石连同观念上“理想的观者”一道反映汉人情感。不管是“精神离形,各归其真”,还是依靠神物“引魂升天”,皆是汉人生命长存的祈愿。对于汉代人来说,精神、形骸的“归真”与现实生活相距甚远,从汉画像石的内容来看,表达出他们对现世生活的留恋与对未来美好生活的憧憬的情感。

汉人“理想中”的观者,即是学者唐琪(Lydia D.Thompson)于1998年在论文中提出的“由北向南的死者”。对于“理想中的观者”来说,画像石的“观看”是动态的。北寨画像石墓坐北朝南,从与葬礼有关的由南向北位于墓室下部的“转生画像”,到由北向南位于墓室上部的“观看画像”,“观看”过程是动态的、暗含方向性的,且对“理想的观者”来说,“观看”并非为了满足其审美诉求,而是为了实现对于死者的“引魂升天”。

综上所述,“理想中的观者”体现着汉代生者留恋现世而向往死后能拥有与现世一样幸福或者更为幸福的生活,这是在理想化的“归真”“长生”生命观中,“外在的观者”即生者所进行的世俗化、贴近现实生活的向往所虚构出的主体。在更为世俗化的现实中,“理想的观者”曾被“攀比”“面子感”等更为体现个人与群体意识的想法与行为掩盖住,但作为承载“永生”信仰的载体,在历史长河中将会永存。

结语

本文研究并总结了沂南北寨汉墓画像石在形象、媒材和观者方面所体现的生命观。形象方面,北寨画像石在线条粗细、疏密的描绘以及人物、祥禽瑞兽的神态细节塑造方面均展现了汉代大气磅礴的艺术追求。媒材方面,石材自身所带有的清冷感以及恰好的硬度,使形象所组成的故事画面完整地呈现出历史性的个人主体意识觉醒,以及对与生命转瞬即逝相反的永恒感的追求。在观者方面,北寨画像石产生便得益于汉代“灵魂不灭”的生命思考,“理想的观者”便作为汉代人对于死后世界的美好愿景的投射,承载了生者对于死亡这一未知的、却会在未来必然发生的事件的恐惧与接纳,反映在现实生活中便是以“理想的观者”作为精神寄托和美好幻想。

注释:

①巫鸿,朱志荣.中国美术史研究的方法——巫鸿教授访谈录[J].艺术百家,2011,27(04):62-69.

②朱立元.美学大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2010.

③朱立元.美学大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2010.

④E·H·贡布里希.艺术的故事[M].广西:广西美术出版社,1994.

⑤巫鸿.中国古代艺术与建筑的“纪念碑性”[M].上海:上海人民出版社,2007.

⑥巫鸿.中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”[M].上海:上海人民出版社,2007.

⑦刘安.淮南子[M].陈广忠译注.北京:中华书局,2012:201.

⑧阮元.十三经注疏附校勘记[M].上海:上海中华书局.1980.

⑨郑岩.关于汉代丧葬画像观者问题的思考[J].中国汉画研究,2005(2):39-55.

⑩巫鸿.美术史十议[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2008.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

1978年, 当年只有20岁的胡宁娜本想报考南京艺... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>