SCI论文(www.lunwensci.com)

前言

新冠病毒在全球持续肆虐了三年,尽管各地已经开始从疫 情中逐步趋于正常,但它已经从空间、时间等不同维度,加速且 深刻地改变了世界原有的的运行节奏与模式,人们正主动参与或 被迫适应仍在动态变化的新的工作与生活方式。而这对于全球十 几万家早已彷徨于如何在现代社会重建与公众的联系,如何重新 找到自己稳固的支点与自身价值的博物馆、美术馆等公共文化机 构而言,这三年无疑加速了这一领域的挣扎、求变、创新和涅槃 的过程。而使之成为可能的,能够到达彼岸的,应是平视当下的 勇气和信念, 是科学技术飞速发展对艺术日益显著的影响和变化, 是数字技术在艺术领域的广泛应用和融合,是让经典活化,使创 作重构,使受众从被动消费者转化为主动参与者的转化。

2021 年 4 月 19 日习近平总书记在清华大学 110 年校庆考察 时指出: “美术、艺术、科学、技术相辅相成、相互促进、相得 益彰”。同年 12 月 14 日习近平总书记出席中国文联和作协代表 大会时指出“各种艺术门类互融互通,各种表现形式交叉融合, 互联网、大数据、人工智能等催生了文艺形式创新,拓宽了文艺 空间。” 清晰阐明了技术与艺术的关系,为推动新技术与艺术 的融合应用指明了方向。

而本文也试图找到一个叙事逻辑,来努力厘清某个维度的 成因、现实与趋势。来探讨公共文化机构在传统的加持与瓶颈、 受众的被动与主动、科技的赋能与未知中的生态演进片段。

正文

作为公共文化机构, 博物馆始终致力于服务最广大的观众。 这也就塑造了博物馆“俯瞰众生”的姿态,而且已经保持了几 个世纪。而源自《艺术新闻》国际版 2020 年度调查表明,全 球 100 家最受欢迎的艺术博物馆在 2020 年都深陷艰难处境, 参观人数整体下降了 77%——不少博物馆在疫情期间被迫关门 谢客,因此合计参观人数从2019年的2.3亿下降到只有5400万, 下降 77%。 [1] 联合国教科文组织去年 4 月 13 日发布新冠肺炎 疫情期间全球 10.4 万家博物馆现状的报告,进一步描绘了全 球公共文化机构“十分脆弱”这一现实。该报告不仅确认了参 观人数下降 70% 以上的境遇,也必然地给出了“收入减少 40% 到 60%”的结果。而各国公共经费投入的大幅削减也是多重打 击之一。[2]

其实, 讨论博物馆等公共文化机构的困境已是由来已久了。 数百年来始终强调自己具有不可替代和独一无二的文化内涵、人 类文明浓缩与传承的圣殿、普及文化经典和精神盛宴的公共价值。 已经在互联网的冲击下打破了固有模型,被稀释了公共功能与价 值,疏远了自己的目标受众。

2009 年末, 美国国家艺术基金会 (National Endowment for the Arts) 在一份关于全美艺术参与状况的报告就表明,越来越 多的人已经不再依托公共文化机构,而是“寻找其他资源来满足 其娱乐、学习和交流的需求”。“人们在互联网上分享自己的艺 术作品、原创音乐和故事 , 并以前所未有的热情参与到政治活 动”。报告直言不讳地指出:从 2008 年之前的“过去的 20 年间 , 博物馆、画廊和剧院的观众明显减少 , 而既有观众的老龄化和白 人化趋势又很严重。”[3] 而 2008 年席卷全球的金融危机,更让 博物馆等文化机构的生存异常艰难。如何避免纳税人的唾弃和受 众的流失已是头等大事。

但诟病总是扑面而来的。美国加利福尼亚州圣克鲁兹市艺 术与历史博物馆执行馆长妮娜 . 西蒙 (Nina Simon) 在她的《参 与式博物馆——迈向博物馆 2.0 时代》一书引言中就开列出观众 对传统文化机构五个最常见的不满:1. 文化机构与我的生活不 相干。2. 文化机构的内容一成不变 , 我来过一次就没理由来第 二次了。3. 文化机构自恃为权威机构 , 对观众的意见充耳不闻 , 而且常常背景信息给得不全, 以致观众看不懂展示的内容。4. 文 化机构没创意 , 而且我还不能把我的创意贡献给历史、科学和艺 术。5. 文化机构不是一个舒适的社交场所 , 我不能和朋友或陌 生人畅所欲言地交流各自的想法。 [4]

当来自受众由来已久的诟病与过去三年的疫情“不期而遇” 的时候,文化机构的“自我革新”诉求被倒逼着加速推进了。拥 抱“懵懂”的数字技术、导入参与式、互动式、场景式、沉浸式 展陈理念和模式,已经从迫不得已转变成非常积极而富有成效的 行动。必须用显而易见的“破茧”来改变显而易见的困境。

随着越来越多受众和年轻一代已经习惯互动参与式、沉浸 式学习与娱乐体验,他们已不再把自己只定位是观众的角色,“围 观”文化活动或是迈进文化机构的大门已经无法满足他们的渴望。 甚至只有 cosplay( 角色扮演 ) 等方式才能吸引年轻受众的关注 与参与。现实也必须根据受众的需求而改变和革新,每个从业者 都必须把传承和创新放在同等重要的位置上,树立“创新就是为 了更好的传承、传承必须依赖于创新”的理念。

豪塞尔在《艺术社会史》中曾提到,在创作艺术作品时,表达自己是一种需要,但艺术更在于沟通和信息传递。因此,只 有达到预期的沟通和理解时,自我表达才是有效的,但是,对艺 术作品的解读不可能完全遵照创作者的原始意图。当作品展出时, 观众和艺术品之间存在互动,这成为艺术品意义的重要构成。 [5]

展示环境的设计品质所营造出的氛围,决定了展览整体的 视觉效果, 也是决定或评价一个展览成功与否的重要因素之一。 优秀惊艳的展示设计会让观众被现场独特的氛围所刺激、带入 和感动。“我们常看到的传统灯光、展示橱窗、统一订制的展 示柜、展墙, 这些一成不变的展示设计使艺术博物馆像一座“开 放的仓库”,远不能满足现今观众的需求。运用活泼、变化、 互动的设计,引发观众的好奇心及探索的潜能,成为展示设计 的重要趋势。” [6]

而变化与创新一定不是一蹴而就的,现实的催促,技术的 倒逼以及自我的革新早已在被视为传统的、格式化的国家级艺术 殿堂中推进和尝试了。因为最具备创新要素的公共文化机构恰恰 就是他们。疫情前的 2019 年的春节,由中国美术馆、新加坡中 国文化中心和新加坡侨福当代美术馆在新加坡联合举办了“杨柳 春风”中国美术馆藏杨柳青古版年画精品展,就是一次吸引受众 与中国优秀传统文化建立互动,进而可以沉浸、参与其中的一次 成功实践。

天津的杨柳青年画始自明代中晚期,清早期日臻完善和提 高,清中后期达到鼎盛,是年画艺术中广为人知的“名品”,其 精湛的刻工、细腻的彩绘、丰富的样式以及巨大的影响力,堪称 年画艺术之奇葩,享有盛誉。就画面来讲,其色彩焕然悦目,气 氛欢乐致祥,笔法精巧细腻,人物情态形象生动,故事情节引人 入胜,构图章法更是适合大众欣赏习惯。这种内容和形式的完美 统一,构成了雅俗共赏的艺术魅力。这次在新加坡展出的 127 幅 杨柳青年画精品,设计师充分考虑了空间、平面、视觉、听觉等 交互关系,运用活泼多元的互动设计来激发观众的好奇心及探索 潜能,将传统文化艺术与互动式、沉浸式、场景式相结合,通过 新的视觉语言活化中国艺术,讲好中国故事。

展览的开端,一对由传统门神为素材的视频片段,将“郁 垒神荼”[7] 从不停变幻的微观局部缓缓展开,如同一幅幅相互 交织的抽象画, 再配合着空灵的电子音乐和除夕夜的爆竹烟花声, 为观众营造一个神秘美妙的东方艺术世界场景。(图 1、图 2)

第二部分中“逢年有余”作品是一条跃起的鲤鱼,是另一 个“场景”亮点。为了使观众更容易理解这件作品的意义,作品 后面固定了喷绘原比例墙砖的纱,同时制作了一个水波涟漪的视 频, 通过投影仪投射在木质水缸里的特殊材质上, 年画中的“鱼” 也活灵活现倒影其中, 活化了作品, 释放了意境。(图 3、图 4)

而第三部分中的“娃娃样”是表现民间儿童玩耍的作品, 巧妙的把年画中出现的陀螺、风筝、福饼、老虎帽等等各种玩具 在电脑里勾画出来,制作成动态旋转的视频,从展厅顶上投影到 这个展区的地面上,搭配着民间童谣,营造出旧时孩童的生动童 趣。(图 5、图 6)

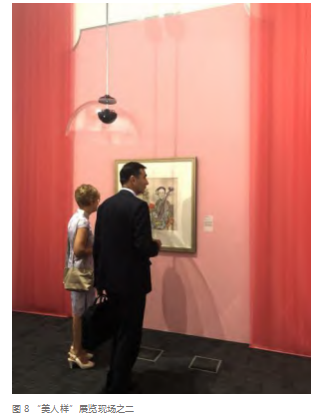

而“美人样”展区唯美的“弹琵琶仕女”作品,更在粉色 中式门形和从展厅顶垂挂到地的两层粉色纱幔的衬托下,营造出“闺房”空间的氛围。作品上方位置的感应声罩定向声音装置, 用音频给观众指导,为视觉与听觉营造场景,带入效果令人回味 无穷。(图 7、图 8)

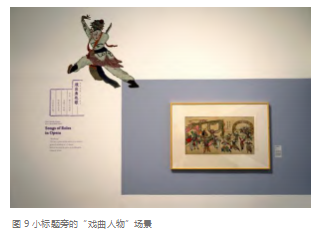

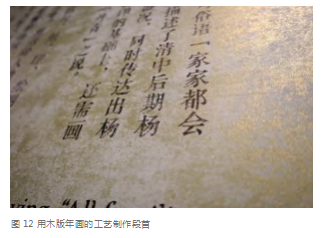

展览创新中还有很多精彩的细节,比如把年画中一些经典 的人物形象勾画出来放大喷绘在宣纸上,贴在小标题旁边,更具 戏剧性(图 9);“窗旁”的作品中加入木制窗户制造场景(图 10);段首运用木版年画制作原理,将文字用木板凸雕,再用油 墨拓印在彩色宣纸上(图 11、图 12)。展览专门放置一个书桌 准备好了年画木板和宣纸、墨汁,可以让意犹未尽的观众参与“勾、 刻、印、绘”一气呵成的成就感(图 13、图 14)。从入眼、入脑、 入心到动手拓印,观众带走已不是一幅 DIY 的留念品,而是完成 了一次中国优秀传统文化精准的有效国际传播。不出所料,展览被誉为民间美术展览方面最好最完整的一次策划设计,为当年新 加坡的春节掀起了一股中国传统文化的高潮。(图 15、图 16)

现实已经促使文化机构不仅要回望和审视自身那些曾经的 “教科书”般的模式,更基于技术与媒介的融合,积极主动征集 与回应观众的想法、故事和创意 , 将自身打造成受众能够分享 创意、参与实施、并与其他人进行实时社交的平台。而数字和互 联网技术的运用,让受众有机会投入到文化机构的内容和运营中 的理念正在势如破竹地被反复实践和升级着。

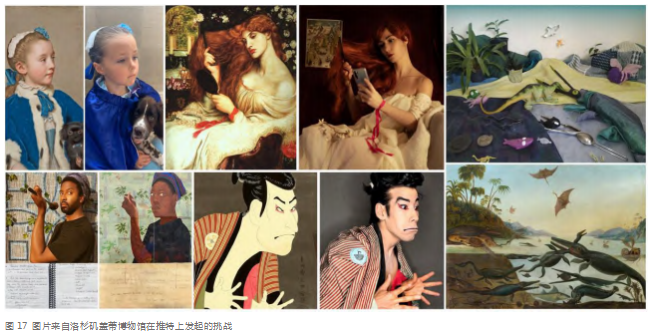

随之而来,线上展览正在改变以往“与观众的互动不足”

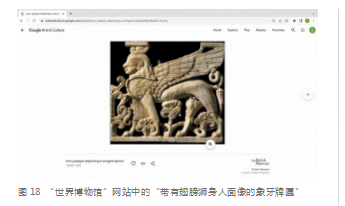

的质疑。正在借助技术发展不断加强与观者的互动,以趣味性吸 引大众参与到艺术活动中。比如疫情期间,洛杉矶的盖蒂博物馆 就设计了一种独特的方法来吸引艺术爱好者:他们在推特上邀请 大众参与这项挑战,要求个人使用他们在家中已有的物品,重新 创作喜爱的艺术作品,并通过自拍后发布在社交平台上, “盖蒂 博物馆大挑战”的这种网络对话方式随即发展成为与大众互动的 展览方案之一,反响非常热烈,广受好评。(图 17)而盖蒂博 物馆并不是唯一一家鼓励大众在疫情期间展现个人艺术热情的机 构,纽约大都会博物馆、荷兰国立博物馆等也纷纷在社交媒体上发起挑战。又如同一时期,大英博物馆与谷歌艺术与文化共同开 发的“世界博物馆”,让观众进入网站后有种穿越时空的感受, 多媒体的结合,伴随着音效的带入,很容易使人沉浸和畅游在人 类文明与历史之中。时间与空间的追逐互动,从公元前 9-8 世纪 腓尼基人雕刻的埃及风格带有翅膀狮身人面像的象牙牌匾(图 18) ,到 1831 年日本江户时代的浮世绘画家葛饰北斋的《南风, 晴空》(图19),再跳到中国明代山西寺庙屋脊上的龙纹琉璃砖(图 20)。流畅的视觉与沁心的听觉交织成全方位的意境,让观众在 人类历史的沿革、文化与差异中进行探索,并开启自由地旅行。 这也打破了传统展览规定的空间路线和时间导向,建立起新的认 知模式。

其实,自 20 世纪 90 年代开始,欧美国家的博物馆、美术 馆就开始吸纳最新的科技成果,开展数字典藏、展览数字化(虚 拟展厅) 、交互与沉浸式数字产品等数字化开发与建设,探索博 物馆、美术馆藏品资源的再利用。而疫情带来物理空间的封闭,让所有文化机构的参与者不得不深入思考如何认识和运用虚拟公 共空间和网络空间。

结语

“在未来,虚拟空间必将推动美术馆的发展建设。美术馆 现在面临的不仅是展示方式的革新, 也是艺术家创作方式的革新。 它更要面临新的观看方式、传播方式、新的社会结构和新的空间 结构概念等等,这是时代的需要。”[8] 显然,随着信息数字技 术的发展,人类处于一个前所未有的时代,这个时代改变了人们 的生活方式,改变了人们对原有事物的认知,当然也影响到艺术 的发展,数字世界为博物馆、美术馆等带来了新的生机与动能。而新的传播方法、新的表达方式、新的推广方式似乎还未停留片 刻就已开始迭代。当“迭代”成为常态, 博物馆、美术馆继“网” 开来的新生态也已经悄然构建, 全方位的展示创新可谓正当其时。

在艺术与科技融合的一次次的潮流中,科技为艺术带来了新的冲 击和改变, 二者之间的碰撞将使艺术发展的道路发生怎样的变化, 艺术又将对科技信息飞速笼罩的当代生活进行怎样的反应,也许 这才是我们真正值得探索和期待的。

参考文献:

[1]《2020 全球博物馆大调查》撰文 /Emily Sharpre 艺术新闻(THE ARTNEWSPAPER)2021/4.

[2] 经济日报 - 中国经济网 2021 年 4 月 14 日《联合国教科文组织发布全球10.4 万家博物馆现状报告》 .

[3][ 美 ] 妮娜 . 西蒙 (Nina Simon) 著 , 俞翔译 . 参与式博物馆——迈向博物馆 2.0 时代 [M]. 浙江大学出版社 ,2018 年 .

[4][ 美 ] 妮娜 . 西蒙 (Nina Simon) 著 俞翔译《参与式博物馆——迈向博物馆2.0 时代》p3-p4. 浙江大学出版社 ,2022 年版 .

[5][ 匈牙利 ] 阿诺尔德·豪泽尔:《艺术社会史》,黄燎宇译 , 商务印书馆 ,2020年 .

[6] 张子康 , 罗怡 著《艺术博物馆理论与实务》,P150 文化艺术出版社 2017年 10 月第一版 .

[7] 郁垒神荼是汉族民间信奉的两位门神。一个叫神荼(一般读作“shēn shū”) , 一个叫郁垒(一般读作“yù lǜ”) 。神荼一般位于左边门扇上 , 身 着斑斓战甲 ,面容威严 ,姿态神武 ,手执金色战戟;而郁垒则位于右边门扇上 , 一袭黑色战袍 , 神情显得闲自适 , 两手并无神兵或利器 , 只是探出一掌 , 轻抚 着坐立在他身旁巨大的金眼白虎 , 寄托了汉族劳动人民一种消灾免祸、趋吉避凶的美好愿望。(来源:百度百科)

[8]《对话张子康:后疫情时代美术馆的实践与突破》作者宁文 FT 中文网2021/12/23.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/71081.html