SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘 要】 对于七和弦的认知 , 大多人建立在四种常见的七和弦上 , 忽略了其他七和弦 。然而这些 “ 非主要 七和弦 ”却在历代作曲家 ,特别是巴赫的创作中被大量运用 ,且取得很好的音响效果 。本文以巴赫在音乐 创作中使用的副七和弦为主要研究对象 ,通过他多变的运用手法 ,对副七和弦在整体音乐结构中的使用方 法和重要意义进行细致探索和研究 ,研究发现: 副七和弦与七和弦 一 样 ,具有推动和声的发展并丰富音乐 表现力的作用。

【关键词】 副七和弦,巴赫,模进,和弦外音,色彩

七和弦是重要的和声材料之一 ,从文艺复兴时期开始运用于音乐创作中 。传统和声自然大小调中最早引用 的便是属七和弦 、下属和弦组的Ⅱ级七和弦再到导七和 弦 ,他们在巴洛克时期和古典主义时期运用广泛 ,但是 对 I 级七和弦 、Ⅲ级七和弦 、Ⅵ级七和弦和Ⅵ级七和弦的运用研究甚少 。

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫 ,被誉为 “ 西方音乐之父”, 在世界音乐史上具有很高的地位 。他的创作时期正是复 调音乐创作空前发展的巴洛克时期 ,凭借独特的作曲技 法 ,使其音乐蕴涵着丰富的音响效果 ,在许多后代作曲 家的作品中都可以追溯到他的这种技法 。 巴赫创作的和 声进行内涵丰富 , 各个声部进行独具特色 、层 次 分 明 。 纵向的和弦结构多样性与声部横向发展运行息 息 相 关 ,使其作品和声语言别具一格 。

巴赫的作品中可以发现 ,在传统和声为基础的前提下大量使用不常用的副七和弦 , 为和声紧张度 、色彩的对比提供了更多创作的可能性 , 丰富了和声材料的进行 方式 ,增强了音乐的表现力 。本文主要针对巴赫作品中副七和弦的运用进行细致分析 ,探究其内在的价值和意义。

一、副七和弦概念、结构、功能及音响特点

(一 )关于副七和弦

勋伯格在他最后 一本完整理论著作 《和声的结构功 能》 中写道: “ 一个孤立的三和弦的和声意义是完全不 明确的”。 这说明 一 个三和弦不具有明确 的 调 式 功 能 作 用 , 七和弦的结构形式和音响效果才具有更强的辨识 度 。在传统音乐创作中 , 每 一音级都可以构成调性内的 七和弦 , 主要应用有三种: SⅡ7 、D7 、DⅦ7 。而 其 他 音 级七和弦却鲜未提起 ,但在实际音乐创作中 ,作曲家却 一直使用 “非主要和弦”。 七和弦 T7 、DTⅢ7 、S7 和 TSⅥ7称为 “ 副七和弦”, 也叫 “模进七和弦”, 他们主要应用于模进中 , 随着作曲技术理论的发展 ,也有其独立意义的存在 。

(二) 副七和弦结构特点

在传统大小调中 , 副七和弦的结构是在四个音级上 由四个音纵向三度叠置构成 。如自然大小调中的副七和 弦结构 (表 1), 和声大 小 调 中 的 副 七 和 弦 结 构 (表 2)所示 。

副七和弦结构是以三和弦为基础 ,根音与七音构成 七度而组成 ,这也表明副七和弦与传统主要七和弦的构 成方式相同 。但对于相同结构的副七和弦应用 ,在和声教材中并没有系统的阐述 。

(三) 副七和弦功能特点

副七和弦的功能特点与其结构特点密切相关 ,是从 副七和弦的结构组成中进行分解而来 。I7 完全失去稳定 的作用 ,它的转位和弦具有中音或属功能意义 。I7 含有 完整的主三和弦 , 又含有属和弦的根音和三音 。 因为根 音与七音构成(大小) 七度关系 ,七音的加入使它的主 功能加入小部分的属功能 ,从而成为不稳定的和弦 , 整体上主功能占有重要地位 。 当它的七音上行二度解决时有着属功能的特点 ,反之七音下行解决时有着主功能的 特点 。Ⅲ级和Ⅵ级构成的七和弦具有明显的主属混合功 能特点 ,其中Ⅲ7 因含有主和弦的三音 和 五 音 , 具 有 小 部分的主功能属性 ,构成含有完整的属三和弦 ,属功能 属性突出 , 有更强的属功能意义 。 Ⅳ7 主 要 是 下 属 功 能 和弦 , 因为含有完整的下属和弦 , 又包含主和弦的根音 和三音 ,所以是主与下属复功能特点的 和 弦 。 Ⅵ7 因 含 有完整的主和弦 ,更多含有主功能属性 ,但是也有下属和弦的三音和五音 ,所以也具有副功能特点 。

由此可见 , 副七和弦还存在 一定的副功能特点 , 主 属之间对抗的副功能特点可加剧和弦内部的对立和冲 突 ,从而增加和弦的不稳定性 、不协和性 ,特别是在自然大调中的Ⅳ7 和弦 。

(四) 副七和弦的音响特点

副七和弦的音响特点与其结构功能密切相关 。副七 和弦的结构包含了特殊的音程关系 ,使得整体产生三和 弦所缺乏的色彩和紧张感 。根据和弦构成 ,可以分为不 含有增三和弦的副七和弦 , 以及含有增三和弦的副七和 弦 。根据音响特点 , 可以分为三种 , 尖 锐 的 、黯 淡 的 、 独具效果的七和弦 。第 一 种是自然大调中的 T7 和Ⅳ7 都 是大大七和弦 ,所以它们具有相似的音响特点 。从结构 上看也具有 一定的对称性 ,其结构内部音程关系为大三 度+小三度+大三度 ,其中的大三和弦在音响上具有明亮 的特点 ,外声部的大七度具有极度不协和性 , 与小大七 和弦的音响相似 ,音响上较为刺耳 ,有种极度叛逆 、 向 往自由的感觉 , 色彩尖锐突出 ,是浪漫主义时期许多民 族乐派的钟爱 。第二种是自然大调中Ⅲ7 和Ⅵ7 都是小小 七和弦 ,又称为小七和弦 , 主要被运用于 SⅡ7 中 ,从结 构上看也具有 一定的对称性 , 四个音之间的音程关系为 小三度+大三度+小三度 ,音响效果上具有温柔的色彩感觉 ,但缺乏 一定的紧张感和张力特点 。第三种是含有特征音程且独具特色的和弦: 小大七和弦和 增 大 七 和 弦 。 “ 小大七和弦还带有 一 定的五声性和弦的某 些 特 征 , 也 有人称誉它是一种 ‘ 中国式 ’和弦”。 小 大 七 和 弦 从 听 觉上让很多人都感到比较含蓄 、平和 、安谧 ,且更具有 艺术内涵 ,没有大小七和弦的歌唱性色彩 。小大七和弦 的音响与小三和弦相似 ,音响效果较为柔和 ,结构中三 音与七音构成增三和弦 。增大七和弦的结构是以增三和 弦为基础 ,根音与七音构成大七度 ,众所周知 ,增三和 弦的音响和大七度的音响都是不协和的 ,所以它们纵向叠加起来音响效果是极端的 、更加不协和的 。

综上所述 , 副七和弦造成音响上不协和性的原因是 它的结构构成 。 巴赫的作品中主要运用了大 大 七 和 弦 、小小七和弦和小大七和弦 。

二、巴赫音乐作品中副七和弦运用形式

巴赫在音乐创作中除了运用主要七和弦 ,还运用了 大量的副七和弦 ,不仅发展了七和弦 ,还丰富了和弦的 进行 、拓宽了和声材料 、增加了作品中旋律及和声色彩的变化 。

(一 )模进中的副七和弦

七和弦 T7 、DTⅢ7 、 S77 和 TSⅥ7 称为 “ 副七和弦”, 也叫 “ 模进七和弦”。 巴赫频繁运用模进 的 手 法 推 动 音 乐发展 。在首尾都运用了主要和弦 , 中间保持原来的音 型结构关系或者和声的变化而运用副七和弦 ,相比于传统和声功能进行 ,模进中和弦的功能性相对被削弱 。

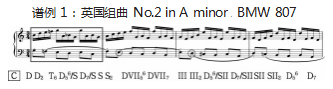

如谱例 1 所示, (框标记是模进的原始音组 , 圈表 示副七和弦七音 ,本文章通用), 第一小节是 D-D2-T6 的 进行 ,其中出现向 F 大调离调的倾向 ,其后下行大二度 进行的模进音组 ,继续变化模进 ,总体上形成 V-S-Ⅲ- Ⅱ的模进进行 。第二小节出现的Ⅳ7 ,其七音成为低声部旋律进行的组成音 ,也算是前面离调和弦的延留音 ,并且下 行大二度解决到 C 大调 V7 的根 音 , 由 属 七 和 弦 结 尾 完 成第 一 次模进 。随之下行模进进行到Ⅲ级 ,其七音像是 前面属七和弦的结构音延留 ,其后本应解决到 613 却出 现了 6# 13 ,这就出现和声的意外进行 , 随后下行解决到 D56/S 的根音 ,第三次模进的Ⅱ7 的根音同样是前面Ⅲ7 七 音的延留 。从整体上看 ,V7 和Ⅱ7 是常用的七和弦 , 而 Ⅳ7 和Ⅲ7 是以前甚少使用的副七和弦 ,形成了常用七和 弦包围着副七和弦运行的模式 ,在没有改变调性的前提 下 ,模进的使用中音型结构未曾改变 ,但是其和声功能关系变得模糊 。

如巴赫平均律钢琴曲集 bE 大调赋格中 ,第七小节为 原始音组 ,第 8 小节为模进音组其中出现了 I7 的使用 , 其七音以下行四度跳进辅助音的形式进入到 S7 的三音 , S7 的七音在分解和弦中出现两次 , 以下行跳进辅助音的 形式出现 , 随后解决到 DⅦ7 的三音 。这两个副七和弦七 音的出现 ,都在弱拍内起着旋律过渡的作用 ,但是过渡 作用的音可以是任何一个音 , 巴赫却运用 I7 、S7 的七音, 这是为什么呢? 从音响效果上分析 ,两者都是大大七和 弦 ,正是其七音的存在 , 给原本平淡进行的旋律增添了 主和弦色彩 ,不协和性能短暂突显 , 给人们听觉上带来 不 一样的过渡感受 ,伴随解决并不会带来刺耳尖锐的音 响效果 。在调性和声的支持下 ,不协和音的运用变得更加自由 ,可见巴赫对于作品细节的独具匠心 。

(二) 独立和声进行中的副七和弦

巴赫作品中的副七和弦除了在首调模进中特色运用 外 ,还常以多样化方式独立运用 。大量副七和弦的出现说明巴赫已不再刻意回避不协和因素的出现 ,相反在一定范围内满足了人们听觉发展的需要 。

副七和弦实际上都是不协和的音响 ,其七音的预备 和解决就同主要七和弦一样关键 。七音常是以同音保 持 、级进的方法平稳地引入 , 以尽量避免不协和的音响 效果太过于突兀 。七音的解决以下行级进位为主或同音 保 持 , 就 可 以 让 副 七 和 弦 得 以 自 由 、顺 利 、稳 定 地 产生 , 因此 “ 和弦外音 ”成为导入副七和弦的常见手法 。

1.以“延留 ”方式导入副七和弦七音

如谱例 2 所示 ,第 一 小节中 TSVI7 的七音是从主和 弦的五音延留而来 ,并没有立即解决 , 而是用了辅助音 的手法环绕解决音 ,在最后的弱拍解决到 DVII6 的五音 。 同一个音高在不同的副七和弦构成里面尽情展现着不同 的色彩 , 丰富了和声进行的音响效果 , 有 一 种 紧 张 感 。(其他副七和弦在后文有讲解)

如在巴赫平均律钢琴曲集 C 大调前奏的开头 ,第 8、 9 小节出现了 T7 、TSⅥ7 大大七和弦的使用 ,T7 和弦七音 以延留音的形式出现 ,是从 D6 和弦的三音延留而来 ,其 后下行小二度解决到 TSⅥ7 和弦的主音 ,形成准备 — 延 留 — 解决的过程 。 由于音乐延绵的节奏 ,使延留音延绵 了尽可能长的时间 ,延留的 B 音与主和弦融为 一体 ,像 是在用力拖延低声部的和声运行 。尽管浑厚的低音长时 间存在似乎不好解决 ,但当它下行时 , 和声的紧张度略有舒缓 ,说明它成为具有特殊色彩价值的和弦内部音 。

2.以“经过 ”方式导入副七和弦七音

如巴赫 G 大调法国组曲第五号的开头中 ,第 2 小节 中Ⅳ级 的 主 音 和 Ⅶ级 三 音 进 行 中 以 级 进 的 方 式 加 入 B 音 , 而 这 个 音 正 是 Ⅵ级 七 和 弦 的 七 音 。从 传 统 作 曲 理论 来 说 , 从 Ⅳ级 进 行 到 DⅦ 级 没 有 较 大 的 逻 辑 关 联 ,像 是 F 大调的 I 级到Ⅳ级的进行 , 还保留了古典和声中 D-D2-T6 进行的模式 ,但是后面紧跟Ⅶ6 和弦 ,用 “ 经过 音 ” 的手法使副七和弦也具有七音下行二 度 解 决 特 征 , 纵向上形成大大七和弦 ,低声部增加了旋律流动感 ,也 真正呈现出和弦结构的紧张度 ,使副七和弦的使用具有 独立意义 。在第 2 小节中还出现了 I7 的使用 ,它的七音 是在根音和五音下行级进中出现 ,也是以经过音导入副 七和弦的七音 。在节奏上既回应了高声部 旋 律 的 节 奏 , 又级进下行到 I7 的五音为重属和弦的出现做足准备 ,可 谓 一举两得 。 由此可见 , 巴赫把和声技巧与音响效果的结合运用得炉火纯青 。

3.以“辅助 ”方式导入副七和弦七音

如巴赫平均律钢琴曲集 bA 大调前奏曲中 ,第 9 小节 的进行中出现了大量的副七和弦的使用 ,在原始模进音 组的基础上进行了三次稍有变化的模进 ( 模进不再赘 述)。 其中第九小节出现 S7 的使用 , 出现形式是以经过 和下方二度辅助音的方式导入 S7 和弦的七音 , 随之上行 解决到 DⅦ7 的五音 , 随后下行二度进行第一次模进 。表 面上 G 音很像主音之间嵌入一个下方辅助音 ,但是后方 又出现其七音 , 便证实它是具有特殊价值的和弦构成 音 。DTⅢ7 的 七 音 依 然 以 辅 助 和 经 过 的 方 式 出 现 两 次 。 第十 一 小节有 TSⅥ7 的使用 ,其七音以环绕辅助音的方 式出现两次 ,下行二度解决到 SⅡ7 的五音 。第十二小节 出现 T7 的使用 ,其七音以经过音形 式 导 入 , 解 决 到 S6 的五音 。副七和弦七音连续出现无疑是具有特殊意义 的 。从听觉效果上而言 ,伴随着副七和 弦 的 完 整 出 现 , 给简单的旋律线增添了不 一样的感情色彩 ,还带来些稍 纵即逝的色彩变化 ,加强了两声部旋律的流动感 , 这正 是巴赫无可比拟的和声材料搭配与横向织体完美配合的证实 。

在分析过程中发现 ,bA 大调前奏曲第十小节中表面上是Ⅲ7-TSⅥ进行 ,有 一 点 c 自然小调 D7-t 的感觉 ,第 十 一 和十二小节表面上是 TSⅥ7- Ⅱ7-D7-T 的进行 ,像 c 自然 小 调 的 t7-s7-D7-t 的 感 觉 , 整 体 上 形 成 了 c 小 调 与bE 大调的交替功能进行 。

4.以“跳进 ”方式导入副七和弦七音

以跳进的方式进入到副七和弦七音的手法在巴赫作 品中也有应用 ,相比前面几种运用手法迈出的步伐更大 (如谱例 2 所示), 第 2 小节中 I7 的使用 ,其七音是由前 面 DⅦ6 的三音下行三度跳进进入的 , 随后上行跳进九度 主和弦的根音 ,但是在同度内的两个音便只是小二度音 程 ,可见巴赫是进行上行八度的小二度解决 ,这不仅对 副七和弦的七音进行解决 , 而且拓宽了音域 ,拉长了线 条 。这种跨八度的解决会使不协和音突然变得明朗 ,并 且有种坚定不移的情感效果 。第 3 小节 也 出 现 了Ⅳ7 的 使用 ,它的七音出现两次 ,第 一 次由前面Ⅵ的根音级进 进入 , 随后跳进解决到Ⅳ7 的五音 ,第二次由Ⅳ7 的三音 下行四度跳进进入 , 随后级进解决到 DⅦ的三音 。从申 克分析法可以看出上声部旋律织体逐渐下行 ,低声部反 之 ,造成音响效果上的压力与紧张力 。副七和弦的七音 在短时间内进行了两次大胆的跳进 ,可见巴赫是理性地使用了副七和弦 。

(三) 转调过程中的副七和弦

在平均律钢琴曲集 C 大调前奏曲的开头 ,第 9 小节 中Ⅵ7 小小七和弦的使用 , 巴赫运用了自然 调 式 和 弦 作 为共同和弦向主调属方向的 G 大调转调 , C: TSⅥ7=G: SⅡ7 , Ⅵ7 作为转调的中介和弦 ,它的七音是在旋律声部 以分解和弦的形式出现 ,并且七音下行小二度进行到 G 大调 V7 的三音 , 也是 G 大调的标准特征音 , 随 后 进 行 到属七和弦 ,最后解决到主和弦 ,并巩固新调 ,形成转 调模式的标准过渡 ,整个过程自然平稳 。正是因为副七和弦七音频繁出现 ,使得旋律声部肢体丰满 ,更拓宽了中介和弦的材料 ,也证实了副七和弦存在的独立意义 。

三、副七和弦在巴赫音乐创作中的重要意义

大多数分析者都认为 SⅡ7 、D7 、DⅦ7 的使用更为重 要 ,所以它们被称为主要七和弦 ,可能是因为他们有明 确调性 、提示终止 、半终止的作用 ,但笔者认为副七和 弦的使用在创作中更为重要 ,下面对副七和弦在巴赫音乐创作中的重要意义进行解析 。

(一 )拓宽和声材料

巴赫在他的创作中大量使用了副七和弦 ,使七和弦 材料变得多样化 ,在原本常见的三种七和弦基础上加入 I7 、Ⅲ7 、Ⅳ7 、Ⅵ7 ,使和声进行不再单一 ,并且丰富和声 的音响效果 。他还将副七和弦当作转调的中介和弦使 用 ,使中介和弦材料不再局限于 I 和Ⅱ7 , 为和声内部的色彩变化添砖加瓦 。

(二) 丰富和声进行

17 世纪进入主调音乐时代 , 和声进行的艺术思维也 朝着更为严格 、规范 、统一 的音乐方向发展 。毫无疑问, 值得注意的 一 点是巴赫丰富多彩的和声语言是根据传统 功能进行来实现的和声语言进一步扩展 , 和声材料种类 进一 步增加 , 同时也大幅拓展和声进行 。在他早期的作 曲过程中 , 常能形成 一 种三和弦与七和弦交替反复进行 创作的手法 , 伴随着副七和弦的加入 , 其运用方式和 V7 、Ⅶ7 、SⅡ7 的运用是大致相同的 ,七音的准备和解决 都有着严格的使用手法 。无论是模进还是独立使用 ,都 形成了主要七和弦在首尾 , 副七和弦游走于其中的框 架 , 副七和弦与主要七和弦完美配合进行 ,使音乐在原 调性内的和声进行更加流畅自如 ,这也对应着巴洛克时期华丽流动的音乐表现手法 。

(三) 增强和声色彩

和弦的纵向叠置方法既影响着旋律线条的形态 , 又 决定着音响效果 。 巴赫作品中对副七和弦的 独 立 使 用 , 不仅把和声从简单的协和与不协和的音程逐渐发展为完 整的和弦构成 , 而且增强了和声的进行手段 。音乐材料 的增加丰富了和声的多样化进行 ,形成了 一个横向旋律 进行的逻辑关系与纵向和弦结构的结合为框架的整体结 构 ,使纵向音响效果更为突出 ,增添了色彩紧张度 。副 七和弦之所以能造成音响上的不协和 ,最大的原因是其 根音与导音关系七度的构成 , 而这些所谓不协和和弦副 七和弦的导音是由和弦外音逐步引入而来 ,从而变成独 立的个体 ,发挥着各自的魅力 。 巴赫在作品中对副七和 弦的大量使用 ,使原本平淡的和声进行增加了许多神秘 色彩 ,其导音的出现使它的作品旋律层更丰富 ,加上副 七和弦的贯穿 , 在音响效果上刺激着人们的 听 觉 神 经 ,并潜移默化地影响着人们的听觉习惯 。

(四) 增加旋律手段

如果把副七和弦七音的出现简单认为是 “ 和弦外 音”, 那可能会曲解巴赫的意图 ,事出有因必有果 ,这也 彰显了分析的意义 。西方音乐中的 “旋律源自和声 ”在 巴赫的作品中再次被强调 ,旋律进行的组成音也是 “ 纵 和性 ”和弦的构成音 , 副七和弦七音的出现与纵向的和 声相结合 ,无论是经过 、延留还是跳进 ,加强了横向线 条的流动感 , 丰富了旋律的织体走向 ,增强了横向线性 进行的流畅性 。再者 , 18 世纪属于节奏缓慢的时代 ,织 体的流动性显得尤为重要 。副七和弦的七音游走于各个 声部 ,使声部进行成为 一个完美的线条 ,是增加旋律进行的重要手段 。

四、结语

本文主要对巴赫创作中的 副 七 和 弦 运 用 进 行 分 析 ,发现其对副七和弦的应用颇具特色 。 巴赫不仅扩大了七 和弦的使用范围 ,将副七和弦理性地看作组织音高材料 的重要成分 ,并且赋予其独立和弦的意义 。 回想属七和 弦的发展 ,最初属七和弦七音在以前三和弦为主的体系 中也是以和弦外音的形式出现 , 主要作为经过音和延留 音 ,其后随着大小调和声体系的形成与发展 ,七音成为 和弦内部的组成音 ,逐渐被独立运用 ,并且公认为重要 的和弦材料 。毋庸置疑 , 巴赫丰富多彩的和声语言是基 于传统功能进行和声的扩展 , 他将其从传统和声功能 主 — 属 — 主的进行中释放出来 ,更多倾向于音乐的表现 。 当然 , 巴赫处于巴洛克时期 ,相比浪漫主义时期的作曲 家而言 ,其对副七和弦的使用还是有所收敛的 , 为避免 副七和弦的突兀性 , 多采用和弦外音的手段 ,对整体音 响的效果有着极大的提高 ,这也丰富了文艺复兴晚期和巴洛克早期的音响色彩 ,为后来的和声发展奠定基础 。

参考文献 :

[1][苏]伊·杜波夫斯基 ,斯·叶甫谢耶夫 ,伊·斯波索宾 ,符·索科洛夫 .和声学教程[M].北京:人民音乐出版社,2000.

[2]桑桐 .和声学教程[M].上海:上海音乐出版社,2001.

[3][奥]阿诺德·勋伯格著 .和声学[M].罗忠镕译 .上海:上海音乐出版社,2007.

[4]张穗宁 ,周明昆 .论“属七和弦 ”的功能扩展—— 以理查·施特劳斯的音乐为例[J].交响(西安音乐学院学报),2018(02):89-94.

[5]邵良柱 .五本和声教材对属七和弦应用理论的比较[J].北方音乐,2010(02):28-29.

[6]姜涌 .七和弦在视唱练耳教学中的听辨探究[J].音乐创作,2019(07):98-105.

[7]潘朝伟.J.S. 巴赫的和声语言探究—— 以《音乐的奉献》为例[D].西安:西安音乐学院,2020 年 .

[8]靳 钦 清 . 巴 赫《平 均 律 钢 琴 曲 集》BWV862 之 演 奏 分 析 [D].荆州:长江大学,2020 年 .

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/69333.html