SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘 要】北魏是我国第一个少数民族(鲜卑族)建立起来的政权,北魏的建立客观上促进了我国古代少数民族 音乐与 中原音乐的融合。而云冈石窟开凿正是在北魏时期,云冈石窟开凿于文成帝和平初(460 年),经历了 60 多年的开凿,其中记录了非常多的乐器 、乐伎等图像 。本文将从云冈石窟的音乐窟出发,研究探寻千年前北魏 时期音乐文化的发展与传承。

魏晋南北朝时期,西 域音乐 在 当时 空前传播,历经 近 四 百年 间的 民族大 融合,上 承两汉,下启隋唐,在 我国 古 代音乐文化的发展中,起到了继往开来的作用。《礼记·乐 记》:“凡音之起 …… 谓之乐”。 这是记载于古书 《礼记》中 的一句话,音乐 之于人们 的 生活是必不 可少 的元素,而云 冈石窟则记录了当时社会音乐文化,以及其他文化发展 。

一、云冈石窟的概况

云冈石窟共建有 45 个主要洞窟,其中在 22 个洞窟中 都雕刻有乐 器 图像,并且 涵盖广泛,有近 30 个乐 器 种类, 造 像 5.9 万 余 尊,有 着“中 国 古 代 雕 刻 的 艺 术 宝 库 ”等 美 誉,也代 表 了我国古代 劳动人民的智慧财富 。在第 12 窟 中,因其记载了大 量的 乐 器 、乐 伎等 图像,被世 人称之 为 “音乐窟”。

但人们 现在所看到的 云冈石窟较最初的 景象已 然有了很大 变化,它历经 各 朝战乱 、民族迁徙,云冈石窟的 良好保存得益于各朝统治者 的 重视, 以及国 家 和政府的 重 视 。增强文化自信的前提是要了解中国的传统文化,北魏 时期所建造的 规模宏大 的 云冈石窟为学者们研究古时 候 的少数民族文 化 、增强文 化 自信 、铸牢中华民族共同体意 识提供了宝贵的研究资料 。

二、云冈石窟音乐窟中的北魏音乐

( 一 )北魏时期音乐融合的概况

由于云冈石窟建立于北魏民族大融合的历史背景下, 所以云冈石窟中的乐器 、乐伎等雕刻最能反映北魏时期音 乐融合的具体情况。云冈石窟不仅反映出我国古代音乐融 合的 繁荣景象,而且 凸显了佛教音乐 、西 域音乐 等传入后 在平城 (北魏中期都城,今山西省大同市)的飞速发展 。

云冈石窟音 乐 窟中 包含 许 多 乐 人 手 持 乐 器 的 图 像, 如:西域传入的琵琶 、箜篌;中原地区的琴 、三弦;佛教音乐中的法螺等(见图 1)。这些乐器各具地域 、宗教特色,在音色 、演奏等方 式上大不相同,就是这样 丰富多彩 、中 西 结 合的乐器交互使用, 不仅体现出北魏时期民族大融合的 社会盛况, 而且反映出少数民族的统治者对外来音乐文 化 、中原音乐文化的接受与借鉴胸怀,更能体现出鲜卑拓 跋氏在促进 多元文化引入 、融合 、传承 、发展 的同时,也对 中原本 土的传统音乐文化以及鲜卑民族民间音乐文化的继承与发展 。

云冈石窟第 十二窟所包含 的音乐文化中除 了中原的 本 土音乐和后传入的西域音乐外,还存在高丽 、龟兹 、西 凉等地区的音乐文化 。北魏建国之初, 高丽乐人迁入平 城,随之带来的也有其原有的民族音乐,高丽人迁入平城 后,参与 了京都建设,高丽的民众在劳动力的补充 、经 济 的发展 、城市的建设,以及新鲜音乐文化血液涌入等方 面 作出了不可磨灭的贡献 。

云冈石窟中的乐器种 类繁多,共有 27 种,其中第 12 窟出现了西域乐器 、西凉乐器 、汉族传统乐器 、佛教乐 器 等(见图 2),由此可见北魏时期本土音乐和外来音乐融合 的盛况,以及对佛教音乐的接纳和发展 。第 12 窟中还出 现了持法 螺的乐伎,这也是佛教音乐在北魏时期发展 、被接纳的体现 。

(二)云冈石窟音乐窟乐器图像中佛乐的因素

“礼帝为佛”“帝佛合一”,被北魏尊为国家意志,云冈 石窟属皇家工程,规模宏大 、气势磅礴 、艺术精湛,其中第 12 窟音乐窟包含众多因素的乐器 、乐伎图像,更属云冈石 窟的艺术精品 。

公元 1 世纪前后,佛教传入中国,传入后被称为浮屠教 。北魏是中国佛教发展史上一个极为重要的阶段,由于 统治者的支持,使得佛教在当时得到迅速发展。北魏时期流 传下来的佛像数量很多,在云冈石窟 、龙门石窟 、莫高窟中 所占比例很大,这三大石窟都是由国家主持开凿的,它们规 模宏大,影响颇深,从侧面反映出当时的政治经济繁荣 。平 城作为当时北方政治、经济、军事、文化发展中心,对当时中 原地区佛教艺术的兴起 、推动 、发展起着指导性作用 。

在音乐窟中还存在着一 种 乐器,名为“法 螺”,又称为 “贝”,法 螺是用天然 的海螺骨制 成的,是一种 单音 乐 器, 没有固定 的高音,是佛教中常用的 一 种 法 器,用来比喻佛 陀说 法 之妙音 。在云冈石窟中能够分辨的 500 多件 乐器 图像中,法 螺就有近 40 件,由此可见,法 螺这件佛教乐器 在北魏乐器组合中的地位 。北魏时期,佛教的迅速发展已 经渗入到百姓的生活当中, 佛教的音乐文化也随着佛教 的发展而兴盛 。

(三)云冈石窟音乐窟中的“飞天”乐伎

“飞天”乐伎是指正在舞蹈或手持乐器的雕刻形象,在云冈石窟中是数量最多 、形象最为优美的一 种乐伎 (见图 3)。 早期的云冈石窟是在文成帝时期开凿的,由昙曜和尚 主持,因此在云冈石窟的第 16—20 窟,也被称为“昙曜五 窟”。 文成帝时期佛教盛行,尤其被统治阶层推崇,所以早 期的“飞天”乐伎形象中充满浓郁的佛教色彩 。而在第 12 窟音乐窟的前室门拱 、壁面等地 方 也 塑 造 了 许 多 栩 栩 如 生的乐伎雕像,他们好似在开着盛大的音乐舞会,边弹奏 手中乐器 、边跳着优美的舞蹈,其色彩缤纷与恢弘壮丽的 程度令人叹为观止 。音乐窟的后室主要是记录释迦牟尼修炼成佛的经历,相比于前室,显得格外庄严隆重 。

这些乐伎图像不同于敦煌 莫 高 窟 中 的 飞 天 舞 伎,在 音乐窟中的乐伎手持各种乐器,这些乐器有打击乐器 、弦 乐器 、吹管乐器,比如:琵琶 、三弦 、箜篌 、禽等(见图 4),这 些乐器来自西域 、 中原等各个地区, 通过大型的歌舞聚 会,被镌刻于云冈石窟内,充分体现了北魏时期音乐文化 融合 、繁荣的景象 。他们手持乐器,边弹边舞,而且还有专门负责拍掌打节拍的乐人 。

(四)胡乐在云冈石窟音乐窟中的体现

胡乐是古代对西北方及北方民族和西域各地音乐的 统称 。云冈石窟艺术涵盖不同地域 、文明 、文化等多种艺 术形式,其中胡乐在云冈石窟音乐窟中占有很大比重 。南 北朝时期是西域各国音乐在中原地区空前 传 播 的 时 期 。 由于北魏王朝连年征战, 客观上促进了西域音乐与中原 本土音乐的融合。“汉魏旧乐”“天竺乐”“龟兹乐”“汉魏旧 乐”“西凉乐”等音乐也逐渐被带入我国中原地区,并与本 土音乐相结合,催生了更多优秀的音乐作品 。

龟兹乐作为胡乐之首,北魏统治者对于龟兹乐是非常 喜爱的,在音乐窟中就存在大量龟兹传入的乐器 。音乐家 苏祗婆对龟兹乐的发展做出了很大贡献,他还带来了“五 旦七声”的理论,音乐家郑译还在此理论基础上创立了燕 乐二十八调 。龟兹乐风靡于北魏时期,也成为云冈石窟乐 伎图像中的主流 。在隋九部乐中龟兹乐包含 15 种乐器, 在云冈石窟中除了未见答腊鼓外,其他乐器均有出现,仅 琵琶 、五弦 、竖箜篌 、筚篥 、细腰鼓 、法螺等乐器就占到云冈石窟乐器总数的 60%(见图 5、图 6)。

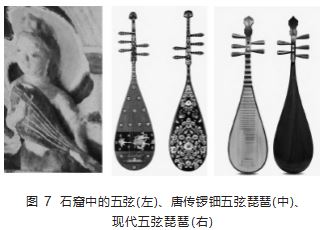

不仅龟兹乐在云冈石窟中占比很高, 西凉乐在音乐 窟的乐器图像中也占有很高比重, 西凉乐是各民族音乐 大融合的代表,它 吸收天竺乐 、龟兹乐等西域音乐精华 。 在第 12 窟的前室北壁最上层这组乐伎所持乐器中,出现 了筚篥 、琵琶 、竖箜篌 、细腰鼓 、排箫 、法 螺,它们都是龟兹 乐 、高丽乐 、疏勒乐等乐部最有代表性的乐器(见图 7)。能 够 清 楚 看 出 胡 乐 在 我 国 北 魏 时 期 与 本 土 音 乐 的 交 流 融 合,尤其是琵琶的广泛应 用,这对学者们研究琵琶从横抱拨弹琵琶演变到竖抱手弹琵琶的过程有着深远影响 。

三、北魏宫廷音乐和民间音乐在音乐窟中的体现

( 一 )宫廷音乐

在中国宫廷音乐体系中,雅乐的地位最高,是宫廷音乐的核心,备受历代统治者重视 。公元 398 年,道武帝拓 跋珪定都平城, 把雅乐体系的构建与建宗立庙作 为新王 朝首当其冲的要事 。

据《隋书·音乐志》记载,北魏宫廷音乐的面 貌已然 清 晰,北魏作 为一个少数民族建立起来的政权,拓跋氏对于 汉晋的雅乐体系不了解,虽有得到晋代乐器,却不知如何 使用,只能丢弃 。北魏时期的宫廷雅乐中把鲜卑 、西域 、西 凉 、汉魏等不同时期 、不同地区的音乐融合使用,崇 尚 雅 乐却不抵制“郑卫之音”。 北魏时期的宫廷雅乐主要用于 祭祀 、郊祀 、宴飨 、仪仗等场合 。

古代用于祭祀活动的宫廷乐舞如 《云门》《箫韶》《咸 池》《大夏》《大濩》《大武》, 这是当时在祭祀中广泛使用的 乐舞 。北魏在祭祀中使用的乐曲有《王夏》《总章》《八佾舞》 等,其中《王 夏》是属于周代鼓乐九 夏之一的乐曲,但东汉 儒家学者郑玄认为,周代的《王 夏》早已失传,而北魏所继 承使用的其实是汉代制作 的《王 夏》。 北魏宫廷音乐所使 用的乐器也来自 多个 地区,乐器带有当地色彩,多种乐器 的传入不仅丰富了北魏时期宫廷音乐的内容, 也促进 北 魏与周边各个国家地区进行音乐文化交流 。

在宫廷表演中, 中原音乐与四夷音乐占有很大比例 。 三弦作 为中国传统弹拨乐器, 最早记载见于唐代崔令钦 的《教坊记》中,云冈石窟中的乐器图像中也有出现,但在 音乐窟中所出现的三弦仍具有争议 。据杨慎的 《升庵外 集》记载,三弦的名称始于元代,明确提 出三弦乐器 是 在 元代出现的,因此有学者认为石窟中的“三弦”乐器 只 是 在形制 上与 三弦相似, 可能是类似于琵琶的一 种 三根弦乐器,但是该乐器的名称还有待考证(见图 8)。

(二)民间音乐

魏晋时期,清商乐为民间音乐总称 。清商乐是南北朝 时期 承袭汉魏相和诸曲, 吸收了当时 民间音乐 发 展而成 的俗乐之总称,也是相和歌的继承与发展 。清商乐也被称 为“华夏正声”。

曹魏时期设 立了清商署, 也确立了清商 乐 的 正统地位 。公元 5 世 纪末,拓跋氏在 战争中 获得清商乐,清商乐 所用 乐 器 有笙 、笛 、节 、琴 、瑟 、筝 、琵琶等,均为 华夏传统 乐器 。北魏的 宫廷音乐 淋漓尽致 地体现出“胡风国俗 、杂 相糅乱”的 特色,但在 拓跋氏强硬 、迅速的汉化 过程中,对 其民间音 乐 仍保持着炽烈的 热情,可谓是“乐 操土 风,未 移其俗”。 北魏所得《明君》《圣主》《公莫》《白鸠》等都是传 统清商乐 。

四、云冈石窟音乐窟的艺术价值及体现

( 一 )北魏音乐的发展对隋唐音乐发展的影响

云冈石窟是北魏时期音乐文化的发 展见证, 它促进了中 国佛教的 发展和兴盛, 同时也将北魏佛教发展推向顶峰 。从云冈石窟的佛像上看,其具有浓郁的鲜卑文化特 色,从音乐舞蹈上看,其含有西域各国少数民族特色 。

北魏时期拓跋氏大力促进鲜卑族民间音乐, 推广西凉 乐、龟兹乐以及龟兹乐与汉族音乐融合而成的秦汉乐,为隋 唐时建立起的“七部乐”“九部乐”“十部乐”“坐部伎”“立部 伎”的音乐体制,以及隋唐燕乐的高度发展奠定基础 。北魏 时期宫廷音乐的发展与融合, 客观上促进了隋唐时期统治 者阶级对宫廷音乐体制的完善。隋朝创立“教坊”、唐玄宗首 创梨园建制、唐代设立太常寺管理宫廷礼乐等,对于音乐文 化的管理与发展与北魏时期音乐文化的融合密不可分 。

在民间音乐方面,隋唐在北魏百戏影响下,形成了《大 面》《钵头》《踏摇娘》的 歌舞戏,并且 在《相和歌》《清商乐 》 的基础上发展出唐代《曲子》。

在不少唐诗中也能找寻到北魏音乐的踪迹,比如诗人 王维《凉州赛神》中的诗句:“健儿击鼓吹羌笛,共赛城东越 骑神”。 鼓是中华文 明 最早的 乐 器,在 云冈石窟中 也有踪 迹,羌笛则是鲜卑族征战四 方带回的 西 域器 乐,在 唐朝的 时 候也得到发 展 。在 岑参的《酒泉太守席上 醉后作》中: “琵琶长笛曲相和,羌儿胡雏齐唱歌”。 在 这首诗中,提及 琵琶 、长笛曲相互应和,其中 琵琶在 北魏时期 就 得到了高 度发 展,历史 上 的 琵琶并 非大 家 现在所见到的 曲项琵琶, 而是一种广义称谓。《隋书》中也有记载,曲项琵琶来自西 域,东晋时期 经 过波斯 、印度传入新疆 、甘肃等 地,南北朝 时 期 因战乱 、民族融合,而把琵琶带入我国 中 原地 区,南 北朝时期 琵琶已 经 非常流行, 云冈石窟中 也有琵琶的 石 刻 。直到唐代,琵琶进一 步得到发展,名称也进行统一,当时 把梨形音 箱的 称为 琵琶,圆形的 称为 阮咸,发 展 至 今,人们所称的琵琶就是梨形音箱的四弦琵琶 。

(二)北魏音乐的传承与意义

在全球化的社会背景下,云冈石窟作为我国物质文化 遗产,是历史文化发展 的见证,更是作 为一个 时代文化整 体的存在 。在云冈石窟音乐窟的探索研究中,研究者们看 到了我国俗乐、宴乐,以及宫廷雅乐文化的发展与传承 。

云冈石窟历经千年,也经历了改善与修葺,各个 朝 代 对于云冈石窟都保持着尊敬 、敬仰的态度,它见证了我国 朝 代的更迭与 每个 时期的音乐从古至今的传承 与 发 展, 对于人们了解古代音乐, 尤其是北魏中原音乐 、西域音 乐 、佛教音乐等各种音乐文化的融合发展有着重要意义 。

北魏音乐包含 多种音乐,如:草原音乐 、西域音乐 、中 原音乐 、江南音乐 、佛教音乐等,每种音乐既互相独立,又 相互关联 。鲜卑族是我国历史上第一个 统一 九 州的少数 民族, 其积极 推行汉化革新的魄力 、促进佛教发展 的手 段 、引入西域各国音乐的行为,在华夏历史的舞台上留下 了浓墨重彩的“印记”。

音乐最初起源于人们的劳动中,为了缓解劳作 疲乏, 产生了如 劳动号子的音乐,音乐的发展先是自娱,接着便 是六代乐舞由颂神到颂人 。无论是我国的《诗经》还是古 希腊的《酒神颂》都是如此 。

而我国经历过颂神年代 、颂人时代,颂歌更是唱遍大 江南北 、长城内外 。北魏帝王举全国之力打造了震惊世界 的云冈石窟,以至于在 1500 年后的人们还能欣赏千年前 的音乐盛典 。在音乐窟中,乐器数量繁多,共同构成了古 代宫廷中举行大型音乐会的场景, 可以非常清晰地看到乐人们手持五弦 、琵琶 、荜篥 、排箫 、法 螺等各种各样 的乐器 。其中还出现了“龠”,龠是中国古代 一 种 管乐器,起源 于古时先民钻木取火 时用的“吹 火 筒”,因为“吹 火 筒 ”竖 吹 不易发出声音,而斜吹 更容易发出声音,因此,在 云 冈 石窟音乐窟中,人们可以看到斜吹 的龠,这也是古代人民 音乐智慧的结晶 。而“龠”这一种乐器只是漫长音乐史上 的冰山一角,类似于这种 发展 的还有诸多乐器,如:古琴 、 二胡,这也足以看出我国华夏文明的源远流长、博大精深 。

在古代, 音乐之于平常百姓乃至帝王 都是极 其奢侈 的,受当时社会条件 限制,缺乏录音 、录像等相关设备,无 法对当时的声音材料进 行保存 。直到 20 世纪 80— 90 年 代才发明录音机,再到现在的智能手机,可以利用互联网 科技的力量听到想听的音乐, 甚至可以 自 己试着制作 音 乐 。北魏时期融合了多民族 、多地域的音乐元素,包括佛 教的一些音乐因素,创作 出 150 首《国乐》,用以记录国家 的繁荣强大,但由于战乱,传至隋唐只剩一首《雀劳利》。

其实古时候的音乐当中教育占了不小的比重,比如周 代的乐官制 度,其机构可分为音乐行政 、音乐教育 、音 乐 表演, 乐官制度反映了鼎盛时期的西周雅乐在音乐教育 方 面 的完 善程度 。再到春秋时期,孔 夫子认为要达到“礼 乐治国”就必须立仁,主张把礼 、乐两 者结合,达到“仁”的 目的,以“乐而不淫 、哀而不伤”作为音乐审美标准 。

但是现在 21 世 纪 的 教 育 并 没 有 把 音 乐 作 为 主 要 学 科,尤其在中小学阶段,大众仿佛都比较注 重 文化课的成 绩,忽略了音乐对孩子们的熏陶 。

我国疆域辽阔,56 个 华夏民族共同孕育发展 了丰富 且具有民族气息的音乐文化, 北魏鲜卑族四处征战的同时也促进 了当时的民族融合 、音乐融合 、文化融合 、民 俗融 合,也 使 得 许 多 乐 器 、民 歌 得 到 了 飞 速 发 展,比 如:琵 琶 、箜篌 、法螺等 。现在 我国传统音乐 吸收了西方音乐精 华,也得到了发展,比如现在 的 流行音乐 、电子音乐 、爵士 音乐等,中 国传统音乐 在 近些年也重新得到重视,再 次走 进大 众视野,在 许多电影中 有 所 体 现,比 如 在 2004 年 张 艺谋导演的《十面埋伏》中,就采用 了琵琶曲《十面埋伏》, 更渲染剧情,使人身临其境 。在 2016 年吴天明 导演的 电 影《百鸟朝凤》中,就 讲述了 一 位德高望重的 唢呐老艺 人 焦三爷,他带领徒弟们 不 忘初心,用 执着的 热情与坚定的 信仰, 追求和传承唢呐精神的故事 。类似的作品还有很 多,不论 哪朝哪代,都在音乐 上 有着不 可忽视的 发展与传 承,正因中 华民族儿女口口相传 、代 代 传承,才使 得我 国 的音乐文化发展日益丰富多彩 。

五、结语

中华文化博大精深,中 国 的音乐亦是如此,1986 年贾 湖骨笛的 出 土证明 我国 的音乐 文 化 最早可追溯到新石器 时代,距今约 9000 年 。经历时代 的 变更 、朝代 的 更迭,越 来越多的 文 化传入我国境内,并 与我国本土 文 化 相结合 、 融合,形成了更受大众欢迎的艺术形式 。

置身于 云冈石窟带给人们 的音乐世 界中, 既能领略 到西 域音乐 中 歌舞带给大 家 的 快乐, 又能体会到北魏时 期各种音乐元素相互交融,形成更加优秀作品的盛况 。鲜 卑族凭借着其民族的 骁勇善战,在 开疆拓土 的 过程中,引 入山东人民,带来丰富的 农耕技术,促进西 域音 乐 、乐 器在 中 原地 区的 传播, 使 得平城 成 为 当时 北方 的 政 治 、经济 、文 化 、军事 、娱乐 中 心 。随着经 济快速发展,也为 云冈 石窟的建立打下了坚实基 础, 北魏人民凭借着自身的 智 慧和能力,打造了绝无仅有的 石窟宝库,它不仅记录了北 魏时期 民族融合的状况, 也为后世 留下了研究各 地 区音 乐 在北魏交流的证据 。第 12 窟恢弘壮丽的 歌舞场面,真 实再 现了北魏时期 不 同于前世秦汉, 也不 同于后世 隋唐 的独特乐舞面貌 。

随着我国经济飞速发展,人民对于精神文明的建设需 求 日益增长, 音乐作为人们精神力量中 不 可或缺的 一 部 分,也得到了进一步发展 。未来将会有更多人注意到中国 传统音乐 文 化 的魅力, 进而保护像云冈石窟一样的 文 化 遗产,身临其境感受千年前的音乐盛况 。

参考文献:

[1]魏征 . 隋书[M].北京:中华书局,1973.

[2]杨荫浏 . 中国古代音乐史稿[M].北京:人民音乐 出 版社,2004.

[3]赵昆雨 .云冈北魏伎乐雕刻探微[J]. 中 国音乐,1988(03):69-70.

[4]赵一德 .云冈佛簌洞与北朝文化[J].文史哲,1989(08):35-37.

[5]王万 盈 .论 拓 跋 鲜 卑 民 族 的 融 合[J].西 北 师 大 学 报(社 会 科 学 版),2001(06):31-35.

[6]马 兴 胜 ,王 志 鹏 .百 戏 在 六 朝 的 流 行 及 隋 唐 的 极 盛[J].敦 煌 研 究,2006(02):78-82+124.

[7]吴巧云,姬红兵 .云冈石窟音乐窟中 的北魏音乐[J].天津音乐 学 院学报,2017(03):49-57.

[8]侯峰 .云冈石窟乐伎研究[D].西安:陕西 师范大学,2010 年 .

[9]李君.云冈石窟中的乐器图像研究[D].秦皇岛:燕山大学,2014 年.

[10]邹雅秋 .北魏汉译佛经中的音乐史料研究[D].南京:南京师范大学,2018 年 .

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/65830.html