SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:浙江是十番音乐盛行地 。宁海十番是浙江少见的以唢呐为主奏的粗吹十番,今称“粗十番”。 宁海粗十番 音乐激昂高亢,富有激情活力,极富地方乡土气息,明清时期受到当地人民群众的广泛喜爱 。近年来,宁海粗十 番面临着后继无人的问题,在当地政府的努力下,2011 年以来,宁海粗十番音乐以宁海长洋村为基地,重新 回 到人们的视野中,在老艺人的努力下,宁海粗十番音乐正重现生机 。

“十番”是在中国广泛流传的一种民间合奏吹打 乐,自明代盛行,至今已有五百余年历史。《辞海》中 记载,十番是民族器乐的一种,是由若干曲牌和锣鼓 段连缀而成的套曲 。在浙江省东部民间器乐曲中, “十番”音乐是最丰富且最有代表性的乐种之一 。受 到昆曲影响,浙江境内多数“十番”音乐是以丝竹为 主奏加锣鼓的“细十番”音乐 。而在同为浙江“十番” 音乐重要传播地的浙江宁海,其“十番”音乐表现为 浙 江 界 内 较 少 见 的 以 唢 呐 为 主 奏 加 锣 鼓 的 “ 粗 十 番”。 在城市化经济发展的社会影响下,以及农村人 口大量进入城市的大环境下, 宁海粗十番音乐已濒 临失传,“粗十番”乐班正面临解散危机 。2017 年,“粗 十番”正式列为宁海县第三批非物质文化遗产,并于 宁海深甽镇长洋村正式建立粗十番传承基地, 对宁 海“粗十番”音乐进行抢救性采集和整理 。在社会各 界人士的努力下,宁海“粗十番”音乐正在逐渐回到 当地人视线。

笔者通过走访浙江 宁海县长 洋村,采 访宁海粗 十 番 传 承 人 郭 正 钊 先 生,在 整 理 传 统 艺 人 口 述 材 料 的 同 时 广 泛 收 集 文 献 和 视 频 材 料,对 宁 海 粗 十 番音乐的历史发展 、音乐形态及生存现状进行研究分析。

一、宁海粗十番概况

( 一 )宁海地理人文

宁海位于浙江东部沿海,自西晋太康元年(280) 置县以来,迄今已有一千七百余年的历史 。县境依山 濒海,物产丰富,素称鱼米之乡,也是人文荟萃之地 。 宁海全境天台山脉中段横瓦, 全县地势自西向东南 倾斜 。西北部 、西部和东部多低山,最高峰蟹背尖海 拔 954 米 。北部、东南部和南部各有小块平原 。整体 上看以山脉居多,山脉间多见河谷,多有村落在河谷 发展 。笔者所探访的宁海粗十番民间乐班位于宁海 深甽镇长洋村,地处宁海北部,是一个依托河谷水系 而发展的传统村落,两山间有一块小平原,长洋溪贯 穿村落,将村落分为前郭、后郭两部分。

宁海是个人口迁入县,历史上几次人口南迁时, 大量北人安居在临海的宁海 。在历史上宁海曾有大 量名人涌现,《宁海县歌》记述:“丹丘白峤古名区,西 接天台东尾闾 。一带文明回浦水,千秋灵气出名儒”。 历史上,宁海辈出文人,且展现了刚正不阿的文人气 节,其中代表人物有方孝孺 、潘天寿等;与此同时,宁 海女性巾帼不让须眉,受到浓厚的宋明理学影响,明清时的宁海女性恪守忠节,现存有大量的烈女坊 。宁海 人注重教育,于唐代设圣庙;明 、清两代,兴书院 、义 塾;光绪时,有书院近 20 所,义塾 40 余处,是“新学” 的发源地 。宣统年间,宁海仅官办学堂就有 34 所,学 生已达千余人 。由此可见,宁海是个人杰地灵且深受 儒学文化影响、文化底蕴深厚的地方 。

(二)宁海粗十番概况

宁海粗十番是宁海的民间吹打乐合奏形式,风 格十分独特,据明崇祯《宁海县志》载,正月演剧,敬 祖迎神,乡间十二起,城里十四起,至十八乃止,可见 粗十番当时的盛况 。宁海粗十番乐曲一般由当地戏 曲平调的部分唢呐曲牌和锣鼓牌子发展联缀而成, 一般以三大一小(大锣 、大鼓 、大钹和小锣)为音响骨 干,每至演奏高潮处,鼓手以拳代槌,气势相当雄壮 。 专业剧团表演一般为 12 人,配有俗称“三大一小”的 乐器:大锣、大鼓、大钹、小锣和唢呐等。

它的起源有两种说法:一是源自“闹头场”。戏班 子开场演戏都有开场锣鼓, 民间艺人认为开场锣鼓 好,时间久了慢慢就发展成为具有较强观赏性的“十 番”。二是来自民间吹唱 。宁海粗十番在过去民间祭 祀、斗会 、取水 、行会活动中频繁出现,笔者更偏向于 第一种说法, 因其演奏中的大量曲牌与宁海平调相 似,而宁海平调的产生与绍兴新昌调腔有重要联系, 两者均带有明代四大声腔余姚腔的遗音, 具有当今 高腔特点, 与粗十番在音乐风格和旋律上均有共通 之处,明清时期,昆腔影响下的浙江很难从民俗仪式 中发展出高腔相关的器乐音乐, 同时当今粗十番民 间乐班依然呈现出与平调剧团的紧密联系, 笔者将 于下一节详细说明两者关联 。

二、宁海粗十番音乐分析与乐班现状调查

( 一 )民间乐班情况

宁海深甽镇长洋村粗十番锣鼓队是宁海县内当 前唯一现存的粗十番民间乐班 。笔者经过走访,了解 了乐班的大致情况 。长洋村以郭姓为主,据地方志记 载,长洋郭 氏,宋元祐 时(1086— 1094) 自 临 海迁此 。 官岭乡新山郭氏,清康熙年间从康功迁来。由此推断, 该村的郭姓扎根在宁海长洋村距今已近千年 。

长洋村的宁海粗十番传承人郭正钊先生, 生于 1934 年 6 月,中共党员,担任长洋村老年协会会长 。 曾于 2012 年被评宁海县道德模范,2017 年在宁海深 甽镇长洋村设立首个以个人名义命名的道德模范工 作室 。由此可见,他是深甽镇长洋村村内具有号召力 且 德 高 望 重 的 人 之 一 。 而 长 洋 村 粗 十 番 锣 鼓 队 于2011 年由郭正钊联合长洋村全体老干部, 通过筹集资金 、购置乐器 、聘请老师而组建 。长洋村粗十番乐班所演奏曲目最初为郭正钊父亲——郭纪章(已过世)整理保留的曲目《十番锣鼓》。该曲目据郭正钊口述,创编于明末清初,由长洋村郭再初编创。

近年来,在宁海平调剧团陈涛的帮助下,乐班的 演出曲目不断扩充 。陈涛在保留原有曲目风格的基 础上再创作,不断丰富乐班的演出曲目,新创编曲 目 有《宁海古韵》,受到长洋村村民的广泛喜爱 。长洋村 由于年轻人口迁出量较大,村内红事较少,乐班的演 出多在白事时演奏,另外,在当地民俗庙会“十月半” 时,乐班将登台演出 。

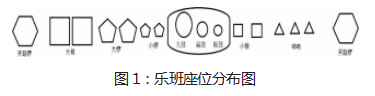

其乐班座位基本为图 1 所示, 乐班成员依次排开,一人兼打板鼓 、扁鼓 、大鼓坐中间,向左侧依次为2 个小钹,3 个唢呐(其中 一 人演奏大唢呐),一个开道锣;向右侧依次为 2 个小锣,2 个大锣,2 个大钹,1个开道锣 。该座位呈现出大致对称的结构 。从中笔者归纳出该乐班特点: 一是人员均来自本村 。宁海粗十番乐班除指导老师外,均为深甽镇长洋村人士,其中包括多名长洋村的女性成员,可见乐班对于男女性别并无特殊要求 。二是乐班人员年龄普遍较大 。其中组建乐班的领头人郭正钊已年近九旬,虽精神状态良好,但行动能力不佳,对于演奏已较吃力,由此可见其传承人情况不理想 。三是乐班音乐知识欠缺 。乐班成员基本无专业音乐知识学习经历,由文化馆指导老师每周为乐班成员授课,慢慢形成了如今良好的乐班演奏状况 。

四是乐班演奏人数为 14 人 。长洋村的宁海粗十番与平调剧团粗十番音乐不同,其演奏人数比平调剧团多 2 人,一般配置为2 个大钹,2 个大锣,1 个大鼓兼打板鼓和扁鼓,2 个小钹,2 个小锣,2 个开道锣,3 个唢呐 。考虑到女性气息不足问题,乐班女性均演奏打击乐,由乐班内三名年龄较轻的男性担任唢呐演奏 。

综上,笔者认为该乐班生存状态并不乐观:其一,乐班组建者已年迈, 乐班的演奏与组织活动必然每况愈下;其二,该村青壮年人口大量外出务工,在笔者走访过程中,深刻感受到村落年龄的两极化,而青少年对粗十番的认识有较大偏差, 在传承人培养方面有较大困难 。

(二)宁海粗十番音乐分析 1.曲牌对比分析

(1)宁海平调剧团

演奏宁海粗十番最精致 、最完整的要数宁海的 平调班 。粗十番曾作为宁海平调演出的一部分—— “闹头场”,受到当地百姓的广泛喜爱 。宁海评剧团的 艺人王林火的师父徐锡全(1903 年生,已故)是民国 时期指挥“粗十番”的高手,因此,宁海平调与宁海粗 十番之间有着无法割舍的关联性, 其主要关联在宁 海唢呐吹打曲牌锣鼓经中与宁海粗十番曲牌有部分 共通之处。

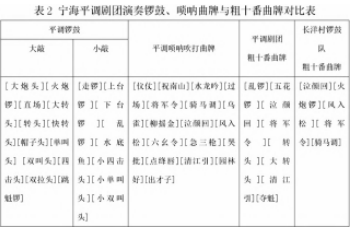

当前,宁海平调剧团能够演奏的粗十 番曲牌有 [乱锣][五花锣][泣颜回][将军令][转头][滚板][大转头] [钦板][清江][尾声]等十余个段落,平调音乐中的锣鼓 和唢呐吹打曲牌中有部分重合,具体从表 2 中可见, 平调剧团所演奏的粗十番曲牌中出自平调锣鼓曲牌 的有[乱锣][转头][大转头];出自平调唢呐吹打曲牌的 有[泣颜回][将军令][清江引];而[五花锣][夺魁]为粗十 番独立演奏的曲牌。

(2)长洋村锣鼓队乐班

长洋村传谱名为《十番锣鼓(又名大十番)》,该 曲由[序曲][泣颜回][火炮锣][风入松][将军令][骑马调] [滚板][急滚板]这几部分组成,除了[序曲][滚板][急滚 板] 三个锣鼓的板式结构外,[风入松][将军令][骑马 调]均出自平调唢呐吹打曲牌 。

综上, 民间乐班演奏的粗十番曲牌数量比平调 剧团少,但其共同演奏的曲牌[泣颜回][将军令]有重 叠。值得一提的是,以平调锣鼓曲牌[大炮头]为例,大 炮头本为宁波奉化大炮头村的村名, 与宁海隶属于 不同的行政管辖区,且两村间山路崎岖 。宁波奉化的 大堰村以奉化吹打闻名遐迩,由此可见,长洋村的十 番锣鼓与奉化吹打有一定联系 。

2.曲牌特点分析

本文以宁海平调剧团王林火艺术家记谱的 《粗 十番》为例(《中国民族民间器乐集成》收录),对粗十 番音乐的大致形态进行分析,该曲演奏依次为[乱锣] [火炮锣][五花锣][泣颜回][火炮锣][乱锣][大转头][将 军令][滚板][大转头][领板][夺魁][五花锣][清江引][乱 锣],共 15 个部分,其中[乱锣][火炮锣][五花锣][大转 头][滚板][夺魁]无唢呐演奏,仅为锣鼓演奏,由此可 见,15 个部分中有 11 个部分无唢呐演奏, 乐曲以打 击乐器为主,唢呐偶尔出现,令锣鼓经有分段音乐的 作用,类似戏曲过板。

从结构上看,[乱锣]首尾呼应,且在曲 目 中共出 现三次, 其节奏三次出现均有不同 。它的主奏为大 锣,标识为大锣的散拍子进入,大锣的演奏上常常使 用装饰音性质的前短后长结构,在大锣结束演奏后, 后部分有各自自由发展形态, 其中可加入大鼓和小 锣,[火炮锣]和[泣颜回][将军令]分别吸收了宁海平调 的锣鼓曲牌和唢呐吹打曲牌,[火炮锣]曲牌在宁海平 调演出中用于武打场面,同样以大锣为主奏,其基本 节奏为大锣以均分的八分音符进行演奏,[泣颜回]曲 牌与宁海平调所记载的[泣颜回]曲牌完全一致,它一 个散板号角式旋律开头,主要 do-re-mi-do 和 sol-la- do-sol 两个骨干旋律进行发展, 调式前半部分为商 调,而后渐渐转至徵调式,乐曲多用切分节奏,曲末 减慢,与散板呼应,预示该曲牌结束 。[将军令]曲牌大 致还原了平调音乐中的唢呐吹打曲牌, 但不再演奏 开场散板,旋律上也有一些出入,但保留了每句的骨 干音,在骨干音基础上有助音式加花处理。

全曲来看,共出现了两次[大转头]曲牌,在宁海 平调中,该锣鼓节奏较慢,一 般用于官带人物上场, 或用于中板唱腔的开唱锣鼓 。在两次出现的节奏中, 篇幅 、奏法 、乐器均有较大差异,其主要标识在于开 头 7 小节, 为相同节奏, 但演奏者可以 自 由即兴发 挥 。[滚板]在宁海平调吹打音乐中常有出现 。在宁海 平调中,[滚板]常常用于描绘场景激烈的战争或战斗 场景, 又或是战斗角色的出场音乐 。在粗十番音乐 中,[滚板] 的唢呐音乐形态较为简单, 全曲仅有 re- mi、sol-la、la-si 三对组合,每对组合一经出现,反复 6 遍以上,因此乐曲的情绪被渲染得较为紧张 。[领板] 突出了“句句双”的特色,每句前部与叠置旋律的后 部作对答式进行,并由大锣 、小锣 、叫锣 、大钹 、唢呐 、 大鼓分别领奏,句幅层层递减 。虽然整个段落篇幅较 长,但由于打击乐器更换,以及锣鼓与旋律时分时合变化,仍感新鲜活泼 。其中,大锣领奏的部分通过将 句幅递减的形式,丰富了音乐色彩 。

三、宁海粗十番音乐的现存问题与展望

( 一 )现存问题

1.传承后备力量不足

当前能够演奏宁海粗十番音乐的乐班, 只有长 洋村锣鼓队一个民间乐团, 剩下的基本只有宁海平 调剧团 。长洋村粗十番乐班作为唯一的民间乐班,因 该地乐班成员大都生长于农村,文化水平较低,对于 简谱 、速度以及一些音乐方面的理论知识知之甚少, 所以在学习上也存在许多困难, 主要角色现在仍由 有一定音乐功底的老艺人担任, 但这些老艺人大都 年迈 。考虑到粗十番音乐节奏较快,音乐风格激昂, 老艺人当下在体力和反应力方面已难以承担较长时 间的演出任务 。在传承人培养上,宁海粗十番还未建 立起相关体制, 因此在该地区的后备军培养上有较 严重的传承危机。

2.听众群体人数减少

随着信息化 、城市化进程的不断推进,人们对音 乐的欣赏要求出现较大变化 。粗十番的受众较局限, 且随着民间丧葬仪式的简化, 以及相关民俗活动的 现代化和商业化发展, 粗十番音乐越来越缺少演出 平台,生存空间受到了极大挤压 。近三年来,受到疫 情等因素影响,该地旅游业遭受重创,该地“十月半” 民俗活动已有三年未办,乐班也因此受到严重影响 。 与此同时,随着年轻一 辈义务制教育的全面落实,以 及受到信息化社会影响,该地年轻一辈在音乐审美上 普遍偏向于西式审美,加上他们对中国传统音乐的认 知不够,对中国民间音乐的重视程度不够,愿意去聆 听、使用、传承、发扬宁海粗十番的人群极为有限 。

(二)传承展望

1.创新粗十番音乐传承方式

近年来,国内专业传统音乐剧团纷纷创新音乐形 式,长洋村乐班也意识到这一点,基于此,创编了《长 洋古韵》的粗十番新剧目,由于村落人口较难组织, 还设计了五人的小乐队形式 。这种模式自然是民间 器乐音乐传承的一种新探索,但笔者认为若无法引发 青年人对其重视,粗十番音乐的传承困境无法从根源上解决 。笔者认为粗十番可结合时下受欢迎的音乐吸引年轻一辈关注,在传承中转型,在创新中传承 。

2.善用现代多媒体

在科技发达的今天, 利用多媒体技术传播无疑是一种最好的宣传,能引起社会各界的广泛关注 。一方面,当下粗十番的影像资料极其匮乏,亟须对其演出过程进行实况录像和录音保存, 增加文献资料储备;另一 方面,宁海粗十番音乐要想融入社会,则势必要经历创新,而创新之下,如何保留传统,为后人留存珍贵的音乐资料, 这时候就需要充分发挥多媒体的作用。

3.非遗音乐进校园

教育部发布推广“双减”政策后,宁海各学习纷纷开设了课后拓展课程, 而这也为宁海粗十番的传承与发展提供了机遇 。笔者认为,将宁海粗十番引入中小学拓展课程中, 通过非遗传承人定期在校内开展粗十番讲座, 在校内举办粗十番乐团的小型演出等形式,可以让学生近距离感受粗十番,逐渐了解 、接受 、喜爱这一非遗文化 。 同时,还可以组织非遗传承人 、当地音乐教师,以及文艺工作者共同研讨开发粗十番的相关教材与课程,组建校园学生社团,将传承落实到实践和基层中去。

总之, 宁海粗十番音乐作为地方非遗文化正面临着不小的传承困境,通过笔者对采风材料的整理,粗十番音乐在民间传承几近消失,传承人大都年迈,缺少年轻一辈的传承人 。在这样的传承压力下,可以以专业剧团为主要力量,对民间乐班进行传承人培养,与此同时, 加强当地中小学对地方非遗文化的重视程度,一方面从中培养传承人,另一方面也能使学生对家乡优秀传统文化有所了解,增强文化自信,使像“宁海粗十番”一样的地方非遗音乐文化绽放异彩。

参考文献:

[1]陈涛,胡利民.宁海平调音乐[M].北京:文化艺术出版社,2012:109.

[2]中国民族民间器乐曲集成全国编辑委员会 . 中国民族民间器乐曲集成浙江卷[M].北京:中国 ISBN 中心,1994.

[3]宁 海 县 地 方 志 编 纂 委 员 会 . 宁 海 县 志 [M]. 北 京 :方 志 出 版 社 ,1993:1.706.

[4]夏征农 .辞海(第七版)[M].上海:上海辞书出版社,2020.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/60131.html