SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:长期的乡村生活 、基层仕履和儒道释思想的浸润共同培育了文同的生态意识,这种意识不仅表现在文同的生活态度上,更是通过他的墨竹画与咏竹诗诗意地展现出来 。从生态美学的角度看,文同墨竹画与咏竹诗体现了道法自然 、天人合一的哲学思想,体现了人与 自然和谐共生理念,是其拥有的中国古典生态审美智慧及诗意栖居生态审美理想的外化表现 。

关键词:生态美学,文同,墨竹画,咏竹诗

随着近些年环境的变化, 自然生态问题成为全球关注的焦点,“以人与自然的生态审美关系为出发点, 包含人与自然 、社会以及人自身的生态审美关 系,以实现人的诗意的栖居为其旨归”的生态美学以 及诗意栖居也成为人类的共同追求。20 世纪 90 年代 以来, 生态美学也逐渐成为我国美学领域一种富有创新性的理论形态 。党的二十大报告对生态文明建 设作出了战略部署,明确了提升生态系统多样性 、稳定性、持续性的战略任务和重大举措 。这些激发了学 者们回归传统 、深入挖掘传统文化中蕴含的生态美 学思想的极大热情。

北宋著名文学家 、画家文同学养丰厚,“善墨竹, 知名于时”,且常以“绘画手法写诗,是写景文学的一 个创造和一种贡献”。从生态美学的视角对文同墨竹 画赖以生存和发展的自然环境 、社会环境以及文同 自身的精神层面展开研究, 深入挖掘文同墨竹画中 的生态审美智慧,揭示文同墨竹画的生态美学价值和 意义,不但能丰富文同墨竹画的生态美学意蕴,拓展文同墨竹画美学研究的维度,也能部分还原北 宋时期文人士大夫的朴素生态观,对当今生态美学的建设和发展具有一定的参考借鉴意义。

一、文同生态观的渊源

( 一 )乡村生活和基层仕履培育了文同的生态意识

1.东谷老家乡村生活的影响

文同 32 岁入仕, 之前除曾短暂游历于阆州 、成都等地外,前半生均半耕半读于永泰的东谷老家 。永泰一带地处四川北部大剑山南坡丘陵区域, 横亘在嘉陵江和涪江的分水岭上,东谷是一条小山谷,土地肥沃,农耕文化发达,人烟密集,民风淳朴,人们满足于自给自足 、衣食无忧的生活 。最特别的是,这里气候湿润, 当地人们房前屋后喜欢种植竹子, 竹木成林,绿竹满坡,显得郁郁葱葱,一派生机 。竹是四君子之 一,颇受古今文人墨客的喜爱,王徽之说“何尝 一日无此君?”苏轼则是“可使食无肉,不可居无竹”。在家乡耕读的文同朝夕与竹相处,爱上了竹的挺拔 、修长、青翠 、凌霜傲雪,逐渐从嗜竹 、种竹到咏竹 、绘竹 。

治平四年(1067),文同回乡丁母忧,在家宅旁边营造 了“墨君堂”,它既是文同的画室,又是文同的绘画收 藏和陈列馆,其《墨君堂》诗云:“嗜竹种复画,浑如王 掾居。高堂倚空岩,素壁交扶疏。山影覆秋静,月色澄 夜虚。萧爽只自适,谁能爱吾庐。”他把自己比作王徽 之, 在秋月笼罩下的墨君堂静静欣赏自然之竹和壁 上墨竹,那种恰适舒畅 、潇洒清爽 、与竹和谐共生的 自豪感油然而生 。文同墨竹取材于自然之竹,竹子也 受到了文同悉心的爱护 。对此,苏辙《墨竹赋》云:“朝与竹乎为游,莫与竹乎为朋,饮食乎竹间,偃息乎竹阴, 观竹之变也多矣 …… 忽乎忘笔之在手与纸之在 前,勃然而兴,而修竹森然。”《宣和画谱》云:“为朝夕 游处之地,故于画竹愈工。 ”这都说明文同反复观察 竹子的生长变化,不但熟悉了竹子的外观,而且领悟 出了竹子坚韧不屈的品性,正因为文同本人嗜竹 、种竹、朝夕与竹为伍,画竹的技艺才会越来越高超 。总 之, 文同在东谷老家的乡村生活, 为文同创作墨竹图,以及形成文同的生态观提供了基础。

2.长期基层为官的影响

文同曾三举朝官, 但是每次还朝做京官都很短暂,大量时间都在钟灵毓秀的巴蜀大地任职 。文同先后知普州 、陵州 、兴元府 、洋州,他在地方推行仁政, 所至皆有政绩,王安石在《送文与可学士倅邛州》中 称他为“循吏”,《书史会要》称其“方口秀眉,操韵高 洁”,司马光称赞他“高远潇洒,如晴云秋月,尘埃所 不能到”,范百禄称他“绳治豪放,辨折欺伪”。在知邛 州期间,依法维护地方治安惩处横行乡里歹徒,明辨是非曲直, 让群众安居乐业, 敦促官民办学教化民 众,树立起秉公执法 、沉着干练的循吏形象;知陵州期间,他“抚柔良,抑强悍,宣教化,齐 咸 俗 ”,“均赋税、简徭役 、抚循良 、明冤狱”;知兴元府期间,他办学 兴教 、振兴府学,专门向朝廷呈上《奏为乞置兴元府 府学教授状》,为兴元府设置学官准备师资,一 时汉 中崇教向学蔚然成风;知洋州期间,他上《奏为乞修 洋州城并添兵状》,组织修建城池确保了洋州的安全 稳定,洋州一 片欢然 。文同一生为官清正严明,被苏 轼称为“清贫太守”。 文同长期的基层宦履使他对农业 、农村生活有了深刻了解,而春耕夏种 、不违农时 的农耕文化也深深地影响了文同的生态观。

(二)传统文化的熏陶

1.儒家文化的影响

文同是名门之后, 其先祖可以追溯到汉代的文翁,其曾祖文彦明 、祖父文廷蕴 、父亲文昌翰皆习儒业 。文同天资聪慧,又受到良好的家庭教育,养成了 爱好读书的习惯,表现得出类拔萃,范百禄《文公墓 志铭》称其“幼志于学,不群,乡人异之。”未入仕的文 同已是才气横溢 、意气风发,其未入仕时写的《大元 观题壁》就自称:“三十穷男子,其如胆气成 。鸿毛在 乡里,骥足本乾坤。周孔为逢揖,轲雄自吐吞 。平生所 怀抱,应共帝王论。”文中表露出心怀治国兴邦、济世 安民的雄伟蓝图, 满腹经纶又不甘寂寞 。皇祐元年 (1049)文同以博学宏词考中进士,名列第五,从此跨入仕途,实现自己的抱负 。纵观文同的一生,儒家提倡的“修身 、齐家 、治国 、平天下”理念是文同毕生追求和安身立命的根本,也是其生态观的基石。

2.道教文化的影响

北宋的统治者继承唐代儒道佛兼容和对道教的 崇奉扶持政策,其治国方略主要是道家的清静无为 。 其时道教风行天下,道观遍布全国各地,文同家乡的 道教文化氛围更是浓郁 。文同老家不远处有一 座太元观,文同少时曾在此读书,做官后重登此山,作《重 过旧学山寺》,称“当年读书处,古寺拥群峰”,可见其 从小便深受道家文化的影响 。文同时常拜访道观,喜 欢和道士论道,留下了《上清宫》《宿斗山奉真宫》《青 城山丈人观》《送李道士》《送李道士归》《赠李仲祥道 士》等诗篇,与修身悟道的隐士或山野高人也交往密 切, 留有 《杨山人归绵竹》《送韩山人》《送牟太素山 人》等诗文 。文同对老子 、庄子特别钟爱,在《杳杳堂》 中他称自己“庄老题书册,乔松列画图”,苏轼也称他 “清诗健笔何足数,逍遥齐物追庄周”。 对陶渊明, 同更是钟爱有加,其《读渊明集》诗曰:“窗下好风无 俗客,案头遗集有先生。 ”《永泰刘令清曦亭》曰:“何须嫌五斗,持此谢渊明。 ”这些都反映出文同对陶氏 脱世俗尘 、超然淡泊性格的极度欣赏 。 同时,陶渊明 对文同的人生态度影响也是深远的,文同诗文中不时 流露出“吏 隐 ”思绪,如《 晴 望 汉 川》诗 称“ 旧山何日归,三径有松菊。”《兴平原上》称“我亦中间游宦者,尚惭无语赋归田。”这些都能看到五柳先生《归园田居》 的影响 。道教崇尚自然、提倡修身养性 、洁身自好 、通达自强,同时也主张休养生息 、清静无为 、顺天应命 。

道教影响了文同的世界观和生态观 。

3.佛教文化的影响

佛教文化主要对文同晚年的生态观产生了影响 。知陵州期间,文同与僧人敏行无演往来密切 。敏 行为彭州籍的成都承天寺僧人,精于绘画,尤工佛像, 文同佩服其画技,敏行向文同宣扬佛法 。熙宁五年, 文同的大儿子文朝光在彭州任军事判官,文同携家在 彭州过冬,期间敏行常来拜访 。敏行是得道高僧,负 有普度众生的使命, 他的佛法宣扬对文同晚年的世 界观产生了深刻影响 。文同之前也有僧人朋友,比 如:庆历元年,25 岁的文同游学成都,与后来主持绵 州富乐山寺的海师相识为诗友,庆历五年,文同在成 都大慈寺甘露道场与憔中禅师讨论五经大义等,但 中青年时期的文同主要还是受儒家 、道家思想的影 响 。自从敏行宣扬佛法后,文同觉得“旁羊恣肆,造诣 无极,俯仰 一 息,色空皆尽”,感觉好像是醍醐灌顶 、 幡然醒悟了 。熙宁六年(1073)冬天,敏行从成都来到 汉中,再次为文同讲解佛法 。元丰元年(1078)秋天, 苏轼介绍僧人参寥前往京城与文同相见, 参寥与文 同谈诗论文,自然也少不了对佛理的探讨 。现实的残 酷无情 、命运的反复无常,使得北宋当时的文人士大 夫很多都醉心于佛理,以求得精神的安慰 。元丰二年 (1079),文同在宛丘驿沐浴衣冠,端坐而卒,走 得平 静而安详 。佛教主张普度众生 、积善修行,符合文同 晚年的心境。

二、文同墨竹画中的生态审美智慧

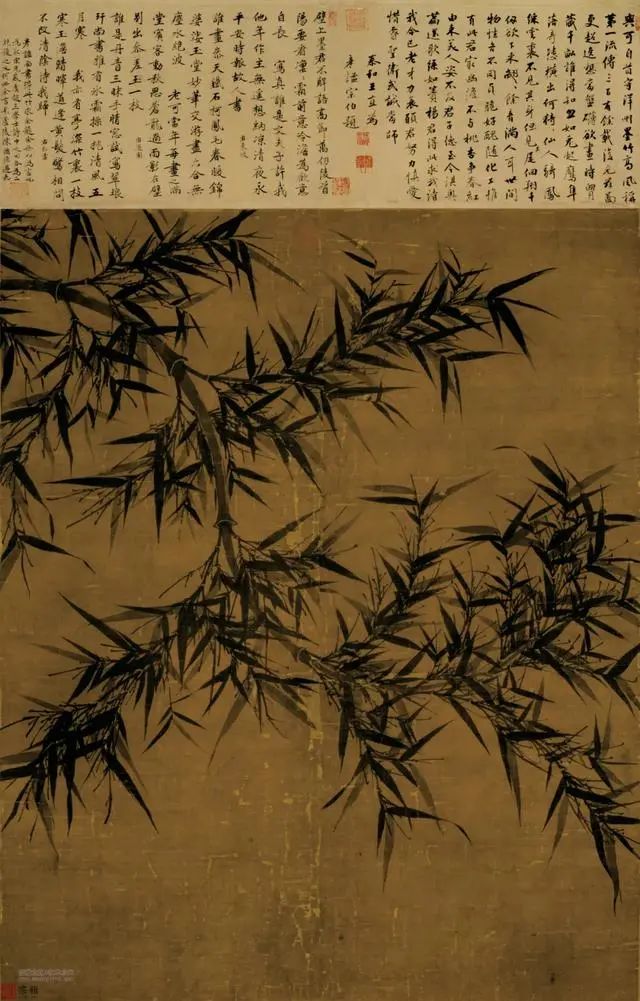

文同的生态观始终体现出人与自然和谐统一 的 原 则,并 影 响 到 文 同 诗 、文 、书 、画 等 方 面 的 艺 术 创 作 。其中,在其墨竹画中表现最为明显 。文同画传世 极少,现藏于中国台北故宫博物院的《墨竹图》是其 代表作, 为 绢 本 水 墨 倒 垂 竹 枝, 纵 131.6 厘 米,横 105.4 厘米,无款,有“静闲口室”“文同与可”二印 。郭 若虚在《图画见闻志》中评道:“(文同)善画墨竹,富 潇洒之姿,逼檀栾之秀。”受其生态观的影响,文同墨 竹画在构图 、技法 、用墨 、寓兴 、喻人等方面反映出中 国古典的生态审美智慧 。

( 一 )画理上的“道法自然”

苏轼《净因院画记》曾论及文同绘画之理:“与可 之于竹石枯木,真可谓得其理者矣。”指出文同掌握了 所画对象的本质,不管所画的对象是生机勃勃,还是死气沉沉,各个枝条根茎 、节叶纹路的千变万化,从来没有相同的,却都在其应该在的位置上,像是上天所制造的,又可以满足人的意愿,大概是明智达理之士所喜爱的吧! 说明文同的绘画理论掌握了所画对象的自然规律,才达到了“合于天造,厌于人意”的效果 。苏轼有另外一篇《文与可画筼筜谷偃竹记》写道:“故画竹必先得成竹于胸中。 ”于是就有了“成竹于胸”一语 。苏门弟子晁补之在《赠文潜甥杨克一学文与可画竹求诗》中作了“与可画竹时,胸中有成竹”的概括,又有了“胸有成竹”一语,由此“胸有成竹”的画竹理论的术语就正式形成了, 应该说这也是文同画竹的经验总结 。文同嗜竹,朝夕与竹相处,竹在一年四季中的细微变化,以及天晴 、落雨 、刮风 、下雪等自然状态下竹子的形态 、颜色的不同,乃至早 、中 、晚间由于光照不一样, 对竹枝 、竹叶的形态产生的影响等,他都熟稔于心,所以画起竹子来才能够做到收放自如、“胸有成竹”。苏辙《墨竹赋》假托文同之口,称:“夫予之所好者道也,放乎竹矣! 始予隐乎崇山之阳,庐乎修竹之林。 ”正因文同朝夕与竹相处,饮食都在竹间,观察了竹的千姿百态,真正体会到竹的坚韧 、挺拔,体会到竹与松柏一样的凌霜之姿,与兰一样的高洁之品,与士大夫一样的高尚节操,所以才会见竹即亲 、即敬 、即慕,才会勃然咏竹 、绘竹,并在创作中显示出所悟之道;又假托客人之口曰:“庖丁,解牛者也,而养生者取之;轮扁,斫轮者也,而读书者与之 。万物一理也,其所从为之者异尔,况夫夫子之托于斯竹也,而予以为有道者,则非耶? ”把文同绘竹与庖丁解牛 、轮扁斫轮相类比,将其画竹理论升华到了“万物一理”上,得出文同已经深谙了“道”,光从论画来看,苏氏兄弟真不愧为文同的知己。

(二)技法上的“天人合一 ”

“天人合 一 ”是中国古代的存在论生态智慧,儒 道释诸家对其各有阐述, 但究其根本,“天人合一 实 际上是说人的一种在世关系, 人与包括自然在内的 世界的关系 。这种关系不是对立的,而是交融的 、相 关的 、一体的。 ”苏轼《书晁补之所藏与可画竹三首》 其一云:“与可画竹时,见竹不见人 。 岂独不见人,嗒 然遗其身。其身与竹化,无穷出清新。庄周世无有,谁 知此凝神。 ”这是苏轼对文同作画状态的描述,也是 对文同画之道的总结,从中可知,文同画竹经历了两种

状态:第一种为“忘我 ”即“ 与可画竹时,见竹不见人”,绘画过程中主体和客体的关系浑然一体,进入 到自我遗忘的绘画时的状态;第二种为“入境”即“其 身与竹化,无穷出清新”,不仅仅是忘了主体,更是不 知不觉完全将主体“隐去”,进而到达客体“竹子”意 境之内的状态 。苏轼感叹道“庄周世无有,谁知此凝 神”,文同画竹的主观精神状态正是庄周所说“天人 合 一 、物 我 一 体 ”的状态,在这种状态下,竹 形 的 俯 仰 、竹叶的姿态 、竹节的挺拔,都如同“自我”在俯仰 生息一样, 从而创意无穷, 画出清新生动无比的竹 子 。苏洵《与可许惠所画舒景以诗督之》诗亦云:“羡 君笔端有新意, 倏忽万状成一挥 …… 昼行书空夜画 被,方其得意犹若痴。”在表达对文同清新潇洒、一挥 而就 、千变万化绘画技巧赞叹之情的同时, 也指出 “昼行书空夜画被”般不分昼夜地勤学苦练才是得到 “方其得意犹若痴”的领悟的关键,而所谓的“痴”,其 实就是达到了“物我两忘”“天人合一 ”的境界 。文同 在《郡斋水阁闲书·自咏》中曾这样描述自己:“看画 亭中默坐,吟诗岸上微行 。人谓偷闲太守,自呼窃禄 先生。 ”他用诙谐的语言称自己为窃禄先生,看起来 是一个偷闲太守, 但是他自己应该很清楚他是如何 痴迷于赏竹 、种竹 、咏竹 、绘竹,而正是由于文同的痴 迷,以至于“天人合 一 、物我一体”,才使得他能够成 为墨竹领域的开山鼻祖,成为一代大师 。李衎《竹谱 详录》云:“文湖州最后出,不异杲日升堂,爝火具息, 黄钟一振,瓦釜失声。”文同墨竹画出神入化,的确是 达到了前所未有的高度。

(三)用墨上的“淡墨挥扫”

文同墨竹不施颜色,只是“淡墨挥扫”,但是,并 不代表文同不会用颜料,相反,文同是用“色”高手, 他作的《约春》诗:“红情绿意知多少,尽入泾川万树 花 。”其中“红情 绿 意 ”用 得 精 妙,把 抽 象 的“情 ”和 “意”带上了“红”和“绿”颜色,反映出文同对颜色的 特殊理解和运用 。文同不单在诗文中运用颜色,《宣 和画谱》 中记载, 御府所藏就有文同的 “著色竹图 一 ”,说明文同用色彩描绘竹子也是相当娴熟 。但是 文同画得最多、影响最深的还是墨竹 。文同墨竹摈弃 了五彩的绘画颜料,专注于用墨,关于文同放弃色彩 专注用墨的原因,笔者试作分析:一方面因为兴之所 至,写字作诗所用之笔即可作画,何劳“丹青朱黄铅粉”所累; 另一方面竹子在中国传统美学中一 直是谦谦 君子的形象,“松竹梅”号称岁寒三友,中国书画题材 “梅兰竹菊”也是四君子形象,舍弃五彩颜色,只用纯 净墨色,更符合君子的高洁志趣,由此,墨竹自然是 文同的首选 。 当然,《庄子·天地》认为“一 曰五色乱 目,使目不明”,阐述了失去本性可列为五种,其中排 列首位的便是五色扰乱视觉,使得眼睛不明,这种对 色彩使用的观点和文同用墨画竹是相通的。

(四)寓意上的“托物寄兴”

《宣和画谱·墨竹叙论》提到一个现象,即舍弃五 颜六色的绘画颜料,只用墨色恣意描绘胸中的对象, 称之为“淡墨挥扫”。 文中进而指出这类人往往不是 专门画师,大多是词人墨客,因为他们把所描绘的对 象蕴储在胸中,寄之于纸笔,这类画“至于布景致思, 不盈咫尺,而万里可论,则又岂俗工所能到哉。”画墨 竹与小景的这群人, 据文献记载从五代到宋代包括 文同在内一共才有十二人,他们多是文人士大夫,绘 画本非他们的本职,只不过是兴之所至 、偶尔为之罢 了,但他们绘画的境界,又岂是普通的画工 、匠人能 达到的?《宣和画谱·文同》云:“(文同)凡于翰墨之间 托物寓兴,则见于水墨之戏。 ”这就是说,文同画墨 竹,为的是“托物寓兴”,通过笔墨寄托自己的心情和 诗意,来表现自己所悟之道 。苏轼《文与可画墨竹屏 风赞》云:“与可之文,其德之糟粕 。与可之诗,其文之 毫末。诗不能尽,溢而为书,变而为画,皆诗之余。”认 为文同当诗不能表达自己情趣 、抱负 、感想时,就借 用书法,进而用绘画来表现,《宣和画谱》与苏子的看 法有异曲同工之妙。

(五)喻人上的“身与竹化”

文同嗜竹,尤喜画纡竹 。现存于我国台北故宫博 物院的《墨竹图》为倒垂状“S”形的竹子,也叫《纡竹 图》。 神宗熙宁五年(1072),文同在陵州发现一支纡 竹,并作《纡竹记》:“纡竹生于陵阳守居之北崖,其始 共本以出,去土未几而遽分,其一裁三尺,倮然无他 枝乃蘖盖其颠, 未脱箨时蝎害之使然尔 。其一既独 盛,将挺起,为垂岩所轧,力不得竞,乃求虚以伸,所 趣觝碍无所容,屈已自保,生意愈艰,蟠空缭隙,拳局 以进,伏碻磝,蔽蓊薉,曾莫知其历寒暑之何许也 …… 然观其抱节也,刚洁而隆高;其布叶也,痩·而修长; 是所谓战风 日 、傲冰霜 、凌突四时 、磨轹万草之奇植也。 ”文同发现所谓纡竹,其中一枝还是幼竹时就被 蝎虫伤害,并被“垂岩所轧”,以至于“屈己自保,生意 愈艰”。 文同见之不仅动了恻隐之心,乃“命聱 、齾二 童奴拨荒榛,除腐蔓,扶起而支持之”,但是由于竹子 已经长成,依旧保持弯曲之态,而没法正常直立了 。 文同不由感叹 “若不欲使人加哀怜于其不得遂诸生 理者”,但文同也从这枝纡竹身上感受到了它的“刚 洁而隆高”和“瘦瘠而修长”,并且对它“战风 日 、傲冰 霜”的精神大加赞赏 。事实上,文同喜画纡竹,与文同 自 己的人生经历是分不开的, 文同写 《纡竹记》、画 《纡竹图》的两年前,也就是熙宁三年(1070),文同守 母丧服满,三月还朝,任职太常礼院兼编修《大宗正 司条贯》,王安石积极推行新法,对王安石变法,文同 “独远之”,但因“与陈荐等议宗室袭封事,执据典礼, 坐非是 、夺一官”。 其时朝廷上正上演轰轰烈烈的变 法与反变法的派系之争, 许多正直的文人士大夫身 不由己、裹挟其间,遭遇贬谪、离别种种痛苦 。文同属 于“上不害法”“下不伤民”的良吏和清官,他在上 一 年因议事被夺去尚书祠部员外郎的职位虽与派系之 争关系不大 。但他仍认为自己“居中无补”,而“请外 尤频”,请求到陵州任职,竭力使自己远离政治旋涡, 积极入世之志稍减,老庄出世之心大增,也许正是在 这样的心态下, 他与眼前的纡竹才会有深深的共鸣 吧 。苏轼也对文同的远贬表示同情和担忧,其《送文 与可出守陵州》云:“壁上墨君不解语,见之尚可消百 忧。而况我友似君者,素节凛凛欺霜秋。”挂在厅堂里 的墨竹图虽然不说话, 但是看见它可以消除我的忧 愁,更何况我的好友跟墨竹一样高洁,哪怕是在严霜 的秋天 。可以说,文同的《纡竹图》表面上是描绘的纡 竹在蝎虫伤害 、垂岩重压之下艰难求伸的蟠曲偃蹇 之态,体现纡竹虽僵仆附地而不欲人之加怜的骨气, 以及战风日 、傲冰霜的不屈劲节,但实际是写才智之 士被压抑被摧残的现实, 表现了他对才智之士不幸 命运的同情和对其艰难求伸的奋斗精神的赞叹 。而 将纡竹形诸于笔墨,悬挂于庭堂,日日观赏,是对竹 、 对才智之士不屈精神的钦敬, 更是对自己的鞭策和 激励。

三、文同咏竹诗体现的诗意栖居理想与家园意识

作为蜀中诗人和画家,文同一直保持着一种“养 在深闺人未识”的朴野气质 。但其人品才学在当世就备受士林推崇,苏轼《书与可墨竹并叙》称:“亡友文与可有四绝,诗一,楚辞二,草书三,画四。”文同在诗文之余,致力于墨竹创作,“诗不能尽,溢而为书,变而为画”。 文同的诗 、书 、画是一个有机的整体,我们讨论文同墨竹画生态审美的同时, 也应检视其咏竹诗所体现的诗意栖居理想与家园意识 。

( 一 )对回归家园的期盼

宋代是 一 个皇帝与士大夫共治天下的时代,高度重视文治,文人地位很高,但自庆历以后,党争 日趋激烈,文人仕途多不顺遂 。文同常与时政保持若即若离的状态, 不像表弟苏轼一样因态度激进而导致人生的大起大落, 但其仕途也并非坦途 。 因惧祸因,文同常请外任职,多数时间都任职于州府,但就算这样,官场的“蚁斗”“蜗争”仍让生性勤勉的他感到好笑 、失落而又疲惫,他常常感叹“不分便衰闻蚁斗,可嗟俱妄见蜗争”(《和仲蒙夏日即事》)。在经历多年的宦海沉浮后,文同萌生了浓浓的思乡之情 。知洋州期间,文同除写诗作画外,还种植花木,修建亭园,营构了古洋州园池三十景, 其中筼筜谷是重要也是文同最为看重的一 景,他不但画筼筜谷偃竹,还多次吟咏筼筜谷并邀苏轼 、苏辙 、鲜于侁等好友庚和 。其《守居园池杂题·筼筜谷》云:“千舆翠羽盖,万錡绿沈枪。定有葛陂种,不知何处藏。”表现了他对竹的独爱之情 。洋州任满临别时,他对筼筜谷依依不舍,又写下两首诗,《赠竹》:“我昔初来见尔时,秃稍挛叶病褵褷 。遮根护笋今成立,好在清风十万枝。 ”《竹答》“我实仙陂百世孙,二年生长感君恩 。近闻官满将归去,更望临时莫洗园。”前者写他初到筼筜谷时看见的竹子,是那样的秃稍弯曲 、稀疏稚弱,经过他的悉心培养,现在已经是郁郁葱葱,多到十万余枝了;后者假竹之意,表达了他的眷恋和感激之情,同时殷切希望在他官满将归去时, 接任者千万不要把谷中之竹砍伐殆尽,护竹 、嗜竹之心可见 一 斑 。在宦途中,见到“云烟飘泊树微茫,一 岸人家带夕阳”这样与故乡农庄相似的景物,他便会感慨:“欲上高原便回首,可怜风物似吾乡。 (《槐庄渡口》)”任静难军(即邠州)节度判官时,邠州城外不远有条山谷,亦名“东谷”,这不由使文同想起了故乡的东谷,府事之余,他常流连于此,也常触景生情,怀念自己的故乡,但此东谷非彼东谷,终不是故乡,文同不由得感叹:“拂衣知未得,聊此慰乡愁。 (《东谷偶成》)”在京城汴梁,文同面对 西南,登高望远,作《临高台》:“临高台,望故乡 。地千 里,天一方 。极目外,空茫茫 。孤云飞,不我将 。安得 羽翼西南翔。”把一个远在千里的游子的思乡之情描 写得丝丝入扣,迷茫 、孤独感油然而生,有人在江湖 身不由己地感慨, 也有返回家乡的急迫和无法归乡 的无奈 。文同把对故土的思念 、对亲人的想念 、对墨 君堂前那一杆杆翠竹的怀念诉诸于笔端, 或作诗撰 文,或绘墨竹,一解自己的忧愁思绪,在他的作品中 就有了浓浓的乡愁。

(二)对归隐田园的向往

纵观文同的一生,入仕之初,怀揣的是“平生所 怀抱,应共帝王论”的理想,但经过多年挫折,特别是 熙宁夺官后,积极进取之心日益消退,而归田之心愈 炽 。家乡的竹子,既有“修篁揭其间,万个挺若箭(《晓 入东谷》)”的蓬勃英姿和阳刚之美,也有“飞尘不可 入,竹树围清涟(《东谷沿小涧树木丛蔚中有圆潭爱 之久坐书所见》)”的轻柔婉约和阴柔之态,不仅令文 同魂牵梦绕,也激发了其归田之志 。其《永泰刘令清 曦亭》云:“露下蒙花重,风来泛竹轻 。何须嫌五斗,持 此谢渊明。”在家乡的青雾、徐风中,面对优雅高洁的 竹,文同想起了不为五斗米折腰的陶潜,产生了归隐 田园之意 。熙宁八年(1075)夏天,文同汉 中任职期 满, 回到了朝思暮想的永泰老家待阙, 其间文同在 《夏 日 闲书墨君堂壁二首》中记叙了当时的情景:“气 爽神自乐,世故便可捐 。却忆为吏时,荷重常满肩。 ” 与亲友乡邻的团聚,让他格外轻松愉快 、神清气爽, 但是“行将佩守符,复尔趋洋川 。山中岂不恋,事有势 外牵 。尚子愿未毕,安能赋归田”,短暂的欢愉即将结 束,自己又要出守洋州,心心念念的东谷老家,何时 才能够早 日归田 。其实,早在嘉祐七年(1062),文同 还乡丁父忧期间, 就曾写下大量表现归田之志的诗 篇,如《早晴至报恩山寺》:“山石巉巉磴道微,拂松穿 竹露沾衣 。烟开远水双鸥落,日照高林一雉飞 。大麦 未收治圃晚,小蚕犹卧斫桑稀 。暮烟已合牛羊下,信 马林间步月归。”他用平实的语言记录了游报恩山寺 归途中的所见所思,这一路走来所见的一个个场景, 透露出文同对家乡的一 山一水 、一草一木都充满了 热爱之情,对于多数时间都在外奔波的文同来说,自 己已经变成了东谷美丽家园的一名匆匆过客, 所以这首诗中“信马林间步月归”的“归”字,既是短暂回 归老家的意思, 但更有一种精神的寄托和回归的味 道 。再如其《墨君堂晚晴凭栏》:“墨君堂中看新霁,十 里平林铺净绿 。青烟一去抹远岸,白鸟双来立乔木 。 戴胜入园蚕已老, 栗留过陇麦将熟 。坐等月破东岭 云,自取帘钩更高轴。 ”从墨君堂看去,炊烟袅袅 、树 木林立 、鸟雀翔鸣 、自然生态优美,村民植桑养蚕 、种 栗种麦 、民风淳朴,这就是文同心心念念的家乡,一 个 短 暂 停 留 后 又 要 回 京 赴 任 的 游 子 心 中 的 精 神 寄 托 。文同还有一些描绘田园风光及乡村生活图景的 诗篇,也饶有情趣,颇类陶潜《归园田居》,如《晚至村 家》:“深葭绕涧牛散卧,积麦满场鸡乱飞 。前溪后谷 暝烟起,稚子各出关柴扉。”山村里散卧的牛、乱飞的 鸡极具画面感和生活气息,傍晚袅袅的“暝烟”很有 烟火气,看似散乱嘈杂的场景,在“稚子”出来“关柴 扉”后,可以预见,山村生活会立刻归于平静,流露出 文同对乡村生活深深地向往和陶醉之情 。文同的这 一 类 诗用山石 、拂松 、竹 、烟 、麦 、蚕 、鸥 、雉 、鸟 等 意 象,勾勒了一 幅宁静祥和的山村美景图,虽未完全围 绕竹来写,但竹意象仍是其核心,竹在文同的诗境中 很像菊在陶渊明田园世界里的位置 。总体而言,文同 诗语言瘦而实腴,情感淡而实浓,的确很像陶令风格。

(三)对精神家园的守护

文同生态观是在东谷老家乡村生活 、长期基层 仕履等客观条件的影响下逐渐积淀起来, 在儒道释 等传统文化的厚植浸润下逐渐形成的 。纵观文同的 一生,他爱护植物 、修建园亭 、呵护山林 、保护生态环 境,官宦期间公正清廉 、关注民生 、惩恶扬善 、兴教办 学,体现出“天人合 一 ”“万物一体”“仁者爱人”的思 想 。其《咏竹》诗:“竹,竹 。森寒,洁绿 。湘江滨,渭水 曲 。帷幔翠锦,戈矛苍玉 。心虚异众草,节劲逾凡木 。 化龙杖入仙陂,呼凤律鸣神谷 。月娥巾帔静苒苒,风 神笙竽清蔌蔌 。林间饮酒碎影摇樽,石上围棋轻阴覆 局 。屈大夫逐去徒悦椒兰,陶先生归来但寻松菊 。若 论檀栾之操无敌于君,欲图潇洒之姿莫贤于仆。 ”一 字至十字成章,形式独特,从竹的外在颜色 、生长地 方入手,进而对竹子内在的形态品德 、气质节操等不 同角度进行描绘,诗中饱含对“屈大夫”“陶先生”的 尊重和敬仰,是 一 首竹子的颂歌,更是文同嗜竹 、画 竹内在的精神寄托 。文同不单喜爱竹子,对野生动物也爱护有加 。其与苏轼唱和的《和子平吊猿》诗写了 这样一件事:“汶山花平僧”送来一 只已经驯熟,退去 了野性的“匡猿”,虽然有专门的“豢夫”每 日精心饲 养, 但还是夭折了 。是什么原因导致这只惹人喜爱 “看不足”的猿猴很快死去了呢? 文同认为那是因为 “重峦复岫本其乐,大薄长林违尔志”,山川森林才是 猿猴的乐土,把它豢养起来就是违背了它的天性,而 这正是导致了悲剧发生的真正原因 。另外一首《谢夏 文州寄金钱狨》:“天地生奇兽,朝廷宠近臣。覆鞍须用 此,投网为何人。梨栗恩虽厚,云山梦想频。烦君远相 惠,时为一沾巾。”也表达了相似的思想,人们捕捉金 钱狨后用“梨栗”来喂养,表面看是对它恩宠有加,但 在文同看来, 金钱狨就应该是在大自然中去自由生 活的,对被关起来的野生动物来说,云山才是他们最 大的梦想 。地方为政期间,文同十分重视对自然环境 的保护 。如在陵州任职期间,他曾向朝廷上《奏为乞 免陵州井纳柴状》:“臣自至当州,访问得所以为其民 之深害 、久而不能去者,惟管内仁寿等四县百姓每岁 输陵井监煎盐木柴,共计三十八万四千二百余束也 …… 自许人开作卓筒之后,部下至今已及数百井 。故栽种 林木,不能供得公私采斫,以至山谷童秃,极望如赭, 纵有余蘖,才及丈尺,已为刀斧所环,争相剪伐,去输 官矣,人既匮极,草木亦不得尽其生意。”陵州盐业发 达, 由于陵州老百姓需要给官府缴纳用于煎盐的木 柴过多,以致人们滥砍滥伐严重,树木才长出枝丫旋 即砍去,草木均失去郁郁葱葱 、生机勃勃的景象,从 而导致自然环境遭到了严重破坏, 整个山川河谷出 现“童秃”现象,文同上奏朝廷,乞求减免上交木柴, 以保护自然环境 。其《筹笔诸峰》:“君看筹笔驿江边, 翠壁苍崖起昼烟 。正是峡中佳绝处, 土人休用作畲 田。 ”在对筹笔驿自然风光大加赞赏的同时,也表达 了对当地人野蛮烧荒垦地“用作畲田”、破坏自然环 境的担忧 。文同对动植物的爱护和自然环境的保护 显示了文同生态意识的自觉性 。熙宁九年(1076),文 同在洋州城东北山谷开辟了一处园林“筼筜谷”。 山 谷底部一弯溪水,环境十分清静幽雅,加之当地生长 的竹又高又粗,文同更是喜爱有加 。政务之余,文同带着家人到此赏竹 、画竹、吟竹,流连忘返 。文同把这 些诗歌抄送苏轼 、苏辙和鲜于侁, 他们三人都有和 诗,比如苏轼的《和文与可洋川园池三十首》、苏辙的 《和文与可洋州园亭三十咏》、 鲜于侁的 《洋州三十 景》,一 时间筼筜谷和洋州美名四扬,传为佳话 。特别 是苏轼的《文与可画筼筜谷偃竹记》:“故画竹必先得 成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,急起从之 , 振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,稍纵则逝矣。 ” 对文同“成竹于胸”画竹理论的见解至今都有影响 , 也是家喻户晓的成语“胸有成竹”的由来 。可以说文 同咏竹诗构筑了超凡脱俗 、淡泊名利 、思乡念乡和归 隐的精神世界, 守护着自庄屈陶以来的文人们共同 构筑的精神家园。

四、结语

文同墨竹画与咏竹诗所体现出的美学思想,从生态美学的角度分析, 除了反映出人与自然和谐共生外,还强调社会的和谐之美,最后融入生命万物的相互依存 、命运与共 。文同通过竹与自然对话,从而与竹交相辉映 、合而为 一,达到精神上的超脱,最终回归自然,找到心灵依托,共建精神家园 。文同的生态理念,是对自《诗经》、老庄以来的中国古代生态智慧的延续, 也直接影响着我们今天的生态理念,认识 、了解其墨竹画和咏竹诗所蕴含的生态美学意蕴 、生态审美智慧以及人与自然和谐共生的理念, 可以引导人们树立正确的自然观 、生态观,培养对自然的审美态度,促进生态审美教育的开展,养成生态审美的生活方式。

参考文献:

[1]卢政等 . 中国古典美学的生态智慧研究[M].北京:人民出版社 ,2016.

[2]潘运告 .宣和画谱[M].长沙:湖南美术出版社,1999.

[3]胡问涛,罗琴 .文同全集编年校注[M].成都:巴蜀书社,1999.

[4]刘泰焰,刘永文 .文同评传[M].北京:大众文艺出版社,2009.

[5]文同 .丹渊集[M].上海:上海商务印书馆:1921.

[6]何增鸾,李清锐 .文同研究[M].北京:中国三峡出版社,1998.

[7]萧庆伟 .北宋新旧党争与文学[M].北京:人民文学出版社,2006.

[8]郭若虚 . 图画见闻志[M].北京:中国书店,2021.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/58838.html