SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:中华民族数千年来诞生了无数优秀的传统文化,它们是中华民族的文化基因,是我们民族赖以生存的重 要根基 。然而,随着社会的发展 、时代的变迁,许多优秀的传统文化被湮没在历史的长河中,消失于我们的记忆里,这些优秀的传统文化遗产亟待保护与传承 。基于此,本文将濒危剧种河东说唱道情为研究对象,从其历史渊源 、发展过程与生存现状入手,进一步分析其传承价值以及挖掘 、整理 、保护中存在的问题与难点,阐述河东说唱道情的发展趋势,并提出有效保护与传承发展对策 。

运城古称河东,是中华文明的重要发祥地之一 。 华夏民族的始祖黄帝 、炎帝 、蚩尤 、尧 、舜 、禹等都相 继活动在这块土地上 。数千年来,我国流传下许许多 多宝贵的民族文化遗产, 河东说唱道情即是其中之 一。保护和传承这些民族文化遗产,特别是非物质文 化遗产,是文化工作者们肩负的重大历史使命,也是 广大文化工作者所面临的重要课题 。本文就濒危剧 种河东说唱道情的保护与传承问题进行一些论述和 探讨。

一、河东说唱道情的发展进程

河东说唱道情(简称河东道情)是一种传统的民 间说唱艺术,属山西省运城市盐湖区濒危剧种之一 。 它起源于盐湖区龙居镇长江府村, 分布流传于盐湖 区解州 、安邑 、龙居 、北相 、席张 、泓芝驿 、上郭等乡镇 及永济曾家营一带 。2006 年,河东道情被列入“山西 省省级非物质文化遗产名录”。

( 一 )历史渊源

河东说唱道情历史悠久, 起源于汉唐时期 。相 传,秦末汉初杰出的谋士张良为复韩仇,曾借“道歌” 云游四方,寻访名士 。唐德宗时,吏部侍郎韩愈被贬 边庭,路遇大雪,裹马不前 。侄儿韩湘子(八仙之一 ) 以“道歌”九度其妻林英,十度文公,痛斥唐室昏庸,劝叔父归隐山林 。至今,流传下来的传统曲目中就有 《九度林英》《十度文公》。 据《平阳府志》《蒲州府志》 记载,八仙中的张果老 、吕洞宾 、何仙姑皆为河东人 氏, 曾隐居在中条山中求仙修道, 也就是现在的芮 城 、永济 、盐湖区等地,目前尚有以其名字命名的村 庄 。另据《永济县志》载:唐时吕洞宾修道于中条山, 常挟渔鼓简板游唱各地 。当地民间又有这样的传说: 汉钟离云游化斋时行至蒲州渡 口,曾敲击渔鼓,随 口 唱道:“自北山至蒲州坂一路艰难, 鸟雀儿怎知晓人 间愁怨……”因汉钟离乃传道之人,这些“道歌”便被 称为“道情”。后来,汉钟离云游四方,广收门徒,教唱 道情,也被尊为道情的创始人 。

元明时,道情逐渐流行于黄河流域,尤其是河东一带 。虽因各地方言、习俗不一而曲调和唱腔有所差异,但都具有一定的地域韵味与特色 。尤其是宋元时期的诸宫调,推动了河东说唱道情的发展 。明万历年间曹玉汴的《安邑县志·娱乐篇》记载:“有唱道情者,用渔鼓 、简板为节奏”。 运城市芮城县永乐宫唐代壁画中的“道教乐班图”和“八仙图”,图中有手持渔鼓者 。其所持乐器与现在“河东说唱道情”艺人们所持乐器基本相同 。据此推断,“河东说唱道情”起源于古河东,源于道教,始于汉唐,行于元明,其是道士主要传播道义的载体,属于唱 、吟的一种形式,所以被称 为“道曲”“道歌”“仙乐”。 由于它是以地摊说唱的形 式来演唱,故称“河东说唱道情”

(二)兴盛与衰落

河东说唱道情以其通俗易懂的地方语言 、丰富 朴实的故事内容和独特精巧的说唱艺术, 逐渐成为 一种群众喜闻乐见的民间艺术形式 。至清代中叶,河 东说唱道情达到兴盛期 。当时共有班社十六个,演员 多达一百五十余人, 在晋南一带辗转说唱, 影响很 大 。晚清时期,长江府村的李天才班社 、北相镇的杨 瓜瓜班社 、解州的段四娃班社 、安邑的胡向林班社等 人都在当地享有盛名 。民国时期和解放初期,河东道 情得到进一步发展 。 民国初期,长江府村的李效白 、 李计熬 、李全贞 、刘全德;北相镇张村的杨解娃 、张如 杰 、张茅瓮 、滕新胜;安邑的胡向林 、王金升 、刘富管 等,都是响当当的河东道情民间艺人。

新中国成立初期,李效白 、张如杰等班社自编自 演了《王大娘控诉日寇》《婚姻法》等新曲目。1960 年, 运城代表队演出的道情《万紫千红运城县》在晋南专 区举办的 “农村业余文艺会演” 中获优秀节目一 等 奖,并被选拔为参加山西省会演的曲目 。1962 年,得 到政府和文化部门的支持,艺人李效白 、李计熬等把 河东道情的传统地摊坐唱搬上舞台, 成为一种舞台 艺术。

二、河东说唱道情的文化传承价值

近年来, 很多文化工作者就濒危剧种河东说唱 道情做了一系列的挖掘 、保护工作 。在此过程中,也 遇到许多困难与问题 。对于如何合理、有效地保护和 传承濒危剧种,也进行了一些摸索和探讨 。河东道情 剧本内容涉及面极广, 几乎延伸到人们日常生活的 各个方面,特别是作为一种民间文化艺术而言,河东 说唱道情对于丰富农村群众文化生活 、提高农民素 质 、宣传地方传统文化,如:关公文化 、德孝文化 、河 东盐文化,构建和谐社会 、倡导文明风尚等方面都可 起到积极的促进作用 。总体来看,有以下传承价值:

其一,濒危剧种河东说唱道情是河东地域文化的 重要组成部分, 它的题材涉及百姓生活的各个方面, 蕴含着河东民俗风情的诸多元素, 对大家研究与学 习当地历史文化 、风土民情有着重要的参考价值和 应用价值。

其二,河东道情曲调优美,曲牌多样,表演极具 地方特色,既具有较高的音乐借鉴价值,也具有较高 的艺术欣赏价值, 是当地人民群众喜闻乐见的一种 曲艺艺术,素有“仙乐”之美称 。

其三,河东道情经过千百年的历史积淀,其群众 基础深厚,影响广泛 。在 20 世纪 60—70 年代之前, 一直是民间文化娱乐的一种形式, 农村乡镇的各种 婚丧祭祀活动中都有其身影 。其内容丰富, 故事生 动, 许多优秀剧目反映了人们对真善美的追求和向 往,具有实际教育作用。

其四,河东道情的曲艺特征,不仅有利于内容创 作,也便于传播 。与传统戏剧相比,河东道情属于曲 艺类,有其独特之处和发展优势 。第一,演员人数少, 八至十人即可成班 。第二,活动便捷,不受场地的限 制,随时可登台表演,亦可坐摊演唱 。第三,乐器 、服 装、道具比较简单,投资较少 。第四,唱腔独具地方韵 域,说唱相兼,形式简洁,有严谨的曲牌曲调,易于学 习掌握,易于口头传唱 。第五,词本内容丰富,既可以 演唱传统曲 目,也可以随编随唱,即编即唱,旧调填 新词等 。

三、河东说唱道情发展传承的问题与策略

( 一 )存在的问题

1.说唱道情戏剧受众面狭窄

从目前发展现状来看, 河东说唱道情非物质文 化遗产项目的发展存在严重的两极分化现象; 再加 上 世 代 沿 袭“ 口 口 相 传 ”的 传 授 方 式,求 证 、甄 别 困 难, 使得河东说唱道情与其他许多传统戏曲一样受 众面越来越狭窄 。例如《货郎翻箱》等传统剧 目入选 国家级项 目后, 发展潜力和发展效果较为明显,新 编 、创编了多部优秀作品,尽管诸多剧目也通过政府 购买服务等方式,并通过“一 村 一 年 一 场戏”得以在 乡村传播,但受众群体较为固定,只能在一些偏僻的 小村落生根落户 。另外受众面狭窄还有以下两个方 面的诱因,一方面,教授方式存在单一性,师傅带徒 弟,戏文只能靠记背装在脑子里,功夫靠学靠练来掌 握,不注重学生天赋的发掘与针对性培养,不同的师 傅传教下来的东西就会出现不同的版本 。另一方面, 老艺人越来越少,寻找难度较大;即使找到了,因为 年龄较大,记忆力衰退,对 一 些唱词已口述不清,挖 掘、恢复与甄别工作相当困难 。这些都是导致河东说 唱道情戏剧受众面慢慢变窄的诱因 。正是由于自身 发展范围 、受众传播范围等限制,造成新编创编剧 目 较少,发展较为迟缓 。这些项目在社会呈现 、戏剧演 出等方面分化严重, 严重影响了包括河东说唱道情 在内的这类传统戏曲曲艺的均衡发展。

2.老套剧目失去传承意义

传统剧目的恢复工作困难重重, 只能保存与收藏 。就盐湖区文化馆收集整理出的 40 余个道情剧目来说,由于种种条件 、因素限制,很难得到一一恢复 。 其中有些剧目已失去现实意义,有些剧目即使恢复, 且重新搬上舞台, 也不一定能发挥出明显的社会作 用,这是因为传统文化的受众越来越少 。

(二)解决策略

1.努力扩大受众面

众所周知, 优秀传统文化是一个民族永远的精 神支柱和不断发展的坚实基础,但谁也无法否认,在 如今文化多元化和现代传媒迅猛发展的大背景下, 传统文化艺术受到的冲击是无可避免的 。据有关方 面的资料显示:近半个世纪以来,中国戏曲正在以平 均每年不少于一个剧种的速率消亡着 。虽然近年来, 国家不断加大对濒危剧种及其他非遗项目的保护力 度,广大文化工作者也做了极大努力,但仍有一个难 以改变的现实, 那就是随着老一代传承人的逐渐老 去,河东说唱道情的受众越来越少 。

所以说,除了采取多种有效的政策 、措施,加大 对濒危剧种及其他非遗项目的传承 、保护力度,摆在 大家面前的还有另一个重要任务, 就是增加传统戏 曲的受众,让更多的人,特别是年轻一代接受民俗文 化的熏陶,吸取传统文化的滋养 。而这个浩大的工程 并非一 日之功,难以一蹴而就 。虽“路漫漫其修远”, 但“吾将上下而求索”。 因为这是新时代文化工作者 别无选择的责任使命 。一个丢失了根基的民族将无 法走远,无法立足于世界之林 。中国传统文化是中华 民族五千多年繁衍不息的雄壮根基, 是炎黄子孙世 世代代赖以生存的深厚土壤, 更是中华民族蓬勃发 展、不断前进的强大动力源泉。

2.做好创新性实践

在当前物质生活 日益丰足 、多元文化不断涌现 的背景下,如何把人们休闲娱乐 、审美注意力吸引到 古典艺术上来,使优秀传统文化在新时代焕发生机, 是包括河东道情在内的所有传统文化艺术所面临的 重大课题和严峻挑战。

其一,对传统剧目进行革新 。做好优秀传统剧目 的整理 、加工工作,以河东道情的传统剧目《货郎翻 箱》为例,该剧属民间生活类,以诙谐 、风趣的说唱表 演,把不务正业的小货郎及美女玉莲 、丑女姣莲刻画 得惟妙惟肖、活灵活现 。1979 年春节期间,运城文化 局(现盐湖区文旅局)组织力量对《货郎翻箱》进行挖 掘整理,并根据当时的演出需要,对原剧做了改编和 重新谱曲,形成剧本《货郎姻缘》。 加工后的《货郎姻 缘》得到各方人士的认可和赞扬,在运城行署文化局 举办的春节民间艺术调演中获得优秀节目创作奖。

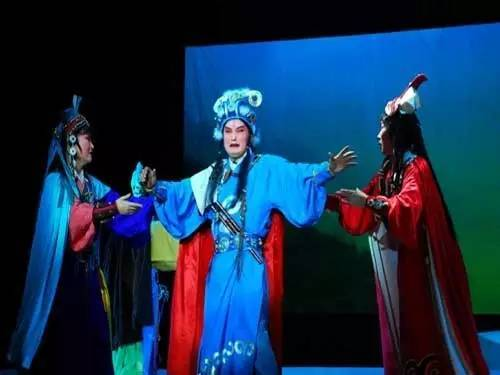

近些年来,根据《山西省文化和旅游厅办公室关于印发<山西省濒危戏曲剧种抢救工程工作方案>的通知》和濒危剧种演出服务相关通知精神,人们对河东道情更加重视,保护 、传承工作得到有利开展,取得良好的社会效果。2015 年至 2016 年,挖掘、复排并录制了传统历史剧目《货郎翻箱》。 这次复排并不是原样照搬,而是在保留原曲原韵的基础上,根据实际需要进行多方面的调整与改编 。如增加了大提琴、琵琶、二胡 、三弦 、古板 、扬琴等乐器,增加了演员人数,提升了舞台视听效果 。在服装上,根据不同的行当 、角色,进行相应改进,使其更具戏剧性,更加切合现代人的审美观念,更能凸显人物的性格特征 。经过加工 、改编的《货郎翻箱》,乐队和演员的着装更加协调完美;曲调更加优美动听;唱词更加精美凝练;每年在全区城乡演出无数场次, 受到广大群众特别是乡村群众的喜爱 。

其二,合理改编现代剧目 。做好新编现代剧目的 传承与创新工作, 河东道情的传承和发展只有与时 俱进,不脱离时代的文化取向和现实生活实际,才能 更好地被时代所接纳,被大众所接受,这也是挽救濒 危剧种的一条必由之路 。新编现代剧目《借亲妈》的 成功就证明了这一点。其初用名《借妈》,创作于 2009 年 。该剧采用河东道情的特色表演形式,紧扣盐湖德 孝文化的主题进行剧本创作 。剧情感人,又具有教育 意义。经过排练,演出效果非常好。2010 年,为了提升 河东道情的影响力和知名度,有关专家多次研讨 、论 证, 决定把其打造成精品剧目, 参加全国最高奖项 “群星奖”比赛 。首先,把《借妈》改为《借亲妈》,一个 “亲”字,增加了剧 目的悬念和吸引力 。然后,把原来 的舞台人数由 8 个增加到 13 个, 乐器也更加丰富, 以烘托舞台气氛 。因为电子琴悠扬婉转,具有强烈的 感染力,对剧情的渲染非常有益,所以剧中增加了电 子琴演奏 。传统文化与现代艺术的有机结合相辅相 成,为河东道情开辟出了一个新的天地 。经过整整三 年精益求精的艺术升华,2013 年,河东道情《借亲妈》 通过初赛 、复赛 、决赛的层层选拔,荣获中国第十届 艺术节群星奖,填补了盐湖区没有得过“群星奖”的 空白 。

除《借亲妈》外,其他新编现代道情《廉政春风荡河东》《借古颂今话清廉》《一 堂特殊的党课》等,也在历届运城市“我有拿手戏”群众文艺大展演 、群文风采大展赛等活动中获得重大奖项 。新编的现代剧 目紧紧围绕河东的政治 、经济 、文化建设和社会发展中心任务,采用河东说唱道情的传统表演形式,旧调唱新意,传统发新声,使古老的非遗项目焕发出崭新的 生命活力,越来越多的年轻人愿意接受道情 、喜欢道 情、学唱道情 。另外,在政府的支持下,民间文艺爱好 者自发组成道情班社,常年活动在周边村镇 。在继承 原有传统曲目的基础上, 结合目前社会形势自编自 演新段子,宣传党的方针政策,歌唱农村改革开放新 气象,成为河东道情传承、发展的一支原生态有生力量 。

四、河东说唱道情的传承与发展路径

要想挽救濒危剧种, 让河东道情更好地传承和 发展下去,就必须注重其多维度发展,不断挖掘它的 艺术魅力,紧跟时代潮流,探索新的发展之路 。从这 些年的工作实践来看, 河东道情的发展趋势及发展 前景可以分为四个方面:

其一,在政府层面上,组织专家学者成立专门的 机构,具体安排 、部署和实施保护计划,抽调专人对 河 东 道 情 进 行 抢救 、挖 掘 、研 究 、创 新,打 造 精 品 剧 目 。如 2006 年 10 月成立的盐湖区非物质文化遗产 保护中心及“河东说唱道情传习所”,这是河东道情 传承发展的主阵地和重要途径。“河东说唱道情传习 所”通过培养新的说唱艺人,逐步改变后继乏人的局 面;通过演出班子的演出活动,提高道情的社会公认 度和影响力,重新唤起人民群众对本土文化的记忆 。 近年来, 中央和地方各级政府不断加大资金扶持力 度, 中央下拨了补助地方公共文化服务体系建设的 专项资金及濒危剧种免费演出经费, 山西省文化和 旅游厅印发了 《山西省濒危戏曲剧种抢救工程工作 方案》和濒危剧种演出服务相关通知 。作为具体承办 单位的盐湖区文化馆,根据盐湖区机关 、学校 、社区 、 军营 、企业及各乡镇 、村等实际情况和群众的实际需 求,以每年巡演 100 场的标准统筹安排 。通过这种公 益性演出活动, 可以有效加强对濒危剧种的保护和 传承力度,一定程度上改善其生存和发展状况。

其二,在社会层面上,依托新媒体时代强大的网 络信息技术,完善“河东说唱道情”信息资源体系,使 大众可以通过手机 、电脑等网络客户端,足不出户 、 随时随地都能便捷地获取 “河东说唱道情” 信息资 源,观看“河东说唱道情”的精品剧目,了解其历史文 化及相关知识 。通过这种创新方式,逐步打破地域的 局限性,扩大“河东说唱道情”的受众面,促进“河东说唱道情”的不断发展。

其三,在民间层面上,建立河东说唱道情“文化 生态保护村”和“特色文化乡镇”,把河东说唱道情作 为乡村的特色文化品牌, 以政府扶持和民间 自发相 结合的方式,弘扬道情文化 。这些民间的道情演唱班 社,通过参加农村婚丧 、祝寿 、庆典 、年节等民间文化 活动,扩大道情艺术在民间的影响力,使道情艺术成 为民间文艺的一个重要组成部分, 从而得到不断地 延续发展。

其四,在剧作保存层面上,建立河东道情档案数 据库,提供资源共享平台 。河东道情作为非遗项目和 濒危剧种, 其保存与收藏的另一个目的是利用现有 的多媒体技术,通过录音 、录像技术 、二维三维扫描 、 数字摄影技术等,建立河东道情档案数据库,并利用 公共文化服务平台 、社交媒体网络平台 、微博 、微信 等提供资源共享 。通过共享平台激发其生命活力,让 更多的人了解传统戏剧河东道情的独特魅力, 同时 也为其他剧种提供研究或借鉴机会。

五、结语

综上所述,濒危剧种河东说唱道情历史悠久,文 化内涵丰富,民间影响广泛,群众基础深厚,它是河 东人民千百年智慧的结晶, 是河东百姓喜闻乐见的 民间文化娱乐形式 。全面系统地挖掘 、整理 、传承 、 保护这一珍贵的民间艺术遗产, 对于弘扬中国民族 优秀传统文化,保留和发展优秀民间地方曲艺文化, 促进社会主义精神文明建设等都具有重要的历史意 义和现实意义 。濒危剧种的有效保护与发展传承是 一项任重道远的工作 。在挖掘 、整理 、保护 、传承的 过程中,既 要汲取 其精华,保留其原味,又要注重加 工提升,科学创新,打造文化精品,树立文化品牌,使 濒危剧种在新的时代 、新的历史条件下恢复生机,焕 发活力。

参考文献 :

[1]杨丽 .河东道情研究[D].西安:陕西师范大学,2021 年 .

[2]李梦 .永济宝卷研究[D].太原:山西大学,2017 年 .

[3]冯 晓 琴 .河 东 说 唱 道 情 的 源 流 与 发 展 [J].运 城 学 院 学 报 ,2010 (03):31-33

[4]卫凌 .河东道情的当代文化内涵[J].音乐研究,2010(02):50-58.

[5]闫姝宁 .河东道情音乐文化探究[J].艺术家,2021(06):114-116.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/57373.html