SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:藏族舞蹈“博巴森根”是国家级非物质文化遗产传统舞蹈项目,肢体语汇独特 、现场气势宏大 、音乐内涵丰富,以舞蹈表演和现场演唱的形式记录了鸦片战争中当地屯兵远征东南沿海抗击侵略者的英勇事迹 。本文通过田野调查的形式对该非遗传统舞蹈的传承人进行了半结构式访谈, 并进行了音乐记录和舞蹈动作观察 。研究发现,“博巴森根”音乐短小简洁 、通俗易唱,但独具特色 、内涵丰富,既生动地传承了当地“五屯藏族”的民俗音乐,又活态地记录了其独有的屯兵文化与保家卫国的战斗经历 。对“博巴森根”音乐进行调研,对丰富该国家级非遗项目 的音乐记录和传习教学具有积极的促进作用 。

关键词:非遗, 舞蹈,“博巴森根”,音乐特征

“博巴森根”锅庄舞是四川省阿坝藏族羌族自治 州理县的甘堡藏寨所独创独有的大型叙事性锅庄舞 蹈,表演时众人牵手而舞 、边唱边跳,无论是其唱词 讲述的内容,还是演跳的“钻”“扭”“解”等特色的舞 蹈动作, 均都刻画出了当地屯兵为保卫祖国冲锋陷 阵的英雄形象, 讴歌了当地人民对牺牲英烈的怀念 和赞扬之情,旨在通过锅庄舞蹈寓教于乐的形式,让 子 孙后 辈能 够永 远 铭 记 英 烈 们 保 家 卫 国 的 丰 功 伟 绩,传承永恒的爱国主义情怀 。

通过中国知网搜索发现,以“博巴森根”为检索 词,共检索到 15 篇,其中马成富 、赵明 、汪代明 、黄兰 兰、王晓彤等学者对锅庄舞蹈的表演形式、屯兵文化、 服饰道具和爱国思想做了相关研究。但是以“博巴森 根 、音乐”为检索词,检索到相关期刊 、论文共 0 篇 。 作为国家级非遗传统舞蹈项目,其音乐是舞蹈的“灵 魂”,保护和传承该项非遗就需要对“博巴森根”的音乐特征进行整理,才能真正践行非遗的保护与传承。

笔者对该非遗传统舞蹈的传承人进行了半结构 式访谈,并对其唱词结构布局 、调式特性 、歌曲色彩 、 方言特征等进行分析,了解了“博巴森根”音乐的传 承现状, 并结合当前传承中所存在的问题分析了其 适用性。

一、“博巴森根”音乐的形态特征

音乐的形态特征研究是音乐特征研究中的重要 组成部分,形态特征的研究表现有旋律 、节奏 、节拍 、 调式 、调性 、速度 、音阶 、曲式结构等方面。“博巴森 根”音乐的形态特征包含了音阶 、调式 、节奏 、节拍方 面,分别具有简约、清晰、柔和的特色。

( 一 )音阶、调式的形态特征

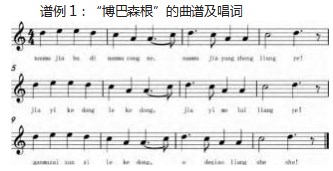

“博巴森根”锅庄舞蹈的歌调采用的是唐代古老锅庄的调子,歌词由五屯藏族民歌演变而来,锅庄的歌词不多 。在藏族传统音乐中,五声调性表现得很明显,“博巴森根”是民间大型叙事性大众锅庄,其音阶 是由民族五声调式组成的, 主音为 Do Re Mi So La。 在五声调式中对应宫、商、角、徵、羽。

“博巴森根”锅庄可分为两部分,整体旋律呈现 出简约、清晰的特点 。调式主要为以商为主音的商调 和以宫为主音的宫调 。第一部分是商调式音乐,情绪 色彩在羽调、宫调之间 。表演开始时,领队手持串铃, 带领舞者从入口左下方绕圈入场 。歌曲由领舞者领 唱一遍,其余舞者复唱一遍,一边演唱一边跳舞 。第 一段演唱结束后,在领舞者的带领下,众舞者开始进 行“钻 、扭 、解”特色动作的表演。“博巴森根”锅庄舞 蹈的第二部分表现形式为: 一位德高望重的老者在 圈中央进行叙事性独唱, 其余舞者以圆圈形围住老 者,原地蹲坐聆听老者演唱,然后复唱老者演唱的部 分 。这一段是通过演唱形式来叙述屯兵在东南沿海 作战时的英勇 、艰辛以及对家人的思念,是叙事性锅 庄舞蹈最核心的叙事部分。叙事演唱部分结束时,表 演者齐声欢呼,并向空中抛撒龙达,以祈求来年吉祥 如意,生活幸福安康。第二部分是民族调式中的“宫” 调式,也是嘉绒藏族音乐中特有的降半音调式 。表现 出了屯兵们悲伤 、悲哀 、忧愁之情,也表达了家乡父 老怀念战场上的屯兵并以他们为荣的赞美之情。

(二)曲式结构的形态特征

1.分节歌乐段

“博巴森根”的歌词短小精简,音乐由四个乐段 构成,歌词重复,唱词是结合了真实的历史事件而创 作出来的,演唱时由男性领唱先领唱一遍,女性再复 唱一遍,男性领唱复唱末尾半句时,需要先加入衬词 “嘿”,才可进行复唱,随后女性再次复唱男性领唱所 唱内容 。在“博巴森根”发展的过程中,由于新的旋律 因素不断增加, 使得其旋律由单纯的乐段加入了新 的对比乐段。“博巴森根”歌曲采用同一旋律材料组 成,而乐句是变化 、曲式结构单 一 的类型,以此为基 础, 演唱的时候根据实际的需要对句数进行调整和 乐段的重复 。因为分节歌曲曲式结构单一,唱词只有 简短的三四句,正词对于音调的束缚性较大,导致正词难以将演唱者想要传达给听众的情感形象生动地表 达 出 来, 所 以 在 进 行 复 唱 每 句 末 尾 半 句 时 会 加 入 “嘿”这个衬词,从而对这一部分音节进行拉长,让情 感表达更易感染听众 。将这些语气词放置于实词后, 在一定的程度上能够起到依附和强调的效果 。如唱 词中的第二句,在复唱时也加入衬词“嘿”,演唱的汉 语大意为“到东边去打狗,帮助汉族兄弟赶走洋狗”。 加入衬词就增加了材料与音色的对比, 演唱时加上 藏族人民独特的嗓音, 将人民对英雄的赞扬之情通 过拖长音节表达得淋漓尽致。

2.叙事性乐段

“博巴森根”的音乐是具有叙事性的,讲述了出 征的目的是“我们到汉族地区去打洋狗”,表达了与 家 人 分 别 的 不 舍 以 及 屯 兵 之 间 宛 如 亲 兄 弟 般 的 情 谊 。这一段叙事,演唱老者部分的歌者声音洪亮,尾 音显得格外悠长 、遥远,呈现出较为自由的风格,音 乐具有自由性 、模糊性和不确定性,众人在聆听老者 讲述故事时就有了丰富的想象空间, 更加迫切地想 了解这个故事 。老者独自叙事独唱,讲述当年屯兵奔 赴战场保家卫国的故事,这一段的演唱也有衬词,与 分节歌乐段的衬词不同,演唱时所处位置也不同,这 一部分的衬词是“哟”且置于句首,每 一 句演唱前都 要加上这个衬词,此时的音乐更富于变化,形式更丰 富 、内容更完整,从而使歌曲的主题思想得到了更深 刻 、更生动的表现, 使得坐在周围聆听的人都会流 泪,大家都很伤心,为那些抛头颅洒热血,为了祖国 而牺牲自己的将士们而感动 。如叙事的独唱部分中, 第一句的汉语大意为:哟,我们是和睦的兄弟 。通过 叙事演唱表达出屯兵们亲如兄弟的手足之情 。第二、 三、四句的汉语大意为:哟,我们向上天祈求,保佑大 家不要分开 。表达出屯兵们难分难舍的战友情 。第 五 、六句的汉语大意为:哟,树上的鸟儿都在羡慕着 我们的战友情,母亲的乳汁是洁白的,战场的流血是 鲜红的。表达出了屯兵们借物抒情、期盼和平,渴望不 要打仗,不想与家人分开的思乡之情 。这一段是整个 表演的高潮部分,唱词虽然一共只有六句,但通过婉 转悠长的歌声以及衬词所特有的色彩和丰富的表现 手法,能够使得内容更丰富 。表达了屯兵们在战场上 宁死不屈的英雄情怀和视死如归的豪迈情操气概。

(三)节奏、节拍的形态特征

据传承人所述,当地以前是用最原生态的演唱形 式进行表演,人们边唱边跳,这种形式比较耗费体力, 动作不好和节奏配合到一起, 后来传承人杨石英老 师及其伙伴专门组织团队去录音棚里把音乐制作了 出来,并加入了一些节奏性元素和音效,增强了音乐的气势, 到目前为止表演还是用的录音棚里录制的 音乐来配合“博巴森根”的表演,整体节奏由慢到快, 推动表演的气氛不断变化 。第一部分,入场时领舞者 手持串铃,带领众舞者从入场口左下方绕圈而行,这 里的节奏和旋律舒缓而沉稳 。入场时节奏缓慢、歌声 高亢而又雄浑 。讲述了屯兵与家人相亲相爱、难以割 舍,却不得不分离前往战场的悲痛 、沉重 、哀伤之情, 这一段是四分音符、四分前附点节奏。

在描写战场的残酷和激烈时, 节奏变化成了四 分音符 、八分音符 、八分前附点节奏和前八后十六节 奏,唱腔节奏突变 、明快有力,意在振奋人心,激励将 士们勇往直前,演唱结束后,所有舞者齐声欢呼,向 空中抛洒龙达,以祈求吉祥如意,幸福安康 。这一部 分和第一部分缓慢的节奏形成了 一 个鲜明的对比, 这里的节奏铿锵有力 、曲调震撼人心,充满了刚毅, 自信的情感,让人一 听就能产生强烈的共鸣,感受到 屯兵战场上的坚韧与团结之情 。第二部分的音乐节 奏越来越紧密,旋律激进,表现出了刚毅 、自信之心, 与第一部分缓慢的节奏形成强烈的对比, 让人感受 到屯兵的勇敢与团结,随着演唱音乐忽地停顿,舞蹈 演员们围成了一个圈, 中间的老者从围圈中央缓缓 起身,这时老者的形象是“一条龙”,接着开始唱新的 一段,这一段音乐优美而柔和,围成一 圈的演员们和 老者一起和声。

二、“博巴森根”音乐的演唱特征

音乐中演唱部分的特征表现为在声音 、情感 、表 演 、神气等方面各具特色,形成了鲜明的地方色彩和 韵味奇特的民族风格。“博巴森根”的演唱特征独具 特色,通过独特的演唱形式和演唱方法,以及特色的 口语化演唱,展示了情感 、表演方面的特色,独具民 族性和地域性。

( 一 )结构式的演唱形式

“博巴森根”的演唱形式具有规范的结构式,演唱 部分有领唱和言语叙事 。领唱部分为:先由男性领唱 一遍,再由女性复唱一遍,接下来男性演唱时需要加 上一个“嘿”字,再复唱每句后半句唱词,女性再次重 复男性所唱,之后才可以唱下一句,如此循环往复进 行。“博巴森根”通过言语叙事,以讲故事的方式叙述 着中国历史故事, 以此作为纪念缅怀他们死在异国他乡的儿子,把故事讲给子孙后代听,他们年迈的父母手牵手跳舞,纪念他们骄傲的儿子,他们的妻子和孩子也一起跳舞, 通过大家一起边唱边跳的形式纪念屯兵 。表演到高潮的时候, 演唱的气势也越来越强,随着演唱音乐忽地停顿,舞蹈演员们围成了一个圈,中间的老者从围圈中央缓缓起身,开始唱新的一段,这一段音乐优美而柔和,被大家团团围住的领头人以沉重语调进行历史讲述 。这样的叙事分析是从艺术 、文学的角度而进行,老者演唱叙事独唱,讲述这个保家卫国的故事,坐在周围聆听的人都会流泪,每个人都非常悲伤, 歌颂那些为国家抛头颅洒热血的屯兵。

(二)平腔为主的演唱方法

“博巴森根”的演唱以平腔为主,然后用特殊的乐句唱腔来表现出它的唱腔, 这与当地的语言与民间音乐有密切关系 。 以这样的演唱方式来进行演唱其优点为曲调平直朴素,听来亲切易懂,宜于叙事,说唱故事时会大量使用 。平腔也可被称作“平音唱”,在歌唱中,嗓音不加以修饰,运用真嗓,这也是“博巴森根”演唱最原生态的发声方法之一 。真声是由声带整体的振动而发出的, 作为长期生活在甘堡藏寨生活的村民并没有接受过专业的发声训练, 因此他们在演唱歌曲的时候几乎用的都是自己本身的嗓音 。用真声演唱的方法进行呼吸会相对较浅, 共鸣也会很小, 基本上都是靠自然发声完成演唱, 咬字比较重,发声位置靠前,口腔共鸣比较突出 。这必然会导致音域狭窄,气息无法支撑的局面,但正是由于这一点,平腔没有“高腔”的高亢粗犷,也不如“啥唱”的吟诵性突出,整体的曲调旋律性较强,一般应用于以抒情和叙事为主题的旋律中。“博巴森根”很多唱段都是男性用吼音唱出来的,这样的声音就会很洪亮,很有年轻力量的朝气 。

(三)口语化的演唱语言

阿坝州甘堡藏寨藏族地区的音乐特点在于原生态,其一直以来都是口口相传,没有记谱习惯 。其音乐具有鲜明的地域性, 区域文化的差异性又形成了不同口语的习惯。“博巴森根”锅庄唱词的开头都是固定的内容,这是当地的演唱习惯,如果在这样重要的 日子里没有先唱出这么一句, 老人们听了会不高兴,这也是当地锅庄表演的一种风俗 。在表演时会加原生态唱法的母语,带给观众一种耳目一新的感觉,锅庄表演的过程中还大量使用了当地极具特色的传统民族乐器,如:龙头琴 、羌笛 、口弦 、唢呐 、藏鼓等,将阿坝州的民族魅力展现得淋漓尽致 。最古老、最原生态的“博巴森根”的表现形式,是一群老年人在家中的神台灶子周围围圈跑跳, 嘴里还唱着嘉绒语的唱 词 。在原始的唱词方面,传承人杨石英老师大致对嘉 绒的语言做了一个翻译, 后来由于很多年轻人不会 这种原生态的唱词,便对其录制了音频,在这个过程 中还是保留了大量口语成分 。唱词中用嘉绒的口语 表达模仿了一些动物声音,如树上的鸟儿等,当地人 表达了希望能够像鸟儿 一 样自由飞翔, 渴望和平 。 “博巴森根”的歌词具有很强的融合性,虽然是用嘉 绒藏语演唱,但在歌词中融入了汉族的词语如“噶得 儿桥梁”,表达“广东的桥梁”,这就让音乐具有了不 一样的特点, 叙述了屯兵奔赴广东时搭建人桥的场 景,也显示出汉藏民族文化的融合性。

三、“博巴森根”音乐的表演特征

音乐表演是音乐呈现的重要方式, 是音乐特征 研究的重要组成, 对音乐表演特征的研究主要包括 器乐与声乐, 要求声与情的有机结合, 达到以情带 声、以声传情 、声情并茂的审美效果。“博巴森根”的 音乐表演特征包含了演唱 、情境方面,展示出其独具 的仪式性和叙事性特色。

( 一 )仪式性表演

“博巴森根”不同于其他锅庄,其表达的核心是 为了赞颂屯兵以及对和平生活的向往 。据传承人杨 石英老师的口述,“博巴森根” 需要在特定的时间和 特定的地点进行表演, 每年端午时大家就会跳起该 锅庄,因此也被称作“端阳锅庄”。该舞蹈不能在自己 的家中跳, 需要在当地的点将台前进行仪式后才可 以跳 。表演需要进行三天三夜,活动丰富,有体育竞 技以及服装表演等, 待到活动最后一 天的最后一首 锅庄时,才跳“博巴森根”这个锅庄舞蹈作为收场。

通过传承人的口述可以发现,“博巴森根” 的整 个表演流程具有浓郁的中国传统民间舞蹈的仪式性 特征 。该锅庄演跳之前,需要举行开坛仪式,开坛仪 式中就包含了仪式性的展示,仪式中有诵,也有肢体 表演 。首先,在练兵场的中间放两坛青稞咂酒,由德 高望重的老者进行诵经、煨桑、祈祷 。然后,所有人按 照年龄的长幼或辈分的高低依次走进练兵场广场中 央的酒坛旁,用酒坛里面的竹竿吸酒喝 。最后,在老 者的带领下便可开始跳起“博巴森根”舞蹈。

(二)汇报性表演

“博巴森根”把征战的战况融合在舞蹈中,是 一 种汇报性的表演,汇报出征圆满,汇报战斗成果。“博 巴森根”保留着传统锅庄舞的“圆圈舞”形式,但舞蹈 的动律与其他嘉绒地区的所有锅庄迥然不同 。它用 战斗案例与跋山涉水的实景表现出来, 然后用特殊的乐句和唱腔进行演唱,独具艺术价值。“博巴森根” 的舞蹈动作具有非常写实的汇报性表演功能, 特色 动作“钻”,表现为两个人牵手高举形成一个“门洞”, 领舞者带领众人依次进行“钻洞”,淋漓尽致地展现 了屯兵们在战壕中英勇作战的艰辛场景 。特色动作 “ 扭 ”的表 演 过 程 中,舞 者 左 右 摆 胯,代 表 行 军途 中 “搭建人桥”也要过河的坚韧性格 。表演中的“队形包 围”,代表了屯兵们在作战中相互配合 、奋勇杀敌的 团结作战精神 。舞蹈队形的“狮子拐”,通过表演者手 牵着手, 依据行进路线的不同形成像狮子身体一样 弯曲的“S”造型,形象地再现了屯兵出征途中所经历 的路途崎岖,赞扬了屯兵们保家卫国 、不怕自我牺牲 的爱国之情 。

四、结语

国家级非物质文化遗产传统舞蹈项目“博巴森根” 的内涵不仅仅局限于艺术审美, 作为传统的仪式活 动,其还蕴含着深厚的爱国主义思想 。 同时,由于处 于多民族交融地带,在当地浓厚的农业耕作 、屯兵制 度的影响下,“博巴森根” 也形成了自己独具魅力的 “个性”。此外,“博巴森根”在演唱过程中所体现出的 多样的演唱形式 、鲜明的演唱特色 、独特的歌唱技 巧 、直接的口语化方言等,都集中地反映了其所蕴藏 的巨大魅力 。 因此,“博巴森根”也是当地社会发展 、 历史进程、时代生活和风土人情的活态历史传承教材 。

参考文献:

[1]田 联 韬 .藏 族 传 统 音 乐 形 态 特 征 研 究 [J]. 西 藏 艺 术 研 究 ,2013 (01):10-26.

[2]何洋托美次仁,张建国,张瀚宇 .嘉绒藏族锅庄“博巴森根”的屯 兵文化[J].文化月刊,2015(29):66-71.

[3]赵明,汪代明 .宏大叙事与身体表达:嘉绒锅庄“博巴森根”艺术 内涵阐释[J].重庆师范大学学报(哲学社会科学版),2015(03):86-90.

[4]马成富 .动人心魄的国家级非遗名录“博巴森根”舞探秘[J].西 藏艺术研究,2011(02):83-87.

[5]黄乐佳 .理县甘堡藏寨“博巴森根”锅庄研究[D].成都:四川师 范大学,2017 年 .

[6]何洋托美次仁,王晓彤 . 国家级非物质文化遗产藏族锅庄舞蹈 “博巴森根”传承人口述史[J]. 中外艺术研究,2020(01):86-95.

[7]覃乃军 .论民族民间歌曲演唱的艺术特征与价值[J].飞天,2009 (12):87-88.

[8]周 岚 .音 乐 表 演 艺 术 形 态 的 基 本 特 征 [J]. 当 代 音 乐,2021(09): 187-189.

[9]何洋托美次仁 .嘉绒藏族锅庄“博巴森根”田野调查之一“博巴 森根”的艺术形式与文化内涵[J]. 中国民族博览,2015(11):33-35.

[10]何洋托美次仁 .嘉绒藏族锅庄“博巴森根”肢体语汇的叙事之 美[J].艺术教育,2015(11):150.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/56958.html