SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:西方油画作为外来绘画形式具有其历史性与独特性,与中国传统绘画相互碰撞后,中国油画伴随传统人文精神、内涵、方式方法应运而生。时至今日两种绘画的交流在艺术家的笔下充满活力,不断拓展出更多形式的艺术表现语言,可以肯定中国传统绘画与西方油画的结合是一个永葆生命力的艺术主题。本文通过自身出发的绘画实践和探索,以传统山水画技法为切入点,再结合当代绘画寻找共性,探索两种艺术形式就技法层面的交流转换,在融合应用中寓于个人油画风景创作,以技法为纽带体现油画风景由形到意的最终表达。

关键词:形意相生;山水画技法;油画风景;互融;发展

一、中国传统山水画与西方油画风景的对比

传统山水画以意写形从而决定了构图方法和透视原理。在散点透视法的观察下形成全景式的组织方式,画中留白之处给人无限想象。其中的山水情节正是传统文化对自然的敬畏之情,在和谐统一的过程中人与山水达到水乳交融的状态。在画面的色彩上由单纯的墨分五色到青绿淡着色的过程变化,或以纯墨色为主,保持玄妙,悠远,深沉的画面意象,山水的柔和意境从而充分表达。

而西方油画风景在创作中常面对自然环境通过及时感受进行描绘,真实的反映自然作为最终目标将科学与艺术相结合,其观察角度常常采取对某处景致的细节刻画,不同于山水画对自然的概括。焦点透视的运用使构图往往采取铺陈式的设置。画面传达了西方哲学思想中对于自然的征服和改造,画家力求如实的,科学的表达以向上帝靠拢。进入十七、十八世纪,油画风景在趋于中国写意的丰富色彩下,表现出如山水画般的灵巧,放弃了固有的客观表现追求意境之美,无形中达成东西方交融的契机。

二、“勾”“皴”“擦”“染”在油画风景实践中的可行性

“勾”、“皴”、“擦”、“染”作为中国传统绘画技法的典型,涵盖了画面元素的所有表现方式,这里单独分析应用于油画中的可行性。

“勾”即“勾线”,中国传统绘画中以线造型的基础源远流长,线的粗细、刚柔、长短、轻重等变化极为重要。随着油画民族化的发展,线在油画中的大量使用成为了连动主体与客体之间的纽带从而发挥了独特作用。笔者个人创作是以“树”为主题的系列作品。作为风景画中的常用素材通常以线的形式表达,以线造型的躯干、枝叶、转折各有不同,而躯干多以勾线呈细、小、密等特征表现,生长态势以直立或者自由延展两种状态为主。用线表现树法从魏晋的“伸臂布指”的装饰性到隋唐以后的用笔变化和三维空间感。

“皴法”用于表现山石纹理、脉络、阴阳、向背、凹凸等物象结构的画法。其用笔以中锋或侧锋将浓淡深浅的墨色干湿并用,比较讲究点线的结合①。较为常用的有披麻皴、雨点皴等。古代绘画中多采用雨点皴法对细节进行刻画,也称之为“豆瓣皴”,其特点是聚沙成塔,聚点成皴,通过一系列的点组合物象。其技法并不复杂,但特殊性在于点的疏密聚散不可随意组合排列,需顺势而为。用笔要沉稳冷静,点要均匀忌忽大忽小,通过一连串的浓密长点,形成震撼的气势。

“擦”相对来说是“皴”的补充技法,有干湿两种。干擦是在已染浅墨的纸上,用深而干枯的笔锋皴擦;湿擦是在染了深墨色的纸上,用浅而干枯的笔锋皴擦。在油画风景中同样对于主体物象的体积、空间、质感以借鉴“擦”的表现手段。色层的颜色变化由内到外产生不同关系以体现丰富性,颜料所形成反复叠加的笔触正是与“擦”有着异曲同工之妙,在后期创作中背景的处理往往要以擦的手法用平涂或过渡来控制画面的前后关系和环境变化。

“染”是用毛笔蘸墨晕染画面的一种重要笔法,其中渲染与滃染为古法,新法还有喷染、湿染、浸染等。在油画风景中“染”的意味更加鲜明,颜料通过水或者松节油等流动性较强的媒介在画布上按照自己的把控和感受用笔或用手来完成心中的意象,“或笑或饮,脚蹙手抹,染成风雨,宛若神明。”②生动的将墨法于画面中的渲染表现的淋漓尽致。山水画中大量体现了染法的运用,画面通过色彩的自由流淌,形成物体的初步轮廓使景致的深幽得以体现,让人寓于其境难以忘怀。当中自然过渡甚为契合使画面整体结构松弛有度,给人温润苍凉之感,意境趋于和谐。

三、现当代油画风景对油画实践创作的影响

时代发展的速度使艺术呈现不同阶段的表现手法。许多现当代油画家在传统文化中汲取营养,把中国油画艺术推向了新的高峰。他们不同程度的将山水画的写意精神通过个人绘画语言形成新的油画形式。这里以李江峰、唐满生两位艺术家的作品为主进行分析。

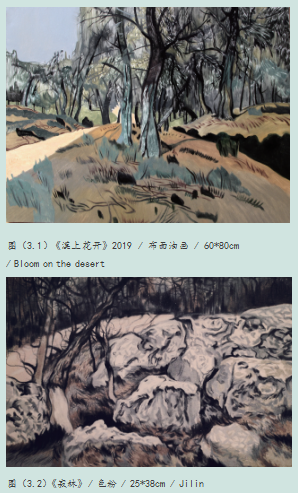

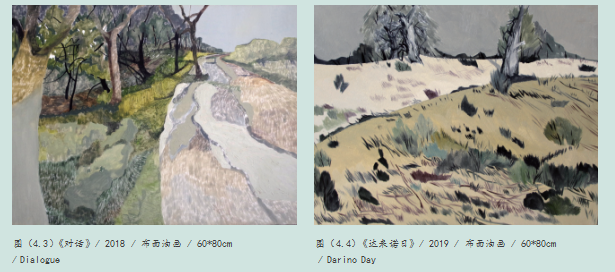

个人实践是以树为主题的油画风景系列创作,李江峰的树林系列作品与个人油画风景相结合如图(3.1),整体效果吸收师法的松弛自由,以及李江峰笔下透出的中国文人画的精气神。每棵树有其特别的作用,发挥自己的价值属性营造画面氛围,根根直立既不呆板,茂叶丛生也不显俗气,能够将林中秘境描绘得恰到好处。李江峰画中的每一笔都极显造型或者笔触,对于如何运用色彩去创造构成,表现光影和情感都体现在她油画的技艺层面。从作品中能够感受到中国画中的“书写性”,而书法与绘画则有着千丝万缕的联系,不断对画面效果起到促进。

而唐满生的作品没有特意追求外光所注重的光影效果,完全不在意固有色、环境色的表达,常以朦胧的颜色搭配营造画面的散淡意趣。作品大多色彩以灰调为主,略带倾向的黑白灰处理有着深厚细腻的丰富内涵,给人以水墨画之感。不追求景物的客观实在,弱化透视关系以铺设式的构图丰满画面,线条的大量使用以及类似于传统绘画技法中的飞白、斑痕处理、淌迹的流势,无形中增强了自然生动又不失法度的艺术表现力。如图(3.2)为个人创作练习,整体画面吸收了沉郁的效果,技法以线为主涵盖全貌,山石部分弱化肌理以融入环境,灰调的处理利于表达空间所带给人的直接感受并且更好的整合画面元素。

四、个人油画风景创作实践与感悟

通过前期准备,对传统山水画技法的合理借鉴充分运用到实践中。如图(4.1)画面中心以主体树干为主将周围景色弱化突出重点,树干的光影变化及树叶的流动走势从传统的树叶画法中汲取营养,以不断搓揉的方式将树叶随风而动的整体由短线组合到面的方法呈现,犹如“豆瓣皴”的笔法借鉴。黑色线条于树枝的延伸在叶子组成的平面中起到了贯穿,增强画面效果发挥了独特的视效反差。躯干的色彩变化以平涂和搓擦为主用光源来区分,使整体物象呈现统一均衡。远山和天空以冷暖调的平涂拉大空间,使近景的描写变得格外明显。图(4.2)以短线条皴其质感延续对树干,叶子、地面的处理方式。背景以大量稀释的油彩将颜色变化分层晕染,使颜色自然过渡与地面形成反差。主树后面的黑色线条同样发挥了明显效果,整体构成相对平稳,两副作品以满构图的形式进行表达,有利于对画面效果的营造以及贴近大众普遍的审美视角。

如图(4.3)从构图上进行了新的尝试,以左侧风景为主要表现对象,与右侧的空间形成色彩和视觉上的对比,体现“对话”之感。左边部分对于树林的描绘在笔触上有所改变,通过猪鬃笔稀释大量油彩进行从上到下反复的皴擦,形成一种叠加笔触,将画面的细节变化增强了一份质感。地面、树干、道路的短线条相结合与后面的黑色线条相配合,整体加强了画面的装饰感,开拓了笔者对于山水画技法深层次的转换和研究,配合构图方式注入了画面新鲜的活力。而油画色彩作为呈现画面内心情感,意境氛围的营造有着无可替代的作用,如图(4.4)作品从最初草图定稿阶段就对整体色调做好准备,对色彩的感觉偏向于灰调的表达,包括上文提到的作品。全部保留了自然中的固有色和环境色,以黄绿色调为主,同时在调和颜料时大量使用了暖灰色和冷灰色为中介,使画面保持统一的色调。从这种黑白灰的关系中找寻微妙的色彩变化,最后营造一种古朴拙实的质感。从古法中获得的具体技法加以模仿,借鉴、融合,使其体现画中所蕴藏的精神意境从而做到精神与视觉的双重体验。以技法为桥梁,沟通“形”与“意”之间的联系,最终表达情感和营造画面意境,这是山水画最初的面貌也是经久不衰的文化积淀。只有在技法中表现的造型语言,才能充分以独特视角体现个人情感的凝聚以达到意境的升华和提炼。

结语

风景作为西方油画的主要内容与山水画有着共同的价值诉求,以技法为基础出于对作品最实际的层面考虑,如何将传统山水画技法嫁接到油画风景中这是重要的发展问题。本文通过技法研究,自身油画创作与山水画交叉对比的整个过程不断比较两者从各方面可相互借鉴的特点。将所有画面重要的因素加以糅合并付诸实践,最终在具体创作中得以突破,为今后的不断研究奠定基础。两种优秀的绘画艺术结合通过形意相生激发人性中所饱含的丰富情感,充分实现中国油画风景独立的艺术审美价值,不断发展繁荣走向更多未知的可能。

注释:

①尤汪洋.中国画技法全书[M].河南美术出版社,2002.3,第三部分,第三章,第179页.

②尤汪洋.中国画技法全书[M].河南美术出版社,2002.3,第一部分,第三章,第10页.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/36582.html