SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要: 淮滨泥叫吹起源于龙山文化时期“鸟俗文化”的物化载体, 与早期龙山文化红陶鸟有一定的必然联系, 是 濒临失传的河南省级“非遗”项目的民间手 工艺。它作为荆楚历史文化和中国传统文化 融合产生的民间艺术, 担负着祈福教化功能 和民间世俗功利需求, 方寸之间, 散发着先 祖纯粹的体温和亲情, 充满了朴素的民俗气 息,是民间艺术中不可多得的艺术精品。

关键词: 淮滨泥叫吹 ; 艺术特征 ; 文化内涵

一、泥叫吹的历史溯源及发展

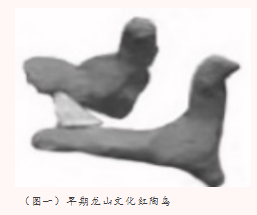

红陶鸟(图一) , 于 1979 年沙涿遗址中 出土。文献《河南淮滨发现新石器时代墓葬》 中, “沙冢遗址属早期龙山文化, 据碳 --14 测定其年代为公元前 2800 年 -- 公元前 2300 年”[2] 。在其遗址中出土有两只陶鸟, 完整的 是雄鸟, 已残缺的为雌鸟。雄鸟正侧面为倒 三角形,下颚尖,尖顶,造型简洁而生动, 姿态挺拔, 长尾宽胸欲展翅高飞。雌鸟的头 部和尾部已残缺,整体来看,头部侧视,身 体圆润,尾巴偏小,两只陶鸟外型呈“Y”型,没有太多修饰,简洁大气,富有原始艺术感。它的出土, 是证明古时代淮河流域一直有鸟文化的实物依据。

淮滨泥叫吹众多题材中,从鸟的题材上可发现。除了身上的颜色和图案外, 它在外观和动态上都与早期龙山文化宽胸长尾红陶鸟非常雷同, 两者整体造型呈“Y”型, 尾巴都是细而长,仰首宽胸,造型简单古朴,线条流畅,尖嘴,身体修长。我们可以发现,民间几千年的传统泥塑工艺, 虽经过岁月沧桑蹉跎, 但在泥叫吹身上并没有看到新鲜事物的痕迹, 而是以原始陶鸟的形象一直延续到今天。

20 世纪 90 年代是知识经济年代, 在这之前淮滨赵集、三空桥等都还有手艺人制作,随着现代科学技术不断发展, 物质文化满足不了人民需求, 导致传统手工艺泥叫吹逐渐的消失在人们的视野之中。2008 年, 抢救普查民间手工艺中发现了“泥叫吹”, 2009 年确定和泥泥狗、泥咕咕为河南省民间三大泥玩具, 直到 2011 年被列入“非遗”之后, 迎来了新的转机。以郑保民为首组织村民继承传统手工艺, 为了能引起更多人的重视, 还有把泥叫吹制成手工艺摆件、吊坠、伴手礼、旅游纪念品等。

二、淮滨泥叫吹的艺术特征与文化内涵

(一)题材原始性

泥叫吹盛行于淮河中上游,五千年历史上淮河流域一直是战争的起源地, 是中国古代的政治、经济、文化的核心地带。东夷族以鸟为崇拜, 据文献记载, 《汉书 • 地理志》:“冀州鸟夷” [3] 得以证实。龙山文化时期,凤凰台遗址和姚官庄遗址曾出土小型陶鸟和鸟头钮盖, 进一步说明, 鸟类图案是上古时期淮河流域崇拜图腾对象。泥叫吹是早期龙山文化中鸟图腾的缩影。几千年过去, 现如今手艺人做的泥叫吹在动物类题材中仍以鸟类题材为主, 与沙涿遗址中出土的红陶鸟,在外型、姿态等方面雷同,因此,题材具有原始性。既有动物、十二生肖、戏曲泥人,还有西游记、水浒传等创作的小说人物。

(二)造型随创性

淮滨泥叫吹在造型方面带有匠人双手的余温, 民间艺人并没有很深的文化, 有的只是口口相传和丰富想象力, 主要有手捏和模印两种方式。手捏制作的过程, 选用当地的红粘土。锤泥、捏合、钻孔、烘干,烧 制、着色,彩绘等程序。模印制作的工 具,主要是采用陶质或石模子压印。表 面涂低温釉,主要在小煤炉中烧成。兔 子的眼睛,雀鸟的尾巴,动物四肢都是 随手而做,手法质朴,造型夸张,有圆 雕感。无论是哪一种题材,泥塑的入气 孔多在头顶或尾部,回音孔多在偏僻地 区,吹之清脆响亮。不同手艺人面对同 一题材都各有特色,比如泥叫吹“狗” 的制作,结合自己的生活观察和理解赋 予其不同的含义。有些狗可爱天真,萌 态逗人,有的狗面目凶残,身姿矫健, 造型完全根据制作者的心情随意设计, 具有随创性。

(三)色彩艳丽纯色性

淮滨泥叫吹吸收楚文化泥塑的色 彩,以黑色为主,红得鲜、绿得娇、白 得净。十二生肖泥塑身上以一种主要颜 色作为打底色,五官尾巴用其它颜色装 饰,一般不超过三种,色彩的运用充满 了神奇的想象。装饰图案方面,有各种 花草图案,水波图案,鱼鳞,羽毛叶子 等图案,通常在动物背上画盛开的花瓣 纹,动物的耳朵大的以叶子纹装饰,小 的耳朵, 角, 脚部用复线。泥叫吹上色方 面,装饰有鱼鳞图案的虎通体呈黄色, 用羽毛图案和凤尾图案装饰的龙身为红 色, 用花瓣图案装饰的兔子底色为白色, 用水粉丙烯等,也有植物,矿物制成的 颜料,绘制完成后罩以清漆固色。

(四)文化内涵

淮滨所处于多水患的淮河流域,有 些自然灾害是人类不可抗拒的,再加上 生产力的落后,导致人们食不果腹,人 类想借助神灵庇佑以祈求平安,经过长 时间的发展逐渐形成一种全体认可的观 念,通过图腾、吉祥物品等方式传达出 来,该泥塑就是其中之一。由于淮滨是 楚文化的重要发祥地。

泥叫吹不仅有外在的视觉冲击力, 还有蕴含其内的祈福教化功用。淮滨经 常发生洪灾, 有龙的题材, 是为了淮河沿 岸的人民能够平安健康。希望家族多子 多福, 则以青蛙为代表喻为繁衍生息, 以 羽毛华丽孔雀为代表来求得荣华富贵, 古代认为,猪肚子胖大能装满财富,是有福有财的象征,老虎、乌龟、等主题赋予驱鬼除邪,延年益寿,祈求平安等含义。有的还会利用谐音祈求吉祥,鸡“吉”、象“祥”、鹿“禄”,人物题材大部分是忠臣,宣扬优秀传统美德,这些多样的题材来源于生活,不仅担负着祈愿功能,还具有宣扬教化功能。

三、泥叫吹和同类泥塑的异同

(一)与淮阳泥泥狗比较

淮阳泥泥狗产地主要分布于古宛丘遗址和太昊陵附近。泥塑以黑色垫底,再画出红、绿、白、黄的图案,以这五种颜色为主。泥泥狗,造型怪诞,有人面猴身,九个头的鸟等,带有宗教文化风格。

淮滨泥叫吹和淮阳泥泥狗都属于龙山文化早期,都与鸟图腾崇拜有关。淮阳泥泥狗经过几千年的发展,过程中加入了一些新的符合当时世俗功利需求的文化内涵,有婚姻、生育、繁衍等。如六头猴,以一只大猴子为基础,在它周围塑造五只小猴寓为繁衍不息,是生殖崇拜的一种。泥叫吹虽然继承了龙山文化时期古老的风格特征,但直到如今并没有赋予新的文化内涵,体现出停滞性及原始性。

(二)与浚县泥咕咕比较

浚县泥咕咕主要产地于黎阳镇杨圯屯,题材多样,主要有人物,动物,飞禽,三大类型。人物方面以三国,水浒和瓦岗军为背景。也有淮滨泥叫吹中经常出现的动物题材如燕子,牛,猴子,老虎等。在颜色方面,以黑色或棕色作为背景色,用毛笔在底色上画出各种图案,描绘红色、大绿、大蓝、大黄等条纹,色彩鲜艳,饱和度高,很少使用和谐的中色来使对比度强烈。淮滨泥叫吹和浚县泥咕咕,两者相同点是形体夸张, 追求神似, 制作随意,表现手法高度概括, 根据人物性格特点,塑造人物形象。它们身上有鸟图腾的影子, 随着历史的发展, 浚县泥咕咕出现了更多民间英雄题材与对人类生殖崇拜。

结语

泥叫吹身上有古代东夷文化的印记和祈福平安的需求,也有手艺人发自心 底对传统手艺再创造的渴求。如何让逐 渐失传的手工艺活起来?是我们目前面 临的最大问题。若将传统民间手工艺制 作和当代艺术设计相融合,将民间工艺 美术中的人文精神和社会功能相协调, 是不是对传统手艺最好的继承和发展?

参考文献:

[1] 栾丰实 . 东夷考古 [M]. 济南: 山 东大学出版社,1996.

[2] 信阳地区文管会 . 河南淮滨发现 新石器时代墓葬[J]. 考古, 1981(1): 1-5.

[3] 班固. 汉书[M]. 北京 : 中华 书局,1985.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yishulunwen/35113.html