SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘要】目的 探析胸腔镜下肺癌根治术结合主动呼吸循环护理技术对肺癌患者手术指标、炎症因子的影响及安全性。方法 选取 2021 年 4 月至 2022 年 4 月河池市第一人民医院收治的肺癌患者(80 例), 根据随机数字表法分为对照组(40 例, 用三孔胸腔镜下肺癌根 治术)和观察组(40 例,用单孔胸腔镜下肺癌根治术) ,两组患者围术期均进行主动呼吸循环护理技术干预,比较两组患者手术指标, 术前、术后 1 周炎症因子水平及术后 1 个月并发症发生情况。结果 与对照组比,观察组患者手术、引流管留置、住院时间均更短,术 中出血量更低;与术前比,术后 1 周两组患者炎症因子水平均升高,但观察组升高幅度小于对照组;术后 1 个月观察组患者并发症总发 生率为 7.50% ,低于对照组的 25.00% (均 P<0.05 )。结论 采用单孔胸腔镜下肺癌根治术结合主动呼吸循环护理技术治疗肺癌患者,可 改善手术指标,减轻炎症反应,减少患者术后并发症的发生,且手术安全性较高。

【关键词】肺癌,胸腔镜下肺癌根治术,主动呼吸循环技术,炎症因子,并发症

2019 年中国癌症中心发布《全国癌症报告》,报告统 计中国肺癌发病数高达 78.4 万 / 年,是世界上肺癌发病例 数最多的国家,其中肺癌发病率占全部恶性肿瘤的 20%, 而死亡率占比则接近 30%,居恶性肿瘤之首,已成为威 胁人类生命安全的主要疾病之一 [1] 。肺癌是高发恶性肿瘤 中的一种,以血痰、胸痛症状为主,病变部位一般呈胸 腔器官局部浸润,但远处转移的风险较低。手术是治疗肺 癌的首选方法,其中胸腔镜下肺癌根治术是一种微创手 术,以往胸腔镜手术为三孔,具有疗效理想、精确度高等 优势,但胸腔镜下肺癌根治术本身具有创伤性,再行手术 操作过程中,患者易发生免疫抑制,提高感染发生率,增 大肿瘤转移或者复发风险 [2] 。近年来,单孔胸腔镜下肺癌 根治术逐渐应用肺癌患者治疗中,该手术只保留一个操作 孔,因此可减轻对患者胸壁神经、周围组织损伤,缓解 术后疼痛感,临床效果明显 [3] 。但不论是三孔还是单孔手 术,患者术后均会发生呼吸肌力降低、肺活量下降等,影 响术后恢复,因此需要给予一定的术后护理支持。主动呼 吸循环护理是一种术后呼吸康复技术,该技术由 3 个通气 阶段组成,分别为呼吸控制、胸廓扩张训练及呼气循环, 其原理是通过康复技术提高呼吸肌群耐力,促进胸廓运动 和肺扩张,清除呼吸道分泌物,改善患者呼吸功能 [4] 。基 于此,本研究旨在探讨胸腔镜下肺癌根治术结合主动呼吸 循环护理技术对肺癌患者手术指标、炎症因子的影响,详细研究结果、数据报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取 2021 年 4 月至 2022 年 4 月河池 市第一人民医院收治的肺癌患者 80 例,据随机数字表 法分组。对照组(40 例)患者 TNM 分期 [5] : Ⅰ期、Ⅱ 期、Ⅲ期患者各 18 、15 、7 例;年龄 45~73 岁,平均 ( 59.35±4.15 )岁;男性 26 例,女性 14 例;病程 0.6~3 年,平均(1.86±0.32)年。观察组(40 例)患者 TNM 分 期:Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期患者各 18、15、7 例;年龄 45~72 岁,平均(59.42±4.21)岁;男性 23 例,女性 17例;病 程 0.8~3 年,平均(1.82±0.31)年。两组患者一般资料 比较,差异无统计学意义(P>0.05),可比。纳入标准: ①符合《中华医学会肺癌临床诊疗指南(2019 版)》[6] 中 的诊断标准;② TNM 分期为Ⅰ ~ Ⅲ期;③术前检查无病 灶转移;④满足胸腔镜下肺癌根治术指征。排除标准: ①伴有呼吸衰竭、肺部感染;②从胸腔镜肺癌根治术转为 开胸手术;③预计生存时间 <6 个月;④伴有凝血功能、 肾功能障碍。本研究经院内医学伦理委员会批准,患者及 家属签署知情同意书。

1.2手术与护理方法

1.2.1 手术方法 对照组患者取三孔手术治疗,患者取健 侧卧位,全麻,行双腔气管插管。在腋中线第 7 肋间行一 1.5 cm 切口将其作为观察孔,在腋前线第 3、第 4 肋 间行 3~5 cm一切口作为主操作孔,在肩胛线第 8 或 9 肋 间行一 1.5 cm 切口作为副操作孔。使用胸腔内窥镜(欧 普曼迪公司,型号:OPTO-2U55WA)对患者胸腔内肿瘤性 状、大小、硬度、周围组织病变情况进行检查,同时需要 明确胸腔黏连情况、淋巴结情况及肿瘤是否发生转移。手 术时需经操作孔,插入操作钳(若叶间裂完全分化,使 用剥离钩分离)运用内镜切割器对叶间组织切开,内镜抓 钳将支气管周围组织抓起,对支气管周围淋巴结进行清 除,之后进行电凝止血,夹闭支气管动脉血管,切除肺 叶,清扫周围淋巴结,留置引流管 24~48 h,关闭胸腔, 缝合切口,术毕。观察组患者行单孔胸腔镜根治术,体 位、麻醉方法同对照组,在腋前线第 4 肋间或第 5 肋间 行一 3.5~5.0 cm 切口,取弹性橡胶保护套、胸腔镜、操 作器械置入孔内,在胸腔镜显示器辅助下切除肺叶,对 纵隔、肺门淋巴结予以彻底清扫,标本游离后置入物袋 中,术后操作同对照组。两组患者术后均进行常规抗感染 治疗

1.2.2 护理方法 两组患者均采用主动呼吸循环护理技 术干预,1 个主动呼吸循环周期由呼吸控制、胸部扩张运 动、呼吸控制和用力呼气技术组成。①呼吸控制。患者保 持半卧位,结合自身速度、深度,潮式呼吸,上胸部和肩 部放松,多利用下肺部,经鼻缓慢吸气,吸气时将腹部隆 起,用嘴慢慢呼气,呼气、吸气时间比为 1 ∶2 ;②胸部 扩张运动。患者将双手放在胸廓上方,经鼻吸气,肋骨 向外扩张时,被动呼气,在吸气末患者需屏气 3 s,以促 进侧支通气,使肺复张恢复;③呼吸控制和用力呼气技 术。包括呼吸控制和呵气,呵气要声门保持开放;深吸 气,2 次用力呼气,经口短、快咳嗽,清除分泌物。持续 1 个月,根据患者实际情况,每次 2~4 个呼吸循环训练, 10~15 min/ 次,2~3 次 /d。

1.3观察指标 ①手术指标。记录手术时间、术中出血 量、引流管留置时间、住院时间。②炎症因子水平。抽取 患者术前、术后 1 周 5 mL 空腹静脉血置于促凝管中,离 心转速为 3 000 r/min,时间 10 min,对血清进行分离,对 血清肿瘤坏死因子 - α(TNF-α )、白细胞介素 -8(IL-8 )、 白细胞介素 -10(IL-10)水平运用酶联免疫吸附法进行检 测。③术后并发症发生情况。并发症包括肺不张、感染、 低氧血症等。

1.4统计学方法 采用 SPSS 25.0 统计学软件进行数据分 析,计量资料(手术指标、炎症因子)经 S-W 法检验证 实符合正态分布,且方差齐,以 ( x ±s) 表示,行t 检验, 术前术后比较采用配对t检验;计数资料(并发症发生情 况)以 [ 例 (%)] 表示,采用χ2 检验。以P<0.05 表示差异 有统计学意义。

2 结果

2.1两组患者手术指标比较 与对照组比,观察组患者 手术、引流管留置、住院时间均更短,术中出血量更少, 差异均有统计学意义(均P<0.05),见表 1.

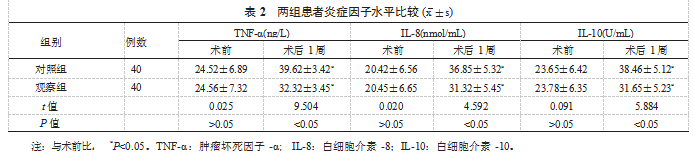

2.2两组患者炎症因子水平比较 相比术前,两组患者 术后 1 周血清炎症因子水平均升高,但观察组更低,差异 均有统计学意义(均P<0.05),见表 2.

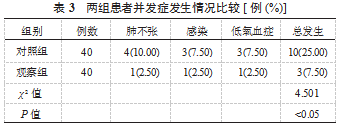

2.3两组患者并发症发生情况比较 术后观察组患者并 发症总发生率为 7.50%,低于对照组的 25.00%,差异有统计学意义(P<0.05),见表 3.

3 讨论

肺癌是一种常见的恶性肿瘤,因环境污染、人们生活 习惯变化导致肺癌发生率逐年升高,同时肺癌病死率极高, 已严重危害患者的生命健康 [7] 。针对肺癌患者,手术是首 选治疗方法,随着医疗技术不断更新、发展,手术器械和 影像学技术快速进步,胸腔镜手术成为首选且高效的手术 方式。临床上常用三孔胸腔镜根治肺癌,其虽然可以切除 病灶,但手术创伤较大,患者的免疫功能会受到抑制,导 致患者免疫能力下降,术后感染、肿瘤转移和肿瘤复发的 风险也较大;且因术后肺活量下降、呼吸肌力降低、呼吸 道痰液增加等因素,会引发患者肺功能下降,发生肺部感 染、肺不张等情况,不利于术后恢复。

随着腔镜技术的提高,胸腔开孔的数目也由原来的 4 孔发展到 3 孔,甚至 2 孔、单孔。其中单孔胸腔镜手术 切口位于腋中线与腋前线之间的第 5 肋间,长约 4 cm左 右,所有操作器械包括胸腔镜镜体均由 1 个切口进出,此 处胸壁肌肉层次少,易止血且弹性高,手术创伤类似单纯 胸腔闭式引流术,故不会对机体造成更大损伤 [8] 。与三孔 胸腔镜下肺癌根治术相比,单孔胸腔镜下肺癌根治术具有 相似的根治效果,且能够完整切除肿瘤组织,也会减轻创 伤,减少出血量,术后疼痛轻,因此该术式出血风险小, 术后患者恢复快,住院时间明显缩短。但无论何种手术, 患者术后均会出现急性疼痛,刺激呼吸系统,影响患者正 常咳嗽、呼吸。主动呼吸循环护理技术作为一种辅助治疗 手段,能够促进肺组织膨胀,恢复肺功能。且主动呼吸循 环护理技术可调节肺癌患者呼气肌肺泡压力,可使肺泡内 压力排出体外,降低小气道陷闭的发生,从而有利于提升 气体交换效果。主动呼吸循环技术还可以通过物理刺激促 进肺表面活性物质的释放,改善氧合和通气功能,有利于 患者术后恢复,开展主动呼吸循环技术可促使患者肺功能 恢复,避免出现肺不张情况发生,防止并发症出现 [9] 。本 研究结果显示,与对照组比,观察组患者围手术期指标更 优,术后并发症总发生率更低,提示采用单孔胸腔镜下肺 癌根治术结合主动呼吸循环护理技术治疗肺癌患者,可改 善手术指标,减少患者术后并发症的发生,有利于促进病 情恢复。

手术治疗均会对患者造成不同程度的应激反应,导致 TNF-α 、IL-8、IL-10 炎症因子水平升高。与三孔胸腔镜下 肺癌根治术相比,单孔胸腔镜下肺癌根治术可降低手术器 械对肋间神经的压力和摩擦,避免手术中的损伤和肋骨骨 膜的损伤,降低患者的手术应激反应 [10] ;同时单孔胸腔 镜下肺癌根治术通常会选择胸壁下缘肌肉较少的部位作为 切口,会减少胸背部神经、肌肉损伤,减轻手术引起的应 激反应,从而抑制了炎症因子的释放,减轻了术后炎症反应 [11]。术后联合主动呼吸循环技术, 可加快小气道分泌物 转至大气道中,促使分泌物排出体外,避免气道阻塞,降 低对患者肺功能的损伤,也可有效控制炎症反应;此外, 主动呼吸循环技术可提升患者肺活量,提高呼吸肌群收缩 能力, 也可抑制炎症因子释放 [12]。本研究结果显示, 术后 1 周两组患者血清炎症因子水平均升高, 但观察组较低, 提 示采用单孔胸腔镜下肺癌根治术结合主动呼吸循环护理技 术治疗肺癌患者,可减轻术后炎症反应,促使病情转归。

综上,采用单孔胸腔镜下肺癌根治术结合主动呼吸循 环护理技术治疗肺癌患者,可改善手术指标,减轻炎症反 应,减少患者并发症的发生, 手术安全性较高, 值得应用。

参考文献

[1] 《中国肿瘤临床》文章推荐 . 中国恶性肿瘤流行情况及防控现 状 [J]. 中国肿瘤临床 , 2019. 46(14): 749.

[2] 郝志鹏 , 蔡奕欣 , 付圣灵 , 等 . 单孔与三孔胸腔镜肺癌根治术对 患者术后疼痛及短期生活质量的对比研究 [J]. 中国肺癌杂志 ,2016. 19(3): 122-128.

[3] 刘文 , 陆杰 . 单孔胸腔镜肺癌根治术与传统三孔法胸腔镜手术治 疗肺癌的临床效果对比 [J]. 中外医学研究 , 2023. 21(14): 13-16.

[4] 褚文炎, 袁冲, 张何丹 . 主动呼吸循环技术对肺癌患者术后肺功能 康复及并发症的影响 [J]. 中国基层医药 , 2020. 27(11): 1367-1370.

[5] 陈克能 . 小细胞肺癌与TNM 分期 [J]. 中国肺癌杂志, 2016. 19(6):409-412.

[6] 中华医学会 , 中华医学会肿瘤学分会 , 中华医学会杂志社 . 中 华医学会肺癌临床诊疗指南 (2019 版 )[J]. 中华肿瘤杂志 , 2020.42(4): 257-287.

[7] 李媛秋 , 刘剑君 , 么鸿雁 . 肺癌发病和死亡流行情况与人类发展 指数的关系分析 [J]. 中国肿瘤 , 2019. 28(9): 646-650.

[8] 邓卫军 , 顾云 , 陈桂明 , 等 . 单孔与三孔胸腔镜肺癌根治术对患 者术后疼痛及短期生活质量的对比研究 [J]. 泰山医学院学报 ,2020. 41(4): 297-298.

[9] 钟就娣 , 李传珍 , 辛紫雅 , 等 . 动机性访谈联合回馈教学对肺癌 患者主动呼吸循环技术训练的干预效果研究 [J]. 中国实用护理 杂志 , 2021. 37(22): 1688-1694.

[10] 王峦 , 陈新于 , 朱守营 , 等 . 单孔和三孔胸腔镜肺癌根治术的治 疗效果及对疼痛反应、免疫功能、炎性反应、肺功能的对比分 析 [J]. 中外医疗 , 2021. 40(26): 65-68.

[11] 蔡南, 张志锋, 洪祎纯, 等. 单孔与三孔胸腔镜肺癌根治术对患者 T 淋巴细胞亚群、应激反应及生活质量的影响 [J].现代生物医学 进展 , 2020. 20(5): 935-939.

[12] 周宗团 , 宋凌志 , 谭华荣 , 等 . 主动循环呼吸训练联合肺保护性 通气策略对胸腔镜下肺癌根治术后患者肺功能、炎症因子及氧 化应激指标的影响 [J]. 肿瘤预防与治疗 , 2021. 34(9): 838-842.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/73813.html